混合型穹頂網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的靜力特性分析

嚴 標,孔 煜

(貴州大學土木建筑工程學院,貴州貴陽550003)

近年來,我國網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的工程應(yīng)用日益增多,發(fā)展迅速。已建成的網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)中,既有單層網(wǎng)殼結(jié)構(gòu),也有雙層網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)。就單層網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)而言,其桿件數(shù)量少,節(jié)點為剛性連接,桿件內(nèi)力復(fù)雜,設(shè)計時常由網(wǎng)殼整體穩(wěn)定性控制,使得桿件的實際內(nèi)力不大,未能充分發(fā)揮鋼材的強度優(yōu)勢。對雙層網(wǎng)殼而言,其桿件只承受軸力,節(jié)點為鉸接,節(jié)點和桿件的數(shù)量多,制作與安裝工作量大,勢必影響用鋼指標與工程造價。因此,當跨度較大時,為了改善單層網(wǎng)殼的整體穩(wěn)定性能,另一方面又要保證綜合技術(shù)經(jīng)濟指標,工程領(lǐng)域出現(xiàn)了局部單、雙層的混合型網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)。

混合型網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)是根據(jù)殼體的力學特性,在薄膜應(yīng)力區(qū)采用單層的鋼筋混凝土帶肋薄殼,充分發(fā)揮鋼筋混凝土抗壓性能好的優(yōu)點,而在殼體周邊采用組合網(wǎng)殼形式可以很好地承受邊界區(qū)的復(fù)雜應(yīng)力情況,減小邊界效應(yīng)對整體網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)性能的影響,使殼體的極限承載能力大大提高,剛度也大大增強[1]。盡管關(guān)于組合網(wǎng)殼和鋼筋混凝土薄殼這兩種結(jié)構(gòu)體系的研究已相當成熟[2]~[5],但對鋼筋混凝土薄殼和組合網(wǎng)殼結(jié)合形成的新型空間結(jié)構(gòu)的研究卻較為缺乏,僅有少量相關(guān)研究[6],以致該新型結(jié)構(gòu)的具體性能尚不清楚。因此,在這種結(jié)構(gòu)具體應(yīng)用到實際工程實踐之前,還需要較為系統(tǒng)地在理論上對其作深入地研究。

1 算例設(shè)計

本文選擇的混合型穹頂網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)算例為:跨度40m,矢高8.28m,肋的網(wǎng)格布置采用徑向劃分10份,環(huán)向在頂點處劃分為8份,往下則盡可能使環(huán)向肋等長,再作劃分。殼面采用鋼絲網(wǎng)水泥帶肋預(yù)制板,板厚3cm,屋面灌縫后形成整體,肋的尺寸為14cm×13cm,水泥砂漿標號為C20。在單層的鋼筋混凝土帶肋網(wǎng)殼(肋環(huán)形的帶肋方式)的基礎(chǔ)上,沿底環(huán)添加正放四角錐形式的雙層鋼網(wǎng)殼,添加高度為穹頂總高度的1/2,即為從底圈開始,沿徑向向上添加三圈雙層鋼網(wǎng)殼,支座形式為簡支。分析中考慮三種荷載工況:第一種工況為結(jié)構(gòu)自重+4kN/m2的豎向均布荷載;第二種工況為結(jié)構(gòu)自重+風荷載;第三種工況為結(jié)構(gòu)自重+4kN/m2的半跨均布荷載。其中,風荷載按我國現(xiàn)行規(guī)范計算風荷載的標準值,即

式中:ωk為風荷截標準值;μs為風荷截的體形系數(shù);μz為風壓高度變化系數(shù);ω0為基本風壓。

在計算中,基本風壓按沿海地區(qū)最大風壓取值為0.85。風振系數(shù)按規(guī)范取值,由于研究的結(jié)構(gòu)高度在30m以內(nèi),且高跨比小于1∶5,此時風振系數(shù)取為1.0。風壓高度系數(shù)按C類地區(qū)取值,在不同的高度其取值相應(yīng)發(fā)生變化。

本文采用主次關(guān)系法構(gòu)造空間偏心梁單元的剛度方程,即取板單元節(jié)點位置為有限元法中的主節(jié)點,梁單元節(jié)點位置為次節(jié)點,得到主次節(jié)點間位移關(guān)系式和力關(guān)系式,進而導(dǎo)出梁單元的剛度方程。通過自行編制混合型穹頂網(wǎng)殼專用程序,對這種結(jié)構(gòu)的位移和內(nèi)力分布規(guī)律進行分析。

2 混合型穹頂網(wǎng)殼的位移和內(nèi)力分布

2.1 位移分析

根據(jù)所編制的程序可得出在三種工況下的最大豎向位移和最大水平位移的情況。第一種工況下,結(jié)構(gòu)的最大豎向位移為10mm,在結(jié)構(gòu)單雙層結(jié)合部位的下弦點處;最大水平位移為5.6mm,在結(jié)構(gòu)的支座節(jié)點處。第二種工況下,結(jié)構(gòu)的最大豎向位移為8.9mm,在結(jié)構(gòu)單雙層結(jié)合部位的下弦點處;最大水平位移為6.2mm,在支座附近的下弦點處。第三種工況下,結(jié)構(gòu)的最大豎向位移為2.3mm,在結(jié)構(gòu)單雙層結(jié)合部位的下弦點處;最大水平位移為1.5mm,在支座附近的下弦點處。最大豎向位移與跨度之比分別僅為1/4 000、1/4 597、1/15 824,可見豎向變形甚微,說明結(jié)構(gòu)的整體剛度很大。還可以發(fā)現(xiàn)第一種工況下結(jié)構(gòu)的位移處于最不利荷載情況下,此時結(jié)構(gòu)的豎向位移在單層部分相差不大,而到邊界附近減小較多,結(jié)構(gòu)的水平位移u、v則是在結(jié)構(gòu)的邊緣處較大,而在中部則較小,同時沿著結(jié)構(gòu)環(huán)向各點的位移值基本一致。中部的豎向位移較明顯。單雙層連接部分周邊,靠近單層的那一圈節(jié)點,其豎向位移十分明顯,這主要是因為單層部分外力是沿單雙層連接的周邊傳遞的,但該處剛度較小。第一種工況為對稱荷載,結(jié)構(gòu)的豎向及水平位移均關(guān)于x、y軸對稱。第二、三種工況的荷載關(guān)于x軸對稱,結(jié)構(gòu)的豎向及水平位移也關(guān)于x軸對稱。該結(jié)構(gòu)在承受第二、第三種工況的非均布荷載作用時,盡管結(jié)構(gòu)位移在Y軸方向表現(xiàn)出非對稱性,但是由于結(jié)構(gòu)整體剛度很大,這種效應(yīng)并不明顯。從這一點也可以反映出該混合型穹頂網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)在承受非均布荷載時表現(xiàn)出較好的力學特性。以上這些情況還表明,該混合型穹頂網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)邊界附近雙層鋼網(wǎng)殼部分的添加對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生很明顯的作用,鋼網(wǎng)殼產(chǎn)生的環(huán)箍作用加大了結(jié)構(gòu)的剛度,而且加大了結(jié)構(gòu)對非均布荷載的抵抗作用。

2.2 內(nèi)力分析

圖1~圖5顯示了第一種工況下的板件內(nèi)力及結(jié)構(gòu)桿件內(nèi)力(取1/8對稱形式),由于篇幅原因,第二種工況下的結(jié)構(gòu)板件內(nèi)力和桿件內(nèi)力及第三種工況下的結(jié)構(gòu)桿件內(nèi)力及板件內(nèi)力在此從略。

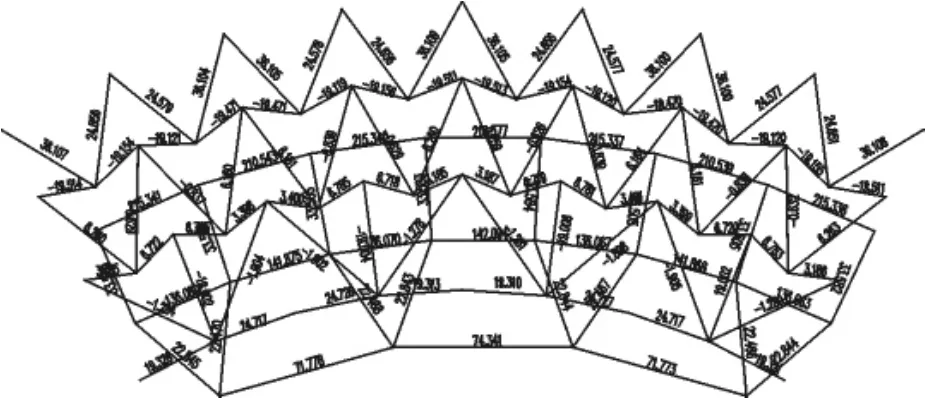

在第一種工況下,結(jié)構(gòu)的板件內(nèi)力基本上處于薄膜應(yīng)力狀態(tài),且內(nèi)力隨徑向的變化較為均勻。板件的徑向應(yīng)力由頂部到單雙層交接處變化較小,由單雙層交接處到結(jié)構(gòu)邊界處則逐漸減小,徑向應(yīng)力始終為壓應(yīng)力,最大值為3.6MPa,出現(xiàn)在結(jié)構(gòu)的單雙層交接處;板件的環(huán)向內(nèi)力由結(jié)構(gòu)頂部到單雙層交接處有輕微的波動,但始終為壓應(yīng)力,在結(jié)構(gòu)的邊界處環(huán)向應(yīng)力表現(xiàn)為拉應(yīng)力,且環(huán)向壓應(yīng)力的最大值為4.2MPa;在邊界處,環(huán)向拉應(yīng)力的最大值為9.4MPa;在結(jié)構(gòu)的單層部分板單元的彎矩較小,徑向彎矩最大值出現(xiàn)在結(jié)構(gòu)的單雙層交接處,為-61.4N·m,在結(jié)構(gòu)邊界處徑向彎矩轉(zhuǎn)化為正值,環(huán)向彎矩在結(jié)構(gòu)中基本上均為負值。徑向肋的軸力均為壓力,沿徑向變化較為均勻,只有在邊界處有較大的增加,最大值為68kN,環(huán)向肋的軸力在結(jié)構(gòu)的單層部分為壓力,單雙層交接處的最大值65.5kN,在雙層部分肋的軸力轉(zhuǎn)化為拉力,且在邊界處有最大值為178kN。結(jié)構(gòu)雙層部分的下弦鋼管均表現(xiàn)為拉應(yīng)力,環(huán)向桿的內(nèi)力較大,且沿徑向桿件的拉力逐漸增大,邊界處出現(xiàn)最大拉力215.3kN,桿件內(nèi)力沿環(huán)向基本相等,可以看出環(huán)向的下弦桿對結(jié)構(gòu)基本上產(chǎn)生一個環(huán)箍的作用,改善了結(jié)構(gòu)的邊界效應(yīng)。結(jié)構(gòu)雙層部分的腹桿內(nèi)力較小,最大壓力為19.5kN,最大拉力為36.1kN,且在邊緣處內(nèi)力較大,受拉的桿件增多。在此種結(jié)構(gòu)中,荷載主要通過板及徑向肋向支座傳遞,環(huán)向的肋及雙層鋼網(wǎng)殼則是起到環(huán)箍作用及保持結(jié)構(gòu)的側(cè)向穩(wěn)定。

在第二種工況下,結(jié)構(gòu)承受的是半跨均布荷載,此時結(jié)構(gòu)的板件內(nèi)力基本上還是薄膜應(yīng)力。整個結(jié)構(gòu)中,板單元的徑向應(yīng)力均為壓應(yīng)力,承受荷載的區(qū)域比非荷載區(qū)徑向應(yīng)力基本上小一倍,沿徑向變化較為均勻,最大值出現(xiàn)在承受荷載區(qū)域的單雙層交接處,為3.2MPa。板單元的環(huán)向應(yīng)力變化情況跟第一種工況下的規(guī)律基本一致,此時壓應(yīng)力的最大值為4.1MPa,出現(xiàn)在結(jié)構(gòu)的單雙層交接處,拉應(yīng)力的最大值為8.4MPa,在結(jié)構(gòu)受荷半跨的邊界處。結(jié)構(gòu)板件的彎矩在受半荷跨比無荷半跨大得多,最大值出現(xiàn)在結(jié)構(gòu)的單雙層交接處。肋軸力的變化規(guī)律跟第一種工況大致相同。結(jié)構(gòu)雙層部分的下弦鋼桿均為拉應(yīng)力,且由結(jié)構(gòu)的受荷半跨向無荷半跨逐漸減小,最大值為189.5MPa。

結(jié)構(gòu)在第三種工況作用下的內(nèi)力變化規(guī)律跟第一種工況基本上一致,內(nèi)力值則是大大減小。在此種結(jié)構(gòu)中,荷載主要通過板及徑向肋向支座傳遞,環(huán)向的肋及雙層鋼網(wǎng)殼則是起到環(huán)箍作用及保持結(jié)構(gòu)的側(cè)向穩(wěn)定。

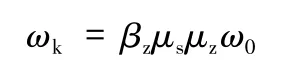

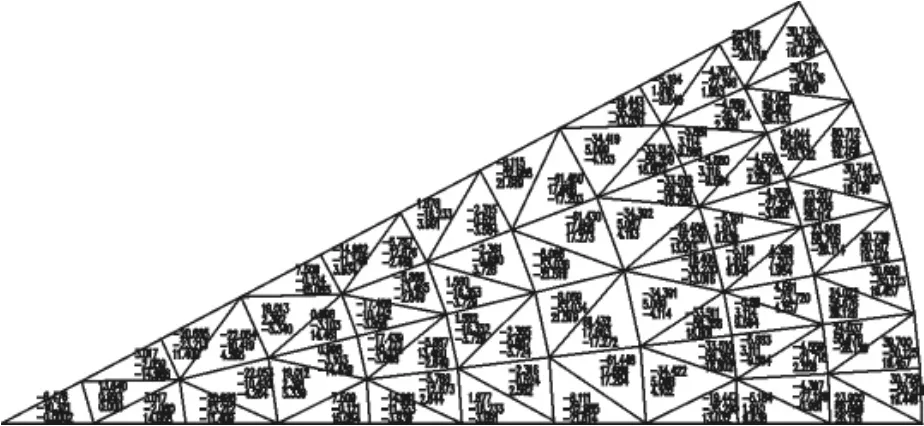

圖1 板單元的彎矩(N·m)

圖2 板單元的薄膜應(yīng)力(MPa)

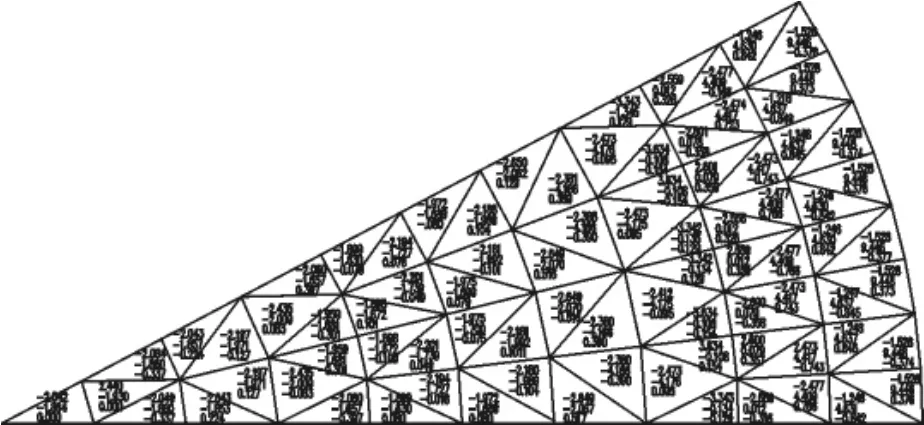

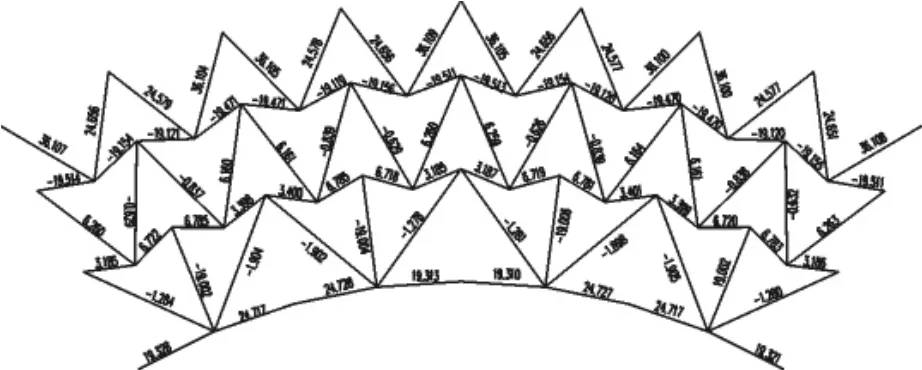

圖3 肋單元的軸力(kN)

圖4 腹桿內(nèi)力(kN)

3 結(jié)束語

通過對混合型穹頂網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的有限元分析,可得如下結(jié)論:

圖5 下弦桿內(nèi)力(kN)

(1)與一般的網(wǎng)殼相比,混合型穹頂網(wǎng)殼的剛度明顯增大。混合型穹頂網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)邊界附近雙層鋼網(wǎng)殼部分的添加對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生很明顯的作用,鋼網(wǎng)殼產(chǎn)生的環(huán)箍作用加大了結(jié)構(gòu)的剛度,而且加大了結(jié)構(gòu)對非均布荷載的抵抗作用。

(2)結(jié)構(gòu)的板件內(nèi)力基本處于薄膜應(yīng)力狀態(tài),肋的應(yīng)力由軸力控制。荷載主要通過板及徑向肋向支座傳遞,環(huán)向的肋及雙層鋼網(wǎng)殼對結(jié)構(gòu)基本上產(chǎn)生一個環(huán)箍的作用,改善了結(jié)構(gòu)的邊界效應(yīng),并保持了結(jié)構(gòu)的側(cè)向穩(wěn)定。

[1]馬克儉.新型建筑空間網(wǎng)格結(jié)構(gòu)理論與實踐[M].北京:人民交通出版社,2006

[2]常玉珍.組合肋殼結(jié)構(gòu)靜力特性分析[J].建筑結(jié)構(gòu),2009,39(4):54-56

[3]榮彬.組合網(wǎng)殼屋蓋整體結(jié)構(gòu)分析[J].建筑結(jié)構(gòu),2009,39(7):13-17

[4]高光藩.薄殼結(jié)構(gòu)分析有限元方法[J].石油化工設(shè)備,2002,31(5):28-31

[5]錢基宏.薄殼失穩(wěn)機理淺析[J].計算力學學報,2003,20(3):366-371

[6]孔煜.混合型網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的有限元法分析及受力特性的研究[J].貴州工業(yè)大學學報(自然科學版),2002,31(5):81-85