碳排放約束下我國省際能源效率的測算

畢占天,王萬山

0 引言

改革開放以來,我國經(jīng)濟增長迅速,取得了舉世矚目的成就,但同時注意到,我國經(jīng)濟的發(fā)展是以能源的高投入、高消耗為代價的,這種粗放型經(jīng)濟增長方式更是導(dǎo)致大氣中二氧化碳等溫室氣體濃度增加、誘發(fā)全球變暖以及環(huán)境污染的主要驅(qū)動因素之一。我國二氧化碳排放增長迅速是與中國一次能源結(jié)構(gòu)中不潔凈的煤炭所占的比例很高有關(guān),由此說明二氧化碳排放問題本質(zhì)上是能源消耗問題。能源耗竭和二氧化碳排放日益成為制約經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的約束條件,解決這一問題的根本途徑就是提高能源效率。為此,中國提出了節(jié)能減排的量化指標(biāo),即在“十一五”期間單位GDP能耗下降20%,到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40~50%,這標(biāo)志著中國走上低碳經(jīng)濟發(fā)展之路。因此,我們有必要深入分析當(dāng)前我國能源效率處于一個什么樣的狀態(tài),并為我國制定高效率、區(qū)域協(xié)調(diào)的節(jié)能減排框架提供參考。

本文重新界定了能源效率,在此基礎(chǔ)上應(yīng)用方向性距離函數(shù),構(gòu)建了兩個效率測算模型測算并比較了碳排放約束下我國省際的全要素生產(chǎn)率和能源效率,綜合起來考慮增產(chǎn)、節(jié)能和減排三個目標(biāo)的實現(xiàn)情況。

1 能源效率測算模型的建立

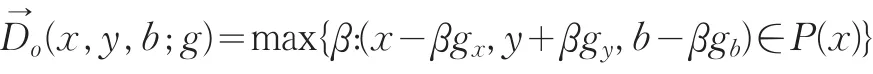

本文將中國各省份看做是決策單元,假設(shè)第j個決策單元的投入向量 xj為資本(K)、勞動力(L)和能源(E),期望產(chǎn)出變量為yj,非期望產(chǎn)出變量為bj。用P(x)表示生產(chǎn)可能性集合:P(x)={(y,b):x能生產(chǎn)(y,b)}。P(x)滿足投入與期望產(chǎn)出可自由處置性、非期望產(chǎn)出弱可處置性,以及期望產(chǎn)出和非期望產(chǎn)出零聯(lián)合性等假設(shè)條件。通過方向性距離函數(shù)很容易計算出生產(chǎn)可能性集合的最優(yōu)解。構(gòu)造方向性距離函數(shù)如下:

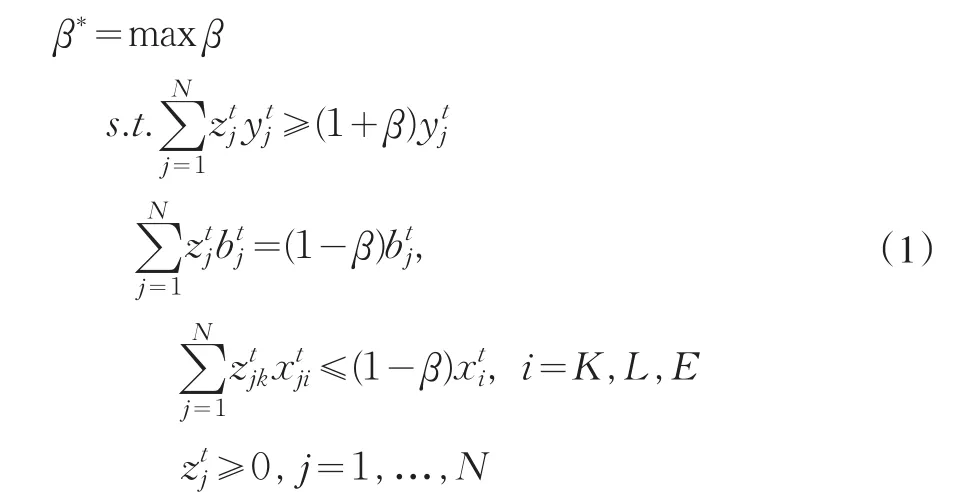

其中,g=(-gx,gy,-gb)為方向性向量,投入產(chǎn)出以設(shè)定的方向性向量為權(quán)數(shù),同時尋求生產(chǎn)投入(x)、期望產(chǎn)出(y)以及非期望產(chǎn)出(b)的最大同比例增減。其中最優(yōu)值β*可通過求解下面基于投入產(chǎn)出雙導(dǎo)向的規(guī)模報酬不變的DEA模型得到。

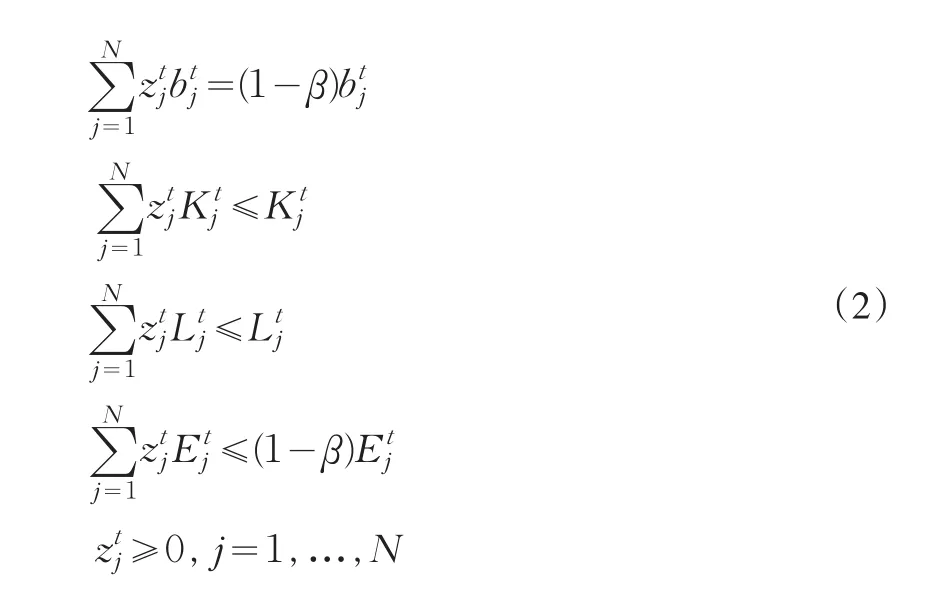

模型(1)中的最優(yōu)值β*反映的是決策單元投入削減、期望產(chǎn)出增加和非期望產(chǎn)出減少的最大提升空間。由于模型(1)假定能源與其他投入之間具有較強的互補性,三項生產(chǎn)投入都可以按照同一比例縮小,此時計算得到的效率得分是一個省市綜合使用資本、勞動力和能源的全要素生產(chǎn)率。本文認(rèn)為能源效率為不增加其他投入(資本和勞動力)的前提下省市的技術(shù)效率,即能源投入、經(jīng)濟增長和污染緩解的最大同比例增減程度。為此,本文將只縮減能源投入比例,調(diào)整方向向量,令-gx=(0,-E),gy=y,gb=-b,得到基于增產(chǎn)、節(jié)能和減排三目標(biāo)的能源效率測算模型:

模型(2)中的最優(yōu)值β*更為確切地表現(xiàn)出增產(chǎn)、節(jié)能和減排的最大潛力。β*越小,說明該省市能源投入、經(jīng)濟增長水平和污染排放越接近生產(chǎn)前沿面,增產(chǎn)、節(jié)能和減排潛力越小,能源效率越高。本文將模型(1)和模型(2)分別測算得到的省際全要素生產(chǎn)率和能源效率得分界定為σ*=(1-β*)/(1+β*),該指標(biāo)同時反映了節(jié)能和減排實施效果。

2 實證分析

2.1 數(shù)據(jù)說明和變量選取

本文以2001~2009年中國內(nèi)地的29個省市(重慶市歸于四川省,西藏因數(shù)據(jù)不全不在考察范圍內(nèi))為決策單元。如無特殊說明,所用數(shù)據(jù)來源于歷年的《中國統(tǒng)計年鑒》和《中國能源統(tǒng)計年鑒》,對于部分省份個別年份缺省數(shù)據(jù)采用了取前后兩年的平均數(shù)補齊的方式加以處理。生產(chǎn)過程中投入產(chǎn)出變量的界定如下:

(1)資本投入(K)。使用物質(zhì)資本存量作為資本投入指標(biāo),并采用“永續(xù)盤存法”估計每年的實際物質(zhì)資本存量。本文直接采用張軍(2004)的相關(guān)數(shù)據(jù),并根據(jù)其方法將時間延長到2009年。為了研究的可比性,本文將各省市歷年的資本存量按照2000年的可比價格進行了折算。

(2)勞動力投入(L)。使用人力資本存量作為勞動力投入指標(biāo)。年末社會從業(yè)人員總量不能反映勞動者的素質(zhì),顯然勞動力素質(zhì)提高的主要途徑主要是接受教育,因此,本文利用各省市年末社會從業(yè)人員總數(shù)×各省市就業(yè)人員的平均受教育年限÷全國就業(yè)人員的平均受教育年限表示人力資本存量,有關(guān)平均受教育年限的具體算法可參見徐國泉等(2007)。

(3)能源投入(E)。用各省每年的一次能源消耗量表示能源投入,把煤炭、石油、天然氣和水電等四種主要一次性能源按發(fā)電煤耗法轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)煤單位加總而得。

(4)期望產(chǎn)出。用各省每年的GDP表示期望產(chǎn)出,并采用GDP平減指數(shù)以2000年不變價格進行了縮減。

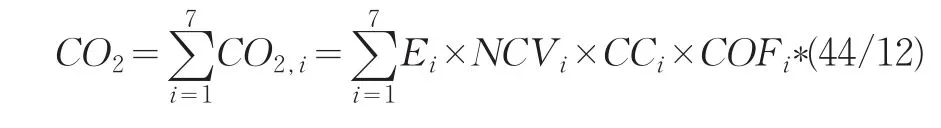

(5)非期望產(chǎn)出。以二氧化碳排放量作為非期望產(chǎn)出指標(biāo)。二氧化碳排放主要來自化石燃料燃燒和水泥、鋼鐵等工業(yè)生產(chǎn)過程。化石能源燃燒產(chǎn)生的直接CO2排放量具體計算公式為:

其中,CO2,i代表估算的各類能源消費的CO2排放量;i表示能源消費種類,包括煤炭、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然氣共7種;Ei表示第i種能源的消費量;NCVi為凈發(fā)熱值;CCi為碳含量,COFi是氧化因子。數(shù)據(jù)來源于IPCC(2006)及國家氣候變化對策協(xié)調(diào)小組辦公室和國家發(fā)改委能源研究所。由于工業(yè)生產(chǎn)主要利用電能作為動力,本文根據(jù)國家發(fā)改委2008年公布的電量邊際排放因子0.954tCO2/MWh,對消耗電力產(chǎn)生的間接CO2排放也進行估計。直接和間接二氧化碳加總得到總的二氧化碳排放量。

2.2 省際能源效率測算結(jié)果

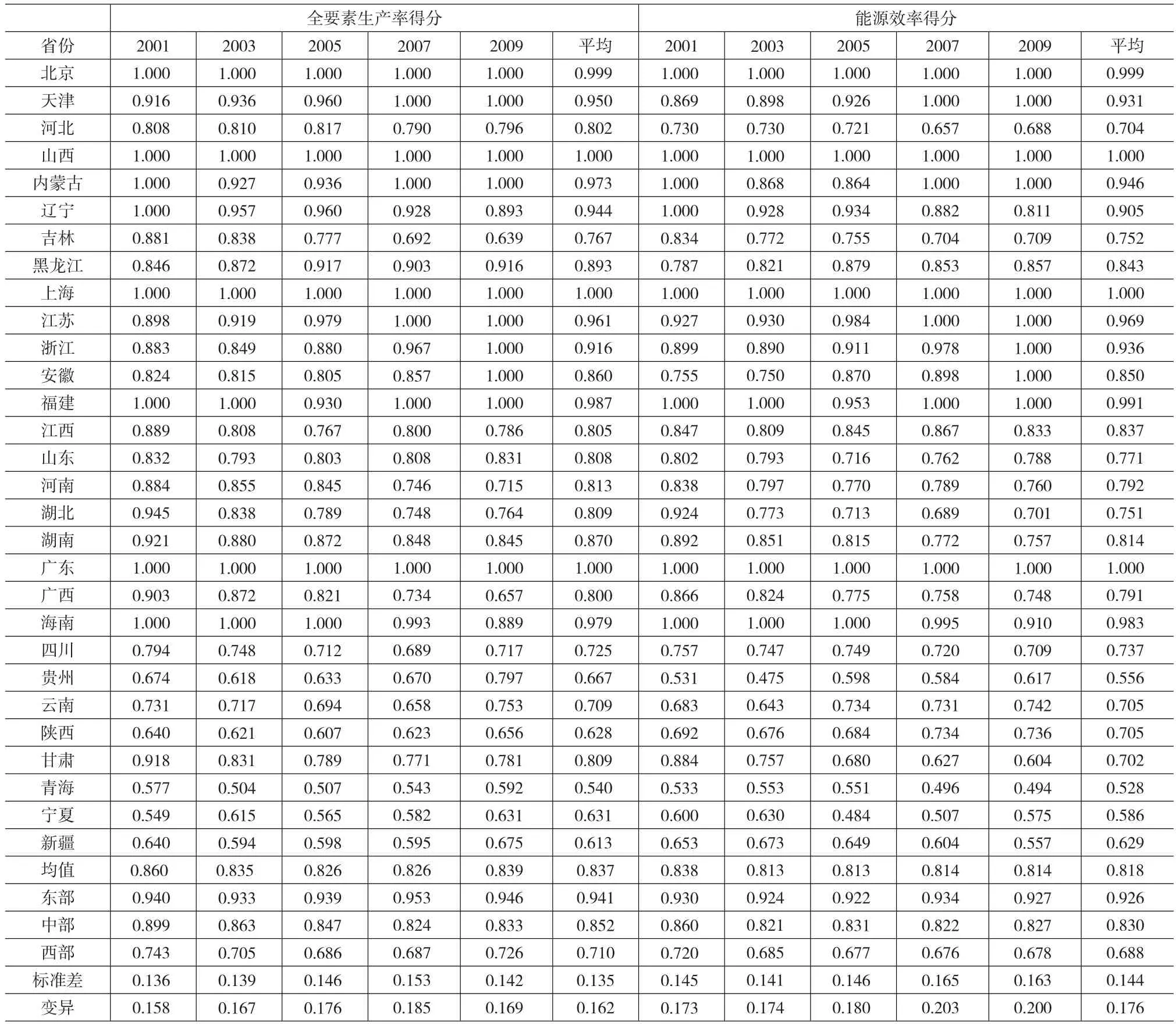

根據(jù)模型(1)和(2)分別得到2001~2009年我國各省市的全要素生產(chǎn)率和能源效率,結(jié)果如表1所示。從中可知,資源環(huán)境約束下,我國29個省市2001~2009年的全要素生產(chǎn)率和能源效率均值分別為0.837和0.818,即在生產(chǎn)投入或能源投入分別削減16.3%和18.2%的同時,經(jīng)濟增長和二氧化碳減排仍然具有16.3%和18.2%的變動空間。除山西、上海和廣東外,其余省市的全要素生產(chǎn)率和能源效率水平都沒有達(dá)到有效,還存在較大的增產(chǎn)和節(jié)能減排空間。雖然山西和廣東是能源消費大省,排放的二氧化碳很客觀,但同時能源也節(jié)約了大量的勞動力和資本等生產(chǎn)投入,并帶動經(jīng)濟的快速增長,相對而言山西和廣東省仍位于生產(chǎn)前沿面上。而河北、山東、浙江等省市的全要素生產(chǎn)率和能源效率得分比較低,這意味著,盡管這些省份經(jīng)濟產(chǎn)出高,但是同能源高效地區(qū)相比,其能源投入仍然過多,而且不可避免地造成高二氧化碳排放等非期望產(chǎn)出,所以其效率得分下降。只有通過減少能源消耗或二氧化碳排放才能提高全要素生產(chǎn)率或能源效率。

比較全要素生產(chǎn)率和能源效率發(fā)現(xiàn),位于全要素生產(chǎn)前沿面的省市其能源效率仍然有效,沒有達(dá)到全要素生產(chǎn)前沿面的省市更加遠(yuǎn)離能源效率前沿,從而導(dǎo)致能源效率要低于全要素生產(chǎn)率。這表明從全國范圍來看,能源利用效率低于勞動力和資本,也說明單純或過度依賴能源投入將會降低生產(chǎn)效率,不足以保證經(jīng)濟高質(zhì)高效可持續(xù)發(fā)展,不能只考慮增產(chǎn)或減排目標(biāo),節(jié)能將比減排更為重要,降低能耗將從最根本上解決經(jīng)濟增長與環(huán)境污染之間的矛盾。節(jié)能對增產(chǎn)或減排目標(biāo)的影響正是全要素生產(chǎn)率和能源效率的主要區(qū)別所在。

沈能(2010)的研究表明地區(qū)能源效率符合“先上升后下降”的“倒U”特征,轉(zhuǎn)折點一般出現(xiàn)在1999~2003年之間,本文同樣發(fā)現(xiàn)2001~2003年是全國和大部分省市全要素生產(chǎn)率和能源效率由上升到下降的轉(zhuǎn)折點。但2006~2009期間全要素生產(chǎn)率和能源效率的時變趨勢再次出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),2006~2007年全國和大部分省市的全要素生產(chǎn)率和能源效率再次呈上升趨勢,這表明中國在“十一五”期間采取的一系列轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、推進綠色低碳發(fā)展的政策與行動取得了顯著成效,今后應(yīng)繼續(xù)通過促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“低碳化”、“綠色化”實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃提出的節(jié)能減排目標(biāo)。總體而言,2001~2009期間我國全要素生產(chǎn)率和能源效率都呈現(xiàn)“先下降,再上升”的變化趨勢,而且相對而言,能源效率下降或上升趨勢都更為平緩,期間的轉(zhuǎn)折點一般出現(xiàn)在2006~2007年之間,中國已經(jīng)初步完成了“十一五”規(guī)劃《綱要》中提出的降低能耗和控制溫室氣體排放的任務(wù)。

從不同省份之間的變動差異來看,進入21世紀(jì)后,各省之間全要素生產(chǎn)率和能源效率的變異系數(shù)開始逐漸加大,但在2007年之后差異程度開始縮小。這說明全要素生產(chǎn)率和能源效率的省際橫向比較和全國均值縱向增長的變化特征正好相反,“十五”規(guī)劃期間,各省市都普遍將能源作為經(jīng)濟增長的主要動力,大力發(fā)展高耗能、高污染的重工業(yè),資源環(huán)境對經(jīng)濟增長的約束不斷加劇。因此,從全國范圍來看能效都普遍低下,省市間差距不大。自“十一五”規(guī)劃以來,我國能效雖有了一定幅度的提升,但由于各省市面臨的經(jīng)濟目標(biāo)不一致,有些經(jīng)濟落后的省市將經(jīng)濟增長作為首要目標(biāo),而經(jīng)濟相對發(fā)達(dá)的省市已經(jīng)意識到經(jīng)濟增長的可持續(xù)性問題,開始將節(jié)能減排實現(xiàn)經(jīng)濟健康發(fā)展放在首位,從而導(dǎo)致全要素生產(chǎn)率和能源效率增長幅度不一致,這29個省之間的全要素生產(chǎn)率和能源效率差距正在擴大,并不具有趨同性。

本文還按照傳統(tǒng)的區(qū)域劃分方法,將我國分為東部、中部、西部三大地區(qū)以分析全要素生產(chǎn)率和能源效率的區(qū)域差異。從表1發(fā)現(xiàn),全要素生產(chǎn)率和能源效率表現(xiàn)出相同的區(qū)域分布特征:2001~2009年,三大區(qū)域間由于經(jīng)濟水平的差距,全要素生產(chǎn)率和能源效率存在顯著的發(fā)展不平衡現(xiàn)象,兩者的分布呈現(xiàn)出由東南向西北逐步降低的階梯式特點,出現(xiàn)“俱樂部趨同”現(xiàn)象。東部地區(qū)擁有有力的地理位置、雄厚的經(jīng)濟實力和較高的節(jié)能技術(shù)水平,是能源利用效率最高的地區(qū),測算的全要素生產(chǎn)率和能效均值分別為0.941和0.926,為提高我國整體能源效率奠定了基礎(chǔ);西部地區(qū)全要素生產(chǎn)率和能源效率最低,只有0.71和0.688,增產(chǎn)、節(jié)能和減排的改進空間最大,能源投入、經(jīng)濟產(chǎn)出和二氧化碳可以在原有的基礎(chǔ)上節(jié)約或增長31.2%;中部地區(qū)全要素生產(chǎn)率和能源效率位于東部和西部之間,但高于全國平均水平,均值分別為0.852和0.830,其中增產(chǎn)、節(jié)能和減排的潛力可以達(dá)到17%。由于我國一直實行非均衡的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,中西部地區(qū)被定位為東部地區(qū)能源輸出地,并存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及要素配置結(jié)構(gòu)不合理、能源投入量過大、能源消耗結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化、技術(shù)水平低下、經(jīng)濟發(fā)展緩慢等問題,導(dǎo)致中西部地區(qū)與發(fā)達(dá)地區(qū)的能效差距越拉越大。隨著“西部大開發(fā)”、“中部崛起”和節(jié)能減排等發(fā)展戰(zhàn)略的逐步實施,我國區(qū)域經(jīng)濟呈現(xiàn)多輪驅(qū)動、協(xié)調(diào)健康發(fā)展的新格局,到2007年地區(qū)之間不斷增大的能效差異程度已開始有所緩解。今后,通過加強東部和中西部地區(qū)之間的技術(shù)交流與合作,能源效率和經(jīng)濟增長質(zhì)量一定會得到大幅度的提高,也將促進區(qū)域間趨同向區(qū)域內(nèi)省際趨同發(fā)展,最終實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

表1 2001~2009年我國省際全要素生產(chǎn)率和能源效率得分

3 結(jié)語與建議

伴隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,對能源需求必將持續(xù)增大,二氧化碳排放造成的環(huán)境壓力也將日益加大。實施節(jié)能減排工作將降低我國二氧化碳排放總量增長趨勢,保證我國經(jīng)濟社會的健康發(fā)展。因此,本文在生產(chǎn)過程中引入能源投入,利用DEA和方向性距離函數(shù)測算了碳排放約束下我國2001~2009年29個省市的全要素生產(chǎn)率和能源效率,通過比較分析發(fā)現(xiàn),考察期內(nèi),由于過度依賴能源投入和二氧化碳的大量排放,我國大部分省市沒有達(dá)到生產(chǎn)前沿面,全要素生產(chǎn)率和能源效率普通低下,增產(chǎn)、節(jié)能和減排潛力巨大;2001~2009期間我國全要素生產(chǎn)率和能源效率都呈現(xiàn)“先下降,再上升”的變化趨勢,2006~2007年為轉(zhuǎn)折點,“十一五”規(guī)劃要求的節(jié)能減排效果初步實現(xiàn);省際和三大區(qū)域的能源效率存在顯著差異,呈現(xiàn)從東南向西北逐步減低的分布特征,先縮小中西部地區(qū)與東部地區(qū)之間的能效差距,再減少區(qū)域內(nèi)省際差距,是實現(xiàn)我國區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

研究結(jié)果為我國各省市經(jīng)濟增長提供了很好的政策啟示。能源耗竭和環(huán)境污染已經(jīng)開始制約經(jīng)濟的可持續(xù)增長,今后在發(fā)展中注重經(jīng)濟與環(huán)境的協(xié)調(diào),注重經(jīng)濟增長的質(zhì)量和資源利用效率的提高。節(jié)能與減排是不可割舍的,節(jié)能比減排要先行。通過以下措施:調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強服務(wù)業(yè)發(fā)展力度;進行產(chǎn)業(yè)整合,發(fā)揮能源利用的規(guī)模效應(yīng);改善能源消耗結(jié)構(gòu),用天然氣或煤氣替代煤;發(fā)展替代清潔能源,如風(fēng)能、風(fēng)能及太陽能能源等,達(dá)到降低能源強度,減少碳排放的目標(biāo)。另外,加快地區(qū)之間的技術(shù)交流和合作,東部地區(qū)憑借自身優(yōu)越的基礎(chǔ)積極進行清潔技術(shù)創(chuàng)新,并通過輻射作用繼續(xù)引領(lǐng)中西部地區(qū)能源消費向高效、高質(zhì)方向發(fā)展。

[1] 李國璋,霍宗杰.我國全要素能源效率及其收斂性[J].中國人口·資源與環(huán)境,2010,(1).

[2] 汪克亮,楊寶臣,楊力.基于DEA和方向性距離函數(shù)的中國省際能源效率測度[J].管理學(xué)報,2011,(3).

[3] 袁曉玲,張寶山,楊萬平.基于環(huán)境污染的中國全要素能源效率研究[J].中國工業(yè)經(jīng)濟,2009,(2).

[4] 王群偉,周德群,陳洪濤.技術(shù)進步與能源效率—基于ARDL方法的分析[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理,2009,(5).

[5] 沈能.能源投入、污染排放與我國能源經(jīng)濟效率的區(qū)域空間分布研究[J].財貿(mào)經(jīng)濟,2010,(1).

[6] 徐國泉,劉則淵.1998~2005年中國八大經(jīng)濟區(qū)域全要素能源效率[J].中國科技論壇,2007,(7).

[7] 張軍,吳桂榮,張吉鵬.中國省際物質(zhì)資本存量估算:1952~2000[J].經(jīng)濟研究,2004,(10).

[8] Chambers R.G.,Chung Y.,Fare R.Benefit and Distance Functions[J].Journal of Economic Theory,1996,70(2).

[9] Chung Y.H.,F?re R.,Grosskopf S.Productivity and Undesirable Out?puts:A Directional Distance Function Approach[J].J Environ Manage,1997,51(3).

[10] Hailu A.,Veeman T.S.Non-parametric Productivity Analysis with Undesirable Outputs:An Application to the Canadian Pulp and Paper Industry[J].AmericanJournalofAgriculturalEconomics,2001,83(3).

[11] Hu J.,Wang S.C.Total-factor Energy Efficiency of Regions in China[J].Energy Policy,2006,(17).