礦粉對商品混凝土(安陽)性能的作用及注意事項

韓德豐 賈紅強 李小雨

安陽市建筑工程質量檢測中心站(455000)

礦粉是粒化高爐礦渣粉磨后產生的極細的材料,活性高,應用領域廣。近年來,隨著安陽市城市建設的快速發展,我市的商品混凝土行業發展迅速,已投入使用的有十三、四家,市場競爭非常激烈,企業效益與混凝土質量的協調統一愈發顯得重要。這就要求混凝土生產企業在保證質量的前提下,合理地控制產品的成本。控制產品的成本,理論上可通過使用高效減水劑和礦物摻合料降低水泥用量。但就目前情況而言,聚羧酸鹽類等高效減水劑價格昂貴,且我市商品混凝土中C20~C40中低強度等級占大多數,使用后成本反而提高;粉煤灰的應用技術已經非常成熟,已經沒有挖掘的潛力;而礦粉膠凝系數高、強度發展比粉煤灰快,可有效改善混凝土拌合物性能和長期性能,同時,礦粉與水泥存在一定的價差,等量取代后經濟效益是顯而易見的。但安陽地區的商品混凝土企業總體發展不太平衡,技術管理上水平不一,對礦粉的應用,技術上還不太穩定,不顧實際情況,生搬硬套現象較多,沒有自己一個較成熟的技術體系,作為安陽市技術研究較早的一個專業機構,我站對礦粉在混凝土中的應用作了一個初步系統的試驗,并通過工程應用得到一些體會。

1 原材料

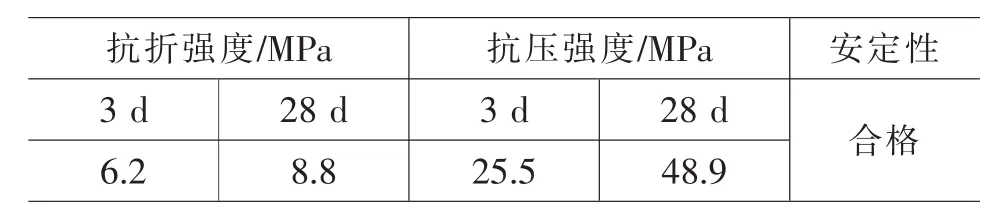

1)金湖波42.5普通硅酸鹽水泥,技術指標見表1。

表1 金湖波42.5普通硅酸鹽水泥技術指標

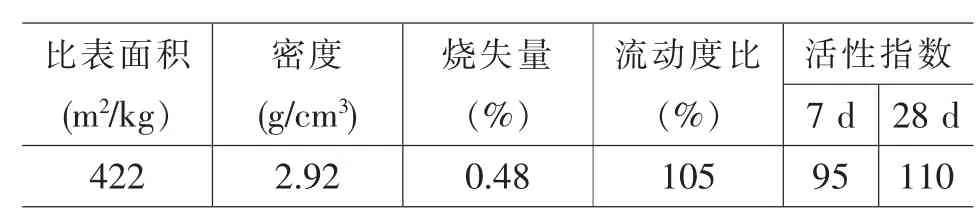

2)安鋼產礦粉S95級

表2 安鋼產礦粉S95級

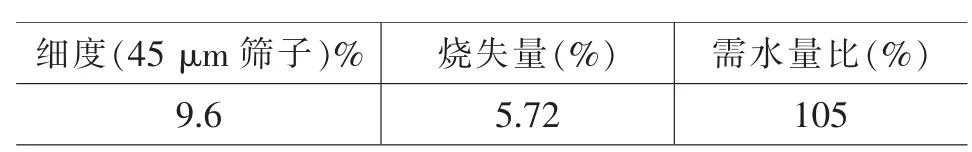

3)安陽電廠II級粉煤灰

表3 安陽電廠Ⅰ級粉煤灰

4)砂

表4 天然邢臺河砂

表5 安豐人工砂

5)碎石

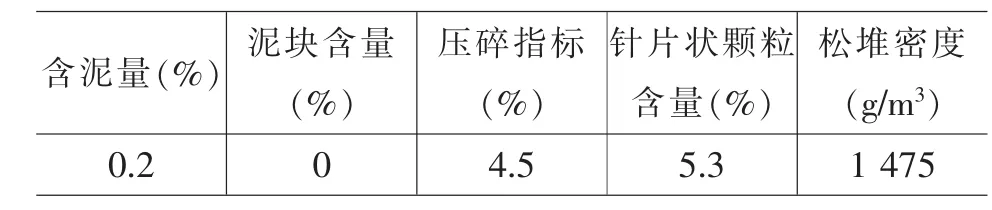

表6 水冶5~31.5 mm連續級配

6)外加劑

衛輝金建元BL-ZR緩凝高效減水劑(液態),摻量1.8%(水泥重量),減水率大于18%。

表7

配合比及檢測結果(原材料重量單位為kg;抗壓強度單位為MPa)人工砂:天然砂=8:2

表8

表中粉煤灰為外摻,主要起改善混凝土和易性的作用。

從表中可看出,礦粉等量取代水泥,隨著礦粉摻量的增大,混凝土的早期強度有所降低(水膠比越小,這種差距越小),而28天強度影響不大,甚至隨礦粉摻量的增大,強度略有增加。從試驗結果來看,在礦粉摻量為30%時,強度最高,也就是說30%的礦粉摻量是試驗的最佳摻量。在安陽市常用的混凝土強度(C20~C40)中具有極有效的參考價值。

另外,在試驗中也發現,礦粉摻量過大時,比如本試驗中最大摻量為45%,混凝土拌合物泵送性能變差,表現為黏聚性大、流動性小等現象,對混凝土的輸送特別是遠距離輸送性能會產生不良影響。在試驗過程中摻入了一定量的粉煤灰,對改善這種狀況起到了一定的作用,主要是粉煤灰的"潤滑"作用起到了很好的效果。

由于受試驗條件的限制,挑選水膠比為0.45的四組配合比進行凝結時間、抗滲、抗凍試驗,以此來推定混凝土的長期性和耐久性。

表9

從表中可以看出,隨著礦粉摻量的增大,混凝土的平均滲透高度減小,說明混凝土的密實度增加,提高了混凝土的抗滲性能(條件所限,沒有對混凝土的抗滲性做完);凍融強度損失率減小,說明混凝土的抗凍性能提高;凝結時間增大,說明有一定的緩凝作用,提高了混凝土的泵送性能;碳化深度有略微增加,但影響不是太大,不會增加混凝土鋼筋銹蝕的風險。

對上述配合比進行了工程實際應用,在安陽市多個高層住宅小區進行了使用,工作性能、力學性能、耐久性能良好,未發現因水化熱出現的溫度裂縫,業主反映良好。

2 在工程中使用時應注意的問題

礦粉雖然有很多優點,但在使用中要注意一些問題,才能發揮礦粉的優勢,避免出現一些不必要的麻煩。

1)礦粉的摻量要合理。

礦粉等量代替水泥時,隨著摻量的增加,一方面影響混凝土的早期性能,另一方面對混凝土的長期性和耐久性也有不同程度的影響,《普通混凝土配合比設計規程》JGJ55-2011,對不同水膠比下礦粉的最大摻量有了明確的規定,在實際應用中,對高摻量礦粉的配合比一定要通過試驗來確定。

2)加強礦粉質量的控制。

目前我市的礦粉進貨渠道較多,在質量控制上存在一定的隱患。所以各攪拌企業應加強對礦粉質量的檢測,特別是更換水泥品種時,一定要對該水泥與礦粉的適應性作出系統的評價。

3)注意養護條件

摻礦粉的混凝土的養護環境比普通混凝土要求更高,特別是早期的養護環境(溫、濕度)對混凝土后期強度影響非常大,因此應加強施工人員對混凝土早期保濕、保溫養護重要性的認識,以免造成混凝土后期強度不足的質量隱患。

3 結語

1)適量的摻加礦粉,可以有效改善混凝土的力學性能、長期性、耐久性。具體表現在提高混凝土的強度、提高抗滲、抗凍能力。

2)適量的摻加礦粉(加入適量的粉煤灰)可以改善混凝土的和易性,延緩混凝土的凝結時間,提高泵送能力。

3)有效合理的利用礦粉,可以降低混凝土生產企業的生產成本,提高經濟效益。

4)加強對攪拌企業的管理的前提下,可以提高混凝土產品的整體質量,對建筑業的發展有著積極的作用。

[1] 黃榮輝,連國俊,張文明.礦物摻合料在商品混凝土中的應用[J].混凝土,2004(07).

[2] 劉津明.混凝土結構施工技術[M].機械工業出版社,2009,01.