稱鉤河流域水土保持監測和壩系工程建設評價

李曉蘭

(定西市安定區水土保持局,甘肅定西743000)

1 小流域概況

稱鉤河流域位于甘肅省定西市安定區西北部,為黃河流域祖厲河水系二級支流,屬黃土丘陵溝壑區第五副區,流域面積118 km2,主溝長17.5 km,平均比降 1/230,海拔 1957—2273 m;屬中溫帶半干旱氣候區,年均氣溫6.3℃,年降水量380 mm,降雨多集中在7—9月,且多以暴雨形式出現,年蒸發量1500 mm以上;流域內梁峁起伏,溝壑縱橫,地形破碎,土質疏松,抗蝕性差,水土流失嚴重導致的土地生產力下降、生態環境惡化影響了當地的農業生產。近年來,通過實施坡改梯、荒山整地造林、退耕還林(草)等水土保持綜合治理措施,流域內的水土流失狀況得到了有效遏制。截至2008年年底,共建成淤地壩74座,其中骨干壩20座、中型壩22座、小型壩32座。目前壩系工程運行正常。

2 監測內容和方法

2.1 工程建設動態監測

(1)坡面治理動態監測。2006年在地形圖上勾繪坡面地類,2007—2010年對新增措施進行補繪。具體做法是:在1∶1萬地形圖上對大面積連片的地類進行勾繪,用GIS軟件進行圖斑面積量算和分類匯總,對墳地等比較零散且面積較小的地塊進行實地丈量或面積估算,在大圖斑中扣除。

(2)溝道工程建設動態監測。采取統計調查和跟蹤監測的方法,監測淤地壩建設進度,掌握已建、在建數量及其結構比。

2.2 攔沙蓄水監測

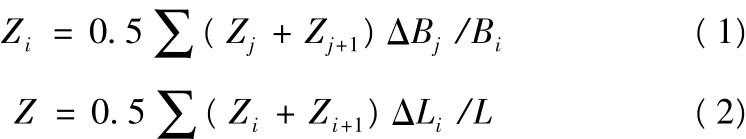

(1)攔沙量監測。按規劃竣工次序,每年冬季在攔沙壩內蓄水封凍后破冰監測1次。首先,采用平均淤積高程法計算每個斷面的平均高程,根據斷面高程推算壩內淤積面的平均高程(從壩前到淤積末端);其次,為控制淤積體平面變化,按相鄰間距小于淤積長度1/6(中小型淤地壩)或1/8(骨干壩)布設若干個斷面,并測量斷面間距;再次,在每一斷面布設若干個測點,測量各測點冰面高程,再破冰測量各測點冰面至泥面的垂直距離,計算各測點的泥面高程,并測量測點間的水平距離;最后,根據水位—庫容—淤積量關系曲線推求淤積量,計算攔沙量。其計算公式為

式中:Z為壩區淤積面的平均高程,m;Zi為第i斷面的平均淤積高程,m;Zj為第i斷面第j測點的淤積高程,m;ΔLi為相鄰斷面的間距,m;L為壩前到淤積末端的長度為第i斷面相鄰測點間的水平距離,m;Bi為第i斷面淤積面的寬度

對于測出的濕泥淤積體體積,應根據泥沙容重換算成重量,在測量時一并調查測算人工回填的土方量,在淤積量中予以扣除。

(2)蓄水用水監測。按照監測設計,主要對高家岔等10座淤地壩進行監測。具體方法是:在攔沙監測過程中測量水面面積和水面高程,根據庫容曲線推算年末蓄水量;通過記錄每次單位時間的排、用水量和排、用水時段,計算出每次的排、用水總量,最后對全年的排、用水總量進行匯總;對需飲用壩內蓄水的牲畜量進行統計,按日用水量估算全年牲畜飲用水量。

(3)徑流泥沙監測。水位觀測按照《水位觀測標準》(GBJ 138—90),流量測量按照《河流流量測驗規范》(GB 50179—93),泥沙觀測按照《河流懸移質泥沙測驗規范》(GB 50159—92)實施。

(4)降雨量觀測。委托當地農民在陽山嘴、別杜川、高家岔等3個雨量站進行雨量觀測。簡易雨量筒是在有降雨時按8時、14時、20時、2時分4個時段觀測,自記雨量計是按《降雨量觀測規范》(SL 21—90)實施。

2.3 壩系工程安全監測

壩系安全監測每年汛前、汛后各1次,并根據降雨等情況隨時檢查。

2.4 監測時段

監測時段為2006—2010年。

3 監測結果分析

3.1 工程建設

(1)坡面治理。2006—2010年流域內每年新增梯田面積分別為 22.04、15.68、12.48、36.61、65.57 hm2,目前水土流失治理程度達到66.06%。

(2)溝道工程建設。2006年有淤地壩21座,其中骨干壩9座、中型壩6座、小型壩6座,結構比為1∶0.67∶0.67;2006—2008年新建骨干壩11座、中型壩16座、小型壩26座,結構比為 1∶1.1∶1.6。

3.2 攔沙蓄水

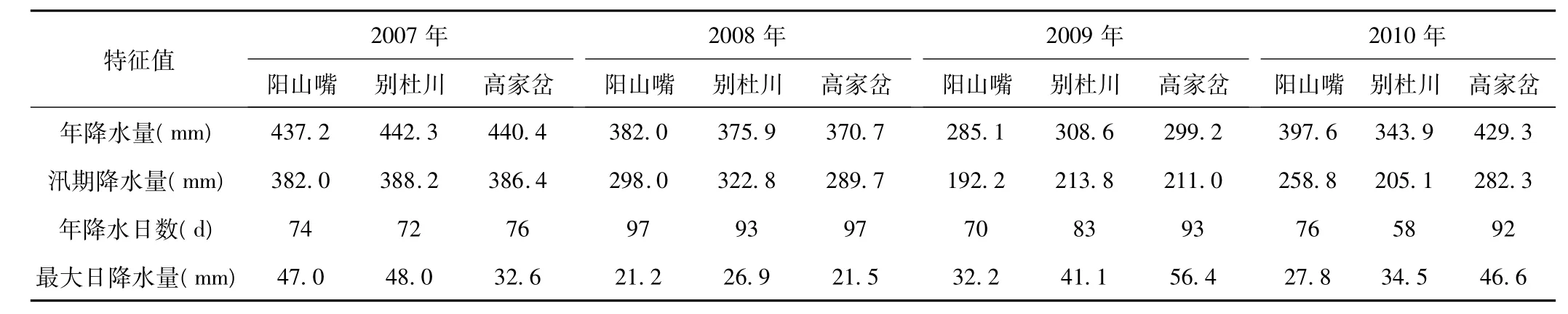

(1)降雨。流域內3個雨量站降雨觀測資料見表1,其中汛期為6—10月。

表1 雨量站降雨特征值

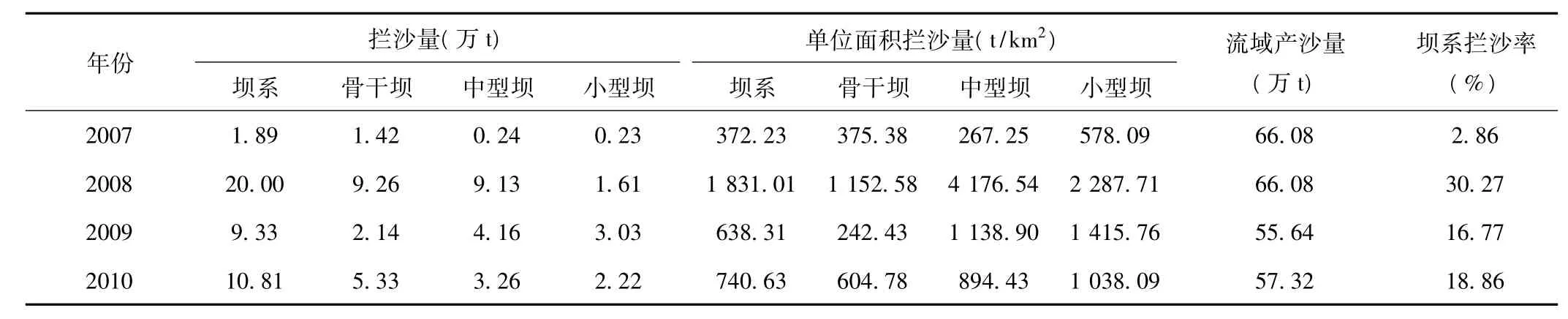

(2)攔沙。對流域內部分淤地壩進行了攔沙監測,包括所有骨干壩和中型壩,以及選取的10座小型壩,根據淤地壩建設情況,2006年監測淤地壩23座,2007年45座,2008、2009和2010年均為52座。同時,根據控制面積與攔沙量關系,對2009—2010年所有的小型攔沙壩進行推算。壩系工程攔沙量監測結果見表2。由表2知,2008年壩系攔沙率較高,其原因除與降雨等因素有關外,主要是由于2007年新建淤地壩數量較多,對其控制范圍內土壤擾動大,易引起水土流失。

表2 壩系工程攔沙量監測

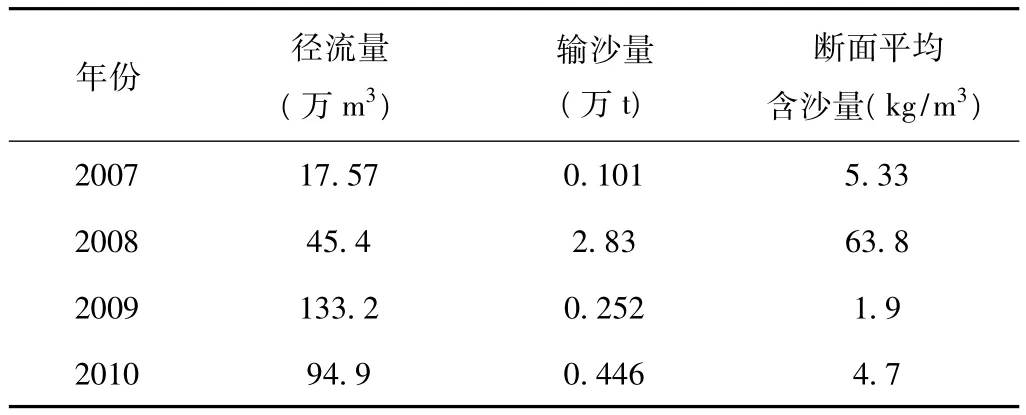

(3)徑流輸沙。輸沙量監測從2007年7月18日開始,2007年觀測期為7月18日至12月31日。壩系工程徑流、泥沙監測結果見表3。

表3 壩系工程徑流、泥沙監測結果

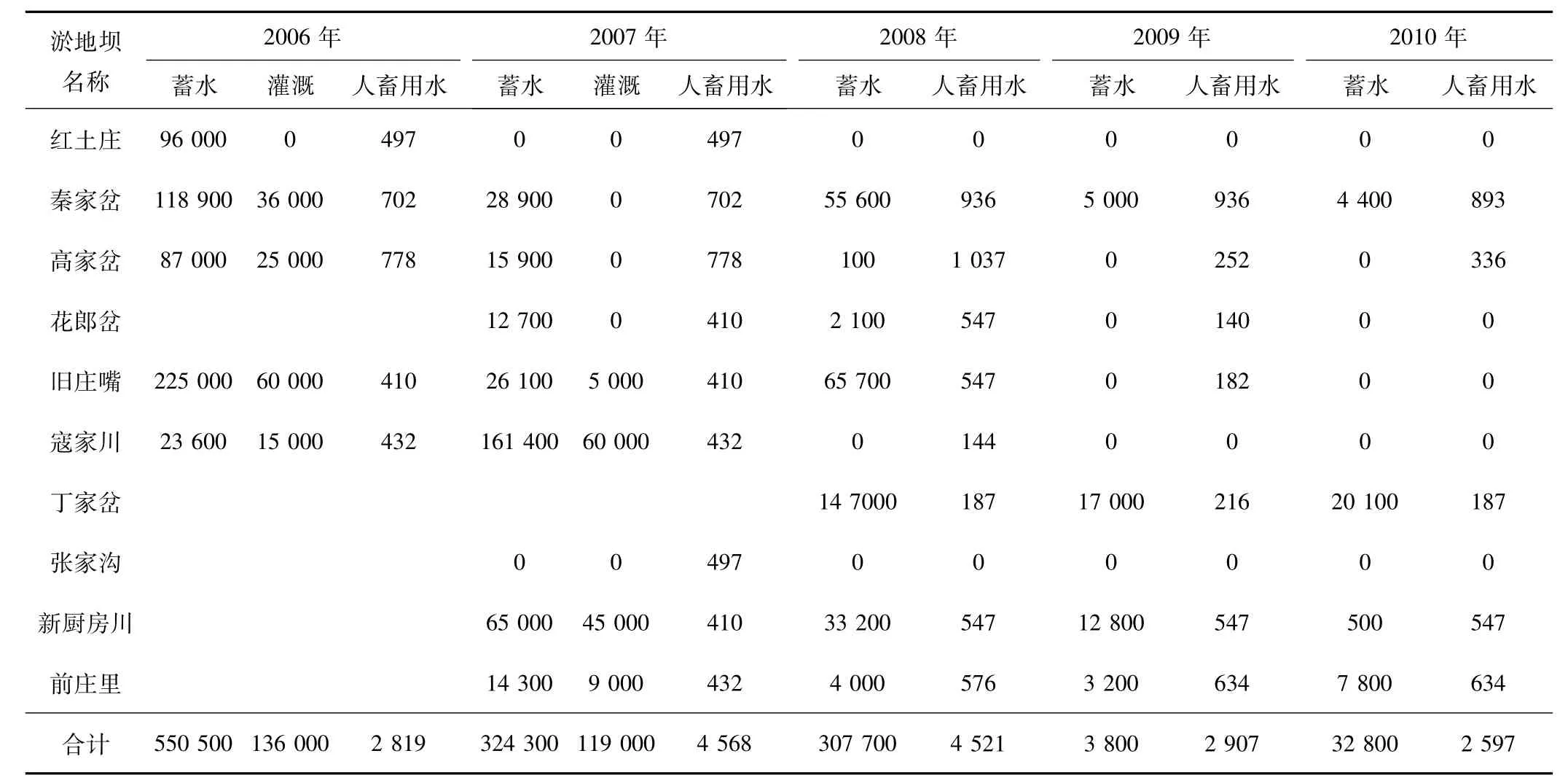

(4)蓄水用水。對重點蓄水用水淤地壩進行監測,2006—2008年監測淤地壩數量分別為5、9、10座。2006、2007年進行了試灌溉,但由于堿度過大,2007年以后不再灌溉,因此淤地壩內蓄水主要用于解決牲畜飲水。2006—2010年總蓄水量分別為55.05、32.43、30.77、3.8、3.28 萬 m3,年末水面面積分別為12.2 、17.6、13.59、5.53、3.51 hm2,總用水量分別為 13.88、12.36、0.45、0.29、0.26 萬 m3,用水量變化率分別為 20.1%、27.6%、1.4%、7.1%、7.3%,蓄水用水資料見表4。

從表4可以看出,雖然近年來淤地壩數量增多,但由于降水量少、蒸發量大,加之為確保安全度汛,汛期到來前人為排水使得蓄水總量不斷減少。到2009年末,蓄水總量由2006年末的55.05萬m3(5座骨干壩)減少到3.8萬m3,10座骨干壩中4座有少量蓄水,5座蓄水耗盡,1座自建成以來一直沒有蓄水。由于高家岔、舊莊嘴、花郎岔等3座骨干壩的壩內蓄水于本年耗盡,因此其當年用水量變化率高達100%。在用水方面,2006—2007年存在灌溉用水,因此用水總量較大,用水量變化率也相應較大;2008—2010年壩內的蓄水主要用于牲畜飲水,用水量較小,用水量變化率也較小,不到10%。

3.3 壩系工程安全

2006—2007年所有淤地壩壩體及泄水建筑物完好,運行正常。自2008年年末到2010年年末,流域內沒有病險壩和毀壞壩。

表4 蓄水、用水量監測m3

4 淤地壩建設評價

4.1 攔沙效果

監測顯示,壩系建成后正常年份流域年產沙量約為56.52萬t,其中坡面工程年均攔沙量約為46.10萬t,壩系年均攔沙量約為10.07萬t,把口站年均輸沙量約為0.35萬t,分別占總攔沙量的81.6%、17.8%和0.6%。流域內整體攔沙率達到99.38%,基本做到了泥不出溝。

4.2 建設模式

(1)淤地壩建設規模適當。流域壩系規模是否適當主要體現在工程數量與壩系控制面積、安全標準等幾個方面的匹配性。流域總面積118 km2范圍內建成淤地壩74座,其中20座骨干壩控制面積88.15 km2,平均每座控制面積4.41 km2,總庫容1288.46萬m3(攔泥庫容632.21萬m3,滯洪庫容656.25萬m3),平均庫容64.42萬m3(平均攔泥庫容31.61萬m3,平均滯洪庫容32.81萬m3);22座中型淤地壩控制面積26.87 km2,平均每座控制面積1.22 km2,總庫容262.94萬 m3(攔泥庫容115.75萬m3,滯洪庫容147.19萬m3),平均庫容11.95萬m3(平均攔泥庫容5.26萬m3,平均滯洪庫容6.69萬m3);32座小型淤地壩總控制面積21.39 km2,平均控制面積0.67 km2,總庫容147.87萬 m3(攔泥庫容46.04萬 m3,滯洪庫容101.83萬m3),平均庫容4.62萬m3(平均攔泥庫容1.44萬m3,平均滯洪庫容3.18萬m3)。從監測結果看,骨干壩及中、小型淤地壩的年淤積深度分別為0.14、0.23、0.23 m,基本滿足設計年限的防洪和淤積要求。

(2)淤地壩結構基本合理。稱鉤河壩系結構是否合理體現在流域內骨干壩和中、小型淤地壩在分層組合關系、數量配置比例等方面的適宜性。稱鉤河流域有大于3 km2的支溝14條,小于3 km2的24條,溝壑密度為2.72 km/km2。根據土壤、氣象及地質地貌特征,流域內骨干壩與中、小型壩的數量結構比為 1∶1.1∶1.6,布壩密度為 0.63 座/km2。

(3)淤地壩建設布局比較科學。壩系布局是否科學主要體現在以流域為系統,以骨干壩為骨架,中小型淤地壩相結合,既滿足了層層攔蓄調洪和不同地域群眾的利益要求,具有層次性,又將整個壩系連接起來,共同構筑了溝道防護體系,具有整體性。稱鉤河壩系在規劃上還體現了全局觀念,以水沙淤積相對平衡為目標,泥沙盡量攔截,水土資源兼顧當地和下游地區利益以及不浪費的原則,實現流域內天然降水的充分合理利用。

5 結語

水土保持監測能夠反映水土流失治理措施的作用,為水土保持生態建設提供了科學決策依據。監測數據表明,稱鉤河流域壩系的全面建成,在控制水土流失、蓄洪滯洪、提高水土資源利用、保護下游安全、解決群眾交通困難、改善農村生產條件和生態環境、增加農民收入、促進農村經濟發展等方面發揮了重要作用,使流域的綜合治理水平得到了明顯提升。