編組站智能調度系統的需求模型與專家系統結構

羅 建,薛 鋒

(1.西華大學 交通與汽車工程學院,講師 博士,四川 成都 610039;2.西南交通 大學交通運輸學院,講師 博士,四川 成都 610031)

編組站智能調度系統(YIDS)是將信息、通信、控制和計算機等現代技術集成應用于編組站調度系統,實現實時、準確、高效的智能調度指揮決策。隨著鐵路信息化的發展,控制技術、計算機技術、信息技術、網絡技術等,在鐵路編組站運輸生產管理中的應用范圍進一步擴大,智能化程度進一步提高,推動了鐵路運輸的技術進步和管理現代化。

我國對編組站智能調度系統的研究始于20世紀90年代,主要有計劃模擬法、數學模型法等。比如,文獻[1]采用系統工程的方法,分析了編組站智能調度系統的體系結構及其主要功能,為編組站智能調度系統的發展提供了有益的參考和借鑒。文獻[2]提出了以列車配流為主線,通過構造局部區域優化問題實現解體、編組方案優化的高效啟發式算法,為編組站智能調度系統的核心問題,即編組站作業計劃輔助決策系統的研究奠定了算法基礎。

編組站智能調度系統是一個動態性、隨機性比較強的復雜系統,許多因素都難以用準確的數學模型進行預測估計,而基于人類專家知識的專家系統有效地集精確控制與經驗控制于一身,配合統計模型、仿真技術及數學模型等工具[3],能夠實現很好的智能調度決策支持。編組站智能調度系統作為人工智能應用性比較強的一個領域,首先需要對系統的需求進行分析。系統需求分析闡述系統的功能及其特性,是系統設計的基礎,系統結構設計更是系統規劃的核心。

1 系統需求分析

1.1 用戶需求描述 需求分析是調查用戶對新開發系統的需要和需求,結合組織目標、業務現狀、技術水平和實力等因素,對用戶提出的需求從系統目標、結構、功能等方面進行深入細致的分析,確定出全面、合理和可行的系統需求,并建立需求模型[4]。

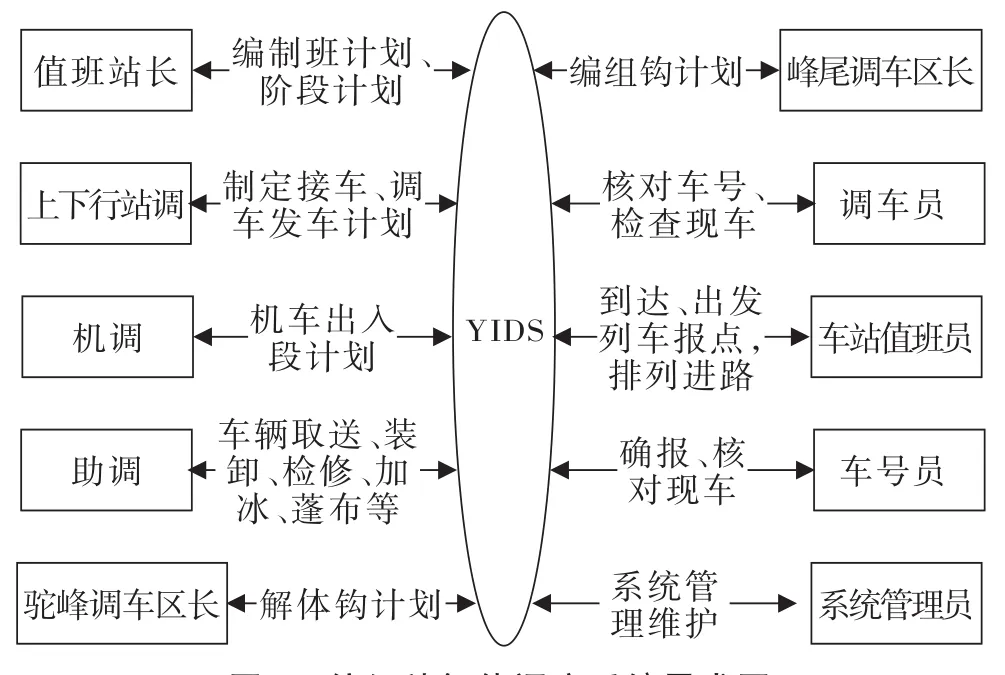

編組站智能調度系統的用戶是一個群體,可根據他們的工作性質與業務責任分為各種角色,然后從角色獲取需求(從使用者的要求獲取需求)。這就首先需要分析用戶,并將他們識別為幾個類型的使用者(角色),然后對每個角色的工作性質進行分析,最后總結出各角色的需要。編組站智能調度系統的用戶主要是編組站各作業崗位人員及路內相關部門,主要有值班站長、上下行站調、機調、車號員、車站值班員、調車區長、調車員,此外還有系統管理人員。只有明確用戶的需求才能清楚各角色之間的相互關系,才能對系統進行深入的分析工作。根據編組站各作業崗位人員的服務要求,可初步確定YIDS需求圖。YIDS需求圖定義系統的邊界如圖1所示。

圖1 編組站智能調度系統需求圖

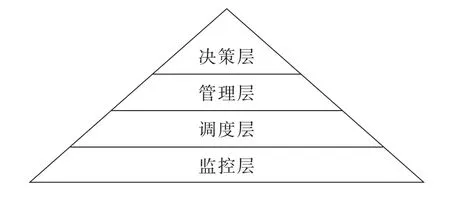

1.2 YIDS層次劃分 針對編組站各作業崗位和與編組站相關的其它路內用戶對編組站智能調度系統的要求,編組站YIDS按功能可分解為決策層、管理層、調度層和監控層4個層次(見圖2)。

圖2 編組站智能調度系統的功能層次

決策層主要指編組站調度指揮決策系統,根據編組站和路局調度所管理信息系統信息制定調度計劃與決策支持;管理層為編組站運輸管理信息系統,根據調度計劃組織運輸生產;調度層為運輸生產指揮系統,主要是依據作業計劃和實際情況形成調度命令,保持運輸生產的有效性并及時處理突發事件;監控層主要監控控制系統,使其處于正常工作狀態,保障信息處理的暢通,維護數據安全。

1.3 功能描述 編組站智能調度系統集成了目前編組站調度信息處理系統的所有功能,并擴展到適時與過程控制系統交換信息;繼續擴展到外層主要是生產過程執行系統,這樣有機的結合可使編組站能夠有效調整各種資源,使列車的“加工”效益最大化。

1.3.1 智能化的調度決策支持 采用優化決策、人工智能、專家系統等方法,提供站內調車機、線路與走行徑路等資源的合理分配與優化使用方案,實現站內車站班計劃、階段計劃、車流推算、調車計劃、本務機折返和調車機調動等計劃的自動編制;同時,隨著執行過程的自動反饋,動態優化調整各計劃以適應當前情形,從而真正實現調度決策指揮自動化[5]。

1.3.2 多層次及全方位的信息管理 多層次、全方位的信息包括車站技術作業信息、貨運作業信息、列車信息、本務機信息、車號信息、車輛與現車信息、調車機和調車作業信息管理。通過車站聯鎖系統和駝峰自動化系統,自動獲得車輛的動態跟蹤和作業實跡的透明記載,實現信息流與車流的同步。編組站YIDS的核心是數據整合、信息集成,除了列車、車輛、計劃、進路等數據外,信息平臺上還可以集成車號識別、燃軸、監測、環控、電源及圖像監視等數據,實現信息共享。

1.3.3 安全可靠的自動控制 采用智能優化技術以及先進的衛星遙控和信息通訊技術,對各種列車在編組站的到、解、集、編、發等作業過程自動控制和集中管理,完成作業計劃的自動編制[6]。包括編組站作業的智能控制,駝峰機車推送速度和溜放速度的智能控制,車輛溜放進路及到達、出發、調車作業進路的自動控制,實現調車作業的智能化。

1.3.4 響應及時的應急指揮 建立緊急事件信息庫,通過智能化分析,提供緊急事件處理方案的輔助決策支持,使用各種輸出功能進行資源的合理調配,避免發生事故,減少不必要的損失。

2 需求模型的建立

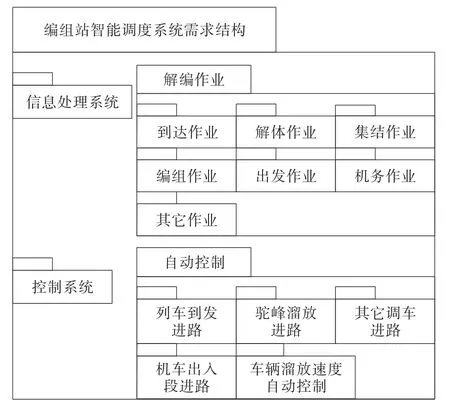

2.1 YIDS的需求結構 從編組站智能調度系統用戶的需要及各種希望中分析、抽象、綜合,提煉出用戶對系統的真正需求,并用規范的描述方法正確、全面地記錄成文檔,就成為需求模型。需求模型的建立是系統開發工程的基礎,是最重要的邏輯工程,在整個開發過程中是最難的。需求結構是按照系統目標、功能和需求的相關性,從總體上把系統的需求劃分為若干個需求包,由這些需求包相互關聯構成信息系統的需求結構。編組站智能調度系統的需求結構如圖3所示。

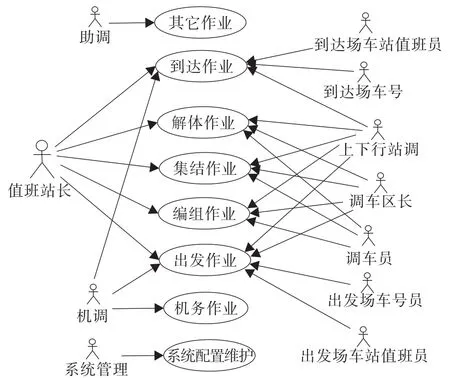

2.2 用例需求模型 需求模型的描述一般多用自然語言(或結構語言)加上圖形描述。目前“用例圖”是相對較好的描述方法,越來越多地被采用,逐漸成為一種規范化、標準化的描述方法。用戶需求是系統功能的主要來源,用例分析是進行功能分析的主要手段。在功能分析過程中,需要參考在業務分析中建立起來的組織功能模型,功能分析的結果可以用系統功能模型來描述。解編作業功能模塊是智能調度系統的核心模塊,以此為例對它的用例需求描述如圖4所示。

圖3 編組站智能調度系統需求結構

圖4 解編作業分解功能用例需求模型

橢圓表示的是“用例”,每個“用例”概括地表示了功能。每個用例還可進一步的描述,即對“用例”下一層的描述。小人型表示的是“角色”。用例的功能可由一組相互關聯的活動描述。即每個用例都可關聯相應的“活動圖”,在活動圖中對用例的活動進行詳細的描述。

3 YIDS專家系統結構

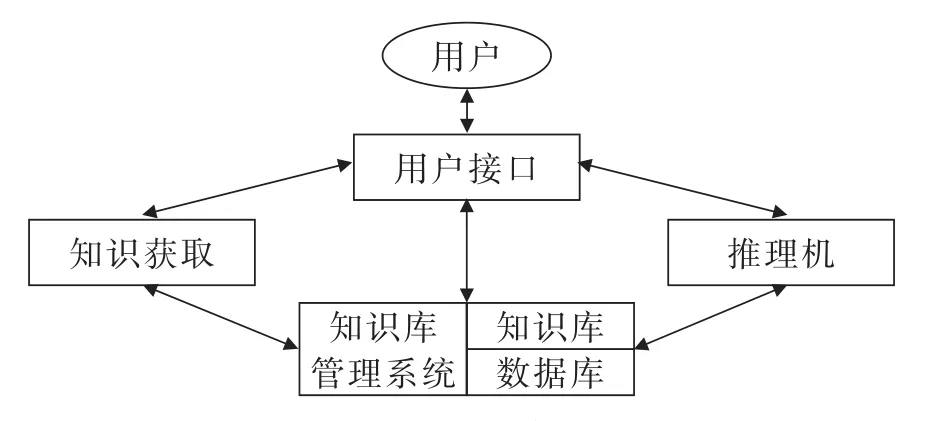

3.1 智能調度決策支持專家系統 將專家系統、人工智能技術與決策支持系統相結合,用于輔助支持調度決策,具有判斷、推理和學習等智能行為的人機交互集成系統。主要體現在:原理上基于知識;功能上具有判斷能力、推理能力和學習能力[1]。系統結構包括知識獲取設備、知識庫、數據庫、知識庫管理系統、推理機構及相應用戶接口如圖5所示。

圖5 專家系統結構

3.2 專家系統的知識庫 知識庫是專家系統的核心,其完善程度決定了整個專家系統的水平。知識庫主要用于存放編組站智能調度所需的規則、事實、模型等專家知識。它將專家經驗轉化成產生式規則并存儲于知識庫中,系統可以通過智能算法歸納出新的調度規則,并不斷擴充知識庫內容,使知識庫具有自學習能力。知識庫通過管理模塊與用戶接口連接,主要用于對知識條目的查詢、檢索、刪除、修改和擴充等操作。隨著專家系統的應用,用戶可能會發現系統的一些不足或缺陷,也將不斷地總結新的維護經驗,系統應為用戶提供接口,使用戶能夠將這些新知識方便地補充到知識庫中,并與原有知識保持一致性,從而使專家系統日臻完善。

3.3 專家系統的推理機制 推理機是一個知識運用模塊,針對不同的任務采用不同的推理機制。在編組站調度過程中,可能會有2個或多個事件在同一時間內發生,這就需要推理機對一系列并發事件同時進行推理活動組合,然后系統依據權重大小或先后順序取出執行,并從知識源中取出吻合事實的法則,供編組站決策者參考。在采用神經網絡與專家系統并行結構的智能決策支持系統中,專家系統與神經網絡可獨立進行推理,在專家系統沒有足夠的規則對所提出的問題進行推理的時候,或者獲取的編組站車場及現車信息不足以啟動專家系統進行推理的情況下,專家系統將此類問題與當前的狀態信息提交給神經網絡,由神經網絡進行推理。

4 結束語

編組站智能調度系統是一個結構關系復雜的系統,在對其規劃時,需要在進行充分調查的基礎上進行需求分析,進一步明確系統應具備的功能及目標。該系統的設計有助于編組站作業崗位的整合,保證系統規劃的有序性。編組站智能調度系統智能化的實現依賴于高效的算法和人工智能技術的引入,兩者相結合才能優化編組站的作業,實現信息資源的集成管理,這也是編組站現代化發展的方向。

[1]何世偉,宋瑞,譚立剛等.樞紐編組站智能調度系統的設計與實現[J].北方交通大學學報,2002,26(5):19-23.

[2]王明慧,趙強.編組站智能調度系統階段計劃優化模型及算法研究[J].鐵道學報,2005,27(6):1-9.

[3]朱濱,王武宏,沈中杰.基于專家系統的公交運營調度系統結構研究[J].交通科技與經濟,2005,32(6):59-61.

[4]鄧仲華.信息系統分析與設計[M].北京:科學出版社,2003.

[5]丁昆.研發中的編組站綜合集成自動化系統(CIPS)[J].鐵路通信信號工程技術,2005,2(6):3-6.

[6]賈利民,李平,張莉艷等.中國鐵路智能運輸系統的服務框架[J].中國鐵路,2003,12:41-44.