對類固醇糖尿病臨床特點的護理觀察

毛莉華 莊鵷 吳晞

(復旦大學附屬華山醫院內分泌科 上海 200040)

糖皮質激素繼發糖尿病(類固醇糖尿病)是目前臨床上最為常見的一種特殊類型糖尿病,系由于內源性腎上腺皮質類固醇分泌增多或使用外源性糖皮質激素所導致的繼發性糖尿病[1]。

糖皮質激素在臨床上被廣泛用于治療免疫系統、呼吸系統和造血系統疾病,特別是其具有的抗炎、抗休克作用更使之成為急、重癥醫學的重要用藥。不過,糖皮質激素對機體代謝有顯著影響,呈現出“雙刃劍”性質。

糖皮質激素導致糖耐量異常的機制有:刺激肝糖原異生;抑制外周組織對葡萄糖的攝取和利用;增加肝糖原合成;對胰升糖素、腎上腺素和生長激素的升糖效應有“允許”和“協同作用”[2]。這些機制會直接或間接地影響人體血糖水平的變化,故使用糖皮質激素治療患者的血糖水平容易受到藥物的影響而發生波動。但使用糖皮質激素治療患者的血糖水平波動與普通糖尿病患者不同。糖皮質激素治療一般為每日上午服用1 次,導致患者血糖水平受到藥物服用時間的影響而產生與普通糖尿病患者不同的波動變化。

本研究旨在通過對類固醇糖尿病患者的臨床血糖水平變化的護理觀察明確類固醇糖尿病與2 型糖尿病患者血糖水平變化的不同點,以期指導臨床護理干預的開展。

1 材料與方法

1.1 一般資料

選擇2009 年1 月至2010 年6 月間在我院皮膚科住院并因病情需要而使用大劑量糖皮質激素沖擊治療的116例藥疹患者作為類固醇糖尿病觀察組。入選患者的排除條件為既往無糖尿病及糖尿病家族史,無糖耐量異常及激素治療禁忌證,無嚴重心、腦血管疾病及肝、腎功能異常,無其它內分泌疾病及明顯高血壓。另外,選取同時期與之相匹配的116 例普通2 型糖尿病患者作為對照觀察組。

1.2 入選方法

入選前經過詢問病史、體格檢查和實驗室檢查,并簽署知情同意書。試驗前檢測血常規、尿常規、血壓、血脂、心電圖、肝功能、腎功能、電解質、血糖、尿糖并進行糖耐量試驗。肝功能、腎功能、電解質和血脂采用自動生化儀檢測;血糖采用羅氏公司的ACCU-CHEK Inform 血糖檢測系統連續測2 次,取平均值;血壓由專人用臺式水銀柱血壓計在患者靜息狀態下測定,取2 次測定的平均值;糖耐量試驗、靜脈血糖水平采用葡萄糖氧化酶法檢測。

在對類固醇糖尿病患者進行血糖控制治療5 d 后,采用美敦力皮下埋入式動態血糖水平監測系統(CGMS)進行連續72 h 的動態血糖水平監測,每3 分鐘記錄1 次測定值、全天共測定480 次:1)選擇上肢肱二頭肌與肱三頭肌間作為穿刺點,作常規皮膚消毒后將CGMS 探頭放置于持針器上,左手繃緊皮膚,利用注射器將探頭穿刺于皮膚下組織,用透明布固定、連接記錄器并調試;2)每日用羅氏公司的ACCU-CHEK Inform 血糖檢測系統測定4 次手指毛細血管血糖水平,把數值輸入CGMS 記錄器;3)囑患者記錄日志,包括每日進餐時間、進餐量、運動量及不適等;4)72 h 后取下CGMS,用信號提取器采集數據并輸入計算機,打印出血糖值及秩方圖,結合患者日志進行分析。對照觀察組患者同樣采用CGMS進行動態血糖水平監測并記錄結果。

監測患者的肝功能、腎功能、電解質和血壓。采用糖耐量試驗或根據靜脈血糖水平檢測結果診斷類固醇糖尿病,診斷標準參照1999 年世界衛生組織制定的糖尿病診斷標準。

1.3 治療和結果分析方法

對116 例被診斷為類固醇糖尿病患者進行綜合治療(控制飲食、合理運動和藥物治療),并對治療后的患者進行回顧性分析,繪制血糖水平變化曲線,與2 型糖尿病患者作對比。

1.4 血糖控制判斷標準

依據《中國糖尿病防治指南》標準判斷;血糖水平≤3.9 mmol/L 為低血糖癥。

1.5 統計學處理

采用SPSS l2.0 軟件進行統計學處理,數據用(均數±標準差)表示;類固醇糖尿病組和普通2 型糖尿病組間的差異用t 檢驗,以P<0.05 判定為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況

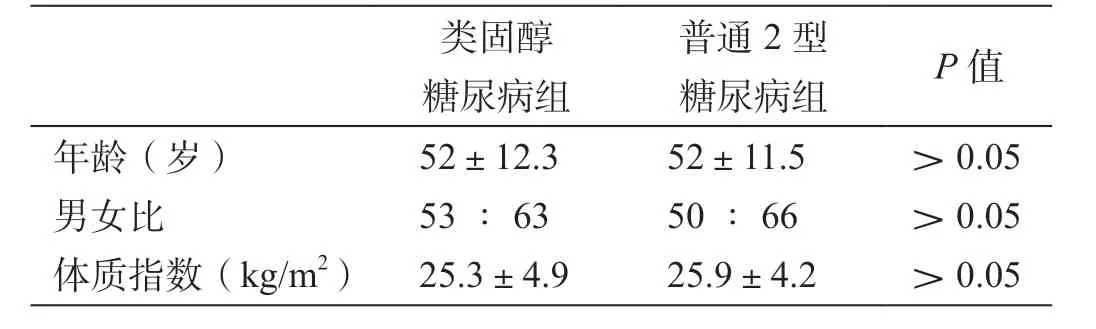

類固醇糖尿病組和普通2 型糖尿病組患者的一般情況比較詳見表1。

表1 兩組患者一般情況比較

2.2 各時間點血糖水平變化

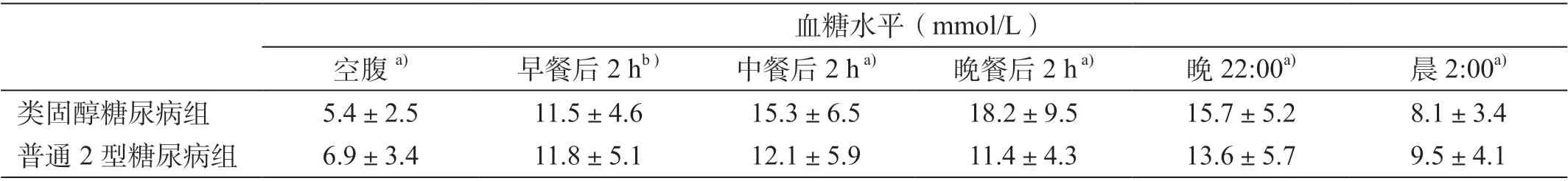

為便于觀察和比較,將類固醇糖尿病組患者的糖皮質激素用量統一換算為潑尼松(按潑尼松5 mg 相當于地塞米松0.75 mg、甲潑尼龍4 mg 計算)。這些患者每日使用的糖皮質激素劑量最小為30 mg、最大為200 mg,無論是口服還是靜脈給藥均采用每日早晨7:00 一次給藥。比較類固醇糖尿病組和普通2 型糖尿病組患者的空腹、三餐后2 h、晚22:00 和晨2:00 血糖水平,CGMS 監測顯示類固醇糖尿病患者與普通2 型糖尿病患者的全天血糖水平變化明顯不同:類固醇糖尿病患者主要為午餐以后的血糖水平升高為主,而空腹血糖水平則明顯低于普通2 型糖尿病患者,詳見表2。

2.3 動態血糖水平監測

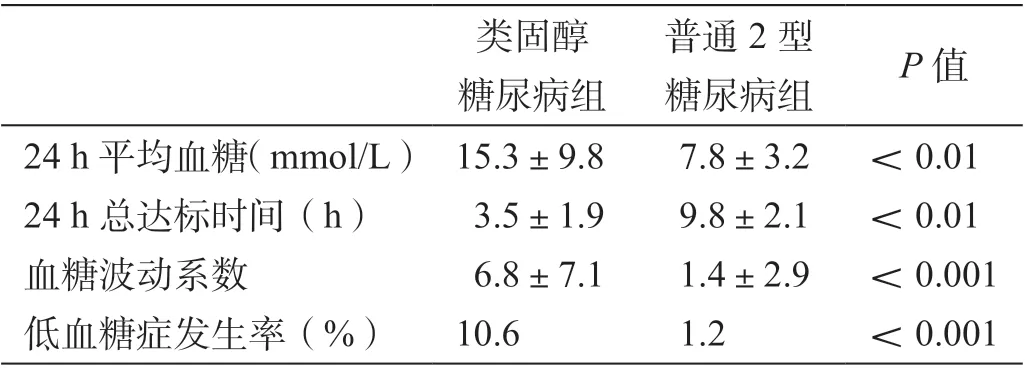

比較類固醇糖尿病組和普通2 型糖尿病組患者的CGMS 監測指標,結果顯示類固醇糖尿病患者的24 h 平均血糖水平、總達標時間、血糖水平波動系數和低血糖癥發生率均與普通2 型糖尿病患者顯著不同,詳見表3。

3 討論

眾所周知,糖皮質激素是經典的胰島素反調節激素,對糖代謝的作用主要源自其對胰島素降糖效應的拮抗。大劑量糖皮質激素可以抑制葡萄糖刺激胰島素釋放[3]。近年來的研究更進一步揭示,糖皮質激素對胰島功能還可能有損害作用[4]。

表2 兩組患者各時間點血糖水平比較

表3 兩組患者CGMS 監測指標比較

雖然類固醇糖尿病在發病方式和臨床表現方面與2型糖尿病有眾多相似處、治療用藥也基本相同,但其有自身的臨床特點,需注意并用來指導臨床用藥和護理觀察——

1)類固醇糖尿病系使用糖皮質激素引起,起病快,一般具有可逆性。從藥動學性質看,糖皮質激素的致高血糖作用多會于停藥48 h 后明顯減弱甚至消失。但也有部分患者停藥后無法恢復正常的,提示病情不可逆轉。

2)類固醇糖尿病的病情相對較輕或癥狀不典型,血糖值和尿糖值亦不成比例,在觀察中易被忽視。

3)糖皮質激素對胰島素的抵抗作用使得部分患者需使用較大劑量的胰島素方可有效控制血糖水平[5]。

本研究通過對類固醇糖尿病患者進行動態血糖水平監測發現,類固醇糖尿病患者血糖水平變化的臨床特點是血糖水平升高以午餐后至睡前為主,自21:00 開始下降,至凌晨3:00 ~7:00 最低(以潑尼松晨7:00 口服為例),而空腹血糖水平大多正常或僅呈輕微升高。相對于普通2 型糖尿病患者,類固醇糖尿病患者的24 h 血糖水平波動更大,且在常規綜合治療時往往血糖水平控制不佳。

根據研究結果不難看出,類固醇糖尿病患者的血糖水平控制若單純按照普通2 型糖尿病患者的治療標準治療很難達到理想效果。根據類固醇糖尿病的自身臨床特點,我們建議:1)對使用較大劑量糖皮質激素治療的患者應注意血糖水平監測,以免因血糖水平波動較大且癥狀不明顯而被忽略,導致低血糖癥等危險發生;2)降血糖藥物的使用應根據糖皮質激素的使用方法進行相應調整或在允許情況下將日劑量的糖皮質激素分次服用,以減小患者血糖水平的波動,方便降血糖藥物的使用和調整,更好地控制血糖水平;3)糖皮質激素治療結束或停用后仍應繼續監測血糖水平直至血糖水平恢復正常,以避免忽視部分患者可能發生的不可逆高血糖癥。

隨著糖皮質激素在臨床上的廣泛使用,其在發揮治療作用的同時也不可避免地會引起一些不良反應,其中血糖水平異常便是常見情況之一。類固醇糖尿病雖不如1 型和2 型糖尿病常見,但仍需引起臨床各科醫師及護理人員的關注,了解并掌握其血糖水平的變化特點。為避免漏診,注意餐前、餐后血糖水平并進行多點血糖水平監測對及時發現、及時干預和控制類固醇糖尿病具有重要意義。

[1] 劉超, 孫敏. 類固醇激素與糖尿病及其臨床問題[J]. 實用糖尿病雜志, 2006, 2(5): 5-7.

[2] 邢小燕, 李光偉. 類固醇糖尿病的臨床研究[J]. 國外醫學內分泌學分冊, 2003, 23(6): 361-363.

[3] Lundgren M, Buren J, Ruge T, et a1. Glucocorticoids downregulate glucose uptake capacity and insulin signaling proteins in mental bul not subcutaneous human adipocytes [J].J Clin Endocrinol Metal, 2004, 89(6): 2989-2997.

[4] Munir A, Newell-Price J. Management of diabetes mellitus in Cushing’s syndrome [J]. Neuroendocrinol, 2010, 92(Suppl 1):82-85.

[5] 沈艷玲, 董浩宇. 類固醇糖尿病臨床述評[J]. 長治醫學院學報, 2009, 23(4): 315-317.