基于TPB的顧客公民行為形成機制研究①

浙江工商大學工商管理學院 湯錦旦

傳統的顧客行為研究對顧客購買、顧客保持等顧客角色內行為較為關注,而往往忽視了品牌推薦、口碑傳播等購買行為之外的對服務企業有積極意義的顧客角色外行為。這些顧客角色外行為主要包括主動向他人推薦產品和服務、參與服務企業的活動、幫助服務企業管理其他顧客,以及顧客在服務過程中主動幫助服務人員,對服務失誤表示寬容等善意行為。這些行為有助于服務企業擴大知名度、降低成本,并提高服務質量和運營效率。顧客公民行為的提出,為上述積極的顧客角色外行為研究構建了一個整合的理論框架,揭示了各種行為之間的相關性和統一性,并對服務企業系統管理顧客角色外行為具有重要意義(Bettencourt,1997)。

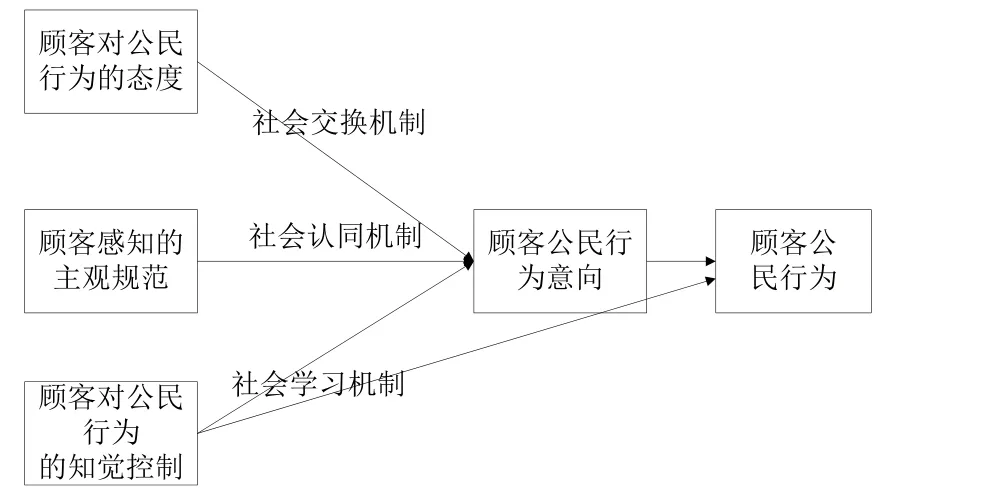

作為一個新興的研究領域,已有學者對顧客公民行為的研究主要涉及概念界定、維度劃分(Gruen,1995;Groth,2005)、影響因素(Yi,2008),顧客社會化和關系結合方式(謝禮珊,申文果,梁曉丹, 2008)等,而對顧客公民行為形成機制的研究則較為欠缺。本文擬以計劃行為理論(PTB)為主要分析工具,來深入分析顧客自身和環境等因素共同作用下,顧客從接受環境刺激信號到做出公民行為決策產生的深層機制。根據計劃行為理論,顧客做出公民行為決策主要受到三種因素的影響:即顧客對公民行為的態度、主觀規范和知覺行為控制。這三種因素相互作用(而不是疊加),共同決定了顧客公民行為的發生。與此同時,本文還綜合運用社會學習理論、社會交換理論和社會認同理論,來解釋顧客對公民行為的態度、主觀規范和知覺行為控制的形成機制。

1 顧客公民行為的界定

顧客公民行為的概念最早由Gruen(1995)引入,他認為顧客公民行為是有利于組織或具有建設性意義的并被組織所重視的顧客行為,但并非顧客角色本身所需要的或所要求的。目前,顧客公民行為已得到Gruen、謝禮珊、申文果、梁曉丹(2008)等國內外許多學者的關注和研究。雖然不同學者關于顧客公民行為的稱謂不同,但是其對顧客公民行為的概念描述基本相同,主要包括三個部分:①它是顧客自發的行為;②它不是服務生產或傳遞所必需的;③它會對組織產生積極影響。

2 態度對顧客公民行為意向的影響及其形成機制

2.1 態度對顧客公民行為意向的影響

態度會影響行為意向(Ajzen,Fishbein,1980),個體對于具體行為所持有的態度越好,則執行該行為的意向就越強,這一結論已經得到學術界的普遍認可。因而可以用顧客對于實施公民行為的態度可以用來預測顧客公民行為。然而,顧客對實施公民行為的態度不是獨立的,而是嵌套在包含多個其他態度的認知結構中。Fishbein和Ajzen(1997,1977)區分了對于行為的傾向態度和對標的物的傾向態度。在顧客公民行為中,前者是指顧客對于實施公民行為的態度,對顧客公民行為的發生有直接關系,而后者則指顧客包括顧客對于利他行為的態度、對企業的態度和對服務人員的態度等。

2.2 顧客公民行為態度形成的社會交換機制

社會交換理論(Blau,1964)是用來解釋社會行為有賴于相互強化而得以持續發展的一種社會心理學理論。基于社會交換理論的觀點,顧客對于公民行為的認知以及相關的情感都會影響動機的產生。

(1)認知維度。認知維度是從顧客認知的角度評估行為對其是否有利。顧客會評估其實施了公民行為以后是否能夠得到合理的回報。公平原則是社會交換理論中的一個重要原則。社會交換要基于公平原則,即付出要能夠得到回報。因此如果企業存在不公平,則社會交換亦即顧客公民行為不會發生。

(2)情感維度。社會交換理論認為,情感因素是社會交換的“觸發器”。顧客對企業或者服務人員的信任會使顧客的公民行為更容易發生,即情感的存在降低了社會交換發生的“閾值”。同時,情感關系的存在還提供了一種特殊的回報——內部報酬,即從關系本身所獲得的報酬。例如,如果顧客和服務人員關系很熟,那么他對服務人員的幫助行為本身就會使他感到愉快。

3 主觀規范對顧客公民行為意向的影響及其形成機制

3.1 主觀規范對顧客公民行為意向的影響

個體的行為決策會受到重要的個人或團體的影響,這種個體采取某項特定行為所感受到的社會壓力即主觀規范,包括個人規范、描述性規范和指令性規范。個人規范主要是指自我認同或者道德規范,描述性規范是指個體對于他人是否執行某種行為的感知;指令性規范是指對個體重要的他人認為個體應該執行或不執行某種行為。在顧客公民行為中,個人規范主要是指互惠規范,即當顧客從企業獲得超過其期望的利益時,就會產生回報的責任感,進而通過向他人推薦企業的產品和服務,提供反饋意見等方式使企業獲益。后兩種規范都是指群體規范,只有當顧客對企業產生認同感時,可以將顧客視為與企業相關的某一個群體,此時,群體規范就會影響個體的行為意向。(Terry ,Hogg, & White,1999)

3.2 顧客公民行為主觀規范中群體規范形成的社會認同機制

社會認同機制下,顧客主要是對于群體規范即企業的價值觀的認同而主動實施的公民行為,例如顧客的關系展示行為Bove、Pervan、Beatty和Shiu(2008)。社會認同理論是認為個體通過社會分類,對自己的群體產生認同(Tajfel & Turner,1985)。而Turner(1985)進一步提出了自我歸類理論(self-categorization theory),認為人們會自動地將事物分門別類,并在分類時會將自我也納入這一類別中,將符合內群體的特征將會賦予自我,這就是一個自我定型的過程。根據社會認同理論,顧客會對企業的品牌形象或行為產生認同感,將自己視為企業的成員,從而做出有利于企業的行為。例如,顧客會推薦親人或朋友購買王老吉飲料,因為他認為王老吉是一個“有社會責任”的企業。

4 知覺行為控制對顧客公民行為意向的影響及其形成機制

4.1 知覺行為控制對顧客公民行為意向的影響

顧客公民行為的知覺行為控制是指顧客對于其能夠實施公民行為的能力的信念,它反映的是個體對于促進阻礙執行顧客公民行為特定因素的感知。顧客對于公民行為知覺行為控制包括內部控制信念和外部知覺控制信念兩個維度,前者是指顧客對于完成公民行為的信心,后者與顧客對公民行為的控制相關。知覺行為控制不僅會影響顧客實施公民行為的意向,還會直接影響顧客公民行為的實施。例如,如果顧客不具備相關的知識,那他向企業提供的建議就會更少;在服務接觸中,當顧客對自己的能力不自信時,即使其有幫助他人的意愿,也不會實施。

4.2 顧客公民行為知覺控制形成的社會學習機制

知覺行為控制的概念和自我效能感的觀點非常類似,因此可以用Bandura(1977)的社會學習理論來分析。自我效能的形成主要受五種因素的影響,包括行為的成敗經驗、替代性經驗、言語勸說、情緒的喚起以及情境條件。行為的成敗經驗指經由操作所獲得的信息或直接經驗。如果顧客之前成功實施過公民行為,例如:顧客向企業提供好的建議,有效幫助了其余顧客等,則這些成功的經驗可以提高顧客自我效能感,使顧客對實施公民行為充滿信心;替代性經驗指個體能夠通過觀察他人的行為獲得關于自我可能性的認識;言語勸說包括他人的暗示、說服性告誡、建議、勸告以及自我規勸;情緒和生理狀態也影響自我效能的形成。最后,情景條件對自我效能的形成也有一定的影響。當個體進入一個陌生而易引起焦慮的情境中時,會降低自我效能的水平與強度。

5 顧客公民行為意向對于顧客公民行為的影響

行為意向反映個體執行某種特定行為的動機。顧客對于實施公民行為的意向越強,就表明顧客愿意付出更大的努力去實施公民行為,公民行為也越可能付諸實施。顧客公民行為意向受到顧客公民行為態度、顧客感知的主觀規范和顧客感知的公民行為控制三個因素影響,同時,顧客公民行為意向對于顧客公民行為的預測受到顧客感知的公民行為控制的制約。

6 顧客公民行為形成機制的TPB整合模型

綜合上述分析,可以構建一個整合模型來闡述實施公民行為的形成機制。顧客對于公民行為的態度、顧客對公民行為的主觀規范和顧客對公民行為的知覺行為控制這三種因素相互作用(而不是疊加),產生顧客公民行為意向,在顧客具有實施公民行為的自我效能感的基礎上,顧客公民行為意向決定了顧客公民行為的發生(參見圖1)。

圖1 顧客公民行為形成機制的TPB整合模型

7 結語

本文以計劃行為理論為分析工具,結合社會交換理論、社會認同理論和社會學習理論,闡述了顧客公民行為形成的內在機制。與以往的顧客口碑營銷管理、顧客參與管理等離散的顧客行為管理相比,顧客公民行為將所有顧客角色外的對企業有利的自發行為視為一個整體,因而有利于企業從更高的層次進行客戶關系管理。同時,本文所構建的顧客公民行為TPB模型,有利于企業認識顧客公民行為產生的內在邏輯,從而實施針對性的措施促進顧客公民行為。此外,由于本文只是提供了一個理論的顧客公民行為形成框架,后續的研究可以采用實驗研究或者實證研究方法對本文提出的理論框架進行進一步的檢驗。同時,發掘各影響因素與顧客公民行為的不同表現形式之間的深入聯系也是今后研究的一個重要內容。

[1]盧俊義,王永貴.顧客參與服務創新、顧客人力資本與知識轉移的關系研究. 商業經濟與管理[J].2010(3).

[2]謝禮珊,申文果,梁曉丹.顧客感知的服務公平性與顧客公民行為關系研究——基于網絡服務環境的實證調研[J].管理評論,2008(6).

[3]范鈞,孔靜偉.國外顧客公民行為研究[J].外國經濟與管理,2009(9).