從中國新聞獎評選結果看科技報道的走向

文/江道輝

隨著科學技術的發(fā)展、公眾科學素養(yǎng)的提升,科技傳播的重要性愈加凸顯。在文化體制改革的大背景下,與其他行業(yè)媒體相比,科技媒體尤其是科技平面媒體的發(fā)展,由于所處的市場空間實在太小導致競爭進一步升級。因而,研究市場規(guī)律,探索科技報道的正確走向成為科技媒體必須要面對的重要課題。

中國新聞獎是全國優(yōu)秀新聞作品的最高獎,每年評選一次,由中華全國新聞工作者協(xié)會主辦,自1991年至今已評選21屆,涌現(xiàn)出眾多的優(yōu)秀科技新聞作品。

2006年我國召開了新世紀第一次全國科技大會,正式提出建設創(chuàng)新型國家的戰(zhàn)略目標,國務院同時出臺了《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》。黨和國家的重大舉措,為科技新聞報道事業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。筆者擬選取從這一年開始的近六屆中國新聞獎中科技媒體的獲獎作品,對其進行分析并尋找規(guī)律,以期為科技媒體確立科技報道的走向提供一定的參考。

一、近六屆“中國新聞獎”科技類獲獎作品基本概況

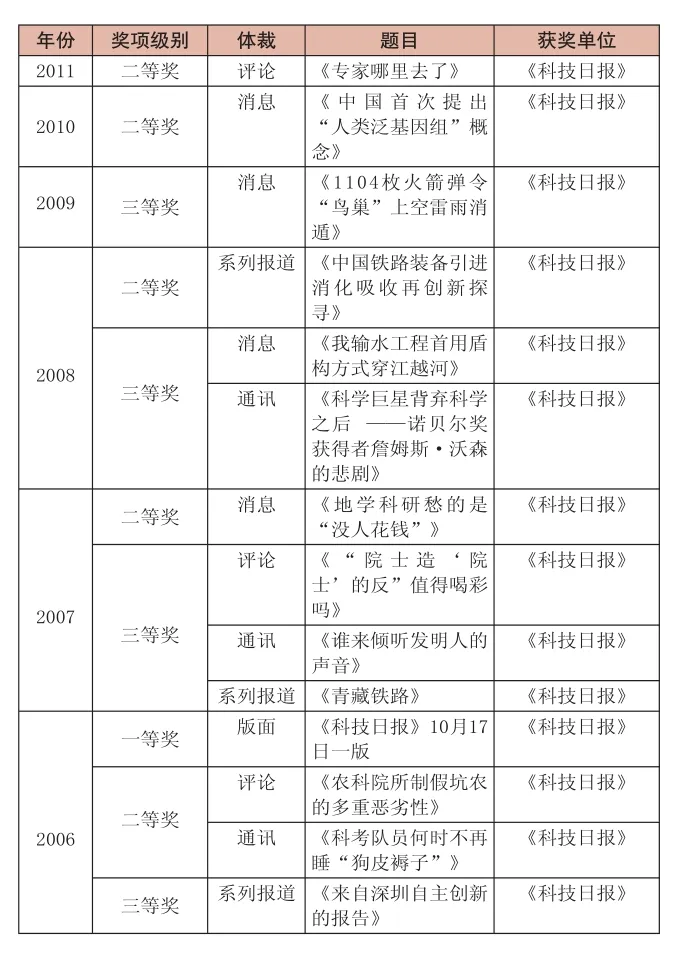

經(jīng)過對第16屆至第21屆“中國新聞獎”的獲獎作品進行篩選,既滿足科技報道,又滿足科技媒體刊播這兩項條件的并不多,共有14件,年平均2.33件。具體結果如下表:

2006年~2011年“中國新聞獎”科技類獲獎作品 一覽表

從以上統(tǒng)計結果可以看出,近六屆的中國新聞獎中,科技類媒體只有《科技日報》一家躋身其中,其他科技媒體難得一見。但這并不意味著其他科技媒體的報道水平不高,更多的原因應該在于評獎機制本身的一些局限,比如報獎名額的限制。一般來看,《科技日報》以外的科技媒體要取得報送中國新聞獎的資格具有比較大的難度,無論是地方還是行業(yè)的科技媒體,均需要從本地或行業(yè)報系統(tǒng)中脫穎而出,其難度可想而知。

二、科技類獲獎作品分析

從獲獎作品的體裁分析來看,版面1件,消息4件,評論3件,通訊及系列報道6件。如果不考慮版面這個類別,其他報道類型的獲獎數(shù)量差別不大,這從一個側(cè)面反映出內(nèi)容比形式更為重要。下面筆者將從獲獎作品的內(nèi)容角度出發(fā),進行一些規(guī)律性的總結。

獲獎的4條消息,涉及的內(nèi)容都是一些重大的科學工程問題,如北京2008年奧運會開幕式的氣象保障,天公不作美可能會影響整個開幕式的成敗,最后可以說是氣象保障工作成功讓天公作了美。公眾自然就很關心這背后的“隱情”,記者正是順應了這一需求,及時采寫了這條消息,既解疑釋惑,又傳播了科學。又如《地學科研愁的是“沒人花錢”》這條消息另辟蹊徑,沒有去炒作科技界為公眾詬病的爭項目、爭經(jīng)費等問題,而是拋出了愁的是“沒人花錢”的話題,揭示了條件艱苦的科研項目難以吸引人的問題,從另一個角度反映了科技界的浮躁,實際上也是一個科學精神的問題。

再看獲獎的3篇評論,評論代表的是媒體的聲音,因而評論目前受到了各家媒體的重視。作為中國科技界的“喉舌”,《科技日報》的評論不僅要著眼于科技領域本身,更要用大科技的理念去審視社會的熱點問題,發(fā)出本報的理性聲音。從獲獎的3篇評論來看,其所議論的都是社會熱點問題,但并沒有停留在議論本身,而是進一步引申出其背后的科學思想和方法,給人以啟示。

獲獎的通訊及系列報道既有關乎重大問題的長篇,也有關注科研人員生活的“小品”。值得注意的是《科學巨星背棄科學之后—諾貝爾獎獲得者詹姆斯·沃森的悲劇》,這篇文章更像一個述評,所涉及的話題實際是目前熱議的科學道德問題,雖然素材來源是國際而非國內(nèi),但依然獲獎,在中國新聞獎中還是不多的,可以用彌足珍貴來形容。

三、科技報道提高傳播力的路徑

獲獎既不是目的,也不是手段,但獲獎作品還是能夠基本反映出國家、社會、公眾對科技新聞報道的需求。通過對以上獲獎作品的分析,我們可以得到一些啟示,從而提高科技新聞的傳播力。

(一)堅持從科技角度看社會熱點。公眾對深奧晦澀的枯燥知識永遠不會感興趣,這和他們科學素養(yǎng)的高低并沒有多大關系,因為能否弄明白那些專業(yè)的術語,對公眾的生活不會產(chǎn)生多大影響。由此看來,要普及科學知識、傳播科學思想和科學方法,靠說教式的科技新聞報道是完不成任務的。筆者以為,科技類媒體應向其他媒體,包括都市媒體一樣學會追逐社會熱點,但這種追逐應該有更高的起點,那就是立足科技。這是科技媒體的根,是科技媒體區(qū)別于其他媒體的本質(zhì)特征。站在這個起點上,挖掘出社會熱點背后所隱藏的科技元素,既能吸引公眾的眼球,又能達到傳播科技的效果。

(二)了解和掌握普通公眾的科學需求。每個人都有好奇心,科學家應當是最具備好奇心的一個群體,因為正是緣于對某些未解問題的癡迷,才會產(chǎn)生純粹的研究沖動。普通的公眾也有好奇心,對很多事情也希望求得甚解,這種需求就是科技新聞報道的重要源泉。前文已經(jīng)述及,奧運開幕式的天氣保障,群眾都很關心,也都想了解是怎么保障成功的。順應公眾的這種需求,就不愁寫不出好的科技新聞作品。

(三)對科技界的熱點事件要敢于發(fā)聲和善于發(fā)聲。近年來,科技界的熱點事件不少,但似乎負面的內(nèi)容更多,如院士舉報院士、隔三差五的論文抄襲事件等。對于這些科技界內(nèi)部的紛爭,一個很有趣的現(xiàn)象是都市類媒體似乎更感興趣,而不少科技類媒體卻是“鴉雀無聲”。科技媒體對科技熱點事件發(fā)表評論態(tài)度審慎,是可以理解的,因為很多的問題,不是簡單的“非黑即白”,其背后有一些復雜因素,所以科技媒體自然就會表現(xiàn)得比較審慎。但如果一味審慎,久而久之,就會對科技媒體的公信力產(chǎn)生不良的影響。所以,面對熱點,不要回避,要在深思熟慮之后,發(fā)出科技媒體的權威聲音,這是提高科技媒體影響力的一條有效途徑。

(四)關心科技人員的“柴米油鹽”。打開目前的科技報紙、雜志,前沿科學、重大工程等占據(jù)了大量版面,但反映普通科技人員學習生活的報道卻少之又少。究其原因,可能是科技媒體認為這不是報道的重心。但反過來看,科技人員無疑是科技媒體最穩(wěn)定的讀者群之一,如果科技媒體不關心他們的生活,不能反映他們的訴求,那這個穩(wěn)定的讀者群又能維持多久呢?

總之,面對當今激烈的媒體競爭,科技媒體必須要放下身段,傾聽來自社會、來自公眾的聲音,切實提高科技新聞報道的傳播力,為建設創(chuàng)新型國家作出自己的貢獻。

[1]中華全國新聞工作者協(xié)會.中國新聞獎歷屆獲獎作品[EB/OL].http://www.xinhuanet.com/zgjx/zgxwj/ljzp.htm.