苦黃注射液與門冬氨酸鉀鎂治療病毒性肝炎的系統評價

吳逢波,占 美,黃 晶,唐 堯(四川大學華西醫院藥劑科,成都 610041)

病毒性肝炎是由多種肝炎病毒引起的,以肝臟炎癥和壞死病變為主的一組傳染病。臨床上以疲乏、食欲減退、肝腫大、肝功能異常為主要表現,部分病例會出現黃疸。苦黃注射液的主要成分包括苦參、大黃、茵陳、柴胡、大青葉5味中藥。藥方源于張仲景的《傷寒論》,具有退黃降酶、保肝護肝的作用,主治濕熱型黃疸,也用于黃疸病毒性肝炎。本研究采用系統評價的方法對苦黃注射液與門冬氨酸鉀鎂治療病毒性肝炎的療效及安全性進行評價,以為臨床用藥提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 試驗設計 隨機對照試驗(RCT),無論是否采用盲法均納入研究。

1.1.2 研究對象 病毒性肝炎患者。診斷標準包括1995年5月“北京第五次全國傳染病寄生蟲病學術會議”修訂的病毒性肝炎診斷標準;2000年(西安)“全國病毒性肝炎學術會議”修訂的診斷標準;“第十次全國病毒性肝炎學術會議”修訂的《病毒性肝炎防治方案》診斷標準及《中醫病證診斷療效標準》。

1.1.3 干預措施 治療組給予苦黃注射液治療;對照組給予門冬氨酸鉀鎂治療,2組均同時給予常規治療。

1.1.4 結局指標 總有效率和不良反應發生率。

1.2 文獻檢索

計算機檢索Cochrane圖書館(2011年第1期)、PubMed(1978-2011.5)、EMBase(1974-2011.5)、中國知網(CNKI)(1978-2011.5)、維普(VIP)(1989-2011.5)、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)(1978-2011.5)。中文檢索詞:“苦黃”、“肝炎”、“隨機”、“對照”;英文檢索詞:“Kuhuang”、“Viral hepatitis”、“randomized controlled trial”等。文獻檢索語種為中文和英文。

1.3 數據提取與質量評價

由2位研究者對文獻進行數據提取和質量評價,并采用交叉核對的方式,必要時聯系原文獻的作者確定試驗實施過程,如遇分歧通過討論解決或由第三者判定。文獻質量評價按照《Cochrane系統評價手冊》5.0.2版的文獻質量評價方法進行評價:①隨機方法是否正確;②是否做到分配隱藏;③是否實施盲法;④有無失訪和退出,如有失訪或退出,是否采用意向性分析(ITT)。根據《Cochrane系統評價員手冊》推薦的《偏倚風險評價工具》對納入研究產生偏移的風險進行評估。

1.4 統計學方法

采用Cochrane協作網提供的Rev Man 5.0軟件對研究數據進行Meta分析。對納入研究結果間的異質性采用χ2檢驗,若P≤0.1,則各研究結果間存在異質性,采用隨機效應模型;反之,則采用固定效應模型進行合并分析。連續性變量結果采用均數差(MD)表示效應量,非連續性變量結果采用比值比(OR)或危險比(RR)表示效應量,區間估計采用95%可信區間(CI)表示。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

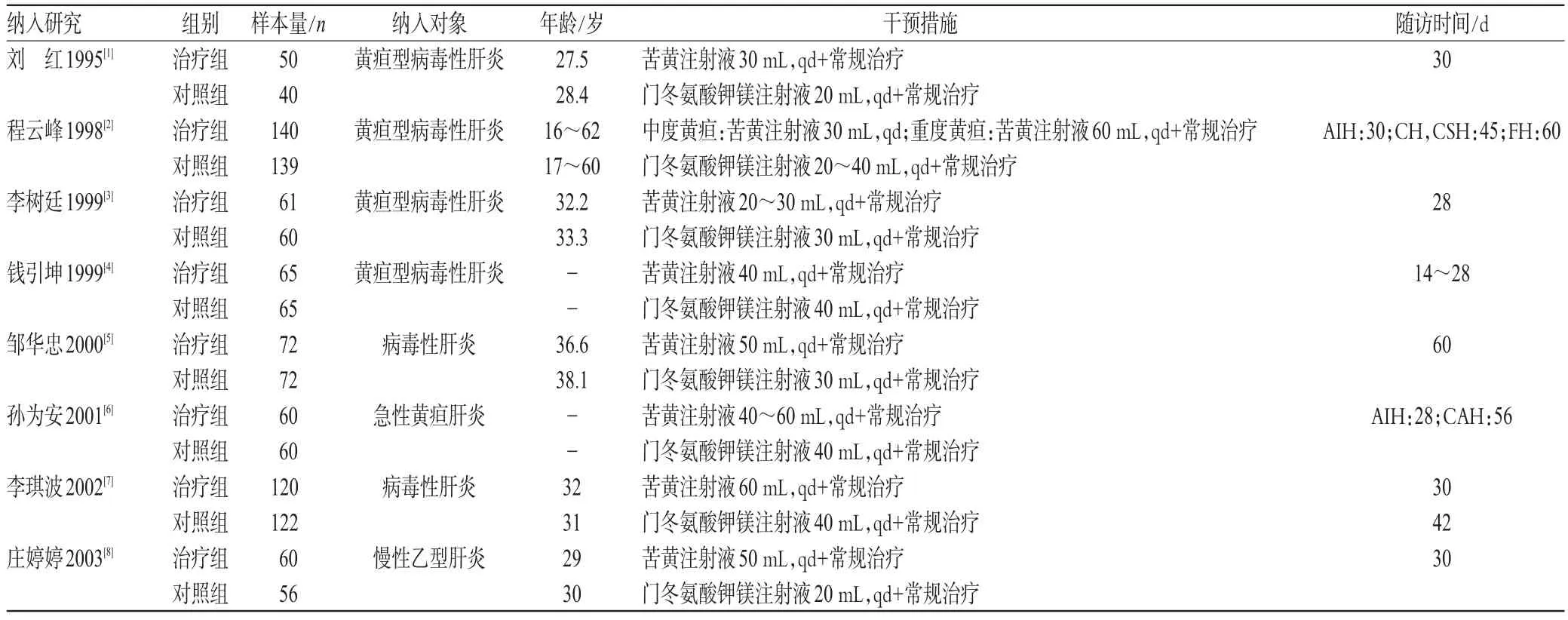

初檢出26篇文獻,通過閱讀文題、摘要及全文后,排除非RCT、動物實驗、綜述等,最后納入8項[1~8]符合納入標準的RCT。納入的所有試驗實施地點均為中國。納入研究的基本信息詳見表1。

表1 納入研究基本信息Tab 1 Basic information of studies included

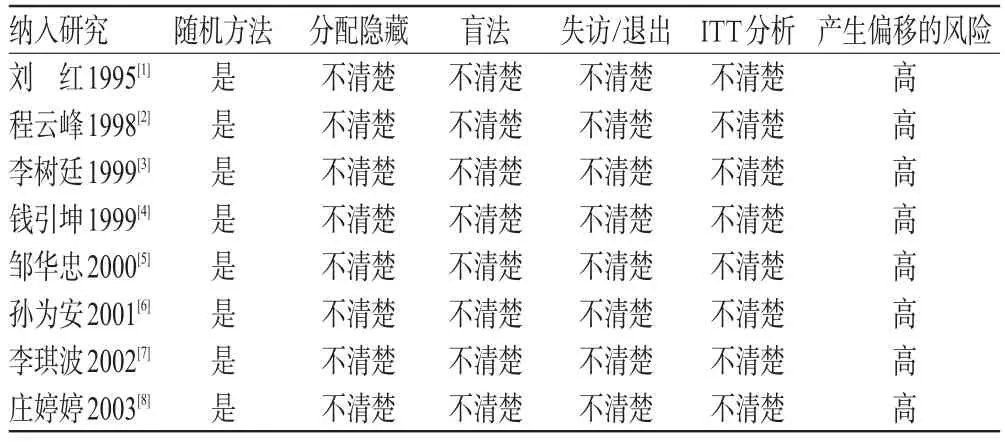

2.2 納入研究的方法學質量

納入的8項RCT均是平行設計的對照試驗,均自稱是“隨機”,但無一項研究詳細描述了其隨機方法,所有試驗均未描述分配隱藏的實施情況,均未描述是否采用了盲法,產生偏移的風險較高。納入研究方法學質量評價詳見表2。

表2 納入研究方法學質量評價Tab 2 Quality evaluation of studies included

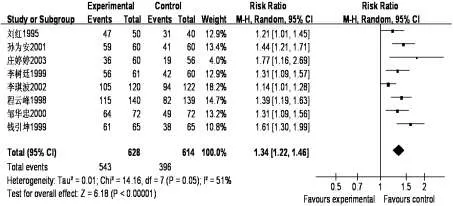

圖1 總有效率的Meta分析森林圖Fig 1 Forest plot of Meta-analysis of total effective rate

2.3 Meta分析結果

2.3.1 總有效率 納入的8項RCT[1~8]均報道了治療后的總有效率。各研究間存在異質性(P=0.05,I2=51%),故采用隨機效應模型進行合并分析,詳見圖1。Meta分析結果顯示,治療組治療病毒性肝炎患者的總有效率明顯優于對照組,2組比較差異有統計學意義[RR=1.34,95%CI(1.22,1.46),P<0.000 01],表明苦黃注射液治療病毒性肝炎效果較好。

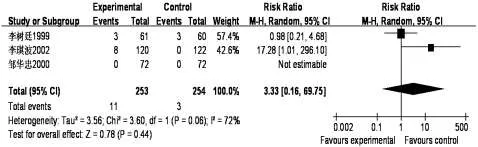

2.3.2 不良反應 納入研究中僅3項RCT[3,5,7]報道了治療過程中不良反應的發生情況。2項RCT在治療過程中2組均未見嚴重不良反應,所有不良反應均較輕微,患者可以耐受。各研究結果間存在異質性(P=0.06,I2=72%),故采用隨機效應模型進行合并效應量,詳見圖2。Meta分析結果顯示,治療組與對照組不良反應發生率比較,差異無統計學意義[RR=3.33,95%CI(0.16,69.75),P=0.44],表明兩藥治療病毒性肝炎安全性較好。

圖2 不良反應發生率的Meta分析森林圖Fig 2 Forest plot of Meta-analysis of adverse drug action

3 討論

本研究結果顯示,苦黃注射液治療病毒性肝炎的總有效明顯優于門冬酸鉀鎂。治療過程中,不良反應均較輕微,患者可以耐受,2組的不良反應發生率相似。

納入的研究在方法學質量方面存在局限性:(1)方法學質量:本次研究納入8項RCT發生偏移的風險均較高,存在的主要問題為:隨機方法不清,隱藏分配不詳,存在選擇性偏倚,所有試驗均未描述盲法和失訪/退出報道缺陷,存在實施性偏倚的高度可能性和損耗性偏倚的高度可能性;納入研究均為中文文獻且數量偏少,缺乏灰色文獻,可能會漏掉陰性結果的研究而產生發表偏倚。(2)本系統評價納入的RCT數量僅8篇,納入研究太少,各研究納入觀察對象數量太少,致使合并結果的證據強度太弱。(3)結局指標:各研究結局指標不盡相同,有些指標只在個別研究中報道。(4)研究對象:各試驗的納入標準不完全一致,研究患者病情可能存在較大差異。(5)干預措施:各試驗實施時間范圍較廣,從14天到60天不等,有些合并研究中的試驗的給藥劑量、治療時間不同,可能造成各研究間的臨床異質性;(6)不良反應:本系統評價納入研究的治療以及隨訪時間均不夠長,加上對于不良反應的報告不規范。因此,關于苦黃注射液的不良反應還不能得出確切的結論,尤其是作為中藥注射劑,其不良反應更應該受到臨床的高度重視。

綜上所述,在總有效率方面,苦黃注射液組明顯優于門冬酸鉀鎂組,2組比較差異具有統計學意義,而不良反應發生率方面2組相似。但由于納入研究的數量和質量上的限制,上述結論需謹慎對待,期待日后有更高質量的RCT加以驗證。

[1]劉 紅.中藥苦黃注射液治療急性黃疸型肝炎50例退黃觀察[J].深圳中西醫結合雜志,1995,5(4):33.

[2]程云峰.苦黃治療黃疸型病毒性肝炎療效觀察[J].實用中西醫結合雜志,1998,11(8):735.

[3]李樹廷,王成秀,王鐵軍.苦黃注射液治療慢性黃疸型病毒性肝炎療效觀察[J].濱州醫學院學報,1999,22(4):352.

[4]錢引坤,曹 磊.苦黃注射液治療黃疸型病毒性肝炎65例[J].中西醫結合肝病雜志,1999,9(3)55.

[5]鄒華忠,吳國祥,倪才珍,等.苦黃注射液治療重型黃疸肝炎72例[J].中草藥,2000,31(11):851.

[6]孫為安,沈慶雷.苦黃注射液治療急性黃疸型肝炎[J].實用中醫內科雜志,2001,15(2):31.

[7]李琪波.苦黃注射液治療高黃疸病毒性肝炎的療效分析[J].西北藥學雜志,2003,18(2):82.

[8]莊婷婷,俞曉芳,康素瓊.七寸金湯合苦黃注射液治療肝膽濕熱型黃疸62例[J].福建中醫學院學報,2003,13(5):9.