物聯網技術在城市軌道交通票務清分中的應用

王 炯 董曉婷

(上海申通地鐵集團有限公司技術中心 上海 201103)

1 研究背景

隨著我國國民經濟的飛速增長,國內城市軌道交通的建設也快速發展。作為軌道交通各系統中最基本、最重要的系統之一,自動售檢票系統(automatic fare collection,AFC)的票務清分涉及各投資受益方的切身利益,如何進行準確高效的收益清分歷來都是各方研究的重點。目前的清分算法普遍采用的是基于客流概率的模型,清算是根據乘客換乘概率來進行,這就不可避免地與乘客的實際乘坐線路有所差異。特別是新增線路后,乘客的乘車路線發生變化,清分模型需要適時調整,以保證清分的公平性。總的來說,即便是再接近實際的清分模型也是屬于模糊清分范疇,因為它不是基于乘客的真實乘車路線數據來完成清分。因此,找到一種能最大限度地真實反映乘客換乘路徑的清分方法,將具有非常重要的意義。

隨著科學技術的發展,物聯網技術已日趨成熟,并在各行各業中得到了一定的應用,特別是超高頻射頻識別技術的出現,給軌道交通AFC系統的精確清分帶來了可能。下面就分析物聯網技術的基本特點,結合目前軌道交通的清分原理,提出一種使用超高頻識別技術實現精確清分的方案。

2 技術狀況

2.1 物聯網技術

物聯網是智能感知、識別技術與普適計算在網絡的融合應用,被稱為是繼計算機、互聯網之后世界信息產業發展的第三次浪潮。物聯網的核心和基礎仍然是互聯網,是在互聯網基礎之上延伸和擴展的一種網絡,其用戶端延伸和擴展到了任何物品之間,從而進行信息交換和通信。

2.2 射頻識別技術

物聯網的關鍵技術之一便是射頻識別技術(radio frequency ID entification,RFID)。這是一種非接觸式的自動識別技術,它通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據,識別工作無需人工干預,可工作于各種惡劣環境。RFID按應用頻率的不同,分為低頻(low frequency,LF)、高頻(high frequency,HF)、超高頻(ultra high frequency,UHF)、微波(micro wave,MW),相對應的代表性頻率分別為低頻135 kHz以下、高頻13.56 MHz、超高頻860~960 MHz等。

RFID技術的基本工作原理并不復雜:標簽進入磁場后,接收解讀器發出的射頻信號,憑借感應電流所獲得的能量,發送存儲在芯片中的產品信息,或者主動發送某一頻率的信號;在解讀器讀取信息并解碼后,送至中央信息系統進行有關的數據處理。

3 精確清分

通過在車站內安裝無線識別器,對軌道交通車票的芯片進行改造,并建立一套完善的數據傳輸機制,從而動態識別乘客的車票,實時收集客流情況。

3.1 車票改造

現有AFC系統采用的車票介質全部基于高頻射頻標簽(HF RFID)技術,因受讀寫距離的限制,僅能在乘客進出站時進行有效性檢查。由于超高頻射頻標簽(UHF RFID)的有效讀寫距離最長可達10 m,故采用這種技術的車票可以實現遠距離的信息交互。

僅基于UHF RFID技術的車票是無法在AFC系統中獨立應用的,因為AFC系統需要在乘客進出站時對車票進行必要的處理,但這必須在乘客有明確的進出站行為后才能進行。可是,UHF RFID車票的有效讀寫距離無法固定且無法精確定位,在檢票機處理車票時,可能會有多張車票出現在讀寫范圍內,而讀寫器無法正確處理。

為了解決上述問題,可使用雙頻卡。雙頻卡是包含了HF RFID和UHF RFID的智能卡,它同時具有兩種RFID的技術特性,而且可以獨立在各自頻段下工作,互不干擾。雙頻卡的HF部分用在自動售票機售票和閘機進出站檢票的處理上,其使用操作與現有的AFC系統沒有區別;UHF車票需要通過特定的讀卡器將車票標簽的信息閱讀出來,并進行相應的處理,從而生成所持車票乘客的實際乘車路徑。

3.2 數據采集

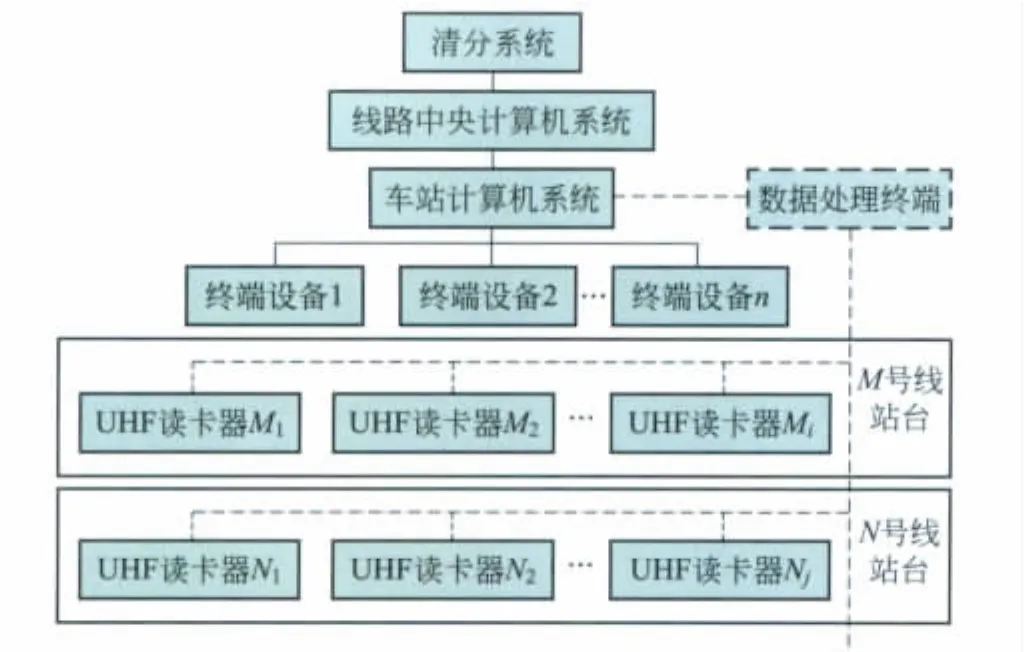

如圖1所示,在現有的上海軌道交通AFC網絡體系中,在換乘車站增設一套換乘數據采集系統,該系統由數據處理終端和UHF讀卡器組成。

圖1 改進的上海軌道交通AFC網絡架構

我國現行國家標準GB 50157—2003《地鐵設計規范》第8.3.16款規定,島式站臺的最小寬度應不小于8 m,側式站臺的最小寬度應不小于3.5 m;地下車站站臺高度不應小于3 m,地面及高架車站站臺高度不應小于2.5 m。UHF射頻標簽可被正確識別的最大距離為10 m,為保證探測的準確性,布設UHF讀卡器時需要根據站臺的實際寬度進行細化設計,當讀卡器的探測范圍存在盲區時,需在垂直或平行于軌道的方向上增設讀卡器的數量。需要指出的是,對于同站臺的換乘線路(如上海軌道交通3、4號線的寶山路站-虹橋路區段),本方案無法進行精確清分,仍需使用傳統的概率模型,進行依據經驗的模糊清分。

UHF讀卡器按照一定的時間間隔,掃描探測范圍內的卡片,并實時向數據終端傳送。數據終端實時收集UHF讀卡器上傳的卡信息,并按照一定的規則,生成換乘路徑數據報文,向車站計算機傳送。

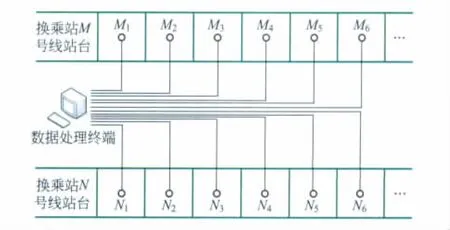

如圖2所示,分別在換乘站的M號線和N號線的站臺頂端,布設 UFH 讀卡器 M1,…,Mi和 N1,…,Nj,用于識別乘客所持的車票序列號,同時在車站配置一臺數據處理終端,采集RFID識別器向終端傳輸的車票序列號與識別時間。識別器以一定的時間周期ΔT掃描探測區域內的車票,規定:

1)在時間間隔T1(可取列車運行間隔,T1>ΔT)內,同一張車票只允許被同一識別器Mi識別一次,若有重復識別,則后臺終端取最先被識別到的時間作為識別時間。

2)在時間間隔T2(可取乘客行走一定距離所需的時間)內,同一線路的站臺若有不同探測區域的識別器上傳了相同的車票序列號,則取最先被識別到的時刻作為被識別時間。

圖2 車站站臺層的車票數據收集系統

按照以上兩條原則,記車票A在M號線站臺的識別時間為TM,在N號線站臺的識別時間為TN。若TM<TN,說明該車票從線路M下車,換乘線路N上車;反之,說明該車票從線路N下車,換乘線路M上車。經過上述處理,最終生成一條數據記錄,包含車票序列號、車票類型、車站代碼、下車時間、下車線路、換乘時間、換乘線路。

3.3 收益清分

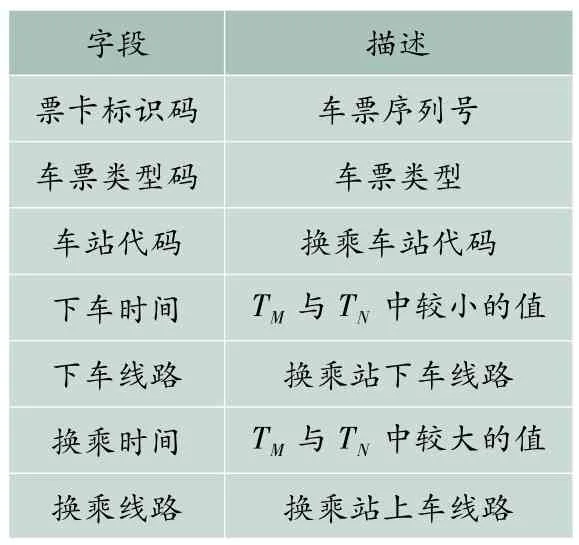

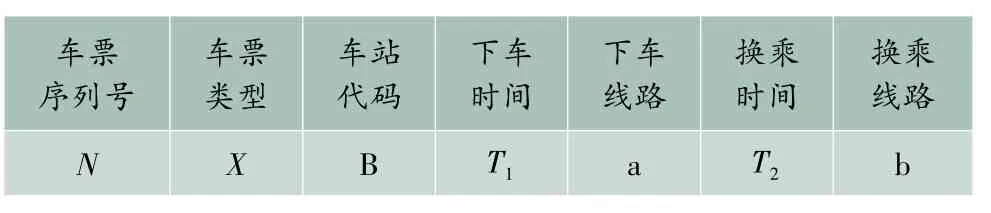

使用目前上海AFC接口規范中的報文格式,可按表1定義新的換乘路徑報文類型。

該數據可利用AFC系統內部網絡,經車站計算機系統、線路中央計算機系統,實時傳輸至清分系統;運營結束后,清分系統根據采集到的換乘數據,結合車票在進出站檢票機上生成的交易數據,進行收益清分。

表1 換乘路徑數據請求報文格式

例如,軌道交通線網如圖3所示,有一張車票類型為X的票。在對應的進站交易和出站交易記錄中,可查到車票標識碼N、進站車站A、出站車站D、進站時間TA,出站時間TD,交易金額為F。從換乘路徑數據中查到,車票標識碼為N的票卡,有兩條換乘路徑數據(見表2~表3)。

圖3 清分算法舉例

表2 換乘路徑數據(記錄1)

表3 換乘路徑數據(記錄2)

若滿足TA<T1<T2<T3<T4<TD,則認為該記錄合法,判斷換乘路徑為

再搜索線網圖,分別計算La、Lb、Lc這3條路徑的里程數或車站數(具體規則另行討論),比例記為m:n:o,則3條線該次乘車費用的清分分別為

4 總結展望

本文介紹了引入UHF RFID技術來實現軌道交通AFC系統精確清分的一種方案。該技術雖然并未用于軌道交通,但在部分管理系統中有一定的應用。例如,在景觀園區,一張雙頻卡同時實現客流的實時監測與園區的出入控制,因此,如能對此技術進行充分研究與實際驗證,將在實現精確清分方面有相當廣闊的應用前景。同時,需要指出的是,該方案在很大程度上依賴雙頻車票和與之對應讀寫器的讀寫性能與可靠性,對產品的技術條件有很高的要求。此外,對于同站臺換乘的線路,本清分方案存在一定的缺陷,仍需依靠傳統的概率模型完成票務清分。

綜上所述,使用超高頻射頻識別技術,并與已有的高頻識別卡進行雙頻整合,是一種精確清分的新思路,有著非常廣泛的發展前景。

[1]王綜,吳婷.超高頻射頻標簽技術在AFC清分中心系統的應用研究[J].軌道交通,2009(12):49.

[2]趙時旻.軌道交通自動售檢票系統[M].上海:同濟大學出版社,2007:98-99.

[3]楊震.物聯網發展研究[J].南京郵電大學學報:社會科學版,2010,12(2):1-3.

[4]談熙.超高頻射頻識別讀寫器芯片關鍵技術的研究與實現[D].上海:復旦大學,2008.

[5]GB 50157—2003地鐵設計規范[S]..北京:中國計劃出版社,2003:62-63.

[6]趙斌,張紅雨.RFID技術的應用及發展[J].電子設計工程,2010,18(10):123-124.

[7]王曉華,周曉光,孫百生.超高頻射頻識別讀寫器設計[J].電子測量技術,2007,30(2):158-159.

[8]王堯.物聯網及其關鍵技術[J].軟件導刊,2010,9(10):147-148.