2013年將發射首顆采用“阿爾法平臺”的衛星

劉 悅(北京空間科技信息研究所)

歐洲首顆采用新型衛星平臺—“阿爾法平臺”(Alphabus)的“阿爾法衛星”(Alphasat)計劃于2013年第一季度發射。“阿爾法平臺”是新一代超大型衛星平臺,由歐洲航天局(ESA)、阿斯特留姆公司(Astrium)和泰雷茲-阿萊尼亞宇航公司(Thales Alenia Space)共同研制。

2000年左右,ESA與法國國家空間研究中心(CNES)開始進行“阿爾法平臺”項目的論證工作,提出了研制具有12~25kW有效載荷功率的衛星平臺技術目標。在ESA部長級委員會的決策及“通信系統先進研究”(ARTES)計劃的框架下,于2001年確定了該衛星平臺的研制計劃。與此同時,兩家制造商也聯合啟動了“阿爾法平臺”的初步研究。隨后,在ESA主持下,多方共同參與到衛星平臺的研制計劃中。2005年6月20日,“阿爾法平臺”產品線研制合同在巴黎正式簽訂。

1 “阿爾法衛星”

“阿爾法衛星”由國際移動衛星公司(INMARSAT)運營。衛星的發射質量為6500kg,整星功率為12kW,設計壽命15年。在投入商業運行后,能夠為現有的國際移動衛星-4(Inmarsat-4)寬帶全球區域網(BGAN)業務提供容量備份和擴展。寬帶全球區域網是一種新型的高速寬帶移動通信業務,能以最高492kbit/s的數據通信速率,為海事、航空、陸地移動用戶提供國際互聯網接入、企業內部網的內容及解決方案、視頻會議、傳真、電子郵件、電話和局域網接入業務。

2 超大型衛星平臺

“阿爾法平臺”的首要研制目標是確保歐洲能夠制造有效載荷功率在12kW以上的超大型通信衛星。這是因為歐洲星-3000(Eurostar-3000)和空間客車-4000(Spacebus-4000)衛星平臺僅能提供12kW以下功率。而在“阿爾法平臺”的正常能力范圍內,能夠承載12~18kW、質量為1500kg的有效載荷。

“阿爾法平臺”設計的有效載荷能力可支持190臺轉發器,傳輸1000個以上電視頻道和超過20萬個話音頻道;可安裝多達12部天線,并容納11m以上大型可展開天線;可與阿里安-5火箭的5m直徑整流罩以及質子號火箭的4m整流罩兼容。此外,“阿爾法平臺”還進行了擴展能力的設計,大大提高了衛星平臺的性能指標:能夠為有效載荷提供最多22kW的功率;散熱能力達到19kW(基本型為11.5kW);有效載荷質量達到2000kg;轉發器數量達到230臺。

結構分系統

“阿爾法平臺”采用中央承力筒(直徑1666mm)加碳纖維和鋁合金蜂窩壁板結構的模塊化設計,分為3個艙段:服務艙、轉發器艙和天線艙。服務艙的中央承力筒可裝載2個3500~4200kg推進劑的貯箱,承力筒提供與運載火箭的包帶接口,最大可承載8600kg的發射質量。

“阿爾法衛星”的主要參數

熱控分系統

在熱控設計方面,該衛星平臺可提供服務艙和轉發器艙的物理和熱隔離,使得服務艙對于不同任務有很好的適應性。服務艙利用三維熱管網絡將東西和南北板連通起來。三維熱管網絡安裝在南北板和轉發器艙的內表面。如果需要,未來還可以考慮安裝4.5m2可展開式熱輻射板。

“阿爾法平臺”服務艙結構

推進分系統

“阿爾法平臺”的整個推進分系統采用模塊化設計,主要的模塊包括壓力控制裝配、推進劑隔離裝配和推進模塊。化學推進系統使用氦氣增壓系統(2×150L)和雙組元推進劑(一甲基肼和四氧化二氮),推進劑貯箱容量為3500~4200kg,還包括16個推力器和1 臺500N遠地點發動機。電推進技術是衛星平臺最關鍵的技術之一,采用霍爾效應等離子推力器,推力小于200mN,比沖大于2200s,主要用于位置保持和軌道修正。

供配電分系統

“阿爾法平臺”的太陽電池翼繼承了歐洲星-3000衛星平臺的設計,采用了目前最大的太陽電池基板,表面貼裝了三結砷化鎵電池片,如果需要,還能夠進行二次展開,減少對電推進和化學推進南北位置保持的影響。

姿態確定和控制分系統

“阿爾法平臺”控制分系統繼承了空間客車-4000的零動量控制系統,包括4個反作用輪、星敏感器、高精度星上軌道預報器和星載時鐘,另外還帶有1個陀螺儀和1個粗太陽敏感器。開發了角動量為18N·m·s、25N·m·s和50N·m·s等不同型號的反作用輪。

數據處理分系統

“阿爾法平臺”的數據處理分系統由星上計算機、衛星管理單元(SMU)、數據總線網絡(DBN)和平臺接口單元(PFDIU)組成,直接繼承自空間客車-4000衛星平臺。該衛星平臺接口單元采用模塊化設計,可根據衛星平臺需求進行擴展,并嵌入了電推進機構控制、化學推進硬件控制、加熱器線路、火工品線路和最多8個2軸天線指向機構控制器。它采用1553和星上數據處理(OBDH)/RS485數據總線。

天線分系統

打造“阿爾法平臺”

“阿爾法平臺”最多可以安裝12副天線,它包括:10副可展開收攏天線,或8副具有空間重新定向能力的天線,或8副具有星上閉環控制的高指向精度天線。“阿爾法平臺”還可以同時容納2副直徑為3.5m的天線和4副直徑為2m的天線。

3 技術驗證有效載荷

除了搭載國際移動衛星公司的商業通信有效載荷外,“阿爾法衛星”還將攜帶多種技術驗證有效載荷,包括激光通信、Q/V頻段通信和新型星跟蹤器等。

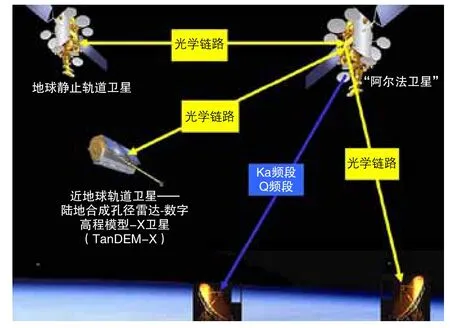

激光通信試驗有效載荷

其激光通信終端(LCT)由德國航空航天研究院(DLR)研制,是在“X頻段陸地合成孔徑雷達”(TerraSAR-X)衛星激光通信終端的基礎上進一步開發的。該項試驗將測試2Gbit/s低軌-靜止軌道激光鏈路的性能,包括地球靜止軌道雙向光學鏈路、地球靜止軌道-低軌光學鏈路和地球靜止軌道-地面光學鏈路等。

Q/V頻段通信試驗有效載荷

這項試驗由意大利航天局(ASI)發起,2個試驗性Q/V頻段通信有效載荷由泰雷茲-阿萊尼亞公司和空間工程公司研制,旨在評估Q/V頻段在未來商業應用中的性能。計劃開展Ka頻段(19.704GHz)和Q頻段(39.402GHz)信標測量。通信試驗的主要目標是研究自適應編碼和調制(ACM)技術,并利用DVB-S2調制解調器進行雨衰減輕試驗。應用自適應編碼和調制技術、雨衰減輕技術有望實現具有成本效益的Q/V頻段通信,用于后續Q/V頻段的商業開發。

新型星跟蹤器試驗有效載荷

這項試驗的目標是驗證基于主動像素敏感器(APS)技術的星跟蹤器的在軌性能和壽命,完成這一新型星跟蹤器的測試,以用于其他航天器。該載荷由德國基納光電子(Jena-Optronik)公司研制,用于驗證發射生存能力、正常條件下的自主和輔助運行、捕獲概率和捕獲時間、視場中無星體時的運行情況、輻射和主發動機點火對跟蹤的影響、壽命,以及通過遙測遙控接口在軌變更軟件、修改敏感器運行和校準參數的能力等。

吊裝中的“阿爾法衛星”

激光通信試驗

“阿爾法平臺”的研制將大大增強歐洲通信衛星的技術能力。ESA與商業運營商簽署了首發星購買合同,使得“阿爾法平臺”有機會開展飛行驗證和在軌檢驗,對衛星平臺的研制起到了促進作用,是歐洲公私伙伴關系的創新性探索。同時,衛星搭載的4項技術驗證項目,為新技術試驗提供了機會。