蒙古前巴音盆地上白堊系沉積特征及富水性分析

尚金淼,劉大金,王建國

(華北有色工程勘察院有限公司,石家莊050021)

0 引言

在一些干旱——半干旱地區(qū),尤其是蒙古國地區(qū)內陸湖盆水源地勘探及研究中,多以研究勘探區(qū)的匯水面積、地層結構及含水層的分布和地下水三大系統(tǒng)(補給、徑流和排泄)為主,雖然這是非常正確和必須的,但是,針對內陸湖盆勘探目的地層的形成,尤其是由地形地貌、入盆河流(或溝谷)和湖水水位變化等共同構成的沉積環(huán)境對地層形成的特點的研究不多。

水源地勘探,尤其是礦山水源地的勘探,往往考慮到經濟效益,多優(yōu)先選在距礦山較近的范圍,即小型湖盆沉積或湖盆近山邊緣區(qū)。比如蒙古蘇赫巴托爾省圖木爾廷-敖包鋅礦和前巴音鉬礦水源地勘探即是如此。通過對前巴音盆地上白堊系地層沉積特征及水文地質意義的研究認為,蒙古國山間盆地多為斷陷湖盆沉積,沉積地層受河流(溝谷)規(guī)模和湖水位共同控制,一般各種沉積相地層發(fā)育規(guī)模小,相帶窄。沖洪積物物源近,砂體分選性差,顆粒成熟度低,常含大量粗顆粒的礫卵石和細顆粒的黏性土,含水層呈多層結構,單層厚度往往比較薄,連續(xù)延伸范圍也相對較小,從而決定了地下水上游及基巖風化裂隙水補給,短途運移和就近排泄的水文地質特征。

1 地質水文概況

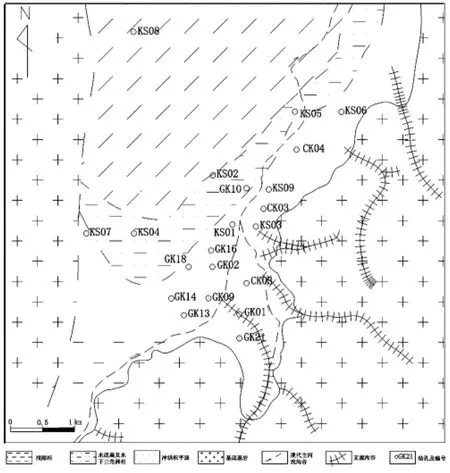

蒙古前巴音斷陷盆地位于蒙古國蘇赫巴托爾省東南額爾敦查干縣境內,東南部為努庫特達班復式背斜北西翼,印支-燕山期花崗巖等侵入體沿北東向廣泛侵入。斷陷盆地呈北東向展布,北部與蒙古東方省塔木察格盆地(塔南盆地)相連(圖1)。地處干旱—半干旱氣候區(qū),多年平均降水量241.8 mm,蒸發(fā)量為1 032.2 mm。地勢南部、東部高,北部、西部低,最高海拔1 200 m,最低750 m。溝谷自南向北沿盆地中部穿過,無常年水流,只在上游偶有表流出露,匯水面積3 204 km2。盆地邊沿及底部主要為三疊~侏羅紀花崗巖基底,東北部為下白堊紀英安巖、安山巖。盆地內沉積白堊系,在300 m深度內主要為上白堊統(tǒng)泥巖、砂巖及砂礫巖,上部覆蓋新近系上新統(tǒng)褐紅色黏土,由于第四紀的沖刷和剝蝕,盆地中部多不復存在,只在近坡麓地帶殘存,厚度一般10~50 m。

2 上白堊紀地層沉積特征

在盆地內主要沉積白堊紀地層,深度300 m內為上白堊系,主要為湖相及湖盆邊緣近源陸相沉積。上白堊系沉積層序經歷了從低水位體系域→湖侵體系域→水退體系域,受構造和古地形等沉積環(huán)境影響,分別沉積了辮狀河、沖積扇、湖底扇和各種小型三角洲以及濱淺湖的各種沉積相地層[2],并決定了含水砂體的規(guī)模、透水性以及盆地系統(tǒng)地下水補給、徑流和排泄特征。

2.1 低水位體系域沉積特征

低水位體系域沉積給湖盆面積相對較小,主要發(fā)育洪沖積平原,包括河流沉積、河道間以及盆底扇、扇三角洲等。其特征是:河流沉積以河道堆積為主,巖性為淺灰—雜色半松散的砂礫卵石,棱角狀—次棱角狀,少量為次圓形,分選性差。主要局限于辯狀河及沖積扇分支河道,透水性強。河道間為黃褐色—雜色含礫卵石的砂質泥巖,泥質砂巖為主,成分比較混雜,常含有鉄錳質結核,透水性差;盆底扇、扇三角洲以淺灰—灰色各種半松散砂巖,普遍含泥質較高,固結程度相對較好,透水性較差。該層段埋藏深度210 m以下,砂巖含水層埋深一般>260 m,固結程度一般較好,地下水補給條件差,徑流緩慢,供水意義不大(圖2)。

圖2 低水位期沉積相分布模式圖

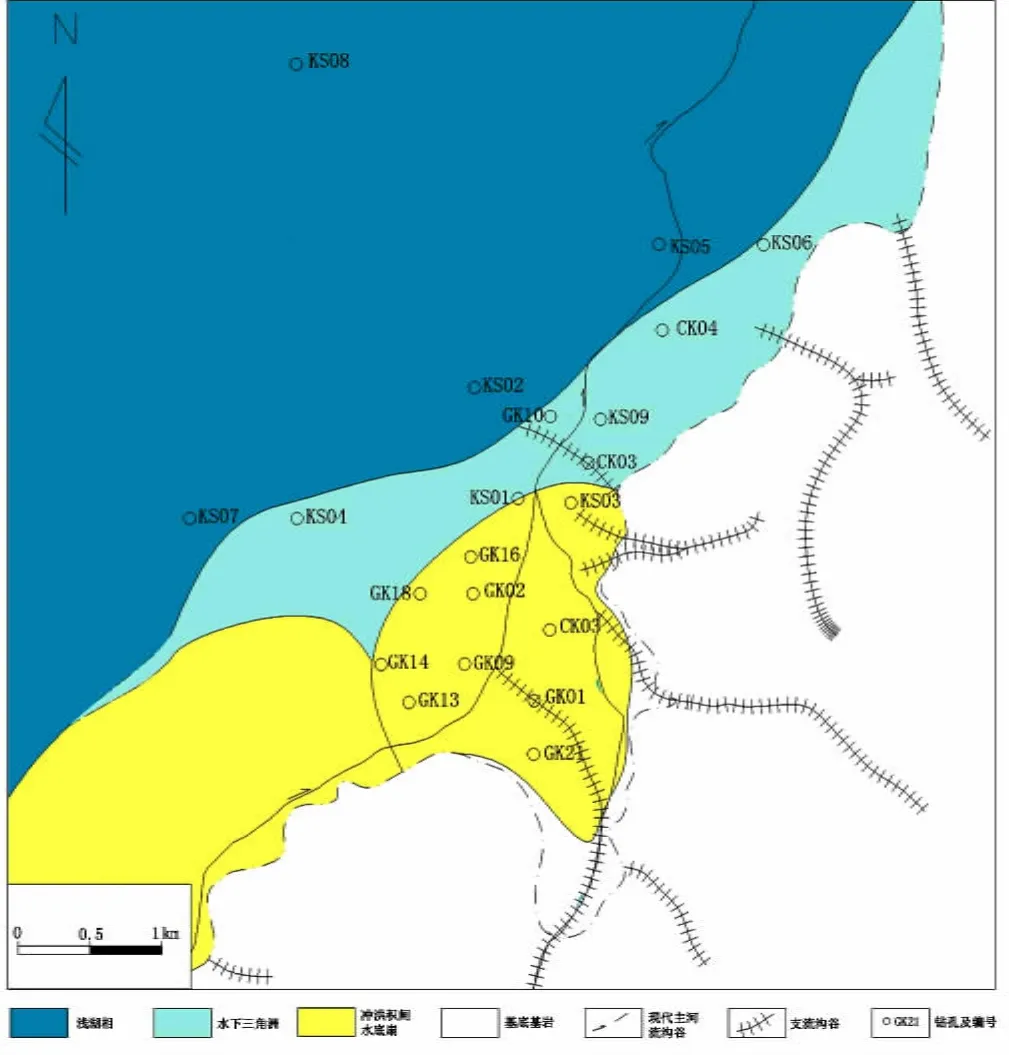

2.2 湖侵體系沉積層序及特征

由于構造作用,湖盆不斷沉降,湖盆沉降速度大于沉積物供給速度,水體加深、湖水范圍擴大和可溶空間增加,沉積物沿盆地邊緣不斷超覆[3],形成一系列退積沉積層序。湖盆邊緣沉積相主要為水底扇、扇三角洲和水下三角洲、席狀砂。在縱向上表現(xiàn)比較明顯,以逐漸退積的水下扇及扇前三角洲為主,巖性為灰色砂質泥巖、泥巖和半松散砂巖互層,而在橫向上變化較小,以加積水下三角洲為主,巖性為淺灰、灰~深灰色砂質泥巖和砂巖互層,并見席狀砂。隨著湖水面抬升,湖水面積達到最大,已接近整個湖盆,相應湖相沉積范圍有所擴展,沉積比較緩慢,巖性則以頁巖和薄層泥巖及砂質泥巖為主,顏色由灰色變?yōu)樯罨摇G灰色,甚至灰黑色。淺湖相泥巖中有時出現(xiàn)黃鐵礦結核,比如KS05和GK10鉆孔見到少量黃鐵礦結核和星點狀黃鐵礦顆粒。沉積相模式見圖3。

圖3 湖侵期沉積相分布模式圖

2.3 水退系域沉積層序及特征

該體系域相當于海相層序中的高水位體系域,由于構造沉降的相對減弱和沉積速率的相對加大,出現(xiàn)快速沉積,湖盆具有快速水退的特征[2]。沉積體系也以辨狀河三角洲和三角洲為主。在縱向上主要以辨狀河及辨狀河三角洲為主,其前緣分支河道廣泛發(fā)育。巖性多以砂礫巖(石)及中粗砂巖為主,在橫向上則以三角州和水下三角洲為主,巖性為含礫石的砂巖、泥質砂巖,巖性變化快,單層厚度較小,并且隨著陸源物質的快速大量充填,湖盆面積迅速減小以致消失,湖水快速蒸發(fā)和濃縮,水中鹽份迅速上升,在湖盆邊緣一帶地層頂部普遍發(fā)育一層由碳酸鹽膠結的礫質砂巖薄層或透鏡體。

3 水文地質特征

斷陷湖盆的發(fā)育、演化和沉積地層層序,決定了地層中含水砂體的分布范圍和層厚,也決定了其分選性和顆粒成分組成,從而顯現(xiàn)出不同的導水性和富水性。

在湖盆邊緣,由于低水位體系域沉積物多為陸相沉積,埋藏深度在250 m以下,巖性為透水性和富水性差的雜色黏土質礫巖和含礫石砂質泥巖,雖然向湖盆內部可能存在砂體含水層,但埋深大,固結較好,透水性和富水性較差,遠不及上部湖侵體系域和湖泊水退體系域,無供水意義,故不再贅述。

3.1 湖侵體系域地層水文地質特證

該體系域沉積層,隨著湖盆沉降,水體范圍不斷擴展和加深,主要表現(xiàn)為退積。早期湖水較淺,在湖岸附近形成了各種粗碎屑巖類沉積,粗碎屑巖類主要為礫石質中粗砂巖,隨著水進和陸源物質的后退,沉積物的顆粒也逐漸由粗變細。透水性及富水性中等;在陡坡的斷階和斷崖帶則以加積為主,湖盆面積擴大不明顯,沉積物的沉積范圍和粒度變化也較小,砂體則以中砂、細砂為主,含少量礫石。砂巖呈半松散狀態(tài),一般顆粒分選差,磨圓度很低,常含3% ~8%的黏土,厚度約占1/4~1/3,由下往上顆粒變細,厚度也有所減小,尤其是縱向上表現(xiàn)比較明顯。雖然砂巖中含有一定量黏土,但黏土多附著在顆粒表面,在結構力的支撐下,仍保持一定的孔隙度,滲透系數0.3 ~0.6 m/d,最大3.33 m/d,單位涌水量0.3 ~1.0 L/s·m,最大2.16 L/s·m。

3.2 水退體系域水文地質特征

隨著湖盆沉降速率變緩和陸源物質的大量堆積以及氣候干旱,湖泊的快速收縮,以河流相的河谷及沖洪積扇和分支河道沉積為主,并多沼澤相沉積。因地形高差減小和侵蝕基準面的抬升,在湖盆近邊緣大范圍沉積了砂礫卵石和中粗砂層,埋藏深度30~70 m,含水層厚度8~25 m。主要由于河流相對較短,陸源近,沉積物顆粒混雜,分選和磨圓差。多成松散狀,透水性強,富水性中等。滲透系數1~3 m/d,最大11.1 m/d,單位涌水量1~3 L/s·m,最大5.09 L/s·m。其分布范圍KS06以東—CK04以西—KS09—GK16—GK18西南沿線以東。

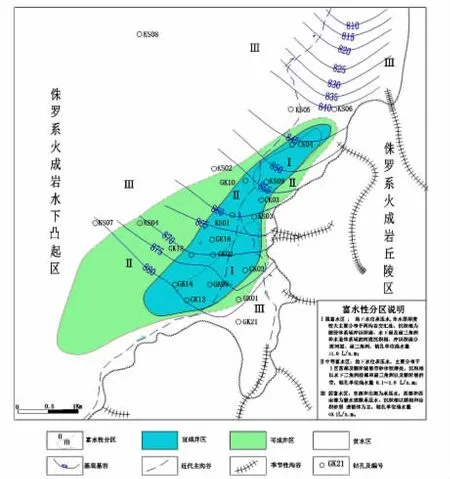

4 盆地富水帶和成井條件分析

在前巴音斷陷盆地內,東側為斷階型坡折帶,地形坡度陡峻,無論在哪個體系域沉積時期,湖盆邊緣范圍變化不大——沉積相帶窄,陸原物質多為就近快速充填堆積,雖然顆粒混雜、含泥質較多,成熟度低,但多有湖浪二次搬運,形成沿斷近形成長條形水下三角洲相(包括小型洪沖積扇)含水砂體分布,因此形成富水帶;向湖盆內砂體驟然變薄和顆粒變細,泥質含量逐漸增多,富水性變弱;在近基巖一帶,沉積厚度小,含水層薄,富水性變差。南部為河流溝谷如湖盆地帶,多形成河流相和洪沖積扇,地形坡度相對較緩,并沉積了范圍較廣,厚度較的含水砂體,為盆地最富水地段,富水性分區(qū)及成井條件分析見圖4。

圖4 水文地質略圖

在富水帶內,靠近湖盆一側,含水層厚度大、埋藏深,透水性強,補給條件好,地下水既有一定的儲存空間,又對含水層具有可控性——即允許有一定的降深空間,又可通過水位的降低,獲得周圍含水層對井群的地下水補給。

5 結論

1)前巴音斷陷湖盆,在深度300 m內,依次沉積了低水位、高水位和水退體系域層序,其中高水位和水退體系域沉積層序,沉積相主要為河流相、水下沖積扇和水下三角洲相。其中含水層為半松散砂巖,呈多層結構;

2)強富水帶主要分布于東側斷階型坡折帶和溝谷中上游緩坡帶的湖盆邊緣,前者呈窄帶狀分布,后者為扇狀分布,是供水井首選區(qū)域,具有透水性強、補給和徑流條件好,地下水具可控性,是干旱——半干旱地區(qū)內陸斷陷湖盆內找水的重點勘探區(qū)域。

[1]紀友亮,蒙啟安,曹瑞成,等.蒙古國東部塔木察格盆地南部白堊系地層結構及沉積充填特征[J].古地理學報,2010,12(06):729-736.

[2]王偉,張欣,張麗艷.蒙古國宗巴音油田查干組沉積相研究[J].天然氣勘探與開發(fā),2010,33(3):1 -4,9.

[3]紀友亮.層序地層學[M].上海:同濟大學出版社,2005.