現澆分段長度對平轉連續梁橋受力的影響

韓 均,徐素芳,吳海軍

(1.重慶通力高速公路工程有限公司,重慶401147;2.重慶交通大學土木建筑學院,重慶400074)

近年來,我國建設了大量的立體交叉跨線橋,連續梁橋是立體交叉跨線橋中最常見的橋型之一,其施工方法對橋梁的受力性能有著重要的影響。與傳統的連續梁橋施工方法相比,平轉施工方法能夠不影響通航通車,并節約工程投資,故在公路橋梁中得到較廣泛應用。

平面轉體連續梁橋的轉體段一般采用支架分段現澆,通常先安裝每個分段的支架,在每段混凝土澆注完成達到要求強度后進行預應力張拉,然后拆除支架,接著依次以同樣的方式施工其它梁段。在平轉梁段分段方案不同的情況下,由于后澆梁段自重及預應力施加時已經成型的結構的剛度不同,最終導致不同的分段長度方案對結構施工進度和受力性能產生了明顯影響。筆者結合工程實例分析了轉體段不同分段長度對主梁應力和位移的影響。

1 一般平轉施工連續梁轉體段的分段長度

1.1 常見施工方法下連續梁的分段長度

常見連續梁橋的施工方法有多種,每種方法所適宜的跨徑和梁體施工時的分段長度各異,常見施工方法對應的梁體分段長度見表1[1]。

表1 連續梁橋不同施工方法下的分段長度Table 1 Different section length of continuous beam bridge with different construction methods

1.2 平轉施工連續梁橋的分段長度

在我國,平轉連續梁橋轉體段一般使用掛籃懸臂施工和支架分段現澆這兩種施工方法。根據調查,近年來國內部分連續梁橋平轉施工的分段長度如表 2[2-5]。

由表2可以看出,我國平轉連續梁橋轉體段一般分段長度為2~8 m,但是對于情況較為特殊的橋梁,長度也可能達到20 m左右。

表2 部分連續梁橋平轉施工分段長度Table 2 Section length of some continuous beam bridges constructed by rotary method

2 工程實例及其轉體段分段長度

2.1 工程實例簡介

山西長平高速公路跨邯長鐵路微子立交橋主橋為72 m+120 m+72 m連續梁(圖1),橋寬26 m。其主橋跨越了現有和遠期規劃鐵路,采用先支架分段現澆梁體、后平面轉體的施工方法。

圖1 山西長平高速公路跨邯長鐵路微子立交橋(轉體前)Fig.1 Weizi overpass on Changping expressway crossing Han-Chang railway(before swing)

2.2 工程實例轉體段的分段長度

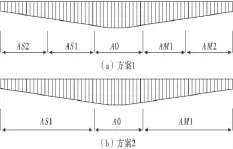

在工程最初設計時,轉體施工段(59 m+59 m)被分為9段現澆混凝土。后由于工期緊張,又兩次變更了施工圖的分段長度,最終采用圖2中方案1的5段現澆方案進行施工。筆者在分析時,考慮到實際工程中,會存在工期緊張等客觀因素導致調整分段方案施工,同時為了分析不同分段長度對橋梁受力的影響,將轉體施工段分別采用了3種分段方案進行分析。這3種方案都是本橋施工階段被分析和比較過的備選方案[6]。

方案1:分5段澆注混凝土、5次落架,由 A0,AS1,AS2,AM1 和AM2 節段組成,長度分別為20,24,24,24,26 m,見圖2(a)。

方案2:分3段澆注混凝土、3次落架,由AS1,A0,AM1 節段組成,長度分別為20,48,50 m,見圖2(b)。

方案3:不分段1次澆注混凝土、1次落架,只有一個A0節段組成,長度為118 m。

圖2 立交橋現澆箱梁分段Fig.2 Cast-in-site box beam bridge block diagram

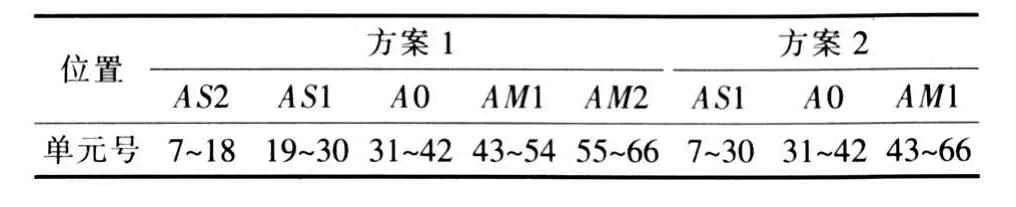

在利用有限元軟件模擬實橋時,轉體梁段劃分單元號為7~66。表3是單元號與分段長度的對應關系。

表3 主梁單元分配Table 3 Unit distribution of main beam

3 不同分段長度對轉體段的影響分析

在分析分段方案對橋梁受力影響時,假定預應力布置及橋梁構造均是相同的,僅分段長度及拆架過程不同。

3.1 不同分段長度對轉體段應力的影響

在混凝土澆注張拉、支架拆除后,轉體段處于懸臂狀態。針對上述3種不同的分段方案,分析得出不同分段長度下轉體段最大懸臂狀態各截面上、下緣應力如圖3,圖中橫座標為單元號,其中36~37單元為墩頂單元,7、66為兩懸臂端單元。

圖3 不同分段長度下轉體段在最大懸臂狀態時各單元應力Fig.3 Stresses comparison diagram on each section in the biggest cantilever condition for different section length

從圖3可以看出,各截面的應力值有比較好的規律,無論分幾段澆筑,在上述3種分段方案下,轉體段在最大懸臂狀態時各截面的上下緣應力相差很小,均在1.7%之內。由于3種方案在轉體之后的施工過程和工藝完全相同,因此可以發現現澆施工階段不同分段長度對于主梁后期應力的影響較小。

3.2 不同分段長度對轉體段位移的影響

在不同分段長度下轉體段最大懸臂狀態各節點累計水平及豎向位移見圖4,圖中橫座標為結點編號,其中37為墩頂中心節點,7、66為兩懸臂端節點。

圖4 不同分段長度下轉體段在最大懸臂狀態時各節點累計位移Fig.4 Comparison diagram of cumulative displacements on each node in the biggest cantilever condition for different section length

1)由圖4(a)可以看出,懸臂端7號節點在分5段澆注、3段澆注及整段澆注情況下轉體段的累計水平位移分別為 1.8,4.2,10 mm,即在不考慮現澆梁與底模支架之間存在的摩阻力且配筋相同的情況下,分段越少,懸臂端的水平位移越大。

2)由圖4(b)可以看出,①懸臂端7號節點在分5段澆注、3段澆注情況下轉體段的累計豎向位移分別為 -23.4,-18.5 mm,均遠小于 0 mm,即各轉體段的懸臂端表現為下撓,而在整段澆注情況下轉體段的累計豎向位移為7.2 mm,即懸臂端表現為上拱;②墩頂37號節點在3種不同分段長度的位移均為-1.2 mm,即轉體段在墩頂和附近截面的上拱位移值相同;③懸臂端7號節點在分5段澆注、3段澆注及整段澆注情況下轉體段的累計豎向位移分別為 -23.4,-18.5,7.2 mm,即遠離橋墩處的截面,分段數量越多,懸臂端下撓位移越大;④各個節點在3種不同分段長度下轉體段的累計豎向位移均不相同,即不同分段方法影響著施工過程中預拱度的設置,故主梁施工需按照不同的分段方法設置預拱度。

4 結語

1)在不考慮現澆梁與底模支架之間的摩阻力且配筋相同的情況下,無論分幾段澆注,轉體段在最大懸臂狀態時各單元截面上下緣應力相差均很小。

2)在不同分段長度下,轉體段的各個位置的累計水平位移均不相同,且越靠近懸臂端、分段數量越少,懸臂端的水平位移越大。

3)在不同分段長度下,轉體段的各個位置的累計豎向位移均不相同,且越靠近懸臂端、分段數量越多,懸臂端的下撓位移越大。

4)由不同分段長度下轉體段的各個位置的累計豎向位移均不相同可知,不同分段方案對施工過程中預拱度的設置存在著明顯影響,主梁施工要根據不同的分段方案設置不同的預拱度。

5)對于施工監控而言,當分段數較多、每段較短時,梁體標高可隨時調整,應力也可多次監控,應力不足時還可以迅速采取措施;反之,當分段數較少、每段較長時,梁體標高調整的次數就會相對較少,調整幅度和余地不大,應力監測的次數相應減少,對于施工過程中的監控較為不利。

[1] 雷俊卿.橋梁懸臂施工與設計[M].北京:人民交通出版社,1999:7.

[2] 張雷.連續梁橋平轉施工關鍵問題研究[D].重慶:重慶交通大學,2011.

[3] 吳海軍,劉健,張雷,等.摩阻效應對現澆平轉連續梁橋轉體前變形的影響[J].重慶交通大學學報:自然科學版,2012,31(增刊1):665-667.

Wu Haijun,Liu Jian,Zhang Lei,et al.Friction effect on deformation before rotation of horizontal swing continuous beam bridge[J].Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science,2012,31(supp1):665-667.

[4] 余常俊,劉建明,張翔,等.客運專線上跨既有繁忙干線鐵路連續梁水平轉體施工關鍵技術[J].鐵道標準設計,2009(12):46-51.

Yu Changjun,Liu Jianming,Zhang Xiang,et al.On passenger dedicated lines over existing busy main railway continuous beam horizontal swivel erection key technologies[J].Railway Standard Design,2009(12):46-51.

[5] 李拉普.跨線連續箱梁橋平面轉體施工技術[J].鐵道標準設計,2009(8):55-57.

Li Lapu.Trans line continuous box beam bridge plane rotation construction technique[J].Railway Standard Design,2009(8):55-57.

[6] 王幀,吳海軍,張雷,等.澆平轉連續梁拆架方式對支架受力的影響[J].重慶交通大學學報:自然科學版,2012,31(增刊1):676-679.

Wang Zhen,Wu Haijun,Zhang Lei,et al.Influence of demolition method on stents stress in horizontal swing continuous beam bridge[J].Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science,2012,31(supp1):676-679.