中國糧食生產的區域格局變化研究——基于1998-2010年的數據實證分析

劉 玉,王國剛,高秉博,周艷兵,3

(1北京農業信息技術研究中心,北京100097;2中國科學院地理科學與資源研究所,北京100101;3.中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院,北京100083)

中國是人口大國,農用地綜合生產能力的有效提升和糧食的持續穩定增長事關國家安全和社會穩定大局[1]。在工業化、城鎮化和農業現代化快速推進過程中,中國耕地“北進中移”和糧食“北糧南調”的態勢更加明顯[2,3],確保中國糧食結構平衡和區域平衡的難度加大[4],并可能引發生態系統退化、糧食波動與減產風險增加等問題[5,6]。《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》、《全國主體功能區規劃》、《全國土地整治規劃(2011~2015年)》均強調主產區糧食綜合生產能力建設,要求支農資金突出向糧食主產區、產糧大縣傾斜,糧食生產將繼續向優勢區、主產區和產業帶集中。因此,在城鄉轉型發展和保證國內95%以上糧食自給率的背景下,深入探究中國糧食生產的空間布局,揭示糧食生產格局演化的時空規律,將有利于正確把握我國糧食生產未來走向,并為優化糧食生產布局、保障國內糧食安全、構建區域協調發展機制提供依據[7-9]。

中國糧食生產格局變化一直是國內外學術界研究的一個熱點,近些年來主要集中在糧食綜合生產能力、區域糧食供需關系及成因、糧食產銷格局變化及其效應等方面[10-14]。楊春等[9]運用Moran I指數及Pane l Da t a模型,分析了中國31個省域糧食生產空間特征及其影響因素;辛良杰等[15]學者采用地區糧食優勢度指數模型實證了1994~2005年中國省域糧食格局變化,發現東部地區的糧食生產優勢逐步減弱,糧食重心向中部和東北部轉移;劉東等[16]學者指出,1949~2008年中國糧食生產呈現臺階式上升且伴隨周期性波動,2007年中國分縣土地資源承載力以人口超載、糧食短缺為主要特征。總體而言,全國和省區等宏觀尺度研究居多,縣域尺度的研究相對薄弱;現狀分析較多,時空演進規律的揭示相對不足;以典型區為例研究問題某一方面的較多,將糧食生產置于全國不同尺度的綜合研究尚待加強。因此,以糧食總產量和人均糧食占有量為指標,本文集成應用GIS技術、空間自相關統計分析方法,系統分析中國糧食生產的動態變化特征,為優化糧食生產布局提供依據。

1 研究方法與數據來源

式(1)-(3)中,ΔGi表示研究期內 i單元的糧食總產量變化(萬 t),Gi1、Gi2分別表示 單元在 t1、t2年份的糧食總產量(萬t);GPit表示 i單元在 t年份的人均糧食占有量(kg/人),Git、Pit分別表示i單元在t年份的糧食總產量(萬t)和總人口(萬人),ΔGPi表示研究期內i單元人均糧食占有量的變化(kg/人),GPi1、GPi2分別表示單元在t1、t2年份的人均糧食占有量(kg/人)。結合已有研究成果[17],基于GPit將各單元劃分為缺糧區(<300 kg)、供需緊平衡區(300~400 kg)、一般余糧區(400~600 kg)和重要余糧區(>600 kg)。

(2)重心遷移模型。重心遷移模型通過計算某一時段某一指標的分布重心,可很好地描述糧食生產時空分布格局[2]。

1.1 研究方法

基于現有數據,1998年和2010年是中國糧食生產的兩個高峰,采用糧食總產量和人均糧食占有量兩個指標,通過構建數學模型,選擇這兩個時間點從區域、省域和縣域揭示糧食生產的變化特征。在分析區域和省域格局變化時,糧食產量數據采用當年的實際數據;為了消除偶然因素的影響,1998年和2009年分縣的糧食產量采用 1997~1999年、2008~2010年的糧食總產量均值來表示。

(1)糧食生產及其變化指數模型。糧食總產量和人均糧食占有量指標較好的反映了區域糧食生產狀況和供需關系。

式(4)-(6)中,Xj、Yj分別表示第 j個指標分布重心的坐標;Xi、Yi分別表示i單元的重心坐標;Ci j表示i單元第j個指標的數值;dm為重心遷移距離(km)。

1.2 研究單元劃分、數據來源及處理

考慮到數據的可獲得性和研究需要,本文以2010年為基準對研究單元進行修正,選取31個省域(不包括香港、澳門和臺灣)和2294個縣域。分省糧食總產量和區域人口數來自《新中國60年統計資料匯編》、《中國統計年鑒2010》、《中國統計年鑒2011》;1997~1999年分縣域的糧食總產量、區域人口數據由中國自然資源數據庫(http://www.data.ac.cn)提供;2008~2010年分縣域糧食總產量數據和區域人口數據來源于相應年份的《中國縣(市)社會經濟統計年鑒》、《中國區域經濟統計年鑒》及各省、直轄市、自治區的統計年鑒,其中地級市轄區數據由地級市數據減去所轄縣市數據計算而來。

2 結果與分析

2.1 區域和省域糧食生產的時空格局

糧食市場化改革的推進和糧食價格的穩步提升使20世紀90年代的糧食產量大幅度提高,于1998年達到歷史最高水平5.12億t;此后,隨著城鎮化、工業化進程的快速推進,以及農業結構戰略性調整、退耕還林、退草還牧等政策的實施,導致糧食播種面積大幅度減少和糧食總產量的持續下降,2003年降至4.31億t,人均糧食占有量僅333 k g,為1982年以來的最低水平;2004年以來,在政策支持和區域土地綜合整治工程實施的綜合推動下,糧食產量恢復性增長,2010年糧食總產量為5.46億t,比1998年增加了3418.2萬t,人均糧食占有量超過400 kg。

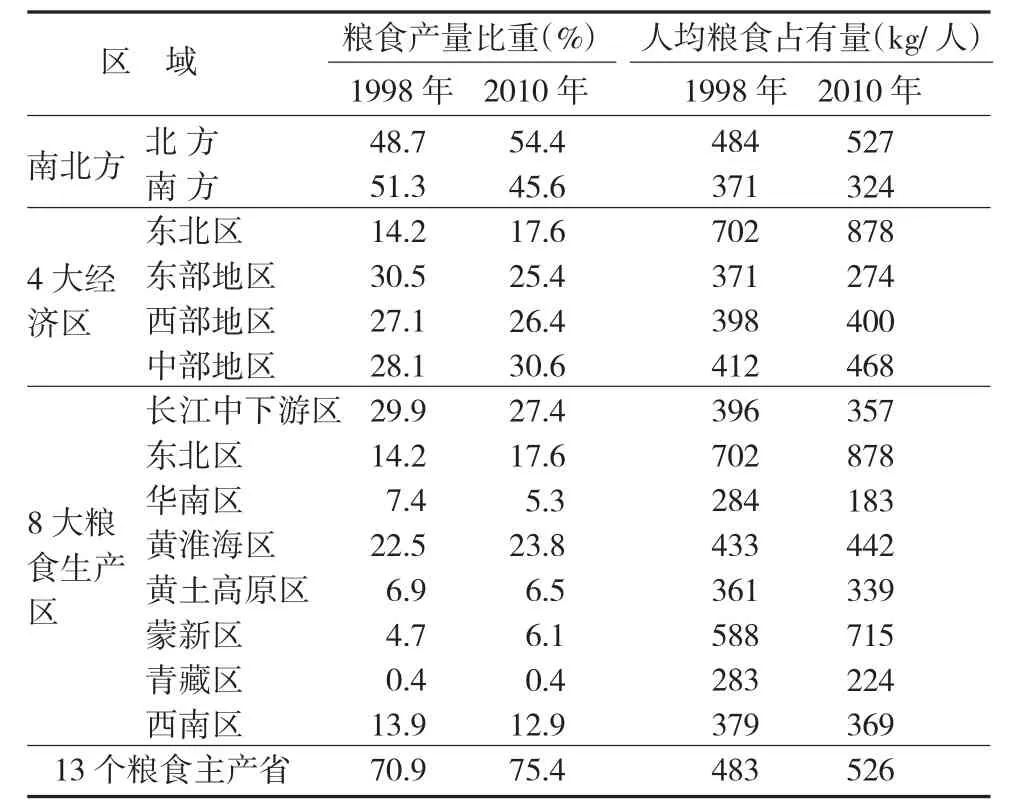

省域糧食總產量差異明顯,糧食生產進一步向糧食主產省集中。2010年,河南糧食總產量5437.1萬t,約占全國總產量的1/10,在中國糧食生產中的重要地位日益凸顯。此外,黑龍江、山東、江蘇、四川、安徽、河北、湖南、吉林和湖北等省份的糧食總產量均在2000萬t以上;西藏、青海、北京、上海、天津、海南和寧夏等省份的糧食總產量尚不足500萬t。北方糧食產量比重于2005年超越南方,并且呈現增加趨勢,2010年達到54.4%;從四大經濟區看,東北地區和中部地區糧食總產量占全國比重分別由1998年的14.2%、28.1%提升到2010年的17.6%、30.6%,而東部地區的糧食產量比重下降了5.1個百分點,糧食生產“北進中移”的趨勢明顯;13個糧食主產省的產量比重進一步提升,于2010年增加到75.4%,年均提升0.38個百分點(表1);各省市增減不一,其中浙江、廣東、四川、福建、廣西、江蘇、湖北、陜西和北京的糧食減少量均在100萬t以上,而黑龍江、河南、內蒙古、安徽、江西、吉林、新疆和云南的糧食增加量大于100萬t,糧食生產進一步向東北地區和中部地區集中。

省域人均糧食占有量以上升為主,絕對差異擴大。2010年,位于缺糧區、供需緊平衡區、一般余糧區、重要余糧區的省份分別為8個、7個、13個和3個。與1998年相比,20個省份的人均糧食占有量下降,浙江、北京、上海、福建、廣東和天津的人均糧食占有量下降幅度超過100 kg/人;11個省份的人均糧食占有量上升,黑龍江、內蒙古和河南的人均糧食增加量大于100 kg/人。按照400 kg的人均糧食需求量計算,15個省份需要調入糧食,廣東、浙江、福建、上海和北京的糧食調入量均在500萬t以上;16個省份糧食有剩余,黑龍江、吉林、河南和內蒙古的糧食調出量均在1000萬t以上。各類型區的人均糧食占有量如表1所示,北方的人均糧食占有量明顯高于南方;四大經濟區中,東北區人均糧食占有量顯著增加,由1998年的702 kg/人增加到2010年的878 kg/人,中部地區也呈現較大幅度的增長,而東部地區的人均糧食占有量明顯下降,西部地區變化不顯著;八大類型區內變化不一,其中長江中下游區、華南區、青藏區的人均糧食占有量顯著下降,東北區、蒙新區顯著提升,其他三個區變化不顯著;13個糧食主產省的人均糧食占有量波動性增長,由1998年的483 kg/人增加到2010年的526 kg/人。

表1 1998年和2010年各類型區糧食產量比重和人均糧食占有量

2.2 縣域糧食生產的時空格局

(1)縣域糧食總產量的空間格局。1998年,縣域糧食總產量均值為22.99萬t,標準差(Std.Dev)為23.37。①糧食總產量較低的縣域處于控制地位。糧食總產量低于全國均值的縣域1458個,占縣域總數的64%。②糧食總產量的縣際差異較大。吉林農安縣的糧食總產量高達235.29萬t,約占全國總產量的1/200;而西部地區的部分縣域沒有進行糧食生產。③糧食總產量較高的縣域集中于東北平原、黃淮海平原、成都平原、江漢平原和洞庭湖平原等,區域地勢平坦,農業氣候條件好,土地肥沃,農業集約化程度高,高產穩產田比重大,是國家重要的糧食主產區(圖1)。糧食總產量>58.05萬t(即22.99萬t+1.5×St d.Dev萬t)的157個縣域生產了1.32億t糧食,占全國總產量的26.24%,主要分布在江蘇、安徽、黑龍江、吉林、河南、山東和四川。④糧食總產量較低的縣域主要分布在胡煥庸線以西地區,地勢起伏較大,水資源較為匱乏,坡耕地較多,農業生產條件較差。糧食總產量<11.31萬t(即22.99萬t-0.5×Std.Dev萬t)的874個縣域生產了4781.96萬t糧食,僅占全國的9.47%,在云南、山西、西藏、四川、陜西、新疆和內蒙古等省份分布較多。

圖1 1998年和2009年縣域糧食總產量空間分布特征

2009年,全國分縣的糧食總產量呈正偏態(右偏態)分布,平均值為 26.42萬 t,標準差(Std.Dev)為 29.61。775個縣域的糧食總產量高于全國平均水平,占縣域總數的33.78%。糧食總產量 >70.84萬t(即26.42萬t+1.5×Std.Dev萬t)的168個縣域生產了1.55億t糧食,占全國總產量的29.04%,主要分布在黑龍江、河南、安徽、山東、江蘇、吉林和內蒙古;糧食總產量 <11.62萬t(即26.42萬t-0.5×Std.Dev萬t)的883個縣域生產了4293.11萬t糧食,僅占全國總產量的8.02%,主要分布在西藏、云南、山西、四川、陜西、新疆、福建、內蒙古和甘肅。1998~2009年間,糧食生產向主產縣域和產糧大縣集中,糧食總產量較大和總產量較小的縣域個數均在增加,糧食總產量的兩極分化趨勢加劇。

1998~2009年縣域糧食總產量變化幅度(ΔGi)為-66~147萬t,平均值為2.85萬t。-10萬t≤ΔGi≤10萬t的縣域(1845個)占總單元數的80.43%。ΔGi≥10萬t的縣域主要分布在黑龍江南部、內蒙古東部、吉林中東部、河南東部、安徽西部、山東西部和江西中部,東北平原和黃淮海平原的糧食生產功能進一步凸顯。ΔGi<-10萬t的縣域主要分布東部沿海,珠江三角洲、長江三角洲地區和京津都市區分布最為集中。

(2)縣域人均糧食占有量的空間格局。1998年人均糧食占有量>600 kg的縣域共475個,主要分布在東北平原、黃淮海平原、江漢平原、鄱陽湖平原、洞庭湖平原等平原集中分布區。人均糧食占有量<300 kg的縣域共584個,在東南沿海、云貴高原、西藏、地級市轄區以及第二階梯向第三階梯的過渡帶分布較密集[18]。2009年,人均糧食占有量>600 kg的縣域共568個,人均糧食占有量<300 k g的縣域共738個。與1998年相比,2009年缺糧區和重要余糧區的縣域分別增加了154個和93個,缺糧區縣域個數增加趨勢更明顯,表明在糧食總產量增加的同時,縣域人均糧食占有量的空間格局發生顯著變化,區域間糧食的流通量加大。

人均糧食占有量變化幅度(ΔGPi)為-344~433 kg/人,-100 kg/人≤ΔGPi≤100 kg/人的縣域 2210 個。ΔGPi<0 的縣域主要分布東南沿海經濟發達區和中西部山地丘陵生態環境脆弱區,浙江、福建、廣東、廣西、海南、青海、西藏和四川等分布最為密集;ΔGPi≥0的縣域主要分布在平原,東北平原和黃淮海平原分布最為密集。ΔGPi>100 kg/人的縣域主要分布在內蒙古東西兩翼、黑龍江南部、吉林北部、河南大部、江西中部;ΔGPi<-100 kg/人的縣域除在東南沿海分布較密集外,其他地區分布較分散。

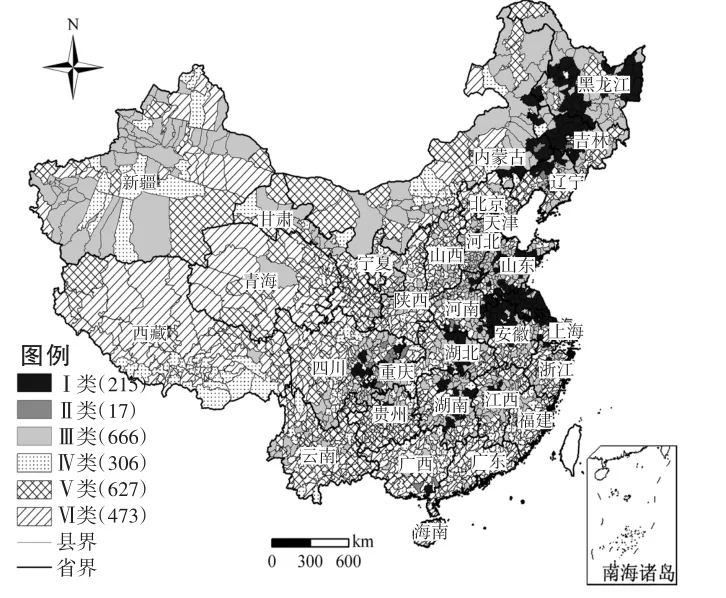

(3)縣域糧食生產類型劃分。結合已有研究,本文將50萬t作為縣域糧食總產量高低的劃分標準,將人均糧食占有量400 kg作為區域糧食供需是否平衡的標準。基于1998年的縣域糧食總產量(Gi)、人均糧食占有量(GPi)和1998~2009年人均糧食凈變化量(ΔGPi)將2294個縣域劃分為6種類型(圖2)。

圖2 1998~2009年中國縣域糧食生產增長類型

Ⅰ類:糧食總產量高,輸出能力強,人均糧食占有量增長型(Gi>50 萬 t、GPi>400 且 ΔGPi>0):共 215 個縣域,集中分布在東北平原、黃淮海平原、江漢平原等平原區。2009年,糧食總產量1.67億t,總人口2.23億,人均糧食占有量高達749 kg,約為全國平均水平的2倍。耕地資源豐富且呈連片分布,農業生產條件好,是中國重要的糧食產區和商品糧輸出區。

Ⅱ類:糧食總產量高,輸出能力強,人均糧食占有量遞減型(Gi>50 萬 t、GPi>400 且 ΔGPi≤0):共 17 個縣,與Ⅰ類區嵌套式分布。農業生產條件較優越,但在糧食播種面積下降和人口快速增長的綜合作用下,糧食總產量占全國比重由1998年的1.9%下降到2009年的1.6%,人均糧食由1998年的533kg/人下降到2009年的448 kg/人,糧食輸出能力下降。

Ⅲ類:糧食總產量低,輸出能力強,人均糧食占有量增長型(Gi≤50 萬 t、GPi>400 且 ΔGPi>0):共 666 個縣域,占縣域總數的18.8%,主要分布在Ⅰ類和Ⅱ類區域周邊。這些縣域的糧食總產量相對較小,但人口也較少,2009年人均糧食597kg/人。1998~2009年間,區域糧食總產量增加了2728萬t,占全國比重由31.60%增長到34.90%,糧食輸出能力增強。

Ⅳ類:糧食總產量低,輸出能力強,人均糧食占有量遞減型(Gi≤50 萬 t、GPi>400 且 ΔGPi≤0):共 306 個縣域,多分布在山地丘陵區。在退耕還林等政策的影響下,2009年糧食總產量比1998年下降了17.75%,人均糧食降低到384 kg/人,由糧食調出區轉化為調入區。

Ⅴ類:輸入需求強,人均糧食占有量增長型(GPi≤400且ΔGPi>0):共627個縣,分布較廣。2009年糧食總產量比1998年增加1422萬t,增幅為18.07%,但由于農業生產條件較惡劣,2009年人均糧食量僅264 kg/人,仍需大量調入糧食。

Ⅵ類:輸入需求強,人均糧食占有量遞減型(GPi≤400且ΔGPi≤0)。此類型的縣域分為兩類:一類分布在地形起伏度大、干旱少雨的山地丘陵區,惡劣的自然條件和不完善的農業基礎設施形成了較弱的糧食生產能力,發展種植業生產的限制因素多;另一類分布在東部沿海經濟發達區和城市轄區,建設用地擴張占用大量良田,耕地快速減少,而人口急劇增長使糧食自給率持續下降。2009年人均糧食僅152 kg/人,未來增加糧食產量的潛力有限,需要大量調入糧食。

2.3 不同尺度的糧食生產變化特征

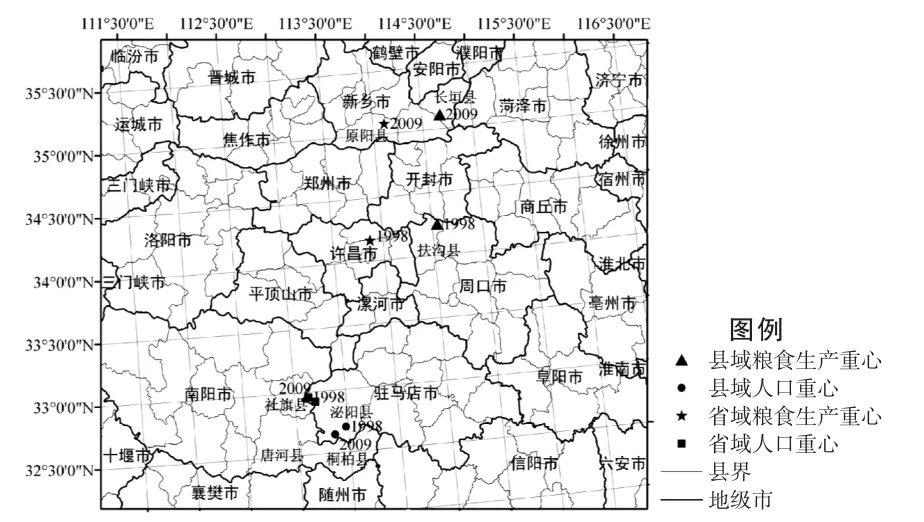

糧食生產重心逐步北移,人口重心南拓,“北糧南運”的產銷格局仍將持續(圖3)。①1998~2009年,省域糧食總產量重心沿著北偏東方向移動106 km,人口重心沿著南偏東方向移動了7 km,糧食總產量重心與人口重心間的距離由1998年的152 km擴大到2009年的258 km。②縣域糧食總產量重心由河南扶溝縣移至河南長垣縣,向北偏移了99 km,人口重心向西南方向偏移了12km,兩重心間的距離由200km擴大到2009年的303km。③1998~2009年間,省域和縣域糧食總產量重心和人口重心的移動距離存在差異,但移動軌跡相似,即糧食生產向北部集中,人口卻向南部積聚,“北增南減、北糧南運”的糧食產銷格局呈現加劇趨勢,糧食供需的區域差異加大;重心主要是在南北方向上遷移,人均糧食占有量的緯向變化大于經向變化。

圖3 中國糧食產量和人口分布重心軌跡

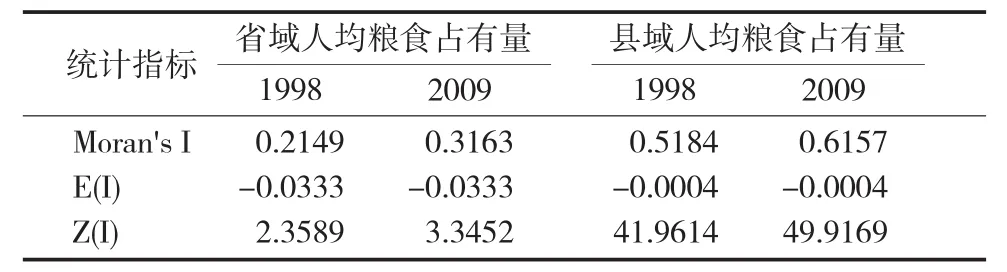

人均糧食占有量的區域差異增大,空間趨同性增強,進一步加劇了區域糧食供需矛盾。本文采用變異系數(CVi)、基尼系數和Global Moran’s I[19-20]估計值進一步量化糧食生產的相對差異。①省域和縣域人均糧食占有量的CV值分別由1998年的0.39、0.78增加到2009年的0.62、0.90,兩個尺度的區域差異均呈現增大趨勢,CV縣域>CV省域。②省域和縣域人均糧食占有量的基尼系數分別由1998年的0.156、0.340增加到2009年的0.262、0.415,人均糧食豐缺兩極分化現象加劇。③選用基于鄰接的“Polygon Contiguity”規則,計算了中國人均糧食占有量的Global Moran's I估計值(表2)。Global Moran's I估計值全部為正,檢驗結果均通過了1%的顯著性檢驗,且Global Moran's I值在不斷增加,說明人均糧食占有量比較接近的縣域在空間上的趨同性增強,臨近縣域人均糧食占有量的空間差異在縮小。

表2 人均糧食占有量的Moran's I估計值

3 結論與討論

本文分析了1998年以來中國區域和省域糧食生產的時空分異格局;以縣域為基本單元,揭示了縣域尺度糧食生產的演進特征,并對縣域糧食生產類型進行劃分。研究結果表明:①1998年以來,中國糧食總產量增加了0.34億t,糧食總產量較高的區域集中在東北地區和中部地區,總產量較低的區域主要分布在胡煥庸線以西地區;糧食生產向主產縣域集中,東北地區和中部地區的糧食總產量增加明顯,糧食總產量的兩極分化趨勢加劇。②人均糧食占有量變化區域差異顯著,東南沿海經濟發達區和中西部山地丘陵生態環境脆弱區縣域的人均糧食占有量下降明顯,東北平原和黃淮海平原等平原區人均糧食占有量上升明顯;糧食總產量重心北移與人口重心南遷同在,人均糧食占有量兩極分化與人均糧食占有量空間集聚性增強的現象并存,使地區之間、產銷區之間、品種和季節之間糧食平衡調劑難度加大,糧食區域矛盾加劇。③基于1998年縣域糧食總產量、1998年人均糧食占有量和1998~2009年間人均糧食凈變化量將2294個縣域劃分為6類。

《中國耕地質量等級調查與評定》結果顯示,我國耕地質量等別呈現總體偏低、分布集中、經濟發展區域與優質耕地分布區域在空間上復合等特點。調出商品糧最多的東北地區耕地平均質量等級較低,農田基礎設建設滯后;黃淮海平原區存在著農民收入水平低等問題,而水資源短缺制約著糧食生產能力的進一步提升;東南沿海水土光熱條件好,但建設用地的快速擴展導致耕地急劇減少,而非農就業機會增多引致的耕地撂荒、復種指數下降等現象突出,耕地“非農化”流失以及耕地“非糧化”傾向將造成人均糧食占有量進一步下降。因此,結合《全國土地整治規劃(2011~2015年)》、《全國新增1000億斤糧食生產能力規劃(2009~2020年)》,以縣域為單元科學劃分國家級層面的糧食生產地域功能類型區,積極實施土地整治重大工程,強化東北平原區、華北平原區等10個農用地整治重點區域的高標準基本農田建設、加快推進黃淮海等平原區的農村土地綜合整治和農田水利設施建設、穩定東南沿海的耕地面積并著力提升糧食播種面積;同時,創新糧食生產地域功能調控機制與政策,包括完善商品糧基地建設的質量考核體系、創新糧食安全基地建設穩定投入政策、加大財政轉移支付等措施,科學調控糧食增產和農民增收的關系,是有效破解“三農”問題、保障國家糧食安全的重要突破口[21]。

本文采用區域、省域和縣域層面的數據,系統分析1998~2010年中國糧食生產的區域格局變化。由于無法獲取大量樣本數據,本文僅分析了糧食總產量和人均糧食占有量的時空動態格局,尚未分析典型類型區糧食格局演化的驅動機制、所造成的生態環境效應及其優化調控機制;尚未系統分析糧食結構以及作物品種的供需關系,這在一定程度上限制了研究的深度。此外,情景模擬中國糧食生產的未來格局,并創新糧食生產的優化調控機制與對策,是下一步亟需深入研究的重要方向。

[1]國家發展改革委..國家糧食安全中長期規劃綱要(2008-2020)[EB/OL].http//:www.gov.cn.2008-11-13.

[2]劉彥隨,王介勇,郭麗英.中國糧食生產與耕地變化的時空動態[J].中國農業科學,2009,42(12):4269-4274.

[3]劉紀遠,張增祥,徐新良,等.21世紀初中國土地利用變化的空間格局與驅動力分析[J].地理學報.2009,64(12):1411-1420.

[4]屈寶香,張 華,李 剛.中國糧食生產布局與結構區域演變分析[J].中國農業資源與區劃,2011,32(1):1-6.

[5]李曉,謝永生,李文卓,等.黃淮海沖積平原區糧食生產生態成本探究[J].中國農業科學,2011,44(11):2294-2302.

[6]程琨,潘根興,鄒建文,等.1949-2006年間中國糧食生產的氣候變化影響風險評價[J].南京農業大學學報,2011,34(3):83-88.

[7]陸大道,樊杰.2050:中國的區域發展[M].北京:科學出版社,2009:117-120.

[8]金 濤,陸建飛.江蘇省耕地變化與糧食生產地域分化[J].農業現代化研究,2011,32(4):405-408.

[9]楊 春,陸文聰.中國糧食生產空間布局變遷實證[J].經濟地理,2008,28(5):813-816.

[10]Long H L,Zou J.Grain production driven by variations in farmland use in China:an analysis of security patterns[J].Journal of Resources and Ecology,2010,1(1):60-67.

[11]Yin P H,Fang X Q,Yun Y R.Regional differences of vulnerability of food security in China[J].Chinese Geographical Science,2009,19(5):532-544.

[12]姚成勝,汪瑩.我國中部地區糧食生產波動性的成因及其政策建議[J].農業現代化研究,2011,32(4):400-404.

[13]熊友云,張明軍,劉園園,等.中國糧食產量省區差距變化及其成因分析[J].自然資源學報,2009,24(6):965-974.

[14]Heilig G K,GFiseher,HvanVelthuizen.Can China feed itself?An analysis of China’s food prospects with special reference to water resources[J].International Journal of Sustainable Development and World Ecology,2000,7:153-172.

[15]辛良杰,李秀彬,談明洪.中國區域糧食生產優勢度的演變及分析[J].農業工程學報,2009,25(2):222-227.

[16]劉東,封志明,楊艷昭,等.中國糧食生產發展特征及土地資源承載力空間格局現狀[J].農業工程學報,2011,27(1):1-6.

[17]李裕瑞,呂愛清,卞新民.江蘇省人均糧食地域格局變化特征及驅動機制[J].資源科學,2008,30(3):423-430.

[18]劉玉,高秉博,潘瑜春.中國縣域人均糧食占有量空間變異特征研究[J].中國農業大學學報,2012,17(3):154-162

[19]姜世國,滕駿華 (譯),王法輝.基于GIS的數量方法與應用[M].北京:商務印書館,2009.

[20]靳誠,陸玉麒.基于縣域單元的江蘇省經濟空間格局演化[J].地理學報,2009,64(6):713-724.

[21]劉玉,劉彥隨,郭麗英.環渤海地區糧食生產地域功能綜合評價與優化調控[J].地理科學進展,2010,29(8):920-926.