中國東北糧食安全評價及政策模擬

何秀麗,劉文新

(中國科學院東北地理與農業生態研究所,吉林長春130012)

東北地區是我國重要的糧食主產區、商品糧供給區,同時是糧食增產潛力最大的地區[1],對于保障國家糧食安全具有重要的戰略意義。自“六五”時期開始,東北地區共建設商品糧基地縣(市)110個,占全國商品糧基地縣(市)的13%,是東北地區縣(市)總數的72.85%,年提供商品糧3000-3500萬t,是中國最大的商品糧戰略后備基地[2]。

研究東北地區糧食安全問題,實質是研究東北地區糧食生產能力對于國家糧食安全的保障能力。按照糧農組織對糧食安全概念的界定,糧食安全包括:有效供給、有效需求以及合理的膳食結構。所以,全面系統的進行糧食安全評價需要對總量、供給量、需求量以及不同品種供需進行多角度剖析,并將“人本”層面的口糧安全列為糧食安全研究的重點。擬通過此文,系統評價東北商品糧基地對國家糧食安全的保障能力,對商品糧基地可持續發展提出相應對策建議,實現農業生產結構與國家糧食安全需求相適應,最終鞏固東北商品糧基地在保障國家糧食安全中的重要戰略地位。

1 中國東北糧食安全評價

1.1 糧食供給安全評價

自2006年下半年以來,全球糧價上漲引發了全球性糧食恐慌。糧食作為生活必需品,在一定時期或特殊時期(如糧荒年代)內,糧食生產難以遵循比較優勢進行國際分工,其更應該遵循國家的安全戰略[3]。中國作為糧食需求大國,避免因糧食危機導致社會動蕩的關鍵在于確保糧食需求在較大程度上實現自給,實現糧食供給安全。在衡量中國東北地區糧食供給是否安全時,本文認為糧食總產量及其波動變化態勢、人均占有量及其變化以及年提供的商品糧數量是其中的代表性指標。

(1)東北地區糧食增勢顯著

將1949年以來東北地區與全國的糧食產量作3年滑動平均(圖1),可以發現東北地區與全國糧食變化趨勢線非常接近,充分表明了建國至今東北地區作為保障國家糧食安全的戰略地位長期存在。東北地區糧食產量不斷增加,上升趨勢顯著,于1956-2006年實現了由2000萬t到8000萬t的跨越。其中,糧食產量由5000萬t提升至7000萬t的時間較短,在一定程度上表明,這個產量水平是以技術提升、基礎設施完善、農田投入增加(包括機械動力、用電、化肥等)、科學農田管理等多重因素共同作用對以往糧食種植中不利因素矯正的結果,而7000萬t產量升至8000萬t則用了10年,表明此后土地產出能力對基礎設施、生產投入以及科學技術的要求越來越高,產量提高的難度加大,但2008年后糧食產量又呈現出較好的增長態勢,則可見東北地區糧食產量存在大幅提高的潛力。

圖1 東北地區糧食產量與全國比較

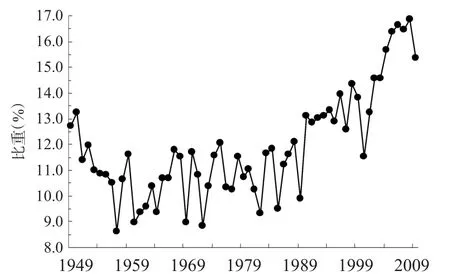

東北地區糧食產量占全國比重的趨勢變化(圖2)表明,糧食產量的穩定性是亟需加強的。1949年,東北地區糧食產量占全國的比重約為13%,此后長期低于該水平,直到1990年,糧食產量占全國比重才重新達到13%。進入21世紀以來,東北地區糧食產量占全國比重逐步增大,由2000年的11.5%增至2008年的16.5%,2009年則下降為15.8%,但整體呈現出良好的上升趨勢。總體而言,1990年代以來,東北地區糧食生產在全國糧食安全中的戰略地位逐步提高,但穩定性需要加強。

圖2 東北地區糧食產量占全國比重變化

(2)人均糧食擁有量與商品糧量增長

1970年代中國糧食生產格局由“南糧北運”轉為“北糧南運”,因此將1970-2009年作為本文研究東北地區人均糧食占有量的時間段。1970-2009年,東北地區人均糧食產量由400kg以下增至800kg以上,同期全國人均糧食產量僅由300kg以下增至400kg左右,尤其自1980年代中期開始,東北地區人均糧食占有量得到較大幅度提升,與全國平均水平的差額呈逐年增大態勢。

世界糧食危機線是人均370kg,而FAO指出衡量糧食安全的標準之一是“年人均糧食達到400kg以上”,所以,本文認為東北地區作為國家糧食主產區,糧食安全的界定應以400kg為下限,在商品糧計算過程中以此為標準。研究表明,1970年,東北地區人均糧食占有量為375kg,按照人均400kg來衡量則產量全部用于區域自給,沒有余糧可供調出。在1970-1985年的16年里,有70%的年份人均年糧食占有量低于400kg,若嚴格按照此標準進行衡量,自1986年開始,東北地區正式發揮出商品糧基地的重要作用。1986年,東北地區人均糧食占有量465kg,可供調出商品糧615萬t,此后,1990年商品糧突破1000萬t,1996年突破 2000萬 t,1998年突破3000萬t,此后則一度下滑,至2006年商品糧數量再次突破3000萬t,2006-2009年平均年調出商品糧保持在3000-3800萬t。若以此水平進行估算,東北地區商品糧基地對于平衡全國人均年約380kg的糧食占有量起到了重要保障作用,維護了中國糧食安全。

1.2 糧食結構安全評價

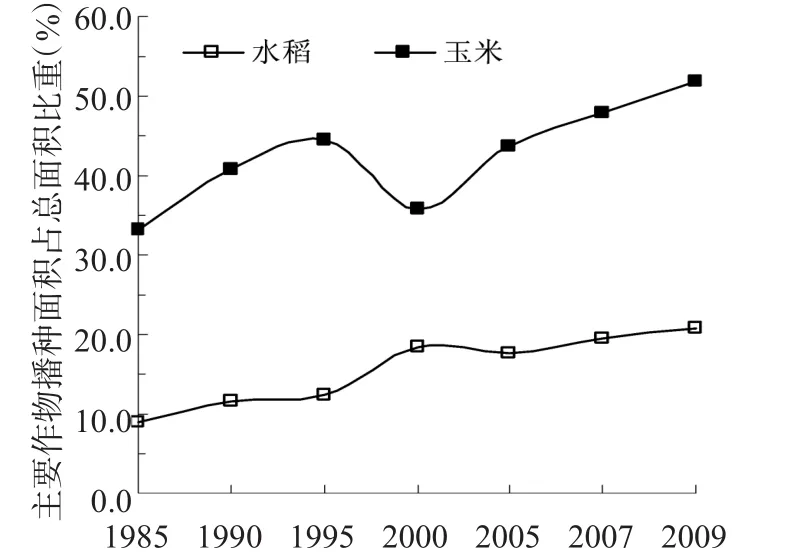

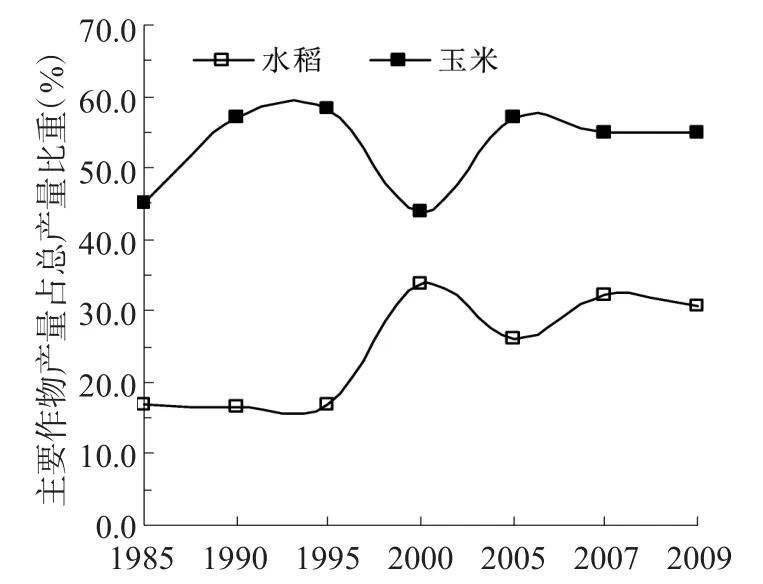

糧食結構安全主要考察糧食種植結構或產量結構與需求結構是否能夠很好的匹配,以避免因產需缺口或產需錯位產生的糧食安全隱患。目前,東北地區已經形成了以玉米、水稻、小麥為主的種植格局,種植面積占90%以上(圖3);從產量結構來看,玉米、水稻產量占糧食總產量的比重和接近90%,其中水稻占30%左右(圖4)。

圖3 1985-2009年水稻、玉米種植規模比重

除饑荒年代外,糧食消費結構中品種之間可替代性不強。東北地區近5年水稻產量平均約為2500萬t(按照出米率65%,則大米產量約1625萬t),年居民消費大米約800萬t,完全具備保障東北本區城鄉居民膳食需求的能力,但若將保障尺度拓寬至全國范圍,水稻產量則略顯不足,玉米在當今飲食結構中所占的地位決定了其并不足以對保障“人本”糧食安全起到顯著作用,糧食種植結構面臨調整壓力。

圖4 1985-2009年水稻、玉米產量比重

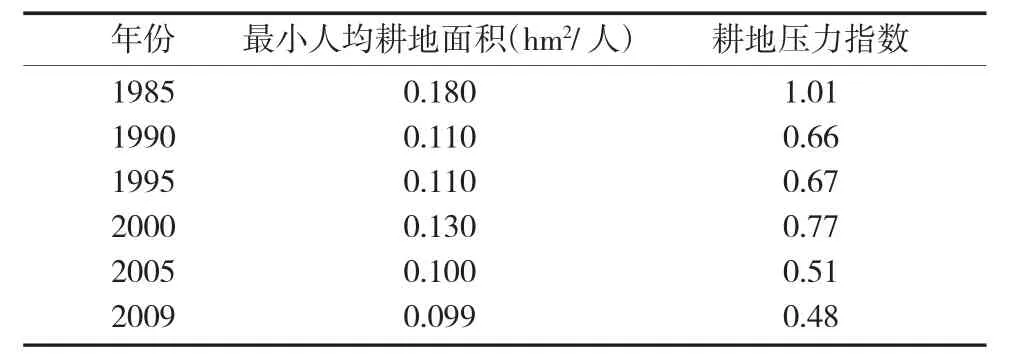

1.3 耕地安全評價

對耕地安全的評價采用蔡運龍教授[4]所提出的最小人均耕地面積與耕地壓力指數,最小人均耕地面積反映的是為保障一定區域糧食安全而需要的人均耕地數量底線,耕地壓力指數則用來衡量區域耕地資源緊張程度。在對耕地安全進行測算時,選取1985、1990、1995、2000、2005、2009 等 6 個 時 間 斷面,計算不同時期耕地資源所承受的壓力水平及變化趨勢。計算中所選用的具體參數值以東北地區總體水平為準,如糧食自給率100%、復種指數1.02等。東北地區最小人均耕地面積、耕地壓力指數均呈現下降趨勢,分別由1985年的0.18hm2、1.01下降至2009 年的 0.099hm2、0.48(表 1),這其中單位面積產量提高是產生變化的關鍵因素。從糧食安全的角度來看,東北地區耕地數量不僅保障區域自身糧食安全的需求,且保障人均400kg食物需求的最小人均耕地面積0.099hm2,而東北地區實際人均耕地數量是此數值的2倍多。由此可見,東北地區的耕地資源能夠為國家糧食安全提供保障,且隨著產出能力的提升,保障能力將逐步增強。

表1 東北地區最小人均耕地面積與耕地壓力指數的變化

2 糧食安全情景模擬

2.1 模擬情景及主要方程設置原則

模擬不同情景下的糧食安全狀況能夠較好的對糧食安全進行政策調控。本文基于Vensim系統[5,6]構建東北地區糧食生產系統的SD模型,針對上文對糧食安全的評價視角設計2種情景進行模擬,包括(1)基于當前各項指標在1980-2009年的變化規律,計算出指標的增長率并由此對指標進行賦值,擬設為基準情景;(2)針對糧食結構安全調整水稻種植比例,擬設為種植結構調整情景。由于當前東北地區保障人均400kg糧食占有量的最小人均耕地面積僅為0.099hm2,而實際人均耕地面積達到0.2047hm2,耕地壓力指數僅為0.48,所以東北地區有一半以上的耕地是用作商品糧的生產,耕地保障能力較強,故不設耕地調整情景進行模擬。模型設計主要基于糧食生產系統,將影響糧食單產的農業人口、農業機械總動力、化肥施用量、農村用電量、有效灌溉比重等指標納入進來,將影響糧食播種面積的城市化率、耕地面積等指標納入進來,將影響農田水資源供給的總供水量、非農產業用水量、城市綜合用水量、單位耕地需水量等指標納入進來。在確定單產水平的方程時考慮用回歸分析,水稻單產與化肥施用量、農業機械總動力、農業人口、有效灌溉比重、農村用電量等5項指標的相關分析結果表明,相關性分別為0.862、0.637、-0.694、0.831、0.699,在 0.01 水平(雙側)上顯著相關,回歸分析結果顯示R為0.836,R2為0.793,據此將水稻單產的方程設為:水稻單產=-186.178+4.454*化肥施用量-0.676*農業機械總動力+0.738*農業人口+60.254*有效灌溉比重+9.702*農村用電量;而在對玉米單產與這些指標進行回歸分析時,效果并不理想,R2僅為0.257,同時相關分析的結果表明玉米單產僅僅與化肥施用量相關性良好,因此選擇用化肥施用量對玉米單產進行線性擬合,得到方程式為:玉米單產=2.8955*化肥施用量+3976.6。

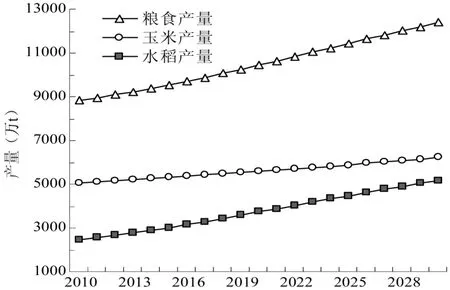

2.2 糧食安全情景模擬結果分析

基準情景模擬的結果(圖5)顯示出,2030年東北地區糧食產量為11796.9萬t,其中水稻產量3529萬t,玉米產量7735.8萬t。按照參數設計,基準情景中將歷年城市化變化率“年均漲幅0.52%”作為參數,城市化水平增長約10%達到61.27%,而耕地面積的方程設置是根據城市化率進行擬合而成,耕地面積減少約14%,因此糧食產量的提高主要來自于單產水平的貢獻,2030年玉米、水稻單產水平達到7735.76kg/hm2和9959.27kg/hm2,分別是2010年的1.3倍和1.4倍。與糧食生產直接相關的各要素如農村用電量、農業機械總動力、化肥施用量等分別由 2010年的 369.8億 kW·h、7701.9萬 kW、691.47萬t躍升至2030年的1456.31億kW·h、21553.4萬kW、1298.28萬t,有效灌溉比重則由于供水總量的限制以及非農用水量的加大而呈現出先升后降的態勢,由28%左右遞升至32%又下降為26%左右。若僅從糧食安全角度來考慮,在城市化率年均增長0.52%的前提下,耕地面積降幅不大且與糧食生產相關的因素穩定增長態勢顯著,如圖6顯示,耕地壓力指數已經降至0.4以內,同時結構安全系數提高了0.76,可認為保持影響糧食生產要素的現有變化趨勢,則2010-2030年東北地區糧食總量安全與結構安全都能得到較好的保障。

圖5 基準情景下東北地區糧食產量的模擬結果

圖6 兩種情景下結構安全系數與耕地壓力指數的模擬結果

種植結構調整情景結果(圖7)顯示出,由于水田單位產量較之旱田略高,所以種植結構調整后,2030年糧食產量達到12392.3萬t,較之基準情景高出約700萬t。此外,水田產量增加促使結構安全系數提高,圖6中顯示出結構安全體系提高,人均口糧占有量相當于人均口糧需求量的3.3倍(基準情景為2.28倍),口糧保障能力增強。但是,由于單位水田需水量是單位旱田需水量的4倍以上,所以旱改水的水資源壓力較大,在年供水增量不改變的前提下,有效灌溉比重下降至22%左右,比基準情景約低4%。受到供水制約,種植結構調整情景下的水稻單產水平總體低于基準情景,至2030年水稻單產水平差達250kg/hm2,呈現出差距愈來愈顯著的態勢。所以,雖然種植結構調整情景能夠對糧食總量安全與結構安全提供較高保障,但是這種情景在實際操作中對農業供水需求亦更強烈。

圖7 種植結構調整情景下東北地區糧食產量的模擬結果

3 結論

基于對東北地區糧食供給安全、結構安全與耕地安全的系統評價,以及應用SD模型模擬的基準情景和種植結構調整情景下中期尺度東北地區糧食產量的結果,得出的主要結論如下。

(1)東北地區糧食總量安全與耕地安全能夠得到持續保證。按照東北地區1949-2009年糧食產量與1985-2009年耕地壓力指數的變動態勢,以及基準情景與種植結構調整情景下糧食總產量與耕地壓力指數的模擬運行結果,可視為糧食產量穩定增長與耕地壓力指數垂直下降趨勢均較為顯著,糧食總量安全與耕地安全能夠得到保證。

(2)保障水資源供給能力是確保糧食結構安全的關鍵問題。由于糧食消費的品種之間替換性不強,所以本區域居民口糧以及外調商品糧中的口糧部分基本依賴著占糧食總產量中30%的水稻來供給,從水稻年產出與口糧年需求雙向考慮,調整種植結構、增加水稻播種面積是保障糧食結構安全的有效途徑。然而,種植結構調整情景下的運行結果顯示,2010-2030年有效灌溉比重下降了6%,2030年可灌溉耕地面積比基準情景下減少了100萬hm2。由于有效灌溉面積的下降,導致水稻單產水平降低,其產量提高完全依賴于種植面積的擴大。所以,提高水資源供給能力或農田利用灌溉系數來保障農業供水能力,是實現糧食結構安全的關鍵。

[1]劉興土,武志杰.東北地區糧食生產潛力的分析與預測[J].地理科學,1998,18(6):501-509.

[2]何秀麗,張平宇,劉文新.東北地區糧食生產的時序變化及影響因素分析[J].農業現代化研究,2006,27(5):360-363.

[3]陳文勝,王文強.中國糧食安全:有爭議的戰略問題[J].中國市場,2010(11):50-51.

[4]蔡運龍,傅澤強,戴爾阜.區域最小人均耕地面積與耕地資源調控[J].地理學報,2002,57(2):127-134.

[5]李旭.社會系統動力學政策研究的原理、方法和應用[Z].上海:復旦大學出版社,2008.

[6]王其藩.系統動力學(2009年修訂版)[Z].上海:上海財經大學出版社,2009.