水稻秸稈的腐解特征及其培肥增產作用研究

胡宏祥,汪玉芳,何 方,邸云飛

(安徽農業大學資源與環境學院,安徽合肥 230036)

我國近些年農業科學技術水平提高較快,農業發展迅速,糧食產量呈持續增加之勢,農作物秸稈生產量也隨之增加。據統計,我國每年生產約7億t的秸稈,占世界秸稈總量的30%。在廣大農村,尤其是農業主產區,秸稈資源大量過剩的問題也日趨突出。在每年的7億t秸稈中,被利用的不足2 000萬t,約97%的秸稈被焚燒、堆積或者遺棄[1-2]。人們對秸稈的不恰當處置不僅造成資源的極大浪費,而且對環境造成破壞,也影響了交通安全、社會生產和人民的生活,已經成為一個嚴重的社會問題[3-5]。因此,如何做好農作物秸稈的就地轉化成為一個急需解決的農業問題,在新的生產條件和農村發展條件下,積極探索與中國耕作制度相適應的秸稈利用新途徑,對土壤的可持續利用和農業的可持續發展具有重要意義。我們根據江淮地區中部的氣候、土壤和農業特點,研究秸稈的腐解變化情況,監測水稻秸稈還田對培肥土壤和作物增產的效果,以便為更好地調控水稻秸稈還田腐解速度,推進水稻秸稈循環利用,改善農田土壤質量提供參考。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

本試驗從2010年10月至2011年6月在安徽農業大學農翠園試驗場進行。試驗點氣候為北亞熱帶季風氣候,多年平均降水量998 mm,多集中在6—8月,年平均氣溫15.7℃,地形為波狀平原,地帶性土壤為黃褐土。供試土壤的初始性狀為:土壤容重 1.42 g/cm3,有機質 17.05 g/kg,全氮 1.22 g/kg,堿解氮99.19 mg/kg,全磷 0.39 g/kg,有效磷 7.50 mg/kg,全鉀 16.45 g/kg,速效鉀 92.05 mg/kg,pH 值 6.35。

1.2 試驗設置

秸稈腐解試驗設置:田間小區種植油菜,將水稻秸稈粉碎成長度為1 cm的小段裝入尼龍網袋中,再埋入耕作田和免耕田中10 cm深的土中,其中埋入免耕田時,要保持上部10 cm土壤原先的緊實度。裝入尼龍網袋中的秸稈量為31.0 g,主要根據尼龍網袋大小(20 cm×30 cm),按照田間水稻秸稈產生總量的一半量還田為依據計算而成。設置3次重復。

秸稈還田培肥土壤試驗設置:分別設置5個處理,即耕作后水稻秸稈還田10 cm深(耕作還田10 cm)、耕作后水稻秸稈表層覆蓋(耕作表層覆蓋)、耕作后無水稻秸稈還田(耕作對照)、免耕水稻秸稈表層覆蓋(免耕表層覆蓋)、免耕無水稻秸稈還田(免耕對照)。耕作指在種植油菜時進行常規耕作,免耕指在水稻收獲后到油菜種植時一直不耕作。每個處理面積10 m2,秸稈還田量為516.8 g(相當于半量還田),按照常規施肥量和常規管理方式進行管理,用于測定秸稈還田對土壤性質和油菜產量的影響。各處理設置3次重復。

1.3 試驗樣品采集與測定

樣品采集:在水稻秸稈還田后 30、60、90、120、150、180 d 分別采集秸稈樣品,烘干稱秸稈的質量。在試驗前后分別采集田間土壤樣品,測定土壤的基本性質。油菜成熟時收獲油菜,測定各處理的油菜產量。

分析方法:土壤容重采用環刀法,pH值采用玻璃電極法,有機質采用元素分析儀;其他項目采用常規的經典分析方法[6]:水分含量采用烘箱法,全氮采用半微量開氏法,全磷采用氫氧化鈉堿熔-鉬銻抗比色法,全鉀采用氫氧化鈉熔融-火焰光度法,堿解氮采用堿解擴散法,有效磷采用NaHCO3浸提-鉬銻抗比色法,速效鉀采用NH4OAc浸提-火焰光度法。

1.4 試驗計算

水稻還田量的確定:根據水稻籽粒產量平均每公頃9 750 kg,水稻秸稈質量與水稻籽粒質量比為1.06∶1,計算獲得水稻秸稈還田量。全量還田為每公頃秸稈還田10 335 kg,半量還田為每公頃 5 167.5 kg。

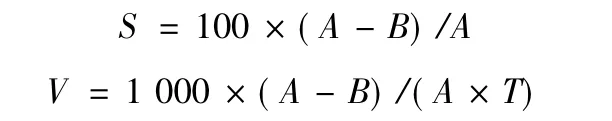

秸稈腐解率和秸稈腐解速率的確定:秸稈腐解率和秸稈腐解速率的計算公式分別為

上二式中:S為秸稈腐解率,%;A為階段初始的秸稈質量,g;B為階段末的秸稈質量,g;V為秸稈腐解速率,mg/(g·d);T為腐解時間,d。

2 試驗結果與分析

2.1 耕作方式對水稻秸稈還田腐解的影響

2.1.1 耕作方式對水稻秸稈還田腐解率的影響

圖1顯示,隨著時間的推移,耕作或免耕土壤中秸稈累積腐解率均呈增加趨勢,累積腐解率在前期增加得快,后期增加得緩慢。這說明秸稈腐解總體表現出前期快、后期慢的特點,其中前30 d腐解率達到20%左右,經過90 d腐解后,秸稈腐解率超過40%,150 d以后秸稈的腐解率增長趨緩。就耕作和免耕條件下水稻秸稈腐解率的差異來看,水稻秸稈埋入耕作后的土壤中腐解率要高于埋入免耕土壤中的腐解率,這說明耕作土壤通氣性好于免耕土壤,土壤中有更多的氧氣促進微生物活動,因此加快了秸稈腐解。從第30 d開始,耕作土壤中秸稈的腐解率20.16%就高于免耕土壤中的19.52%;到180 d時,耕作土壤中秸稈的腐解率上升到59.03%,高于免耕土壤54.52%的程度更明顯。

圖1 水稻秸稈還田腐解率變化過程

2.1.2 耕作方式對水稻秸稈還田腐解速率的影響

圖2顯示,早期水稻秸稈的腐解速率大,晚期腐解速率小。一般還田后的第1個月腐解最快,腐解速率都在6.5 mg/(g·d)以上,第2 個月腐解速率在6.0 mg/(g·d)以上,第3、4、5 個月平均腐解速率在4.9~2.6 mg/(g·d),到第6個月腐解速率一般降到2.5 mg/(g·d)以下,這符合秸稈進入土壤后,前期分解快、后期分解慢的腐解規律。從圖2還可看出,秸稈還田后的相同時間段內,埋入耕作土壤中的水稻秸稈腐解速率要高于埋入免耕土壤中的。其中,在還田后 30、60、90、120、150、180 d這6個時段內,耕作土壤中的秸稈腐解速率分別是6.7、6.3、4.9、3.7、3.4、2.4 mg/(g·d),而免耕土壤中的秸稈腐解速率則分別是 6.5、6.0、4.1、3.2、2.6、2.0 mg/(g·d),這也說明由于耕作土壤通氣性好,更有利于秸稈腐解。

圖2 水稻秸稈還田的腐解速率

2.2 水稻秸稈還田對土壤性質的影響

從表1可以看出,相對對照處理來說,秸稈還田處理的土壤容重減小,土壤有機質和氮、磷、鉀含量均高于沒有秸稈還田的土壤,并且氮、磷、鉀全量的增加效果比有效態含量要穩定。這說明秸稈還田改善了土壤理化性狀,培肥了土壤。

對比耕作與免耕后秸稈還田的結果可以看出,在耕作后實行秸稈還田,土壤的容重明顯低于免耕土壤,土壤養分含量也要高于免耕土壤。這一方面是由于耕作土壤有利于提高土壤的通氣性,促進了微生物的分解活動,有利于秸稈的腐解;另一方面是由于免耕土壤對秸稈分解養分的保持吸附作用僅限于表面土壤,而耕作土壤有較厚的上層土壤參與對養分的保持吸附。因此,對比較黏重的黃褐土來說,耕作后實行秸稈還田效果要好于免耕條件下的秸稈還田,耕作后秸稈埋入10 cm深還田要好于表層覆蓋還田。

表1 水稻秸稈還田后土壤性質的變化

2.3 水稻秸稈還田對油菜作物的增產作用

在水稻秸稈還田的田間試驗中,測定的油菜產量顯示,進行水稻秸稈還田可以提高油菜的產量。其中,在耕作條件下,水稻秸稈埋入10 cm深、表層覆蓋還田和對照(無秸稈還田)的油菜產量分別為2 751.30、2 653.05 和 2 367.45 kg/hm2,與對照比秸稈還田后增產分別達383.85和285.60 kg/hm2。在免耕條件下,水稻秸稈表層覆蓋還田和對照(無秸稈還田)的油菜產量分別為2 581.35和2 140.95 kg/hm2,秸稈還田后增產幅度達440.40 kg/hm2。因此,應提倡秸稈還田,尤其是免耕區,更應提倡秸稈還田,其增產效果要好于耕作條件下的秸稈還田。實行秸稈還田,對于推進農村循環農業發展,促進農業的高產穩產具有重要的意義。

3 結論與討論

水稻秸稈還田腐解速率總體上表現出早期快后期慢的特點,最后趨于平穩。一般來說,前3個月秸稈腐解量可達40%左右。從耕作方式看,水稻秸稈埋入耕作土壤中的腐解速率要高于埋入免耕土壤中。在耕作后實行秸稈還田,土壤的容重明顯低于免耕土壤,土壤養分含量也要高于免耕土壤。水稻秸稈還田可以提高油菜作物的產量,增產幅度在285.60~440.40 kg/hm2之間,其中免耕秸稈還田的增產效果要好于耕作秸稈還田。

水稻秸稈在早期腐解速度快,后期腐解速度慢并逐漸趨于相對平穩,這與李逢雨[7]和劉世平[8]等的研究結果類似。這主要是因為在腐解前期,秸稈中的可溶性有機物如多糖、氨基酸、有機酸等以及無機養分較多,為微生物提供了大量的碳源(能源)和養分,使微生物數量增多,活性增強;而隨著腐解的進行,秸稈中可溶性有機物逐漸減少,剩余部分主要為難分解的有機物質,導致微生物活性降低,秸稈的腐解也就隨之變慢[9]。

[1]張福鎖.我國肥料產業與科學施肥戰略研究報告[M].3版.北京:中國農業大學出版社,2008:50-54.

[2]張慶玲.水稻秸稈還田現狀與分析[J].農機化研究,2006(8):223 -224.

[3]Blazier M A,Patterson W B,Hotard S L.Straw harvesting,fertilization,and fertilizer type alter soil microbiological and physical properties in a loblolly pine plantation in the mid-south USA[J].Biology and Fertility of Soils,2008,45(2):145 -153.

[4]Wuest S B,Caesar- TonThat T C,Wright S F,et al.Organic matter addition,N,and residue burning effects on infiltration,biological,and physical properties of an intensively tilled siltloam soil[J].Soil and Tillage Research,2005,84(2):154 -167.

[5]Li Lingjun,Wang Ying,Zhang Qiang,et al.Wheat straw burning and its associated impacts on Beijing air quality[J].Science in China Series D:Earth Sciences,2008,51(3):403 -414.

[6]鮑士旦.土壤農化分析[M].北京:中國農業出版社,2000:22-110.

[7]李逢雨,孫錫發,馮文強,等.麥稈、油菜稈還田腐解速率及養分釋放規律研究[J].植物營養與肥料學報,2009,15(2):374 -380.

[8]劉世平,陳文林,聶新濤,等.麥稻兩熟地區不同埋深對還田秸稈腐解進程的影響[J].植物營養與肥料學報,2007,13(6):1049 -1053.

[9]何念祖,林咸永,林榮新,等.面施和深施對秸稈中氮磷鉀釋放的影響[J].土壤通報,1995,26(7):40 -42.