梅州市地質災害易發性評價方法研究

姚 勇,稅長軍

(1.嘉應學院土木工程學院,廣東梅州514015;

2.中國石油股份有限公司長慶分公司第二采油廠,甘肅慶陽 745000)

梅州市是個“八山一水一分田”的典型山區丘陵城市,地質環境脆弱,花崗巖、變質巖、強風化巖分布范圍廣,屬亞熱帶氣候區,災害性天氣較多,年降雨日數150 d左右,年均降水量1 483~1 798 mm。在這種特殊的地質地貌和氣候條件下,梅州市崩塌、滑坡、地面塌陷、泥石流、地裂縫等地質災害發生頻繁,有約6 993個山體滑坡、崩塌等災害隱患點,受威脅人口、財產超過10萬人、5億元。據不完全統計,近20年來梅州市地質災害共造成171人死亡、166人受傷,直接經濟損失6億元。鑒于這種情況,對梅州市的地質災害易發性進行系統研究是非常必要和有意義的。

地質災害易發性是指地質災害發生活動的可能性,是地質災害危險性預測與防治的重要依據。由于地質災害是一個復雜的系統,其發生的時間、地點、規模和方式具有很大的不確定性,要詮釋地質災害本身的發生、發展規律十分困難,因此地質災害易發性的科學評價難度較大[1-3]。本研究以環境因素控制論為理論基礎,建立地質災害易發性評價模型,與MapGIS平臺相結合,對梅州市地質災害進行易發性評價。

1 評價方法

1.1 評價因子

控制和影響地質災害形成的因素有很多,概括起來主要包括地質災害的內在條件和誘發條件兩個方面。本研究以環境因素控制論為理論核心。環境因素控制論[4]包含兩層涵義:一是一切地質災害都是環境因素綜合作用嚴格控制的結果;二是人類可以通過調節各種環境因素來控制災害的發生或減少災害損失。第一層涵義為研究地質災害提供了理論依據,可以作為地質災害易發性評價的基本原理;第二層涵義為地質災害防治提供了可能性。本研究選取巖土性質、地質構造、地形地貌、地下水特征、地表水活動、植被覆蓋度、氣候氣象和人類活動等[5]環境因素,作為地質災害易發性的評價因子,并將各評價因子按照對地質災害易發性的影響程度分為4級,分別賦予評分值 1、2、3、4,見表 1。

表1 梅州市地質災害易發性評價因子分級

1.2 評價模型

在咨詢專家和參考相關研究成果的基礎上,確定地質災害易發性評價模型的計算公式為

式中:M為綜合評分值;pi為第i個評價因子評分值;wi為第i個評價因子權值;n為評價因子個數,n=8。

綜合評分值M是反映該單元地質災害易發程度的綜合指標,其值越大,地質災害越容易發生,即地質災害發生的危險性越高。為確定各評價單元所屬的地質災害易發區,根據評價結果將研究區分為4個等級,即M≥3.2為地質災害高易發區,2.4≤M <3.2為地質災害中易發區,1.6≤M <2.4為地質災害低易發區,M<1.6為不易發區。

1.3 權值確定

采用A.T.W.Chu提出的權的最小平方法確定權值wi。該方法克服了傳統層次分析法的不足,避免了一致性檢驗,簡化了計算過程,提高了效率[5]。根據各評價因子的重要性,將其進行兩兩比較,由比較結果確定判斷矩陣A為

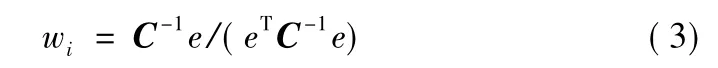

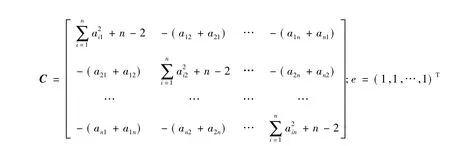

權向量的解析表達式為

式中:

求解得 wi=(0.13,0.13,0.25,0.07,0.06,0.05,0.06,0.25)T,即巖土性質、地質構造、地形地貌、地下水特征、地表水活動、地表植被、氣候氣象和人類活動對應的權值分別為0.13、0.13、0.25、0.07、0.06、0.05、0.06、0.25。權值的分布情況反映了內在因素在地質災害易發性方面的控制作用,也說明人類活動已成為誘發地質災害的主要因素。

2 地質災害易發性分區

2.1 地質災害特征

實地調查結果表明,梅州市地質災害具有災害點數量多、個體規模小、穩定性差、危害程度較小等特點,地質災害以崩塌、滑坡為主,分布規律呈現明顯的地域性,且多發生在雨季,同時地質災害的發生與人類工程活動關系密切。

2.2 地質災害分區

基于MapGIS平臺,采用前文確定的地質災害易發性評價模型對梅州市地質災害易發性進行評價和分區。

單元剖分的形式及大小對易發性區劃的結果影響較大[6],因此本研究采用最常用的20 m×20 m矩形網格單元進行計算。首先以梅州市地質災害分布圖(1∶2萬)為基圖,將采集到的各個評價因子信息分別作為一個單獨的圖層,分別與基圖在GIS中作空間疊加分析;然后根據綜合評分值計算公式,對各評價因子的柵格圖層進行重新分類疊加;最后利用GIS柵格計算功能完成各評價因子的綜合評分值計算,生成以綜合評分值大小衡量的地質災害易發程度指數計算結果,即地質災害易發性分區圖(圖1)。

圖1 梅州市地質災害易發性分區

據調查,梅州市地質災害高易發區面積為6 008.52 km2,在各縣皆有分布,占全市土地總面積的37.85%,有災害點5 104處,占全市災害點總數的83.22%,災害點密度為0.85處/km2;中易發區面積為4 729.28 km2,占土地總面積的29.79%,有災害點789處,占災害點總數的12.86%,災害點密度為0.17處/km2;低易發區面積為 4 384.57 km2,占土地總面積的27.62%,有災害點224處,占災害點總數的3.65%,災害點密度為0.05處/km2;不易發區面積為753.68 km2,占土地總面積的4.75%,有災害點16處,占災害點總數的0.26%,災害點密度為0.02 處/km2。

地質災害易發性分區結果與地質災害調查結果相符程度高,較好地反映了梅州市地質災害的分布情況和易發程度,其中高易發區可劃分為東南崩塌、滑坡高易發亞區和西北崩塌、滑坡、塌陷高易發亞區,并進一步劃分為長治—青溪、大埔西河、大埔銀河—三河、大埔大東—豐順黃金、豐順建橋—湯坑、豐順八鄉山、五華郭田—硝芳、五華周江—華陽、五華華城—小都—潭下、蕉嶺長潭—五華雙頭、平遠差干—仁居—八尺—中行及蕉嶺南磜—梅縣丙村等12個小區,是地質災害防治重點。地質災害易發性分區圖可作為今后地質災害防治、監測等工作的依據。

3 結語

對梅州市地質災害高發的現狀進行了初步分析,通過實地調查確定易發性主要影響因子,建立地質災害易發性評價模型,并借助MapGIS軟件生成地質災害易發性分區圖,得到如下結論:

(1)以環境因素控制論為理論基礎,以巖土性質、地質構造、地形地貌、地下水特征、地表水活動、地表植被、氣候氣象和人類活動等8項指標為評價因子建立地質災害易發性評價模型。

(2)采用A.T.W.Chu提出的權的最小平方法來確定權值,巖土性質、地質構造、地形地貌、地下水特征、地表水活動、地表植被、氣候氣象和人類活動對應的權值分別為0.13、0.13、0.25、0.07、0.06、0.05、0.06、0.25。權值的分布情況反映了內在因素在地質災害易發性方面的控制作用,也充分考慮了人為因素的影響。該方法的優越性體現在避免了一致性檢驗,簡化了計算過程,提高了工作效率。

(3)基于MapGIS,根據易發性評價方法對梅州市地質災害易發性進行評價和分區,將各評價因子的圖層與基圖進行疊加得出綜合評分值,生成易發性分區圖(圖1),其中高易發、中易發、低易發和不易發4種類型在梅州市各地均有分布,其中高易發區可劃分為東南崩塌、滑坡高易發亞區和西北崩塌、滑坡、塌陷高易發亞區,并進一步劃分為12個小區。地質災害易發性分區結果與地質災害調查結果相符程度高,可作為今后地質災害防治工作的重要參考。

[1]姚勇,高加成,姚文花.臨潼大水溝泥石流特征分析及危險性評價[J].鐵道工程學報,2010(11):5 -9.

[2]姚勇,高加成,姚文花.國道G212線魯班崖滑坡特征分析及穩定性評價[J].公路,2011(3):67-70.

[3]姚玉增,李仁峰,溫守欽,等.遼寧省凌源市山地地質災害易發性評價研究[J].地球學報,2010,31(1):109 -116.

[4]居恢揚,顧仁杰.地質災害研究的基礎理論——環境因素控制論[J].自然災害學報,1994,3(4):15 -22.

[5]王念秦,姚勇,羅東海.泥石流空間預判技術[J].蘭州大學學報:自然科學版,2009,45(1):8 -11.

[6]霍艾迪,張駿,盧玉東,等.地質災害易發性評價單元劃分方法——以陜西省黃陵縣為例[J].吉林大學學報:地球科學版,2011,41(2):523 -528.