小南溝金礦區地質災害危險性評價及防治措施

蔡慧慧

(河南省水文水資源局,河南鄭州 450003)

小南溝金礦區地質災害危險性評價及防治措施

蔡慧慧

(河南省水文水資源局,河南鄭州 450003)

地質災害;危險性評價;礦山;小南溝金礦

對小南溝金礦區礦山地質環境條件、地質災害等進行了野外調查,結果表明:現狀條件下礦區地質災害危險性較小,但礦山建設有引發地面塌陷、地裂縫、崩塌、泥石流等地質災害的可能性,礦山建設也有遭受地面塌陷、地裂縫、崩塌、泥石流等地質災害的危險性,其中崩塌、泥石流災害危險性等級為中級,地面塌陷、地裂縫災害危險性較小。針對存在的問題,建議及時清理露天采場邊坡上的松動巖(礦)石、停止在溝谷中堆放低品位礦石、合理安置礦山工作人員住處和將采礦設備遠離地面塌陷區布置等。

礦產資源是支撐經濟社會發展的重要物質基礎[1],但礦山開采會引發地質災害,造成生態環境惡化,給國家、礦山企業及附近群眾造成不良社會影響和重大生命、財產損失,嚴重制約了國民經濟的可持續發展[2],因此開展礦山地質災害危險性評價,防患于未然,積極貫徹“以人為本,以防為主”的防災方針,對于保護礦山職工和附近群眾的生命、財產安全以及礦山企業的正常運營具有重要意義[3]。筆者對河南省小南溝金礦改擴建工程礦山建設可能引發的地質災害危險性進行評價,目的是將礦山地質災害的危害降至最低,促進礦區經濟與環境協調發展。

1 小南溝金礦區概況

小南溝金礦區位于河南省嵩縣大章鄉東灣村,北起伊河岸邊,南到廟嶺金礦邊界,東自鳳凰山、通峪溝底、柿樹園一線,西到竹園溝腦、竹園溝、東溝村、東灣村一線,礦區面積約2.90 km2,是座改擴建礦山,建設總投資480萬元。礦山可采金礦體分為通峪溝和小南溝兩個礦段,礦石保有儲量約58萬t,規劃生產能力6.8萬t/a,預計服務年限9 a,為中型巖金礦山。

根據開發利用方案,礦山開采方式主要為地下開采,局部地表為露天開采,其中通峪溝礦段Ⅷ號礦體采用平硐開拓、輕軌人力礦車運輸的開拓運輸方案,通峪溝礦段Ⅶ號礦體365 m中段以上采用平硐+盲斜井開拓、輕軌礦車運輸的開拓運輸方案;小南溝礦段451 m水平標高以上的礦體采用平硐開拓、輕軌礦車運輸方案,451 m水平標高以下的深部礦體采用豎井開拓、罐籠提升、平巷內人力礦車運輸的開拓運輸方案。礦井通風采用機械通風,采礦方法擬采用電耙留礦法和淺孔留礦法。

2 礦山地質環境條件

礦區屬暖溫帶大陸性季風氣候區,四季分明,夏季多東風,冬季多西北風,年平均風速3.2 m/s,年均降水量704 mm,降水多集中在7—9月,降水強度大,日最大降水量98.6 mm。礦區屬黃河流域伊河水系,伊河經礦區北端流過,區內溝谷發育,溝谷縱坡降大,地表徑流條件較好,有利于地面產流。

礦區地貌類型為低山區,最高海拔691.5 m,最低海拔383.0 m,相對高差308.5 m,山勢較陡峻。區內地勢南高北低,山體呈北東—南西向展布,山脊窄而陡峭,溝谷發育,山坡坡度一般為35°~50°,山谷呈 V 形,谷底坡降15°~20°。

礦區內出露的地層主要為中元古界熊耳群焦竹園組上段(chj3)流紋斑巖,局部地段夾有安山巖、火山角礫巖和凝灰質流紋斑巖。地質構造主要為斷裂構造,斷裂按其走向可分為兩組,即近南北向斷裂和近東西向斷裂。1條近南北向斷裂由南至北縱貫全區,是區內的主干斷裂,也是礦區的導礦和儲礦斷裂;4條近東西向斷裂分布在從礦區北部的柿樹園到南端的店房與廟嶺礦界,規模較小,走向長度多為數十米,傾向延伸也不大,斷裂屬成礦后構造,對礦體無明顯破壞作用。

3 地質災害危險性評價

3.1 地質災害危險性評價標準

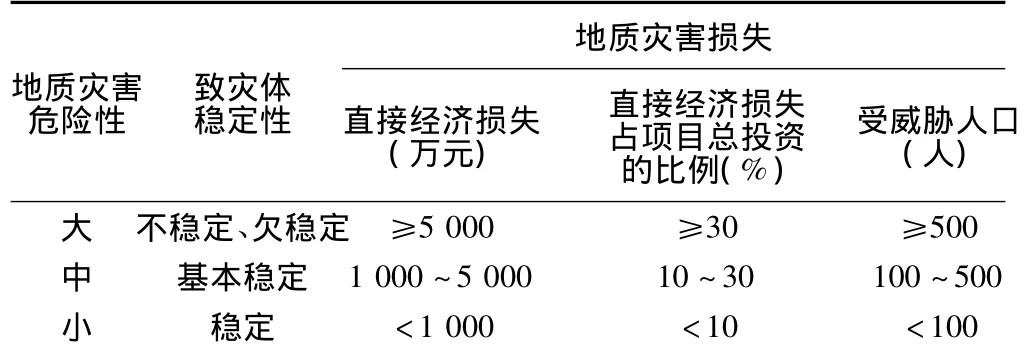

地質災害危險性評價是在查明各種致災作用的性質、規模和承災對象社會經濟屬性的基礎上[4],從致災體穩定性和致災體與承災對象遭遇的概率方面進行分析,對其潛在的危險性進行客觀評價。參照《地質災害危險性評估技術要求》(試行)中的相關規定,本研究評價方法是依據致災體穩定性、地質災害損失對地質災害危險性進行分級,評價指標見表1。

表1 地質災害危險性評價指標

3.2 地質災害危險性現狀評價

根據野外地質災害綜合調查,礦區通峪溝附近有1處地面塌陷,塌陷坑邊緣發育有小型崩塌,另外大南溝西側山坡也發育有小型殘坡積物崩塌。地面塌陷位于通峪溝北段西側山坡上,平面形態為扁橢圓狀,長約50 m、寬約20 m、深10~20 m,是通峪溝礦段近地表中段的采空區在重力、降水等作用下發生坍塌引起的。該地面塌陷僅對山坡及其上植被造成小范圍的破壞,不會造成人員和其他財產損失。塌陷坑邊緣發育有小型土質、巖質崩塌各1處,其中土質崩塌發育在塌陷坑的西北角,崩塌體呈舌狀,長15 m、寬5 m、厚1.5 m,是由塌陷坑壁上部的殘坡積黃土發生坍塌引起的;巖質崩塌發育在塌陷坑西側坑壁中部,巖塊散落在坑底,大小多為0.05~0.50 m3,最大達3 m3。崩塌的形成原因是采空區塌陷坑坑壁較陡,坑壁之上的巖體及上覆的殘坡積黃土疏松破壞,在重力、降水等作用下容易發生失穩。綜上,現狀條件下礦區僅存在崩塌和地面塌陷災害,且災害規模較小,僅對山坡造成小規模破壞,不會造成人員傷亡和財產損失,因此目前礦區地質災害危險性較小。

3.3 地質災害危險性預測評價

3.3.1 礦山建設引發地質災害的可能性

(1)引發地面塌陷、地裂縫災害的可能性。礦區金礦體賦存在構造蝕變帶中,傾角較大。根據礦山開發利用方案,礦區擬主要采用地下開采方式。隨著礦體的不斷開采,礦區通峪溝和小南溝兩礦段地下采空區的范圍不斷擴大,最終將形成水平面積8萬m2(通峪溝礦段)和20萬m2(小南溝礦段)的采空區。采空區面積巨大,在重力、降水等誘因作用下容易發生坍塌,形成地面塌陷、地裂縫等,因此該礦山建設有引發地面塌陷、地裂縫的可能性。

(2)引發崩塌災害的可能性。礦區小南溝礦段出露在地表的礦體擬進行露天開采,形成小規模的露天采場,采場長約100 m、寬約40 m,呈橢圓形,四周形成坡度60°~80°、高度10~70 m的人工斜坡。這些斜坡坡度較陡,所采礦體賦存在斷裂破碎帶中,巖礦石疏松破碎,加之采礦時采用炸藥爆破,致使斜坡之上的礦(巖)塊體容易在重力、降水等誘因作用下發生失穩,形成崩塌災害,因此該礦山建設有引發崩塌災害的可能性。

(3)引發泥石流災害的可能性。目前礦區內的大小南溝、通峪溝中已堆放有大量的廢石和低品位礦石,隨著金礦改擴建后的進一步開發,采礦廢棄物數量還會繼續增加,導致礦區內松散物源大量增加。此外,根據氣象資料,尤其是在汛期降雨量大且集中,充足的水源加上數量巨大的松散物源,使礦區具備了發生泥石流災害的環境條件,因此礦山建設有誘發泥石流災害的可能性。另外,礦區若發生泥石流災害,將阻塞伊河河道,并可能造成伊河氰化物污染,甚至污染下游的陸渾水庫,對伊河水環境將產生較大影響。

3.3.2 礦山建設遭受地質災害的可能性

(1)遭受地面塌陷、地裂縫災害。礦區主要采用地下開采方式,隨著采空區面積不斷擴大,在重力、降水等誘因作用下容易發生地面塌陷和地裂縫災害,威脅礦山安全,因此礦山建設本身有遭受地面塌陷、地裂縫災害的可能性。由于這類災害僅對礦區山坡造成輕微破壞,不會造成人員傷亡和其他財產損失,故其危險性較小。

(2)遭受崩塌災害。由于小南溝露天采場周圍邊坡陡立、礦(巖)石疏松破碎,加之礦山建設時采用炸藥爆破,礦(巖)石在重力作用下易發生失穩,由斜坡上翻滾至采場內,進而直接威脅采礦人員和設備安全,可能造成較大的經濟損失,因此礦山建設本身遭受此類崩塌災害的危險性為中級。

(3)遭受泥石流災害。通峪溝礦區內有大量低品位金礦石,占據了溝谷的大部分地段,束窄了水流通道,嚴重阻礙洪水下泄;小南溝礦區情況也基本相同,大量低品位礦石將溝口完全堵住,僅在溝谷的一側修建了斷面尺寸1.5 m×1.8 m的導水暗洞,遠遠不能滿足洪水下泄的要求;前期金礦工程使用的尾礦庫位于礦區大南溝溝口,尾礦壩為碎石壩,高約40 m、長約50 m,全由疏松碎石堆成,穩固性較差,溝內的洪水僅由斷面約1.5 m×1.8 m的人工暗道下泄,遠遠不能滿足下泄要求。因此,未來在小南溝金礦區采礦期間,隨著生產的持續,廢石、低品位礦石、尾礦砂堆積將導致固體廢棄物增加,使庫區具備了暴發泥石流的物質條件。根據中國地質環境監測院《縣(市)地質災害調查與區劃基本要求實施細則》,判斷礦山建設有遭受泥石流災害的可能性,其危險性為中級。

3.4 綜合評價

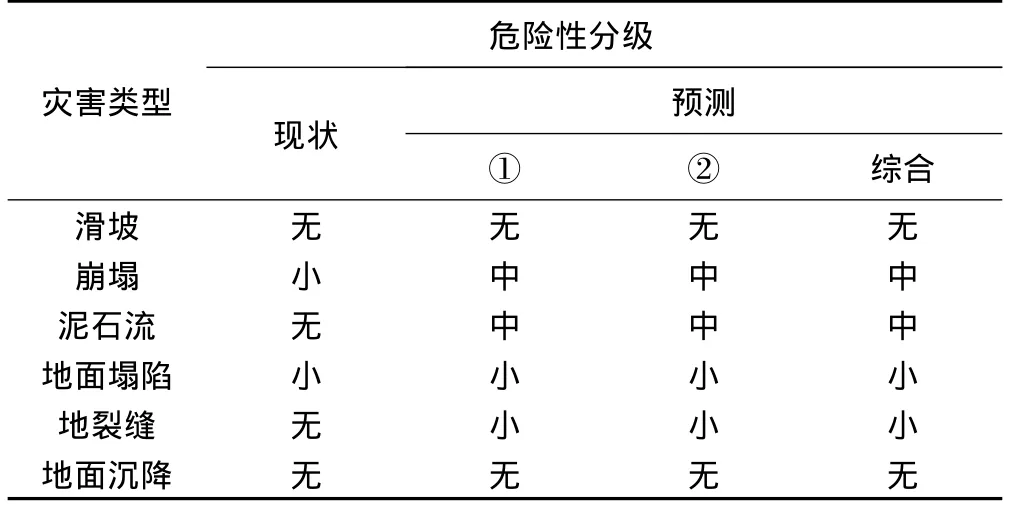

綜上所述,現狀條件下礦區地質災害危險性較小,但礦山建設有引發地面塌陷、地裂縫、崩塌、泥石流等地質災害的可能性,礦山建設本身也有遭受地面塌陷、地裂縫、崩塌、泥石流等地質災害的危險性,其中崩塌、泥石流災害危險性為中級,地面塌陷、地裂縫災害危險性較小,地質災害危險性綜合評價結果見表2。

表2 地質災害危險性綜合評價結果

4 防治措施與建議

4.1 防治措施

(1)為防止露天采場邊坡發生崩塌,礦山生產中應對露天采場邊坡上的松動巖(礦)石進行及時清理,同時在采場邊坡修建安全平臺并采取必要的防護措施,以保證采礦人員和設備的安全。

(2)為防止泥石流發生,應停止在礦區溝谷中堆放低品位礦石,同時修建新的洪水下泄通道,增加洪水下泄能力。另外,尾礦庫的尾礦壩要按有關規范要求設計、施工、加固,必要時異地新建尾礦庫,以保證礦山生產安全。

(3)為防止地面塌陷和地裂縫災害對礦山造成損失,應將礦山工作人員住處和礦山設備遠離地面塌陷區安置。

4.2 防治建議

(1)根據地質災害危險性評估的有關規定,礦區地質災害危險性評估不能替代礦山建設階段的水文地質、工程地質勘察及相關評價工作,建議在礦山建設前進行相關的礦山水文、工程地質評價工作,以保證項目建設的安全。

(2)在施工過程中,應加強與地質災害危險性評估單位的聯系,以便及時發現問題并研究解決。

(3)在礦山設置專門的地質災害監測小組,及時監測礦區可能出現的地質災害,特別是在汛期應重點加強對泥石流的監測預報,發現異常情況及時向有關部門報告,以便及時采取防治措施。

[1]盧業授.我國加入WTO礦業發展戰略與對策[J].中國礦業,2002,11(6):20 -22.

[2]李庶林.論我國金屬礦山地質災害與防治對策[J].中國地質災害與防治,2002,13(4):46 -50,54.

[3]王躍林,歐陽偉平.攸縣礦區生態環境問題調查與思考[J].中國水土保持,2007(8):59 -60.

[4]段淑懷.淺論石質山區河(溝)道的生態保護[J].中國水土保持,2007(9):33-34.

P642.2

C

1000-0941(2012)10-0036-03

蔡慧慧(1968—),女,河南永城市人,高級工程師,學士,主要從事環境保護方面的工作。

2012-07-05

(責任編輯 李楊楊)