陜西南水北調中線工程水源區水土保持工程綜合效益評價

劉源鑫,焦 峰,2,3,朱樂天

(1.西北農林科技大學資源與環境學院,陜西楊凌 712100;2.西北農林科技大學水土保持研究所,陜西楊凌 712100;3.中國科學院水利部水土保持研究所,陜西楊凌 712100)

陜西南水北調中線工程水源區水土保持工程綜合效益評價

劉源鑫1,焦 峰1,2,3,朱樂天1

(1.西北農林科技大學資源與環境學院,陜西楊凌 712100;2.西北農林科技大學水土保持研究所,陜西楊凌 712100;3.中國科學院水利部水土保持研究所,陜西楊凌 712100)

水土保持;功能分區;效益評價;南水北調中線工程;水源區;陜西

以陜西南水北調中線工程水源區為研究對象,評價水土保持綜合治理一期工程實施后的綜合效益。對水源區水土保持功能區進行劃分,運用典型推算法建立評價指標,對比一期工程實施前后各分區的生態效益和社會效益,以貨幣形式評價工程實施后各項措施的經濟效益。結果表明:水源區水土流失面積由1.67萬km2下降到0.90萬km2;植被覆蓋度由29.73%上升到39.48%;每年可攔蓄徑流從68.67億m3增加到84.59億m3;保土效益從0.97億t增加到1.16億t;每年坡改糧梯為當地增加收入11.02億元,每年坡改果梯和經濟林為當地增加收入1.35億元。

南水北調中線工程是國家合理配置水資源、緩解京津和華北地區水資源供需矛盾、促進國民經濟與社會可持續發展的重大舉措,而保護漢、丹江水質清潔,建設清水走廊是工程成敗的關鍵[1]。陜西境內的漢、丹江流域經濟落后,水土流失較為嚴重,水土保持基礎設施薄弱,因此做好水源區水土保持生態建設工作既是確保南水北調中線水質安全的重要措施,也是促進區域經濟發展、實現人與自然和諧共處的重要途徑。

許多學者對南水北調中線工程水源區的生態環境狀況進行了研究,如王立輝等[2]、王曉峰等[3]以遙感影像為數據源對庫區的生態環境現狀進行了定量評價;張忠旺等[4]分析和評價了中線工程建設對漢江中游生態環境的影響;賈忠華等[5]對水源區土壤侵蝕的損失量和損失價值進行了定量計算。在上述成果的基礎上,以2007年起實施的陜西南水北調中線工程水源區水土保持綜合治理一期工程(以下簡稱一期工程)的監測數據為基礎,結合實地調查,借助經濟學有關理論和方法,分析工程實施后所取得的生態、經濟、社會效益,以期為水源區水土流失綜合治理提供決策依據。

1 研究區概況

陜西南水北調中線工程水源區(以下簡稱水源區)包括秦嶺以南的陜西南部大部分地區,涉及寶雞、漢中、安康、商洛和西安5個市的31個縣(區),總面積6.27萬km2,占丹江口水庫控制面積的65.9%,丹、漢江年均入庫水量284.7億m3,占丹江口水庫多年平均入庫水量的70%。水源區屬秦巴土石山區,由秦嶺山地、漢江盆地和大巴山地構成了“兩山夾一川”地貌,氣候溫和,雨量充沛,整體環境狀況較好[3]。

2 數據來源與分析

2.1 數據來源

數據主要來源于兩方面:一是《丹江口庫區及上游水污染防治和水土保持規劃》、國務院對《丹江口庫區及上游水污染防治和水土保持規劃》的批復(國函[2006]10號)、《2007—2009年度陜西省丹江口庫區及上游工程完成情況表》、陜南各市統計年鑒、項目區相關研究成果等文件資料;另一個是外業調研獲得的數據。筆者曾于2011年7月上旬與8月中旬兩次前往陜南的商洛、安康、漢中三市進行調研,并赴各治理典型區(縣)與水保一線的工作者進行交流,獲得了一期工程(2007—2011年)的第一手資料。

2.2 數據處理與評價方法

2.2.1 水土保持功能分區

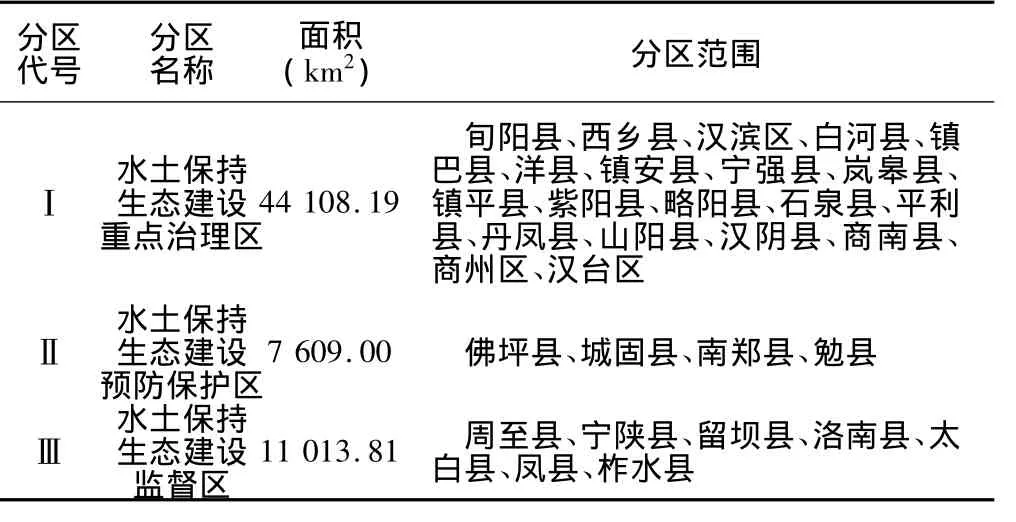

水源區各縣市自然條件、社會經濟和水土流失情況在空間上有較大差異,因此需針對各區域的特點采取不同的水土保持措施,以獲得最佳的治理效果。白丹等以各縣土壤侵蝕量、人口密度、降雨量和縣域內漢、丹江流域面積作為分區指標,運用模糊聚類分析法對水源區進行了分區[6-8]。王瑋在此基礎上充分考慮各縣所處區域,結合行政區劃的一致性,對分區結果進行了調整[9]。筆者參考上述分區結果(表1),進行水源區水土保持綜合效益評價。

表1 水土保持功能分區

2.2.2 數據處理

依據《水土保持綜合治理效益計算方法》(GB/T 15774—1995),結合項目實施情況,對數據資料進行整理。

(1)糧食作物增產量,計算公式為

式中:pb為某項措施實施前單位面積年產量,kg/(hm2·a);pa為某項措施實施后單位面積年產量,kg/(hm2·a);Δp為某項措施實施后單位面積年增產量,kg/(hm2·a)。

(2)流域植被覆蓋度,計算公式為

式中:f為林草措施面積,km2;F為流域總面積,km2;C為流域植被覆蓋度,%。

(3)人均收入變化。調查治理前后區域人均收入,做差值運算即可得到人均收入變化。

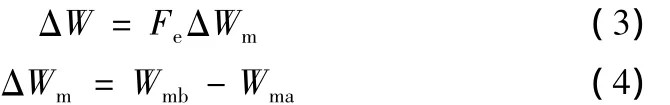

(4)攔蓄徑流總量,計算公式為

式中:ΔW為某項措施攔蓄徑流總量,m3;Fe為某項措施實施的有效面積,hm2;ΔWm為減少徑流模數,m3/hm2;Wmb為治理前(無措施)的徑流模數,m3/hm2;Wma為治理后(有措施)的徑流模數,m3/hm2。

(5)保土總量,計算公式為式中:ΔV為保土總量,t;Δms為單位面積保土量,t/hm2;Fe為某項措施實施的有效面積,hm2。

(6)年增加經濟效益,計算公式為

式中:B為某項措施年增加經濟效益,萬元;Bs為某項措施實施后單位面積增加經濟效益,萬元/hm2;Fe為某項措施實施的有效面積,hm2。

2.2.3 評價指標

由于水源區面積較大以及缺少成熟的水土保持工程措施評價模型[10],因此本研究采用典型推算法,由冉家溝流域水土保持治理效益計算出評價指標,對一期工程綜合效益進行評價。

冉家溝發源于寧強縣寬川鄉冉家壩村,全長9.3 km,流域面積31.99 km2,是陜南地區具有典型特征的小流域[9]。1999年被列入“長治”五期工程重點治理區,根據當地徑流小區實測資料推算,坡改梯措施年攔蓄徑流3 000 m3/hm2,保土43.5 t/hm2;保土耕作措施年攔蓄徑流1 425 m3/hm2,保土16.5 t/hm2;封育措施年攔蓄徑流1 845 m3/hm2,保土14.25 t/hm2;治理期內梯田每年增加經濟收益5.74萬/hm2,經濟果木林每年增加經濟收益0.25萬/hm2[8];植物籬單株每年可向坡耕地提供0.5 ~1.0 kg的枝葉綠肥,年產出效益500 元/hm2[11]。

3 綜合效益評價

3.1 生態效益

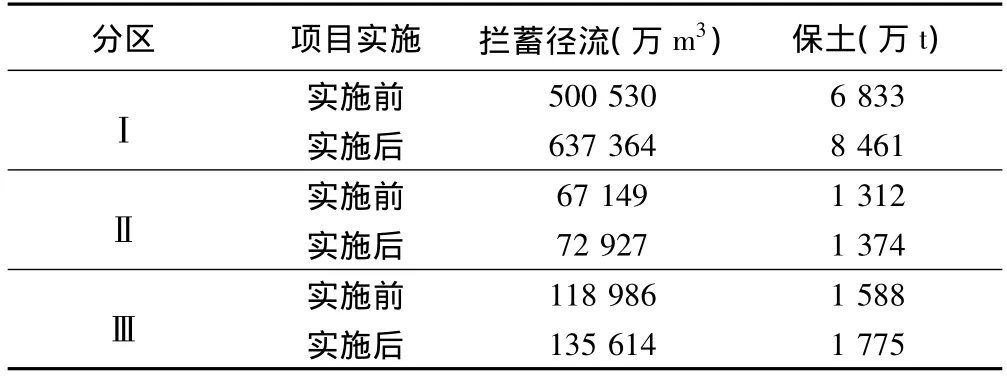

實施坡面整治措施、林草措施、保土耕作措施、封育措施及能源替代措施前后的年攔蓄徑流總量、保土總量見表2。

表2 各分區保水保土效益

一期工程實施以來,水源區通過綜合運用坡面整治措施、林草措施、保土耕作措施、溝道防護措施、封育措施和能源替代措施,治理小流域403條,治理總面積7 681.54 km2,使水土流失面積由治理前的1.67萬km2下降到治理后的0.90萬km2;由式(2),植被覆蓋度由治理前的29.73%上升到治理后的39.48%;由式(3)、(4),每年可攔蓄徑流量從68.67億m3增加到84.59 億m3,增加了23.19%;由式(5),保土效益從0.97 億t增加到1.16億t,增加了19.28%。各分區中水土保持生態建設重點治理區生態效益最為明顯,分別占到攔蓄徑流和保土效益的 85.93%和 86.74%。

3.2 經濟效益

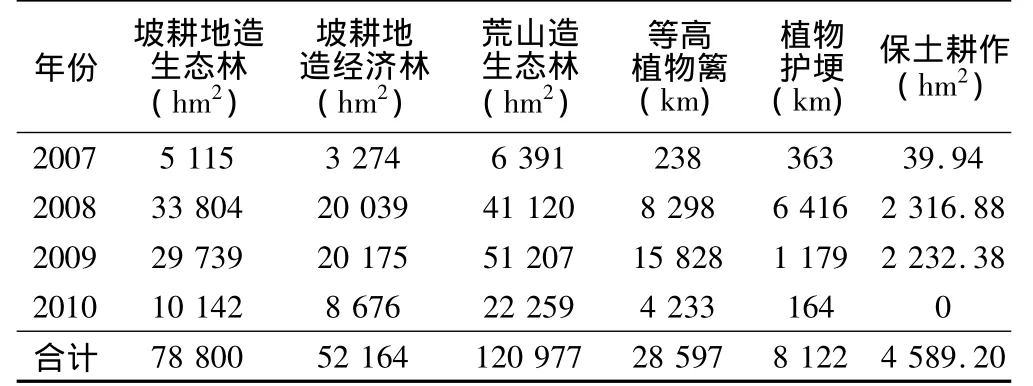

一期工程(2007—2010年)實施以來,水源區共營造生態林7.88 萬 hm2,占規劃面積的101.90%;營造經濟林5.22 萬 hm2,占103.39%;荒山造林 12.1萬 hm2,占105.70%;栽植等高植物籬28 597 km,占102.75%。林草措施實施情況見表3。另外,水源區還實施坡改糧梯1.92萬hm2,占規劃面積的100.29%;實施坡改果梯 0.17 萬 hm2,占 103.23%。

表3 林草措施實施情況

由式(1)、(6)及評價指標知,水源區坡改糧梯增加收益11.02億元/a,坡改果梯和經濟林增加收益1.35億元/a,植物籬增加收益1 348.5萬元/a。治理期內,水土保持措施累計為當地增加經濟效益12.5億元/a。

3.3 社會效益

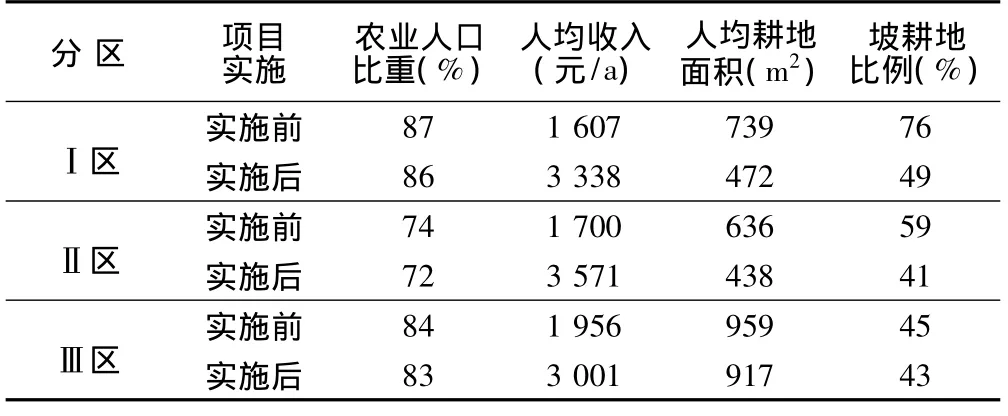

一期工程實施以來,各水土保持功能分區農業生產情況見表4。

表4 各分區農業生產情況

不合理的土地利用方式是水土流失產生的重要原因[11],因此水土保持本質上是土地利用結構不斷調整和優化的過程[12]。水源區通過水土保持生態建設,降低了坡耕地比例,雖然人均耕地面積有所減少,但農民人均收入顯著提高;調整了土地利用結構和農業生產結構,提高了土地利用率和農業生產率,使農村富余勞動力得到了有效轉移,勞動力資源得到合理利用,加速了農村脫貧致富奔小康的步伐。

4 結語與討論

自2007年南水北調中線工程水源區水土保持綜合治理一期工程實施以來,陜西南水北調中線工程水源區水土流失面積從治理前的1.67萬km2減少到治理后的0.90萬km2,植被覆蓋度從29.73%提高到39.48%,每年可攔蓄徑流量從68.67億m3增加到84.59億 m3,保土效益從0.97億 t增加到1.16億 t,坡改糧梯為當地增加經濟收入11.02億元/a,坡改果梯和經濟林為當地增加經濟收入1.35億元/a。工程措施、生態修復措施、農業措施的實施,既保證了南水北調中線工程水源區的環境安全,又合理調整了土地利用和農業產業結構,改善了農業生產條件,實現了生態效益、經濟效益和社會效益的和諧統一。

水土保持是以改善生態環境為目標的人類活動,但同時也是一種投資活動[13],需要考慮投資行為的成本和效益,因此水土保持綜合效益的經濟評估是水土保持決策的重要依據[14]。例如,趙忠[15]應用灰色模型進行小流域綜合治理經濟效益預測;郭軼群等[16]應用經濟分析法對小流域綜合治理的經濟效益進行分析評價;何有華等[17]從水土保持對區域經濟發展影響的角度進行水土保持經濟效果研究。本研究依據冉家溝小流域經濟效益評價結果[18],對陜西南水北調中線工程水源區水土保持綜合治理一期工程的綜合效益進行了分析,方法雖比較粗略,但將各項收益貨幣化,能夠估算工程實施后的效益,對于人們直觀有效地了解水土保持綜合治理項目的實施情況具有積極的作用。

[1]張秦嶺,黨志良.中線水源區生態補償機制建立的迫切性與對策[J].西北大學學報:自然科學版,2009,39(4):682-685.

[2]王立輝,黃進良,杜耘.南水北調中線丹江口庫區生態環境質量評價[J].長江流域資源與環境,2011,20(2):161-166.

[3]王曉峰,趙璐,解維寧.南水北調中線陜西水源區環境質量評價[J].長江流域資源與環境,2009,18(12):1138-1141.

[4]張忠旺,李長安,胡立山.南水北調對漢江中游襄樊市生態環境影響研究[J].華中師范大學學報:自然科學版,2006,40(1):119-123.

[5]賈忠華,趙恩輝.南水北調中線陜西水源區土壤侵蝕損失估算[J].西北大學學報:自然科學版,2009,39(4):673 -676.

[6]白丹,王瑋,鄧民興,等.南水北調水源區陜西段水土保持生態建設分區[J].西北大學學報:自然科學版,2009,39(4):656-659.

[7]第寶鋒,崔鵬,艾南山,等.中國水土保持生態修復分區治理措施[J].四川大學學報:工程科學版,2009,41(2):64-69.

[8]馮偉,從佩娟,袁普金,等.全國水土保持生態修復類型分區研究[J].水土保持通報,2009,29(5):216 -223.

[9]王瑋.南水北調中線水源區(陜西段)水土保持生態補償研究[D].西安:西安理工大學,2010:58-60.

[10]景可,焦菊英.黃土丘陵溝壑區水土流失治理模式、治理成本及效益分析——以米脂縣高西溝流域為例[J].中國水土保持科學,2009,7(4):20 -25.

[11]杜旭,李順彩,彭業軒.植物籬與石坎梯田改良坡耕地效益研究[J].中國水土保持,2010(9):39-41.

[12]李佩瑾,肖莉,張偉娜.湖南省土地利用經濟效益評價[J].廣東土地科學,2007,6(2):23 -26.

[13]Bao Zhangmo,Dang Jinqian.從本質上講水土保持是經濟行為[J].中國水土保持,2002(7):12-13.

[14]王利文,胡志全.黃土丘陵區水土流失的環境經濟學分析[J].國土與自然資源研究,2003(3):27 -29.

[15]趙忠.應用灰色系統法預測任家溪小流域水土保持經濟效益[J].中國水土保持,1993(7):43-47.

[16]郭軼群,趙文君.穆棱河流域水土保持綜合治理經濟評價[J].黑龍江水專學報,2003,30(4):33 -34.

[17]何有華,孫浩峰.縣域水土保持綜合治理經濟效益評價方法[J].中國水土保持,1997(7):25-27.

[18]白丹,孫健,王勇,等.南水北調中線水源區小流域水土保持治理模式——以寧強縣冉家溝小流域為例[J].西北大學學報:自然科學版,2009,39(6):1072 -1074.

S157

C

1000-0941(2012)10-0042-03

劉源鑫(1988—),男,山東蒙陰縣人,碩士研究生,主要從事資源環境遙感監測、景觀生態學研究;通信作者焦峰(1967—),男,陜西三原縣人,副研究員,博士,主要從事GIS應用、水土保持與環境效應監測評價研究。

2012-05-30

(責任編輯 李楊楊)