堅強內固定聯合頜間牽引治療頜骨骨折的臨床分析

婁曉靜 王濤

現社會中,創傷的發病率逐年上升,尤其是交通事故傷。頜面部部位暴露,加上頜骨本身的解剖結構特點,易受外傷導致骨折,給人的容貌和功能帶來巨大影響。切開復位堅強內固定術是目前治療頜骨骨折的主流方式,已被廣泛接受和開展,大量的文獻報道也肯定該方法的近遠期效果,隨著堅強固定技術的出現,是否還需行頜間牽引引起了廣泛的討論,本文通過我科近幾年收治的頜骨骨折患者進行回顧性分析,對頜骨骨折單純采用堅強內固定和聯合頜間牽引的術后效果進行統計分析,以供臨床參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2008年1月至2011年12月在我科住院治療的頜骨骨折患者共79例,術前經影像學檢查確診為頜骨骨折,男52例,女27例,年齡15~61歲,平均36歲,單發頜骨骨折13例,多發頜骨骨折66例。所有病例均存在不同程度的面部畸形和咬合錯亂,有明確的手術指證。手術方法均為切開復位內固定,其中51例術后加頜間牽引,28例不加頜間牽引。兩組患者在性別、年齡、受傷時間及骨折部位等方面差異無統計學意義,具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法 所有患者入院后均完善術前各項檢查,病情穩定、無手術禁忌后給予切開復位內固定。其中采用局麻患者22例,氣管插管全麻57例,根據骨折部位和嚴重程度,選擇合適的手術入路,充分暴露骨折斷端,清理血痂及骨痂后,準確復位,調整咬合關系后,用鈦板行堅強內固定。觀察組51例術后輔助頜間牽引復位固定,固定時間2~4周,所有患者術后常規流質飲食,全身給予抗生素及止血藥物。

1.3 觀察指標 術后隨訪3~6個月,觀察患者咬合關系、開口度,并拍攝X線片評估骨折愈合情況。

1.4 療效判定標準 ①優:傷口Ⅰ期愈合,術后3~6個月頜骨完全恢復解剖形態,顏面對稱好,咬合關系好,開口度好。②良:傷口Ⅰ期愈合,術后3~6個月頜骨大部分恢復解剖形態,顏面基本對稱,咬合關系基本正常,開口度基本正常。③差:傷口Ⅱ期愈合,術后3~6個月頜骨未達到解剖復位,咬合關系仍紊亂。

2 結果

2.1 參與者數量分析 所有參與觀察的患者,均納入結果分析,無數據丟失。

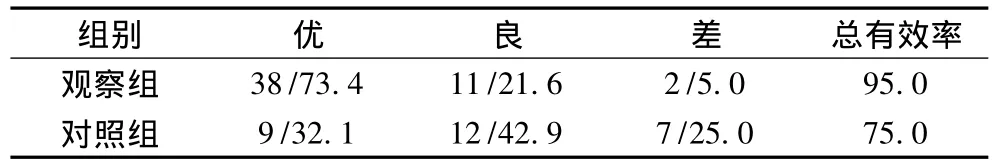

2.2 療效比較 見表1。觀察組和對照組總有效率差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組臨床療效比較(例,%)

2.3 并發癥及不良反應 兩組患者術后無牙齒損傷、感染、開口不能、面部畸形等嚴重并發癥發生。

3 討論

頜骨骨折在臨床中較常見,多見于交通意外、工傷等,由于頜骨特殊的解剖結構,臨床上除常見的骨折局部疼痛、腫脹、骨斷端異常動度或移位、感覺異常及功能障礙等,還常伴有牙齒咬合紊亂,局部麻木、張口受限、吞咽及呼吸功能異常的特點。頜骨骨折治療的關鍵在于骨折斷端良好的復位和穩固的固定,頜骨骨折復位的標志是恢復傷員原有的咬合關系[1]。

堅強內固定技術在臨床頜骨骨折中廣泛應用,其能提供的三維固定和足夠的骨間壓力,更符合骨折固定的生物力學要求。微型鈦板穩定的生物相容性,減少了排異反應,其堅固性替代了骨痂的穩定作用,其可塑性強,能與骨面緊密牢固結合,克服了鋼絲固定或閉合復位的不穩定性、骨折愈合時間長及限制張口及咀嚼等缺點,有利于骨折的愈合和愈合后期的骨重建及功能重建[2]。但由于頜骨骨折的復雜性,尤其是對于多發性、粉碎性骨折,單靠堅固內固定術很難使患者的咬合關系恢復到理想效果。頜間牽引是靠上下頜牙齒尖窩鎖結實現骨折段的復位,多用彈性牽引調整肌力的失衡和微小的骨折錯位,恢復咬合關系。長時間頜間牽引必然會對顳下頜關節帶來不利影響,同時也會造成口腔衛生差,增加口腔內切口感染機會,以及影響患者飲食及增加心理負擔等。所以在頜骨骨折,尤其復雜、粉碎性骨折中,采用堅強內固定聯合短期頜間牽引既可增加頜骨骨折復位的準確性及穩定性,也有利于咬合關系的恢復。

本研究中,我們采用微型鈦板堅強內固定術聯合頜間牽引治療頜骨骨折,觀察組療效達95%,明顯高于對照組(P<0.05),且無并發癥發生。說明微型鈦板堅強內固定術聯合頜間牽引治療頜骨骨折,其操作簡便,療效確切,臨床上值得推廣應用。

[1] 邱蔚六.口腔頜面外科學.第6版.北京:人民衛生出版社,2008:198.

[2]何馨.微型鈦板堅強內固定術聯合頜間牽引治療頜骨骨折的臨床研究.中國現代藥物應用,2011,2(5):116.