祛腐生肌治療瘡瘍及創(chuàng)傷感染性疾病340例

王陸寬 馬 輝

(遼寧省海城市正骨醫(yī)院,114200)

瘡瘍及創(chuàng)傷感染性疾病是中醫(yī)外科、傷科常見和多發(fā)性疾病,治療方法較多,對疔瘡小面積損傷感染較易處理,而對大面積創(chuàng)傷感染潰瘍、附骨疽竇道、結核潰后治療較為困難。我院多年來運用祛腐生肌外用藥治療瘡瘍及大面積創(chuàng)傷感染等疾病340例,取得了較好療效,根據(jù)臨床體會簡述如下。

一般資料

本組340例中男215例,女125例;年齡10歲以下15例,10~40歲230例,40歲以上95例。其中疔、癤、癰50例,深部膿腫破潰30例,燒傷、燙傷、凍傷感染20例,淋巴結核潰后12例,大面積潰瘍、褥瘡、附骨疽竇道32例,皮膚大面積壞死及軟組織創(chuàng)傷感染48例,開放性骨折傷口感染43例,術后傷口感染105例。病程最短5天,最長10年。

治療方法

1.創(chuàng)面外治法:創(chuàng)面潰爛及創(chuàng)傷感染的創(chuàng)面,外換藥方法:根據(jù)傷口腐爛組織、膿汁的多少及肉芽組織生長的情況不同分為三期:①祛腐解毒拔膿期:適用于創(chuàng)面有大量壞死組織(壞死皮膚、肌肉、肌腱及筋膜等)及長期膿液刺激形成的竇道壁、漏管、腐肉等。用拔毒散(白胡椒依法研末)以祛腐拔膿。按其創(chuàng)面情況辨證施治。換藥時用棉球蘸凈創(chuàng)面膿汁后,將藥面呈云霧狀均勻彈撒在壞死組織上,不可藥量過多,切不可撒與暴露骨面上或未壞死的肌腱、骨骼腔內,以防造成醫(yī)源性骨質破壞、肌腱壞死或骨壞死。同時創(chuàng)面外貼萬應膏(《醫(yī)宗金鑒》),具有消腫止痛、軟堅散結、保護創(chuàng)面作用,每日換藥1次。②祛腐生肌長肉期:經(jīng)祛腐解毒排膿法后,使創(chuàng)面壞死組織逐步脫離,竇道、漏管壁鮮嫩如珠,色澤紅潤的新生肉芽組織隨之生長出來,此時創(chuàng)面膿汁稠厚,量少,略帶有腥味。為了促進新生肉芽組織生長,可選用祛腐生肌散(《醫(yī)宗金鑒》)呈云霧狀均勻彈撒在瘡面。若創(chuàng)面壞死組織脫離不徹底,膿水清稀,肉芽組織生長不鮮,呈淡白或白色時,可選用糜白生肌散(生肌散中加糜蛋白酶)以刺激肉芽組織健康生長,外敷四環(huán)素軟膏,每日或隔日換1次。③祛腐生肌收口期,經(jīng)祛腐排膿、生肌長肉后,使瘡面肉芽組織生長豐滿,以接近皮膚肉芽呈現(xiàn)出嫩肉如珠、顏色鮮紅之征象,此時瘡面膿汁稠、量少,選用祛腐生肌收口散(兒茶、血竭、三七、制乳香、制沒藥各9g,冰片、麝香各3g,象皮炭15g,共研細末)使瘡面邊緣的上皮組織向心性生長,新長的皮膚呈銀白色。有時在瘡面的中央出現(xiàn)大小不等的小白點,逐漸長大,成為新生的上皮組織,此種上皮組織稱為“皮島”。若瘡面愈合緩慢時,可在祛腐生肌收口散內加少量雞內金粉,以加速瘡口愈合,隔日換藥1次。

2.內治法;根據(jù)局部瘡面膿汁性質、量的多少、膿的臭味以及局部的腫脹疼痛、炎癥輕重,辨證分析。中醫(yī)認為,瘡面和膿汁的情況與機體氣血的盛衰有關,因此在使用“托里”的法則時,分毒邪與正氣發(fā)展的不同階段,加以辨證用藥,常選用仙方活命飲、托里透膿湯、八珍湯、補中益氣湯、十全大補湯、陽合湯等加減應用。

治療結果

療效標準:治愈:患處腫痛消退,瘡面愈合或呈凹陷性愈合,隨訪1年以上未復發(fā)者。無效:瘡面未愈合或惡變,或病變局部仍腫痛。

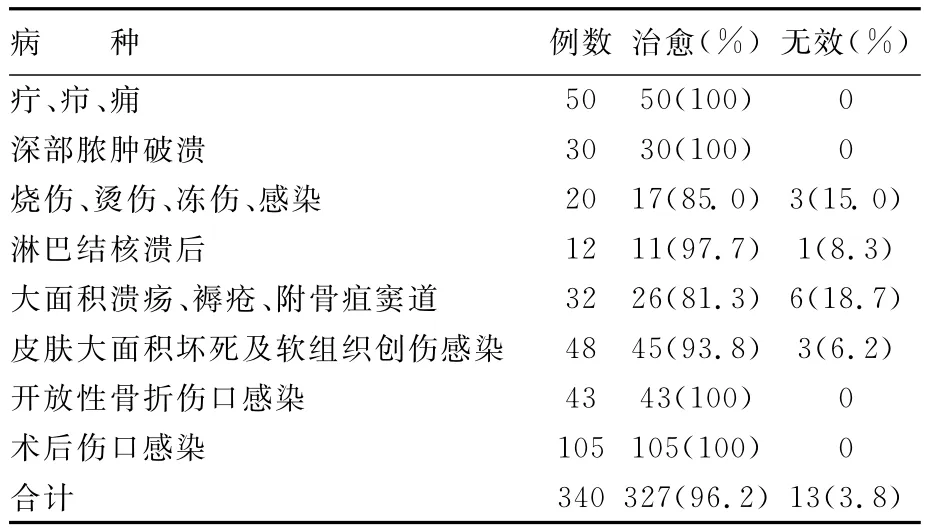

治療結果:本組340例中治愈327例,占96.2%;無效13例,占3.8%。療程最短7天,最長65天,其中10~20天治愈302例(88.8%)。具體見表1。

表1 各種瘡瘍及創(chuàng)傷感染性疾病療效表

體會

以祛腐托里生肌治療瘡殤及創(chuàng)傷感染性疾病,意在祛邪與扶正并用,以外治為主,兼顧內治。

此法外換藥時使瘡面暴露,便于將瘡口內腐爛組織及異物隨時清除。一方面加速局部腐爛組織腐化,以祛瘀生新,另一方面可使局部和周身的氣血經(jīng)脈周流,扶正解毒,或托毒外出。實踐證明,運用祛腐生肌外用藥治療,雖膿汁多,但上皮組織生長快,在瘡口周圍還能出現(xiàn)皮島。可見膿液對肉芽組織的生長起著一定促進作用,即所謂“煨膿長肉”。經(jīng)實驗證明,這些膿汁不僅僅是組織的溶解物,而且有很多種成分滲出,這些滲出物能稀釋細菌所產(chǎn)生的毒素,有利于白細胞的吞噬作用,可刺激瘡面周圍的上皮組織生長,使傷口早日愈合。