《內科學》教材中內容更新、演變的摘要小結

周幸蓮

(惠州衛生學校,廣東 惠州 516000)

1 高血壓病

1.1 在藥物治療上增添一新藥

血管緊張素Ⅱ受體阻斷劑(ARB)類,臨床上常用的有科素亞、海捷亞等。此類新藥通過對血管緊張素Ⅱ受體的阻滯發揮降壓作用,可較血管緊張轉換酶(ACE)Ⅰ類更充分有效地阻斷血管緊張素Ⅱ對血管收縮、水鈉潴留及細胞增生等不利作用。適應證與ACEⅠ類相同,但不引起咳嗽副反應。ARB 類降壓作用平穩,可與大多數降壓藥合用(包括ACEⅠ類)。因此,ARB 類是較好的新一類降壓藥,在臨床上逐漸得到廣泛應用[1]。

1.2 增加了一項降壓目標

對普遍高血壓患者(包括老年人),應把血壓降到140/90 mmHg以下。對中青年患者(<60歲),高血壓合并糖尿病或腎臟病變的患者,應使血壓降至130/85 mmHg 以下。

1.3 作了較大修改的是高血壓的診斷標準

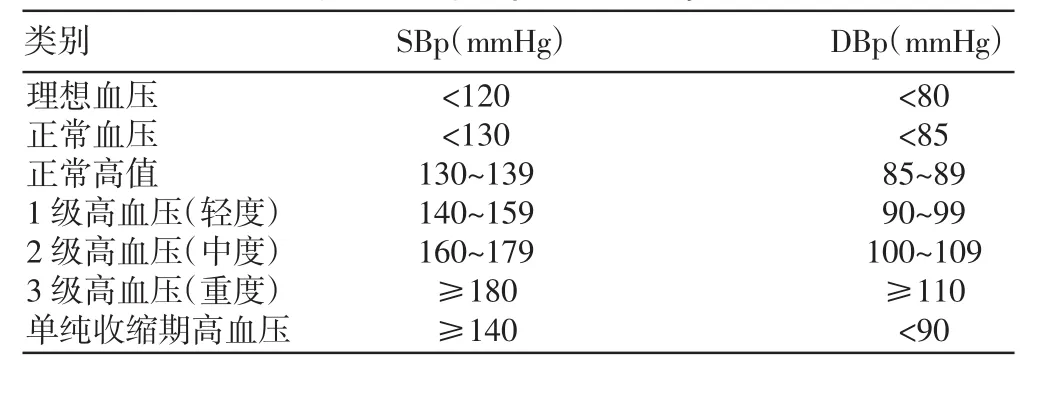

截至第四版教材,高血壓診斷標準均為成人高血壓為收縮壓(SBp)≥160 mmHg 和(或)舒張壓(DBp)≥95 mmHg,正常成人血壓為SBp≤140 mmHg,DBp≤90 mmHg,血壓值在上述兩者之間的稱為臨界高血壓。而在第五版以后,明確指出我國采用當前國際上統一的標準,即SBp≥140mmHg 和(或)DBp≥90mmHg即診斷為高血壓。“臨界高血壓”這一概念已不再使用。提出了幾個有關血壓的新概念及高血壓的分級(以往是分期,沒有分級)[2],見表1。并明確指出上述高血壓的診斷標準,必須是在非藥物狀態下,安靜狀態下(至少安坐30分鐘以上),兩次或兩次以上非同日重復血壓測定所得的平均值。

表1 有關血壓的幾個新概念及高血壓分級

1.4 小結

為何作出上述修訂,教材上并沒提到。筆者認為,血壓水平與心、腦、腎并發癥的發生率呈線性關系。把高血壓的診斷標準值降低,目的是更好地降低腦血管意外等并發癥的發生率。因此,作出這樣的修訂顯然更加科學,更有臨床實用性和可操作性。

2 消化性潰瘍

2.1 增添了消化性潰瘍的幾種特殊類型

在第三版只提到“球部潰瘍”和“幽門潰瘍”兩種,于第四版添加了“巨大潰瘍”,第五版又添加了3種:(1)無癥狀性潰瘍;(2)老年人消化性潰瘍;(3)復合性潰瘍[1~3]。

2.2 變動較大的內容是病因和治療方面

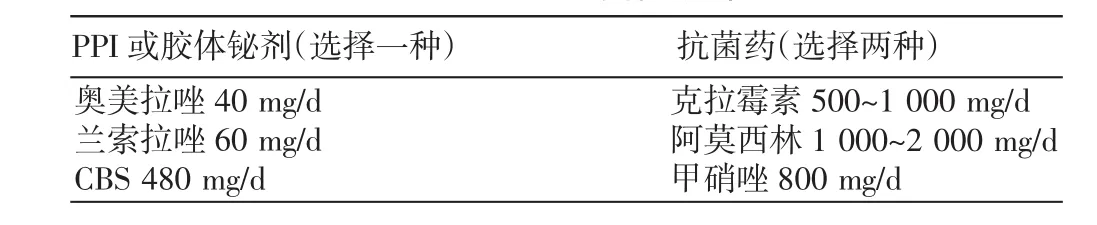

從第五版開始,將幽門螺桿菌(HP)感染提到了最重要的位置。認為HP 感染是消化性潰瘍的主要病因,并大筆墨地敘述其致病機理及相關臨床實踐證據。因此,在治療上也作了較大調整,強調根除HP。藥物上要常規加用兩種抗生素,療程及治療策略完全不一樣[3]。第三版提到的治療主要依賴抗酸藥和抗膽堿藥。第四版認為先要區分HP 感染陽性還是陰性。如果陽性,給制酸劑的同時選用一種抗生素。制酸藥對十二指腸潰瘍(DU)療程的為4~6周,對胃潰瘍(GU)延長至8~12周。抗生素以兩周為一療程,如第一療程后仍有復發,可加用一療程。制酸劑與粘膜防護劑交替服用。如HP 仍陽性,再改用三聯療法,即一種質子泵抑制劑(PPI)或次枸櫞酸膠體鉍劑(CBS)+阿莫西林+甲硝唑)。對HP 陰性者,只用一種制酸藥,DU 療程4~6周,GU為8~12周。反復發作者長期給維持量,療程至于一年者多用H2受體拮抗劑(H2RA)來維持。從第五版開始治療方案截然不同。不管何種潰瘍,都使用一種PPI 或一種膠體鉍劑加克拉霉素、阿莫西林(或四環素)、甲硝唑(或替硝唑)3種抗生素中的兩種組成三聯療法(見表2)。

表2 潰瘍病的治療方案

表2的劑量分兩次服,療程7天。如對甲硝唑耐藥,可改用呋喃唑酮200 mg/d(分兩次服)。初次治療失敗,可用PPI+膠體鉍劑+兩種抗菌藥的四聯療法。治療完成后4周復查13C 或14C 尿素呼氣試驗(13C—UBT 或14C—UBT)。

2.3 小結

目前,國際已對HP 相關性潰瘍的處理達成共識。即不論潰瘍初發或復發,不論活動或靜止,不論有無并發癥史,均應抗HP 治療。臨床實踐已證明根除HP 可促進潰瘍愈合和顯著降低潰瘍復發率。依據有:(1)根除HP 而無抑制胃酸分泌作用的治療方案可使潰瘍有效愈合;(2)用常規抑制胃酸分泌藥物治療療效不理想的所謂難治性潰瘍,在有效根除HP 治療后得到痊愈;(3)應用高療效抗HP 治療一周,隨后不再給予抗潰瘍治療。療程結束后復查,潰瘍的愈合率高于或等于應用常規抑制胃酸分泌藥連續治療4~6周的愈合率。

3 糖尿病

3.1 第三、四版教材主要在診斷標準和分型方面作了較大修改

糖尿病主要分兩型,即胰島素依賴型糖尿病(IDDM)或稱Ⅰ型糖尿病,非胰島素依賴型糖尿病(NIDDM)或稱Ⅱ型糖尿病。診斷標準:(1)如有糖尿病癥狀,若隨機血糖≥11.1 mmol/L和(或)空腹血漿葡萄糖(FPG)≥7.8 mmol/L,可診斷糖尿病。如隨機血糖<7.8 mmol/L 及FPG<5.6 mmol/L,可排除糖尿病;(2)如結果可疑(血糖值在上述兩者之間),應進行口服葡萄糖耐量試驗(OGTT),若 2小時血漿葡萄糖(2hPG)≥11.1 mmol/L,可診斷糖尿病,如<7.8 mmol/L 可排除糖尿病,在≥7.8~11.1 mmol/L 之間為糖耐量異常;(3)如無糖尿病癥狀,除上述兩項標準外,尚需另加一項標準以確定診斷,即口服葡萄糖后一小時血糖也≥11.1 mmol/L 或另一次OGTT的2hPG≥11.1 mmol/L或另一次FPG≥7.8 mmol/L,妊娠期糖尿病的診斷標準與此相同[1~2]。

3.2 第五、六版教材關于糖尿病分型的主要修改點

(1)取消胰島素依賴型糖尿病(IDDM)和非胰島素依賴型糖尿病(NIDDM)的醫學術語;(2)保留1、2 型糖尿病的名稱,用阿拉伯數字,不用羅馬數字;(3)保留妊娠期糖尿病(GDM);(4)糖耐量減低(IGT)不作為一個亞型,而是糖尿病發展過程中的一個階段;(5)取消營養不良相關糖尿病。新的分類法建議主要將糖尿病分成四大類型,即1 型糖尿病、2 型糖尿病、其他特殊類型和妊娠期糖尿病。診斷標準修改如下:FPG 3.9~6.0 mmol/L為正常,6.1~6.9 mmol/L 為空腹血糖調節受損 (IFG),≥7.0 mmol/L 考慮為糖尿病。空腹的定義是至少8小時沒有熱量的攝入。2003年11月國際糖尿病專家委員會建議將IFG的界限修訂為5.6~6.9 mmol/L。OGTT 中2hPG<7.7 mmol/L 為正常,7.8~11.1 mmol/L 為IGT,≥11.1 mmol/L 考慮為糖尿病。糖尿病的診斷標準:癥狀加隨機血糖≥11.1 mmol/L 或FPG≥7.0 mmol/L 或OGTT 中2hPG≥11.1 mmol/L。癥狀不典型者,需另一天復測核實。不主張作第三次OGTT。隨機是指一天當中的任意時間而不管上次進餐的時間[3~4]。

3.3 小結

關于糖尿病的病因(相關因素)、發病機制和疾病發展史、臨床表現、并發癥、實驗室檢查及治療均與舊教材基本相同,但內容寫得更具體更詳細。在診斷標準上,舊版教材是依據1985年WHO 糖尿病(DM)研究組工作會議而規定的。新版教材是以1997年美國糖尿病協會(ADA)提出的關于修改DM 診斷和分類標準的建議為依據的。新的診斷標準將FPG≥7.8 mmol/L下調至FPG≥7.0 mmol/l。經過討論,1999年10月我國DM 學會決定采納新的診斷標準。

3 結語

教材內容的更新是適應時代發展的必然要求。近年來,隨著人們生活方式、工作性質、飲食習慣等的不斷改變。許多系統疾病的病種,病原菌菌群都隨之逐漸變化。如80年代之前,心血管疾病常見病種依次為風心病、冠心病、先心病、慢性肺心病、心肌炎、心律失常、高血壓心臟病、心肌病和心肌炎。90年代以來,因物質豐富、營養過剩、體力活動減少等以致體重超標、高脂血癥逐漸增多,高血壓、冠心病躍居首位。而隨著抗生素的廣泛使用,感染得到較好控制,風心病的發病率則逐年下降。另外,又逐漸出現一些新的病種,如急診科常在半夜收到一些在酒吧吃“搖頭丸”或喝啤酒過多所至的麻醉藥品中毒及酒精中毒的病例。在心血管內科則有更年期婦女主訴胸悶胸痛,心電圖提示心肌缺血,酷似冠心病,給予冠脈造影結果冠脈管壁光滑完整看不到有粥樣硬化,最后只能診斷心臟神經官能癥。可見,醫學教育不能一直使用同一版教材。否則,所教出來的學生很可能畢業剛到臨床工作就發現所學的知識已經過時。應該實事求是大膽突破教科書的框架,及時關注醫學最新動向。不斷學習、熟悉最新的教材內容及新的診治方案,在教學中不斷地作出適時調整[5]。

[1]李振宇.內科學[M].3版.北京:人民衛生出版社,1986.

[2]陳灝珠.《內科學》第四版簡介[J].醫學研究通訊,2001,30(10):27.

[3]葉任高.內科學[M].5版.北京:人民衛生出版社,2000.

[4]葉任高.內科學[M].6版.北京:人民衛生出版社,2005.

[5]蘇盛通.中職教材編寫之我見[J].衛生職業教育,2010,28(12):125-126.■