中國廬山地區大校場晚第四紀沉積年齡測定及層序地層學

胡東生,胡 蓉,李小豫,胡文瑄,

王旭龍3,田新紅4,劉衛國3,張國偉4

(1.湖南師范大學資源環境科學學院,長沙 410081;2.中國煤炭地質總局青海煤炭地質勘察院,西寧 810001;3.中國科學院地球環境研究所黃土與第四紀地質國家重點實驗室,西安 710075;4.西北大學大陸動力學國家重點實驗室,西安 710069;5.北京師范大學珠海分校司法與行政學院,廣東珠海 519087;6.南京大學地球科學學院,南京 210093)

1 前言

地球科學是當今世界最活躍的基礎科學之一,其現代化裝備也十分迅速促使這門認知科學向其更深層次的境界發展,但是實踐第一、調查第一、證據第一的原則依然是地質學乃至地球科學永恒的精髓。隨著器測數據的增多,進行驗證及修正過去地質狀況的研究是正常的科學過程,從而對地球自然規律的認識更前進一步。本文是廬山科學考察(1997—2010)的系列研究成果之一。

2 地質剖面位置

中國江西廬山在蘆林盆地東北部邊緣大校場溝口晚第四紀地質剖面,海拔高度為(1 028±13)m,此處地貌位置恰好處于上游沖溝與下游剝蝕盆地的交匯處。上游沖溝是由廬山北部中段最高山峰大月山和與其平行排列的女兒城(山脊)二者所夾持形成的陡壁寬底平直溝谷,下游剝蝕盆地現已修建為人工水庫蘆林湖。其溝谷兩側山脈頂部狹窄匯流面積十分有限,根本不具備集水成片的洪流狀態,如用流水侵蝕及泥石流等作用解釋其成因,缺少了最基本的孕育條件和發育物質之來源;反之,其典型的地貌形態就非常值得進行古冰川作用的探究。同樣是這條廬山第四紀沉積剖面,不同色彩學術觀點的觀測與描述竟會出現較大的差異,甚至會渲染為直接對立的地質現象,所以地質剖面的準確觀測和客觀描述也是十分重要的(見圖1和圖2)。

圖1 廬山地球衛星影像及地質位置(法國衛星 -SP4,2002.11.04 -.)(中心白色矩形為大校場溝口斷面位置處)Fig.1 Lushan’s earth satellite image and geological position(SP4,2002.11.04 -.).(Center white rectangle is a cross section position)

圖2 江西廬山大校場泥礫沉積剖面位置(黑色豎線表示取樣位置)Fig.2 Section position of mire gravel sediment in Daojiaochang of Lushan(Black perpendicular line is sampling position)

這條地質觀測剖面,由于廬山第四紀冰川環境大爭論的影響而非常著名[1,2],人為破壞也比較嚴重,所以觀測取樣的保真性便十分重要。根據初步測量,其第四紀松散沉積與下伏震旦紀基巖接觸帶呈角度不整合關系,其傾角約為28°;由溝口向溝腦方向的溝底坡度角也平均為28°。由于流水的溯源侵蝕,其剖面位置發生逐年后退現象,特別是大洪水的影響使得剖面形狀改變很大。

2005年5月31日的觀測和取樣,蘆林盆地大校場溝口晚第四紀地質剖面的特征由上向下依次如下所述(現場取樣層的位置及層序編號)。

1)灰褐色現代植被層(厚35~50 cm),褐土層,主要以植物根頸及半腐爛植物葉片為主。

2)灰黑色腐殖質粘土層(厚25~30 cm),層內植物根須發育,砂質-泥質結構,砂粒直徑平均為1 mm左右,一般不含礫石,粘土含量在70%以上。取樣層1層(埋深為0.5~0.6 m)。

3)黑褐色粘土層(厚20~30 cm),有機質含量豐富,砂質結構,顆粒直徑一般為1~2 mm;礫石含量約為5%,礫石直徑約為0.5~1 cm;粘土含量在60%以上。取樣層2層(埋深為0.7~0.8 m)。

4)黑灰-灰褐色泥礫層(厚100~150 cm),礫石直徑相差比較大約在10倍左右,φmax0.3 m,φmin1~3 mm,粘土與礫石的含量各占一半。取樣層3層(埋深為1.1~1.3 m)。取樣層4層(埋深為1.8~1.9 m)。

5)紅褐色泥礫層(厚25~30 cm),泥礫混雜,沿溝壁有分層現象,并有水平層理及條帶發育;礫石直徑在1 mm~1 m 之間,φmax1 m,φmin1~5 mm,粘土與礫石的含量各占一半。取樣層5層(埋深為2.1~2.3 m)。

6)磚紅色泥礫層(厚100~150 cm),泥礫混雜,沿溝壁兩側有分層現象,水平層理及分帶現象發育;礫石直徑在1 mm~3 m之間,φmax1~3 m,φmin1~5 mm;粘土與礫石的含量約占一半,泥沙膠結,膠結緊密。取樣層6層(埋深為2.8~2.9 m)。

7)黑色鐵錳質條帶層(厚25~30 cm),近水平狀分布,出現多層及分叉現象,單層厚度約在1~20 cm之間;主要沿著上覆紅色泥礫層與下伏黃色泥礫層的分界帶附近交叉展布,大體范圍在沿著分界線上下0.5 m左右分布;其間所夾裹的礫石也被染黑。取樣層7層(埋深為3.1~3.4 m)。

8)黃色-黃褐色泥礫層(厚250~300 cm),泥礫混雜,礫石直徑在1 mm~8 m之間,φmax5~8 m,φmin1~5 mm,粘土與礫石的含量各占一半;膠結緊密,成分混雜,分層不明顯。取樣層8層(埋深為3.6~3.8 m)。取樣層9層(埋深為5.2~5.3 m),取樣層10層(埋深為5.4~5.5 m)。

9)灰白-灰綠色長石石英砂巖層(厚3~5 m),隸屬于震旦系下統蓮沱群牯牛嶺組,為下伏基巖層,與上覆巖層呈現為波狀起伏及角度不整合的接觸關系。埋深為5.5 m。

以上剖面的出露特征和巖性組合及觀察記錄,與1985年周慕林先生主編《中國的第四系》[3]所收錄的同一位置剖面的描述基本相一致,出露的分層層位及巖性特征均可以逐層進行對比;其他文獻[4,5,6]收錄的剖面記錄由于其斷面走向和分層精度與考察時間以及沉積相環境的選擇不一,在巖性特征描述上存在感官性的區別和記述性的差異,剖面地質地層觀測及客觀記錄等方面整體對比一致。

3 地層年齡及測定方法

廬山蘆林盆地大校場溝口晚第四紀剖面地層自1947年李四光[7]介紹面世以來,直至1992年都沒有確切的年齡數據,從區域地質環境對比初步認定為與里士冰期(Riss glacial period)相當的廬山冰期堆積物[7,8]。1977 年孫殿卿等[8]曾將這套地層與青藏高原珠穆朗瑪冰期I期(基龍寺階段)相對比。在20世紀80年代發生的第四紀冰川環境大爭論中,似乎并沒有對此地層時代產生疑義[4],繼后鄭本興、徐欽琦等**鄭本興、徐欽琦,青藏高原第四紀冰川旋回與氣候變化的關系,中國科學院蘭州冰川凍土研究所編,青藏高原第四紀冰期研究中的問題,1999,336 ~348.將同期冰期(古鄉冰期)采用部分測年資料確定為300~130 Ka.B.P.,這是與廬山冰期地層時代相當并且有清晰實際材料可以相互對比的區域地質調查科學的僅存碩果。

3.1 古地磁極性年齡

地磁極性事件是表述全球變化及演化階段的有效手段[9],利用全球確知地層比對所建立的地磁極性年表對確定區域地層的年代是十分有用的。

本區最早開展磁性地層學研究的是中國地質科學院何培元課題組[5,10],他們是從 1982 年開始的,樣品測量采用英國生產Digici旋轉磁力儀[10]。在廬山大校場溝口剖面實測堆積物深達6 m,測定的結果如下:0~3.5 m為正極性,3.5~6 m為負極性。通過區域地層對比和鄰近蘆林盆地剖面驗證,將其歸屬于布容正極性期的負極性亞帶或極性漂移事件,依據古地磁斷代年齡確定為0.2~0.4 Ma,這是此套地層首次有了器測相對年齡數據的成果。繼后,1992年南京大學朱誠課題組[6]開始進行華東地區第四紀環境對比研究,采用美國Schonstedt公司生產的DSM -2數字旋轉磁力儀進行該地區地層磁性特征[11]的分析。廬山大校場溝口實測剖面深為6.3 m,以正極性為主,其中有3次小時段的負極性事件;其剖面由下往上,將深度6.3~5 m劃定為中更新世,深度5~1.2 m劃定為晚更新世,深度1.2~0 m劃定為全新世,這是此套地層底部基巖震旦紀巖系之上首次報導有晚第四紀連續沉積的詳細記述。

上述兩期不同工作時期的古地磁地層學的研究,剖面表述基本相同,測量位置基本相近,揭露深度基本一致。比較詳細的廬山大校場溝口地層剖面巖性(1983)記述如下[5,10]:0 ~0.4 m 為近代腐殖質土及碎石,0.4~2.0 m為黃褐色碎石粘土層,2.0~3.5 m為棕紅色粘土礫石層底部發育鐵錳質條帶,3.5~6.0(6.3)m為棕黃色粘土礫石層;堆積物中礫石呈半渾圓、次棱角及棱角狀;水平方向同層內礫石大小混雜無有分選,垂直方向穿層內礫石規模呈逐漸過渡無明顯分層現象。比較清晰的相同剖面的地層極性事件(1993)測定如下[11]:0~1.8 m為正極性,1.8~2.1 m為負極性,2.1~5.0 m為正極性,5.0~5.2 m為負極性,5.2~5.5 m為正極性,5.5~6.1 m為負極性,6.1~6.3 m為正極性。

廬山大校場剖面2005年的觀測(本文)與1983年[5,10]、1985 年[3]、1992 年[11]的觀測完全吻合,具有良好的可對比性,說明剖面觀測的地質表述是符合客觀事實及科學理性的。經過地層層序對比與綜合剖面全時段分析,依據第四紀長尺度極性事件分布模式及其地層層位序列分布狀況,確定該位置第四紀沉積地層為布容正極性期,其中表層在埋深1.8 m以上與相鄰蘆林盆地剖面[5]相對比有負極性的發育及潛育條件的可能應為拉斯奇姆(Laschamp)事件—20~30 ka.B.P.;埋深1.8~2.1 m負極性為布萊克事件(Blake event)—100~110 ka.B.P.;按照沉積速率與鐵盤干擾的疊加分析埋深3.0 m左右負極性即琵琶湖I期(Biwa-I)事件—180 ka.B.P.,但并未出現;埋深5.0~5.2 m負極性為琵琶湖II期(Biwa-II)事件—260 ka.B.P.;埋深5.5~6.1 m負極性為琵琶湖III期(Biwa-III)事件—320 ka.B.P.,其晚第四紀沉積底界年齡約為400 ka.B.P.。

3.2 電子自旋共振(ESR)年齡

電子自旋共振(ESR)是利用碳酸鹽、硫酸鹽和磷酸鹽等礦物晶體遭受時間影響的放射性損傷程度來定年[9]的一種方法,也可利用人造輻射源照射樣品估算單位輻射劑量所產生的電子自旋濃度(波譜曲線與信號強度)來求得年齡[9,12]。

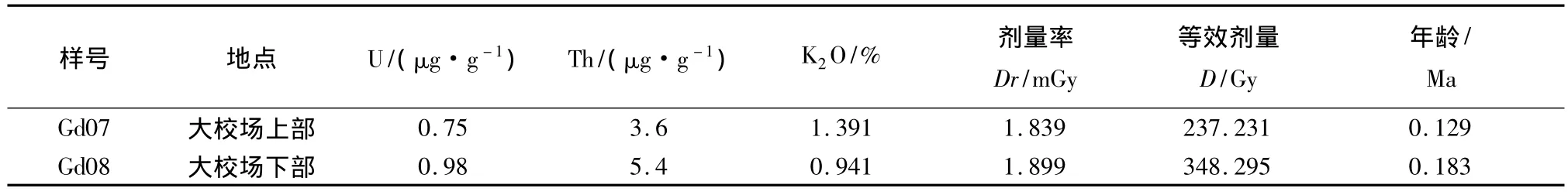

廬山大校場剖面電子自旋共振年齡是近幾年測得的(見表1)[12],在整段剖面分為上下兩部分分層取樣,習慣上以剖面中部的鐵盤層(鐵錳質條帶)為中心分為上下兩部分,其上部地層年齡為130 ka.B.P.(其位置推測約處在本文所選剖面取樣層3層下部),其下部地層年齡為180 ka.B.P.(其位置推測約處在本文所選剖面取樣層6層附近)。

表1 蘆林盆地大校場溝口第四紀地質剖面沉積物電子自旋共振測年參數表[12]Table 1 The parameter of electron spin resonate dating of sediment in the geologic section of quaternary period of the Dajiaochang fossa meatus of Lulin Basin[12]

從上述年齡對比分析,取樣位置及取樣密度對年齡時間域的吻合連接十分重要,但從相對時代關系的層序上認識問題其可信度還是很高的。

3.3 36Cl年齡

一般認為36Cl是在自然界由天然來源的中子所引起的35Cl(n,γ)→36Cl反應中產生的[13],36Cl實際是由高能輻射所引起的光效應過程而形成的,36Cl半衰期為3.01×105a,其衰變方式為負乙種衰變(β-輻射),β-分支比占 98.9%[14],36Cl斷代測年[15]可以廣泛應用到第四紀沉積物研究中。

根據王敏、趙志中、林源賢等36Cl測年資料[12,16,17],獲得廬山大校場礫石層暴露年齡[16]為240 ka.B.P.,其埋深位置相當于約處在剖面中部鐵盤層(鐵錳質條帶)之下,與本文所選剖面取樣層7層上部位置相近。

3.4 釋光年齡

沉積物的釋光測年基于晶體(石英和長石)中被俘獲在光敏陷阱中的電子釋放[17],釋光測年的年齡范圍取決于礦物晶體捕獲電子的能力、捕獲電子在陷阱中的壽命和環境放射性輻射量水平。

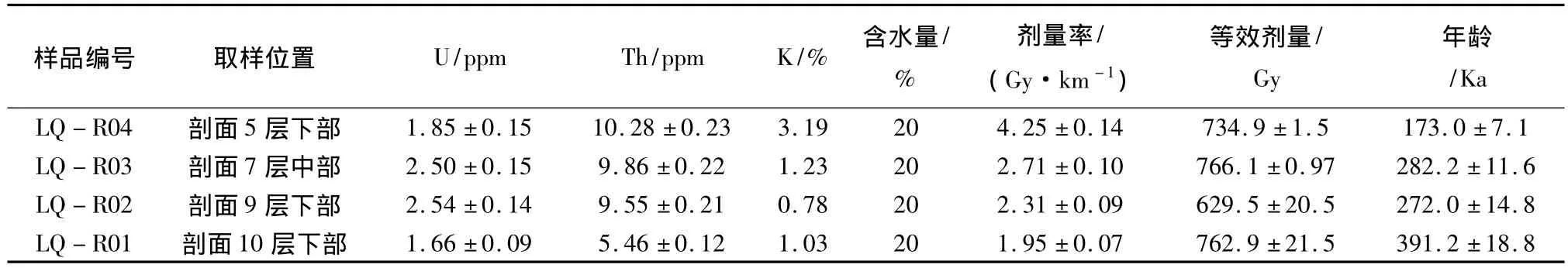

2007年對廬山大校場溝口剖面進行釋光年齡斷代采樣,掘出新鮮層面馬上用金屬封閉取樣管楔進,待管底封閉墊層填滿管壁后即刻避光封口包裝,在短期內(一個月以內)將原包裝送進實驗室進行測試。采用美國 Daybreak公司生產的 Daybreak2200-OSL釋光測量系統進行測定,其結果見表2(2007.8.31采樣)。

表2 蘆林盆地大校場溝口第四紀地質剖面沉積物光釋光測年參數表Table 2 The parameter of luminescence dating of sediment in the geologic section of quaternary period of the Dajiaochang fossa meatus of Lulin Basin

上述4組釋光年齡的取樣位置,其中有3組處于剖面中部6層(鐵盤層)之下,1組處于中部(鐵盤層)之上,剖面底部年齡為391.2 ka.B.P.,中部鐵盤層(6層)之下年齡為<250(270)ka.B.P.,鐵盤層之上年齡為<200(173)ka.B.P.,其年齡數值處于合理分布的范疇,并與其他方法的測年數據可以進行對比。

這次剖面采樣及年齡測定是廬山大校場晚第四紀沉積地層最為豐富和最新的年齡斷代數據,從底部到表層其年齡時間域具有良好的線性關系,數值相關性及可信度均非常高。

經過年齡樣品采樣位置與剖面地層層序校正和時間相關數值驗算等方面的綜合分析,可以確認剖面底部(10層底部)年齡為400 ka.B.P.,7層與6層之界限年齡為200 ka.B.P.,6層與5層之界限年齡為180 ka.B.P.,4層與3層之界限年齡為100 ka.B.P.,2層與1層之界限年齡為10 ka.B.P.。

4 綜合地層層序

地層層序是建立地質時代非常重要的物質基礎,也是認識沉積相環境的重要依據[18]。根據對廬山大校場晚第四紀剖面的多年觀測及研究結果,從自然層序—層序結構—年齡層序等方面分析,經過同層對比及層型識別均具有一致的相關性和良好的對應性,為重新認識本地區晚第四紀地層層序及古地理環境提供了新的地質依據。

4.1 自然地層層序

廬山大校場溝口剖面處于溪流溯源侵蝕的裂點位置,自20世紀80年代初期挖掘以來以1 m/a的平均速度向后退縮,自然斷面呈現鮮明的層次分帶現象,從地表向底部(基巖以上)依次為表層為灰褐色(植被層),向下層為灰黑色(腐殖層),次下層為黑褐色(粘土層),再下層為黑灰-灰褐色(泥礫層),中上層為紅褐色(泥礫層),中下層為磚紅色(泥礫層),向深層為黑色(鐵錳層),次深層為黃色-黃褐色(泥礫層),底層為灰白-灰綠色(基巖層)。

該剖面第四紀疏松沉積物顏色從下往上分為4段:I——黃 -黃褐色,II——磚紅 -紅褐色夾黑色,III——黑灰 -灰褐 -黑褐色,IV——灰黑-灰褐色;這些不同的顏色反映地層沉積形成過程中發生過環境轉型變化。這套剖面在成分組構、礫石比差、層間次序等方面都沒有十分明顯的分野界限,具有逐漸變化和相互過渡的現象,表明這套地層的物質來源屬于同一位置且沉積未有間斷;礫石比差從下往上由大變小,反映沉積動能[19]存在從早期向晚期發生由大變小的變化過程。

4.2 層型地層層序

根據廬山大校場溝口剖面的物質組構等方面的材料,這套沉積物從下往上可以劃分為4個一級沉積旋回階段:I階段(取樣層10→9→8→7層)——黃-黃褐色泥礫層,II階段(取樣層 6→5→4層)——磚紅-紅褐色泥礫層夾黑色鐵錳質條帶,III階段(包括取樣層3→2層)——黑灰-灰褐-黑褐色泥礫層,IV階段(包括取樣層1→表層)——灰黑-灰褐色砂土層。這4個沉積旋回層序分布穩定其間沒有顯著的間斷,呈現為逐漸過渡的狀態。

依據地層化學組分變化及豐度趨勢所表征的態勢,該剖面清晰反映出現層型演化的特點,由下往上發育連續演化的5個層型層序:I層序包括取樣層10→9→8→7層,II層序包括取樣層6層,III層序包括取樣層5→4層,IV層序包括取樣層3→2層,V層序包括取樣層1→表層。從區域地表環境過程情景分析,II層序與III層序可以合并為同一完整層序,其下部(6層)波動幅度最大。地層主量元素濃度含量在第6層均出現拐點現象,地層微量元素濃度含量在地層中均以6層作為中軸沿其上下出現波動變化,均反映出是受地球表層過程的環境情景所影響,遵循系統自組織演化結構出現4級分異現象,完全可以與自然層序及沉積旋回相互對比,表現出密切的相關性和一致的對應性。

4.3 年齡地層層序

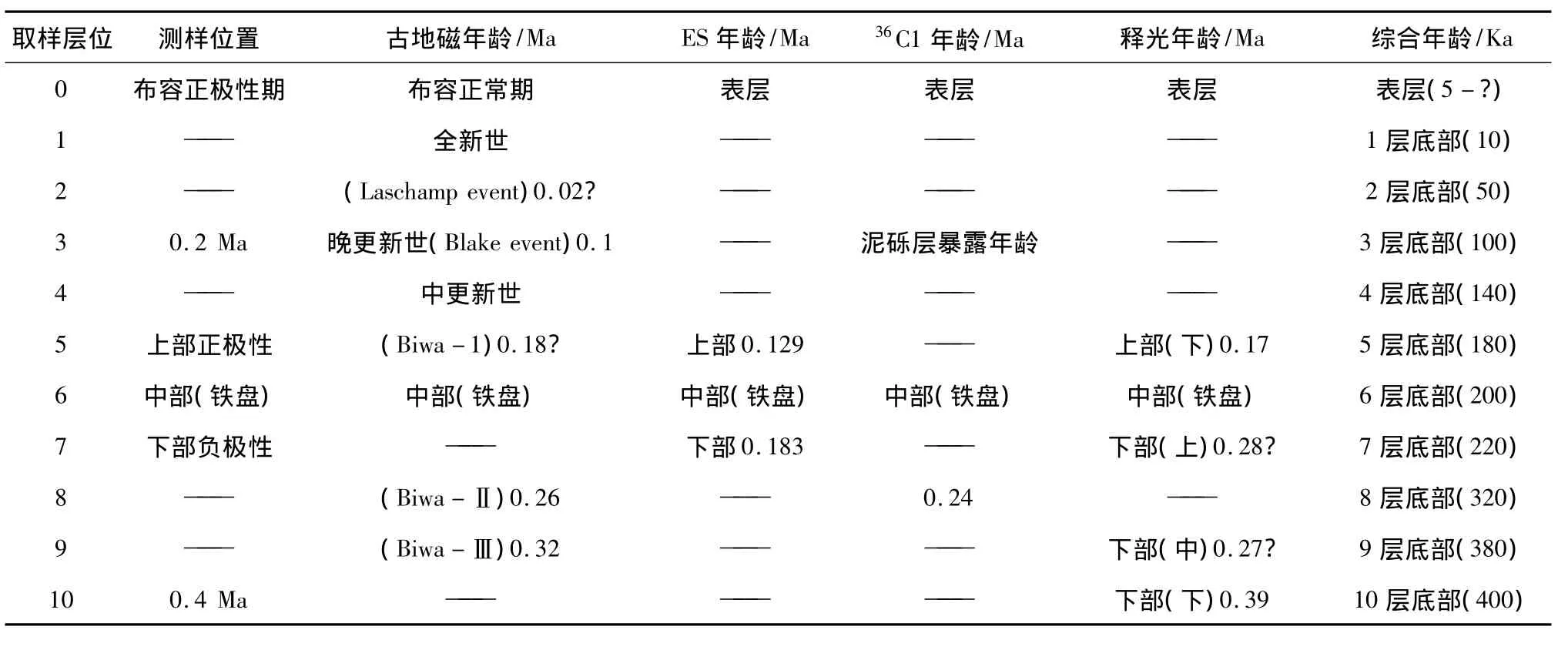

廬山大校場溝口剖面地層的器測斷代年齡數據及方法已達5組之多,分別為古地磁年齡、電子自旋共振(ESR)年齡、36Cl年齡、釋光年齡等,由于對地層分層和取樣位置的觀測存在區別在分檢結果數值上稍有差異,并存在儀器系統誤差及噪聲信號的擾動和影響,但在沉積旋回和層型序列上具有一致的對應性,各種器測年齡存在良好的比對性和互相驗證的可行性以及較為可靠的科學性。經過多種器測斷代年齡比對性整理廬山大校場剖面地層的綜合參考結果見表3。

表3 蘆林盆地大校場溝口第四紀地質剖面沉積物綜合測年數據對比表Table 3 The data contrast of synthesis dating of sediment in the geologic section of quaternary period ofthe Dajiaochang fossa meatus of Lulin Basin

經過對比分析可知,過去的地質調查在大校場晚第四紀堆積地層的上下分界界限的認識存在盲點,下部底界的界線是清楚的,以疏松堆積物與震旦紀基巖為分野無人存疑,上部頂界的界線一般以表層(1 m左右)之下的泥礫層為頂部,其表述十分模糊。言下之意其泥礫層(晚更新世——里士期或廬山期)之上存在地層間斷被近代堆積層所覆蓋,實際上這套地層從表層到底層都有泥礫的成分,僅其含量和比例及結構等存在不同。這種傳統認識更加模糊了地層層序和精細時代及時間尺度的深入分析,在20世紀發生的3次學術爭論中作為正反雙方的支撐點被共同默認,也使中國第四紀冰川環境爭論的實質未被彰顯而僅在地質表象和主觀記述與邏輯推斷上糾纏不休。

上述多種有效器測地層斷代年齡的比對結果清楚地顯示,這些數據及相對年齡都是可以對比的,吻合性相當一致,其可信度非常高。其中覆蓋全斷面的精細地層分析(2005年調查)和長時段古地磁(根據朱誠2000年資料修改)與釋光測年數據(本文首次報導)的兼容性非常好,通過數值對比和同一化處理產生綜合年齡結果,能夠對整個地層剖面的各個分層層位序列進行合理的時代認定和年齡的數值控制。

5 層型特征及層序事件

根據全球晚第四紀長時段剖面磁性地層的精細識別,曾在日本琵琶湖連續沉積中發現40萬年以來的負磁性事件有5期[20]:Laschamp事件約為20~30 ka.B.P.,Blake事件約為100 ka.B.P.,琵琶湖-I(Biwa-I)事件約為 180 ka.B.P.,琵琶湖 -II(Biwa-II)事件約為 260 ka.B.P.,琵琶湖 -III(Biwa-III)事件約為320 ka.B.P.。日本琵琶湖晚第四紀沉積巖芯的磁性地層及極性事件,在東亞地層對比與全球變化分析等方面的研究上具有重要的位置和意義。

中國大陸若爾蓋盆地古湖泊沉積布容正極性期剖面中曾清楚識別出6次(實際為8~13次)負極性事件[21]對應于:Laschamp 事件約為20 ~30 ka.B.P.,Blake事件約為100 ka.B.P.,琵琶湖-I(Biwa-I)事件約為180 ka.B.P.,琵琶湖-II(Biwa-II)事件約為260 ka.B.P.,琵琶湖-III(Biwa-III)事件約為320 ka.B.P.,冒斯特(Mosty)事件約為580 ka.B.P.,有些事件具有雙漂移[21]及多次漂移[22]的特征。

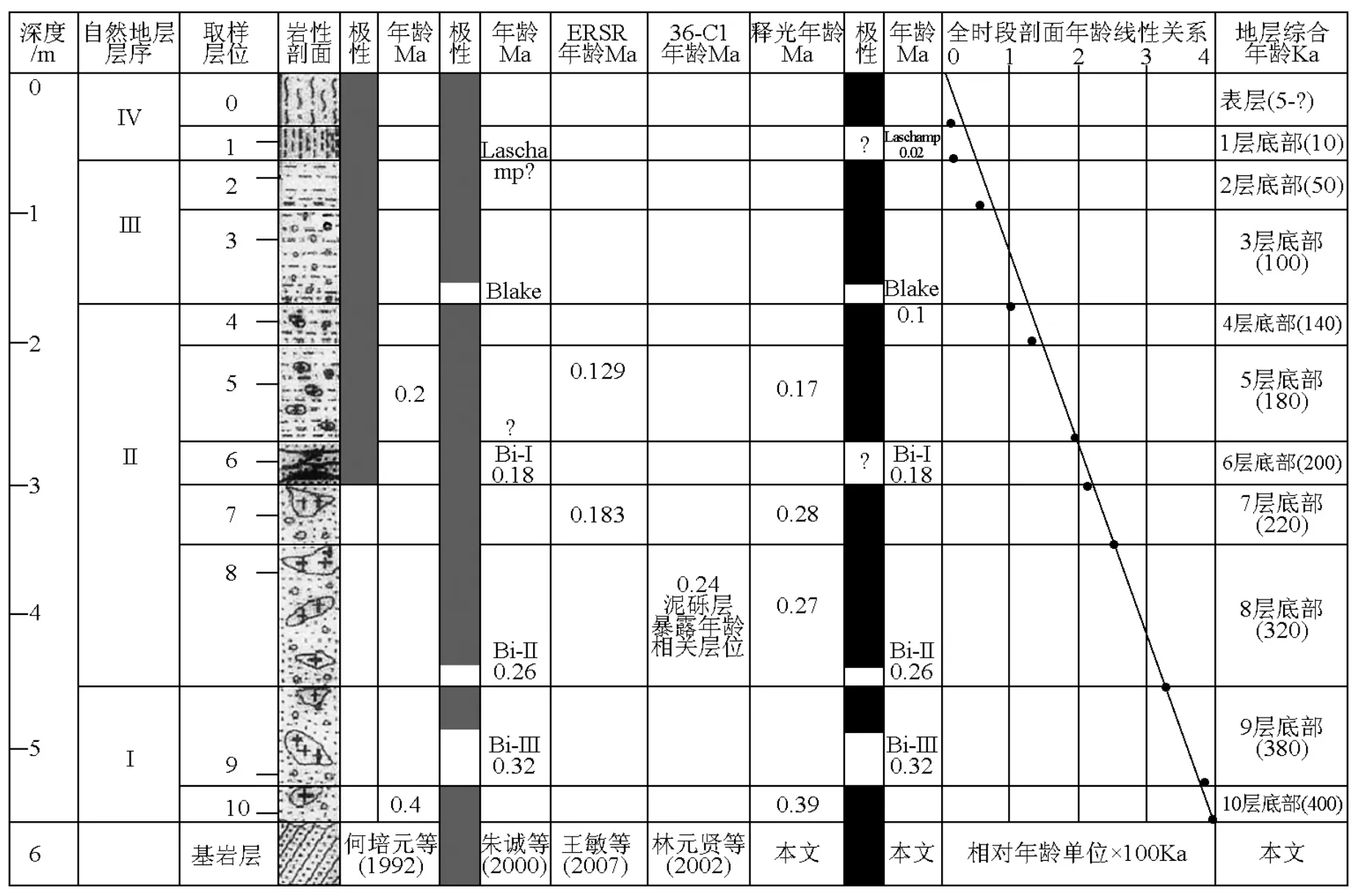

在廬山大校場剖面全時段磁性地層年齡的判讀中,初始時僅為認定出Blake事件,將下部兩個事件僅作為布容正極期與之相關的漂移事件[11]來對待。Blake事件是全球性的地磁事件[23],發生時間約為114~105 ka.B.P.,其持續時間約為 5 000~7 000 a,期間甚至發生多次倒轉及密集漂移[24]事件,是識別晚第四紀地層的重要標志。經過剖面同層層位修訂比對認為,以Blake事件為基點,往上部層位物質結構疏松噪聲信號增多而導致Laschamp事件缺失,往下部層位受到剖面中部鐵盤鐵錳質礦物的干擾影響而導致Biwa-I事件缺失,其下兩個負極性事件分別對應于Biwa-II事件和Biwa-III事件。該剖面綜合分析見圖3。

通過比對多種器測年齡綜合認定,該剖面由下往上依次如下:

10層——底部年齡為400 ka.B.P.,區域氣候轉型的開始;

9層——底部年齡為380 ka.B.P.,頂部年齡320 ka.B.P.出現Biwa-III事件;

8層——頂部年齡為220 ka.B.P.,中上部(采樣點)年齡為260 ka.B.P.出現Biwa-II事件;

7層——底部年齡為220 ka.B.P.,頂部年齡為200 ka.B.P.;

6層——底部年齡為200 ka.B.P.,頂部年齡為180 ka.B.P.;

5層——底部年齡為180 ka.B.P.,此位置應為Biwa-I(因鐵盤元素干擾未出現)事件發育時期,頂部年齡為140 ka.B.P.;

4層——底部年齡為140 ka.B.P.,頂部年齡為100 ka.B.P.;

3層——底部年齡為100 ka.B.P.,出現Blake事件,頂部年齡為400 ka.B.P.;

2層——底部年齡為50 ka.B.P.,中上部(采樣點)年齡為20 ka.B.P.應為Laschamp(因表層擾動未出現)事件發育位置;

1層——底部年齡為10 ka.B.P.,頂部年齡為5 ka.B.P.;

0層即表層——底部年齡為5 ka.B.P.,上部直至現代堆積。

廬山大校場溝口剖面器測年齡數據和層型地層與發展階段相對應,其響應結果如下:

I階段包括10→9→8→7層,底部年齡為0.4 Ma,頂部年齡為0.2 Ma;

圖3 廬山蘆林盆地大校場溝口第四紀地質剖面器測年齡及地層沉積序列Fig.3 The instrumentic dating and its sediment sequence of geologic strata in the geologic section of quaternary period of the Dajiaochang fossa meatus of Lulin Basin

II階段包括6→5→4層,底部年齡為0.2 Ma,頂部年齡為0.1 Ma;III包括3→2層,底部年齡為0.1 Ma,頂部年齡為0.01 Ma;IV階段包括1→表層,底部年齡為10 ka.B.P.,頂部年齡至現代。

6 結語

根據自然地層剖面和層序沉積旋回及多種器測(古地磁、電子自旋共振、36Cl、釋光測年等)斷代年齡,辨認及確證了廬山大校場剖面的層型特征和沉積層序與發展階段及其年齡序列,將這套地層從早到晚劃歸為4個沉積旋回及發展階段:I旋回階段(400~200 ka.B.P.)為黃色-黃褐色泥礫堆積層,有機質含量較高,應為較寒冷或涼爽時期的產物;II旋回階段(200~100 ka.B.P.)上部為紅褐色泥礫堆積、中部磚紅色泥礫堆積、下部為黑色鐵錳質條帶,有機質含量較低,應為較炎熱或高溫時期的產物;III旋回階段(100~10 ka.B.P.)為黑灰-灰褐-黑褐色泥礫層,有機質含量較高,應為較寒冷及較涼爽時期的產物;IV旋回階段(10~0 ka.B.P.)為灰黑-灰褐色粘土層,有機質含量最高,應為濕潤及溫和時期的產物。顯示出自400 ka.B.P.以來的具有層型特征的連續沉積物及其沉積情景,環境轉型與層序事件及其地球表層作用的發生使其地層結構與斷面外觀具備復雜性。

地質記錄已經證實自第四紀以來的地球環境變化過程中,全球的溫度具有每40~100Ka就有一次幅度達4~10℃的波動變化規律[9],最大變幅可能達到2~15℃[25]。系統地層分析及環境發展旋回事件可以標定為4個階段,反映了廬山地區晚第四紀的冰期(400~200 ka.B.P.)、間冰期(200~100 ka.B.P.)、冰緣期(100~10 ka.B.P.)和冰后期(10~0 ka.B.P.)的氣候演變過程及氣候波動旋回。

[1]孫殿卿,吳錫浩.中國第四紀構造——氣候旋回的初步研究[J].第四紀研究,1986,7(2):1 -9.

[2]施雅風,崔之久,蘇 珍.中國第四紀冰川與環境變化[M].石家莊:河北科學技術出版社,2006.

[3]周慕林.中國的第四系[M].北京:地質出版社,1988.

[4]施雅風,崔之久,李吉鈞.中國東部第四紀冰川與環境問題[M].北京:科學出版社,1989.

[5]何培元,段萬倜,邢歷生,等.廬山第四紀冰期與環境[M].北京:地震出版社,1992.

[6]朱 誠.華東山地第四紀沉積環境研究[M].南京:南京大學出版社,2000.

[7]李四光.李四光全集第二卷·冰川地質[M].武漢:湖北人民出版社,1996.

[8]孫殿卿,周慕林,潘建英.中國第四紀冰期[J].地質學報,1977(2):101-108.

[9]劉東生.第四紀環境[M].北京:科學出版社,1997.

[10]邢歷生.廬山地區第四紀冰期的古地磁年代[J].中國地質科學院地質力研究所所刊,1989(13):71-78.

[11]朱 誠.對廬山東麓第四紀沉積物物源及新構造運動的新認識[J].地理學報,1995,50(1):41 -50.

[12]王 敏,李名則,趙志中.廬山第四紀礫石層的年代學研究,廬山世界公園第四紀地質研究[C].北京:地質出版社,2007.

[13]K·蘭卡瑪.同位素地質學[M].北京:地質出版社,1960.

[14]核素圖表編制組.核素常用數據表[M].北京:原子能出版社,1977.

[15]黃 麒.36Cl斷代法[J].第四紀研究,1997(3):240-247.

[16]趙志中,何培元,錢 方.廬山第四紀冰川研究的有關問題[M].北京:地質出版社,2005.

[17]林源賢.40Ar(n,p)—36Cl測年進展,前寒武紀、第四紀地質文集[C].北京:地質出版社,2002.

[18]張家富,周力平.釋光技術在構造事件定年中的應用[J].核技術,2007,30(11):934 -939.

[19]梅志超.層序地層學[M].西安:西北大學出版社,1993.

[20]Yaskawa K,Nakajima T,Kawai N,et al.Paleomanetism of a core from Lake Biwa(I)[J].J Geomag Geoelectr,1973(25):447-451.

[21]陳發虎,王蘇民,李吉均,等.青藏高原若爾蓋湖芯磁性地層研究[J].中國科學:B 輯,1995,25(7):772-777.

[22]施雅風,李吉均,李炳元.青藏高原晚新生代隆起與環境變化[M].廣州:廣東科技出版社,1998.

[23]朱日祥,吳漢寧,黃寶春,等.Blake亞時及其形態學研究[J].地球物理學報,1993,36(5):589 -598.

[24]Smith J D ,Foster J H.Geomagnetic reversal in Brunhes normal polarity epoch[J].Science,1969,163:565 -567.

[25]Lockwood J G.World Climatic Systems[M].London:Edward Arnold Ltd,1985:1-292.