兒童顱骨生長性骨折的影像診斷與臨床分析

是德海 楊志宏 楊楓

顱骨生長性骨折(growing skull fracture,GSF)多發生于嬰幼兒,是由于顱骨線性骨折后骨折區不斷擴大所致,是嬰幼兒顱骨骨折后的一種少見并發癥。九江市第一人民醫院自1997年1月~2010年6月共收治此類患兒5例,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組5例,男3例,女2例,年齡13個月~7歲,平均年齡4.5歲。均有明確的顱腦外傷病史,無顱腦手術史。受傷年齡15d~2個月。受傷原因:墜落傷3例,砸傷1例,車禍傷1例。就診原因:4例為傷后6~10周發現頭部出現包塊,1例因傷后5年觸摸到顱骨缺損。本組病例均無肢體運動障礙,1例傷后2年有癲癇發作病史。

1.2 檢查方法 1例行頭顱X線正側位及切線位片、CT、MR檢查,2例僅行顱腦CT檢查,2例僅行頭顱X線正側位片檢查。

2 結果

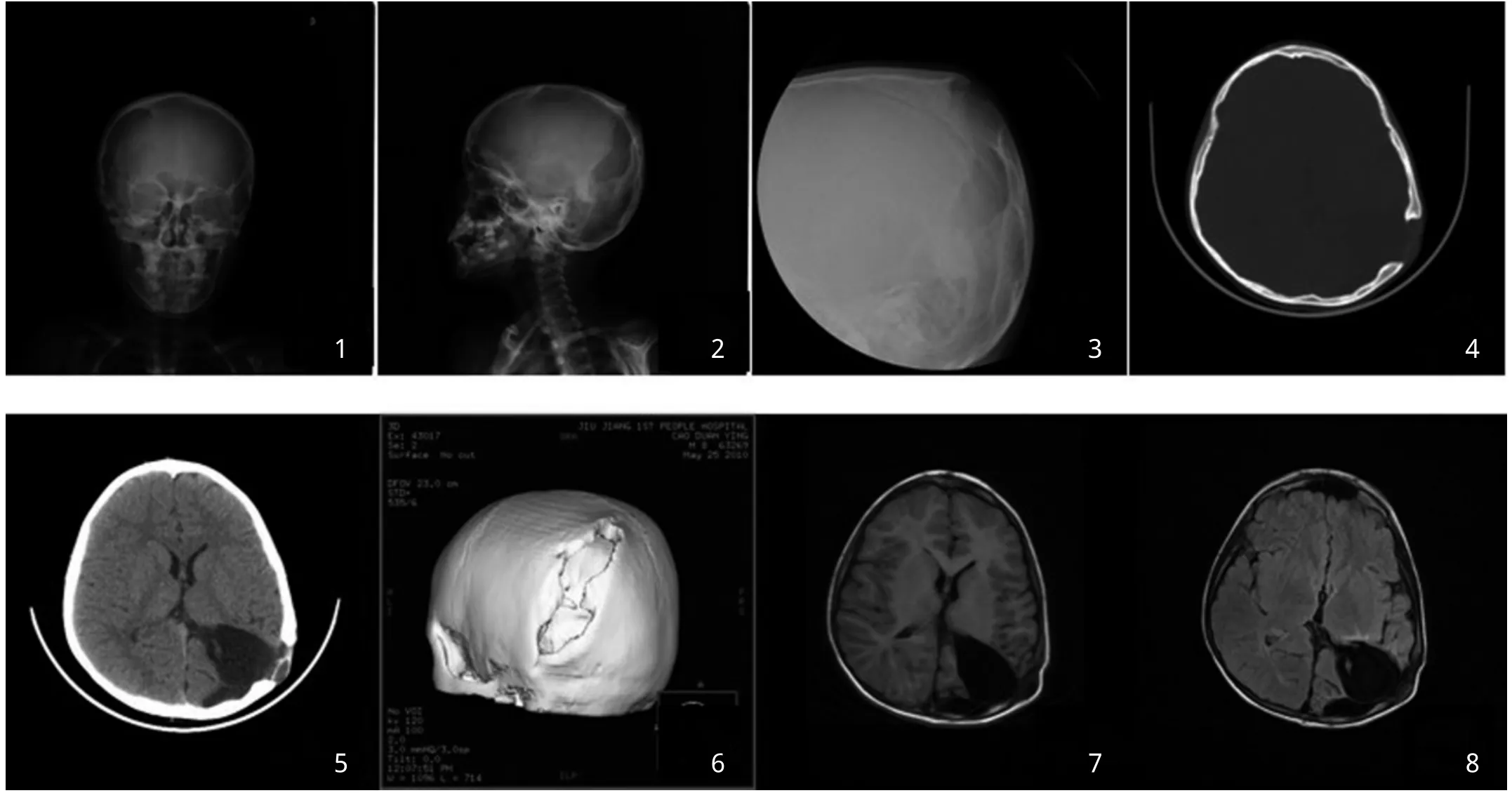

骨折位于右頂骨3例,左頂枕骨1例,左額骨1例。頭顱X線平片及CT均可見不同程度的顱骨缺損,缺損范圍2.0cm×2.0cm~4.5cm×8.5cm不等,缺損區呈長條形、卵圓形、不規則形,邊緣有骨質硬化改變(圖1、圖2、圖3)。2例CT顱骨缺損邊緣增厚向顱外隆起,如“火山口”狀,1例CT示缺損區蛛網膜囊腫改變,并見腦實質內腦穿通畸形(圖4、圖5),顱骨三維重建顯示骨缺損區為不規則形(圖6)。MR表現為缺損區呈T1低、T2FLAIR低信號(圖7、圖8)。

圖1、圖2、圖3為頭顱X線正、側位片及切線位片示頂骨不規則缺損,切線位缺損邊緣“火山口”狀。圖4為頭顱CT骨窗示頂骨缺損,邊緣增厚并硬化。圖5CT平掃示缺損區見囊性低密度影,缺損區下方腦實質內見腦穿通畸形。圖6顱骨CT三維重建直觀顯示頂骨不規則缺損。圖7、圖8頂骨板障局限性缺損,缺損區見T1及T2FLAIR低信號,鄰近腦組織見穿通畸形。

3 討論

3.1 生長性骨折的發病機制及臨床表現 生長性骨折是指嬰幼兒時期顱骨骨折后,骨折線隨顱骨的發育不但不愈合而且隨著患者年齡的增大其間隙反而逐漸增寬的病理改變,是顱腦外傷后一種少見的并發病,發生率為0.05%~0.6%,發病年齡主要在3歲以下。其發病機制尚不完全明確,主要有以下幾種原因:(1)目前普遍認為,外傷致硬腦膜破裂或缺損,在裂口處形成一減壓區,顱內壓向外傳遞。蛛網膜在顱內壓作用下通過硬腦膜的裂縫膨出到骨折縫外,形成蛛網膜疝,使骨折無法愈合[1]。(2)顱骨骨折緣缺血。骨折造成顱骨外膜和硬腦膜大片分離,使來自硬腦膜和顱骨外膜的血供明顯減少,骨折處缺血可出現骨質吸收、骨生長遲緩或停止,導致骨折線增寬或顱骨缺損[2]。(3)嬰幼兒期顱骨的發育特點。嬰幼兒期顱骨薄,主要由皮質組成,有較大的伸展性和彈性,允許顱骨做較大的變形運動且小兒的硬腦膜較薄,與顱骨內板貼附緊密,因而一旦發生較寬的骨折時常使硬膜撕裂、分離導致生長性骨折的發生[3]。

生長性骨折一般表現為外傷數月或數年后進行性一側肢體運動障礙,間斷性癲癇發作,顱骨局部逐漸隆起或凹陷。

3.2 生長性骨折的影像學表現及診斷 X線平片表現為顱骨缺損,形態可呈長條形、梭形、卵圓形或不規則形,其邊緣常可見硬化,切線位片皮質外翹呈“火山口”狀,本組資料2例見顱骨外板隆起如火山口狀較具特征。目前認為骨折緣分離在4mm以上是診斷生長性骨折的確診標準[1]。文獻報道,生長性骨折最好發于頂骨。本組資料亦符合(4/5約80%)。CT和MR檢查除可清楚顯示骨折缺損區的形態、大小、顱板變化、顱縫情況外,還可以發現骨折線內疝入的蛛網膜、腦組織伴隨改變(腦挫裂傷、腦軟化灶或腦穿通畸形)。本組1例可見腦穿通畸形存在。螺旋CT三維重建,可以更直觀地顯示骨折的空間關系,便于從多個角度進行觀察。

生長性骨折的影像診斷,頭顱X線平片有一定的應用價值,但CT和MR檢查有著X線平片無法比擬的優越性,CT及MR不但能反映骨折線的寬度、顱骨缺損范圍,還可以清楚顯示突出物的內容,如疝出的腦組織或軟腦膜囊腫,對指導治療有重要意義。生長性骨折主要應與顱骨嗜酸性肉芽腫、軟腦膜囊腫、皮樣囊腫等相鑒別。

3.3 生長性骨折的治療及預防 目前多數人認為生長性骨折一經確診,手術是惟一的治療方法。手術包括切除疝出物、修補硬腦膜和顱骨成形術。對于顱骨骨折的患兒要定期復查。顱骨凹陷性骨折或開放性骨折須手術時,術中如發現硬膜存在撕裂必須于術中將其嚴密縫合,以防止生長性骨折的發生。

[1]Zegers B,Jira P,Willemsen M,et al.The growing skull fracture,a rare complication of paediatric head injury[J].Eur J Pediatr,2003,162(7-8):556-557.

[2]王東海,李新鋼,鮑修風.顱骨生長性骨折[J].國外醫學(神經病學、神經外科學分冊),2003,30(5):440-443.

[3]趙雅度.神經病學[M].北京:人民軍醫出版社,2001:37.