水資源優化配置及對城市可持續發展的影響

孫文

(蘭州交通大學,甘肅蘭州 730070)

0 前言

隨著我國社會經濟的發展和城市化進程的加快,水資源短缺和水污染加劇等問題日益突出,水資源供需矛盾日趨尖銳,已經成為我國社會可持續發展的重要制約因素。解決這一危機的途徑,一是開源節流,建立節水型社會;二是對有限的水資源進行優化配置,力爭以最少的水資源量創造最大的經濟效益和社會效益,實現水資源的可持續利用,對城市水資源統一調配和高效利用進行研究[1-4]。根據渭南市不同水資源現狀與預測結果,以動態規劃優化理論為依據,在地下水保持多年采補平衡、不同頻率年型確定控制開采標準的前提下,以考慮生態環境良性發展整體效益最大為目標,綜合考慮水資源可持續利用,提出逐月水資源利用原則、次序和方案。按水量供需計算結果提出水利工程建設規劃及分行業水量優化配置方案。為解決水資源優化配置問題提供了理論工具。

1 概述

為了解決水資源緊缺,限制地下水開采,保持生態環境平衡,并保障工農業生產的持續發展,這就要求運用現代系統科學的方法去管好、用好現有的水源工程,對有限的水資源進行優化調配。這對緩解城市供水緊張的局面,搞好現狀水資源的合理開發利用,并保證來水不同水平年、不同來水頻率條件下的城市人民生活水平及工農業生產發展具有十分重要的意義。因此,決定對渭南市城市供水水資源優化調度進行研究。同時,渭南市面臨的水資源管理問題也是眾多干旱和半干旱城市所面臨的問題,因而其研究成果對這些城市具有十分重要的借鑒作用和推廣價值。

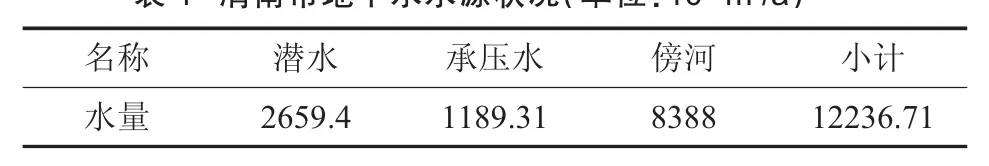

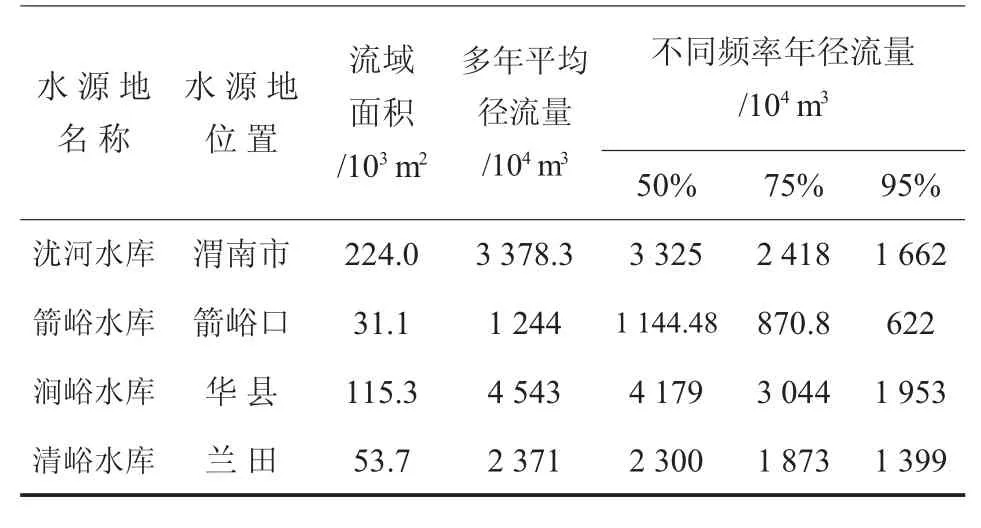

陜西省渭南市是陜西省漢中地區重要城市之一,現有市區人口20萬左右,多年平均降雨量在600 mm左右,年平均蒸發量在1 100~1 200 mm。目前城市用水以開采地下水為主,隨著城市規模擴大,人口增加和工農業生產的發展,城市用水越來越緊張。渭南市供水水源主要有地下水源和地表水源兩部分,并以地下水水源為主。渭南市主要水源狀況見表1、表2。

表1 渭南市地下水水源狀況(單位:104m3/a)

表2 渭南市地表水水源狀況

本次研究主要以保持地下水資源多年采補平衡為原則,考慮城市水資源的可持續利用,在進行不同行業現狀及未來用水量合理預測計算的基礎上,進行在現狀(2010年)、2020年、2030年三個水平年,豐、中、枯三種年型條件下,地表供水水庫的合理規劃及水庫運用方案優化研究。在調度水資源時,應本著以技術、經濟為原則。不同頻率年型確定控制開采標準的前提下,以效益最大為目標,提出逐月不同水庫最優控制水位和水資源利用原則、次序、方案。按水量供需計算結果提出水利工程建議規劃及水量行業分配額。由于篇幅關系,在此只列出2030年(p=50%來水條件下)的計算結果。

2 水資源優化配置模型的建立及初、邊值條件

2.1 優化配置模型的建立

水資源雖是一個連續變量,但用解析數學很難分析計算,這個連續變量一般均用離散化方法加以處理。離散可以按小時、日、月、年等時段進行,在此選取以月為計算單位。

渭南市城市供水優化是個具有決策變量的最優化分配問題,在此把原問題轉化為一個動態的多階段決策過程問題,即把同時對各個部門進行水資源最優化分配問題看作分階段依次對各個部門進行水資源分配的問題,使用動態規劃求解。把地下水和地表水看作一個供水系統,以工業、生活、環境和公共設施用水量作為決策變量。

把工業用水、生活、環境及共公設施用水分別作為用水單位,每個單位可看作一個階段,階段變量n=1,2,3。各個階段可用于分配的有效水量用表示q,各階段的供水量用xn表示。

(1)系統方程

根據狀態變量和決策變量之間關系,推得該問題的系統方程(即狀態轉移方程)為:

qn+1=qn-xn(1)(2)時間函數

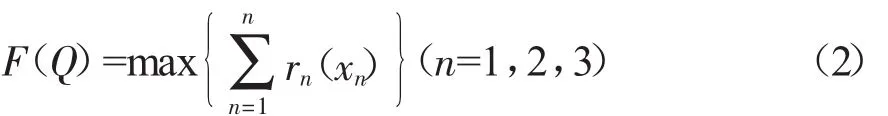

設F(Q)為以水資源Q分配給3個用水單位而獲得的最大凈效益,則

(3)約束條件

a.供給各個單位用水量之和不超過水資源總量Q,即

b.供給第個單位的水量xn不能超過在第n個階段可用于分配的有效水量qn,且為非負數。

0≤xn≤qn(n=1,2,3)(4)

c.不能超過水資源總量Q,也是非負數,即

0≤qn≤Q(n=1,2,3) (5)

(4)初始條件

q1=Q (6)

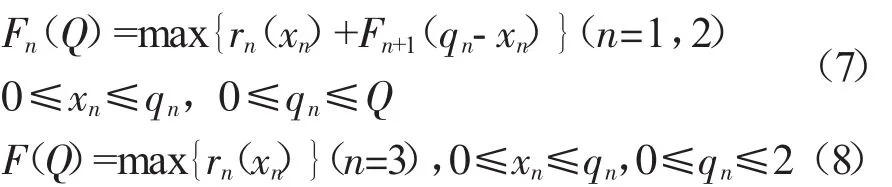

采用逆序遞推求解數學模型,其遞推方程為:

2.2 優化配置模型的求解

模型中狀態變量和決策變量為連續變量。現將其離散化。并把每月的水資源量離散為20份進行優化分配[5]。可持續發展的效益函數為:

(1)工業用水

工業用水凈效益采用凈產值分攤方法,計算公式如下:B=β·(Q/W),式中:B為工業供水凈效益,為工業供水效益分攤系數,取10%;Q為工業分配水量,m3;W為鄉鎮工業或重點工業的萬元產值耗水量,m3/萬元。

(2)環境及公共設施用水

環境及公共設施用水的效益比較復雜,主要表現為經濟效益和社會效益。在此以保持可持續發展和未來環境不再惡化為原則建立用水效益函數。以工業用水效益倍來計算,β取0.5。

(3)生活用水

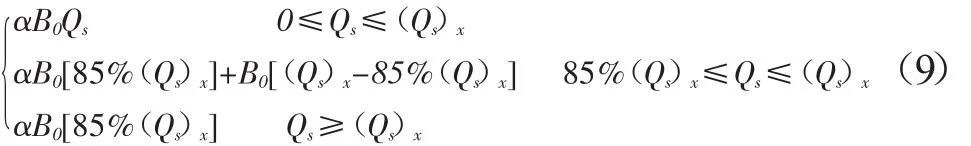

本設計中以工業用水的每立方米水效益為基準,根據生活用水分配水量占所需水量的不同比例,取不同的比例系數,乘以工業用水的每立方米水效益得到生活用水的總效益。在該時段所需水量的85%之內的每立方米水效益取為工業(包括鄉鎮工業和重點工業)每立方米水效益的倍,超過85%但小于該時段生活用水需求量的部分認為每立方米水效益與工業的每立方米水效益相等,超過生活需求量的部分認為每立方米水效益為零。其生產函數公式如下:

Bs=

式中:Bs為生活用水總效益;Qs為生活用水實際分配水量;(Qs)x為生活用水需水量;B0為工業用水單方水效益,B0=β/W,(β、W分別指工業用水效益分攤系數和工業的萬元產值耗水量);α為生活用水每立方米水效益與工業用水每立方米水效益的比值,設計中在供水量未達到設計生活需水量85%以前取α為1.6。

3 優化配置模型的分析計算

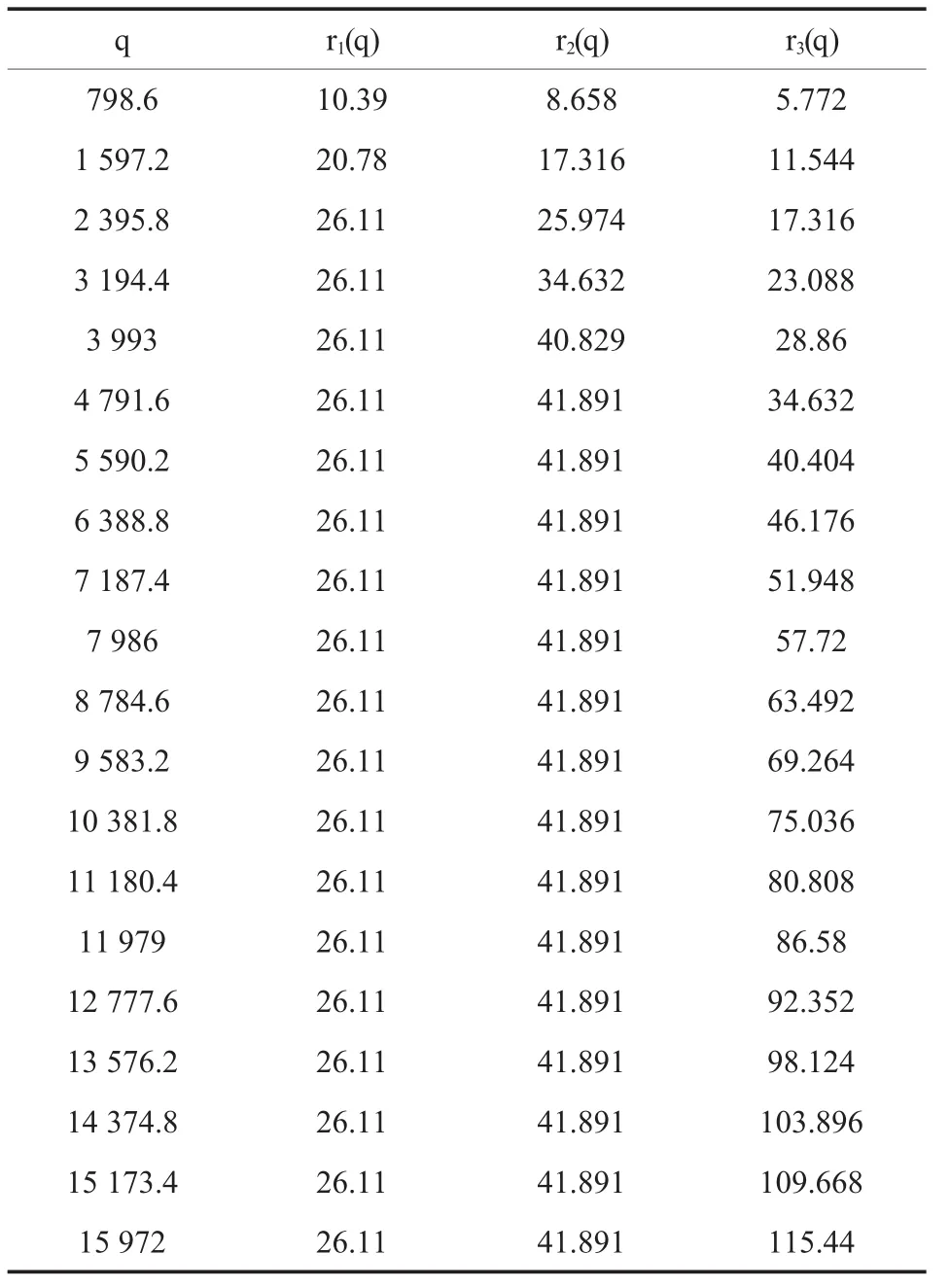

在2030年(p=50%來水條件下)情況下,渭南市可供水量為 15 972×104m3,用水單位 N=3,即n=1,2,3。用 A,B,C 分別代表生活、環境和工業用水,其凈效益分別用r1(q),r2(q),r3(q)表示。先將狀態變量、決策變量在可行域內離散化,利用優化模型計算的2030年生活、環境和工業的用水效益見表3。

表3 生活、環境和工業用水效益函數表

4 結論

(1)水資源優化配置模型,以社會、經濟、環境的綜合效益最大為目標,并考慮區域經濟發展與水資源、環境之間的協調關系,體現了可持續發展的原則。

(2)通過分析渭南市城市供水,得出水資源優化配置結果。隨著渭南市的不斷發展,2030年渭南市的需水量遠大于來水量,不能滿足需水要求,要求渭南市在規劃過程中考慮新的供水途徑。

(3)為了保證渭南市可持續發展,需要解決渭南市未來供水不足的問題,可通過盡快擴建引水渠道和規劃、設計、施工新的水源工程,尋求渭南市周邊地區水源,以保證該區域經濟社會持續發展。

(4)本文以可持續發展理論為指導思想,建立了水資源優化調度模型對渭南市的水資源配置問題進行了探討。優化配置模型在城市水資源優化調度中具有實用價值,渭南市的水資源優化配置研究對其他城市具有一定的借鑒作用。

[1]馮尚友.水資源持續利用與管理導論[M].北京:科學出版社,2000.

[2]謝新民,張海慶,尹明萬.水資源評價及可持續利用規劃理論與實踐[M].鄭州:黃河水利出版社,2003.

[3]IckeJ A.Cost sustainability analysis in urban water management[J].Water Science Technology,1999,39(5):211-218.

[5]Terpstra PM J.Sustainable water usage systems:Models for the sustainable utilization of domestic water in urban areas[J].Water Sciences Technology,1999,39(5):65-72.

[5]谷紅梅,等.渭南市供水水資源優化配置研究[J].人民黃河,2005,27(12):55-57.

[6]M.阿佛里耳.非線性規劃——分析與方法[M].上海:上海科技出版社,1979.

[7]尤詳瑜,謝新民,孫仕軍,等.我國水資源配置模型研究現狀與展望[J].中國水利水電科學研究院學報,2004,2(2):32-134.