基于因子分析法的各省基本公共服務績效評價

吳樂珍

0 引言

經濟發展和社會發展猶如一架戰車之雙輪,任何一輪缺失,“戰車”都無法自由馳騁。中國歷經30多年的高速發展,透支了大量的環境資源和社會福利,伴隨而來的貧富差距、城鄉差距、福利水平差距以及基本性公共服務不均等狀況的持續擴大刺痛著社會公眾的神經,也在侵蝕著社會正義的基礎。基本公共服務是指建立在一定的社會共識基礎上,根據一國經濟社會發展階段和總體水平,為維持本國經濟社會的穩定、基本的社會正義和公平,與公民基本權利、基本需求或者基本能力直接相關的公共服務。基本公共服務的均等化是政府持續獲得合法性的基礎,對于社會和經濟持續穩定發展具有重要意義。目前,我國地區間、城鄉間以及群體間的基本公共服務失衡顯著,削弱了公民對于政府維護社會公平形象的認同,如若不加以重視,政府將面臨更進一步的認同危機及信任危機。本文主要通過因子分析法對我國省際間基本公共服務的差距狀況進行探究。

1 基本公共服務績效評價指標的選擇

基本公共服務績效評價指標的選擇,取決于對基本公共服務范圍的界定。到目前為止,學界對于基本公共服務的內涵、范圍及其評價指標都還在探索之中,關于基本公共服務的外延并沒有統一的說法。丁元竹(2007)認為我國現階段基本公共服務的內容包括義務教育、公共衛生和基本醫療、就業服務、社會福利等。陳昌盛和蔡躍洲(2007)將基本公共服務劃分為基礎教育、公共衛生、社會保障、科學技術、基礎設施、公共安全、環境保護、一般公共服務等八類。王國華和溫來成(2008)綜合了我國城鄉公共產品供給狀況、政府財政收入水平,特別市農村公共產品的迫切需要,將基本公共服務項目界定為義務教育、公共文化設施、公共衛生、公共設施、環境保護、社會保障、就業服務等七個方面。安體富和任強(2008)從地區間基本公共服務產出的角度出發,設計了一套涉及社會保障、公共安全、公共衛生、基礎教育、基礎設施、環境保護、科學技術等七個方面25各單項指標的中國公共服務均等化水平指標體系。岳軍(2011)利用德爾菲法,廣泛征求相關專家和政府工作人員的意見,將基本公共服務的內涵確定為基礎教育、就業服務、公共衛生、養老保險、醫療保險、基本住房、公共設施等七個方面,并構建了我國地區間基本公共服務均等化水平評價指標體系。

本文將基本公共服務績效評價指標界定為7個維度,分別是社會保障、公共衛生和基本醫療、公共安全、基礎教育、公共就業服務、基礎設施和環境保護。同時,在每一個維度下面設有二級指標。基本公共服務績效評價指標體系共計由7個維度、20個指標構成(如表1)。

表1 基本公共服務績效評估指標體系

2 基于因子分析的我國各省基本公共服務績效評價

2.1 評價方法:因子分析

因子分析法是指從研究指標相關矩陣內部的依賴關系出發,把一些信息重疊、具有錯綜復雜關系的變量歸結為少數幾個不相關的綜合因子的一種多元統計分析方法。基本思想是:根據相關性大小把變量分組,使得同組內的變量之間相關性較高,但不同組的變量不相關或相關性較低,每組變量代表一個基本結構,即公共因子。本文利用因子分析方,對我國各地區基本公共服務績效進行綜合評價。在目前尚未就基本公共服務內涵達成共識的情況下,為了盡可能全面、完整的描述基本公共服務水平差異,就有必要選擇多變量的指標。然而,多變量的指標雖能提供大量信息,但是他們之間的相關性造成了信息重疊,從而降低了評估效度。因子分析因可能地以最少的信息丟失將眾多指標綜合成較少的綜合指標(即因子變量),從而降低了數據分析的難度,并提高了評估的效度。本文收集了我國各省基本公共服務績效19個具體分析指標2009年的相應數值,并采用統計軟件SPSS15.0進行分析。

2.2 KMO和Bartlett檢驗結果

運用KMO樣本測度法和Bartlett球體檢驗法對指標相關性及模型適用性檢驗。KMO樣本測度法用來檢驗是否適用因子分析;Bartlett球體檢驗是通過轉換為X2來完成對變量之間是否相互獨立的檢驗。檢驗結果表明,KMO抽樣適度測定值為0.727,因此,上述數據可用于進行因子分析;同時,Bartlett球體檢驗的值為643.73,自由度為190,顯著性概率為0.000,表明指標之間具有較強的相關性,適用因子分析。

2.3 R的特征值和貢獻率

采用主成分分析法求初始公因子特征值、方差貢獻率及累計方差貢獻率。計算結果表明,特征值大于1的成分主要有5個,表明20個指標可以綜合為5個主成分,它們的累積方差貢獻率是81.3%,反映了原始數據所提供的絕大部分信息。

表2 R的特征值和貢獻率

2.4 建立因子載荷矩陣

對所提取的五個主因子 F1、F2、F3、F4、F5建立因子載荷矩陣,為便于對各因子載荷進行合理的解釋,采用正交最大方差旋轉法對因子進行旋轉,使每個因子的載荷的平方按列向0或1兩極分化,從而得到方差最大旋轉矩陣(如表3所示)。

表3 因子載荷矩陣、特征根、方差貢獻率

第一主成分F1是五個因子當中最重要的影響因子,它在參加城鎮基本養老保險人數占人口數比重(X1)、參加城鎮職工基本醫療保險人數占人口數比重(X2)、參加工傷保險人數占人口數比重(X3)、參加失業保險人數占人口數比重(X4)、參加生育保險人數占人口數比重(X5)、每千人口醫院和衛生院床位(X6)、每萬人職業醫師數量(X7)、每萬人注冊護士數量(X8)上有較大載荷。這些指標反映了社會保障、基本醫療及公共衛生方面的績效,因此命名F1為生活保障因子。

第二主成分F2是五個因子當中次重要的影響因子,它在城市用水普及率(X14)、城市燃氣普及率(X15)、人均城市道路面積(X17)、每萬人擁有廢水治理設施數(X19)、每萬人擁有廢氣治理設施數(X20)上有較大載荷。這些指標反映了市政以及環保等公共基礎設施方面的績效,因此命名F2為公共設施因子。

第三主成分F3在普通小學生師比(X11)、普通初中生師比(X12)、每萬人擁有公共廁所(X18)上有較大載荷。這些指標反映受教育水平以及社會文明狀況,因此命名F3為教育文明因子。

第四主成分F4在城鎮登記失業率(X13)、每萬人擁有公共交通車輛(X16)上有較大載荷。這些指標反映了各地的各地公共就業服務和城市交通供給績效,因此命名F4為就業交通因子。

第五主成分F5在人口火災發生率(X9)、人口交通事故發生率(X10)在上有較大載荷。這些指標反映了公共安全方面的績效,因此命名F5為公共安全因子。

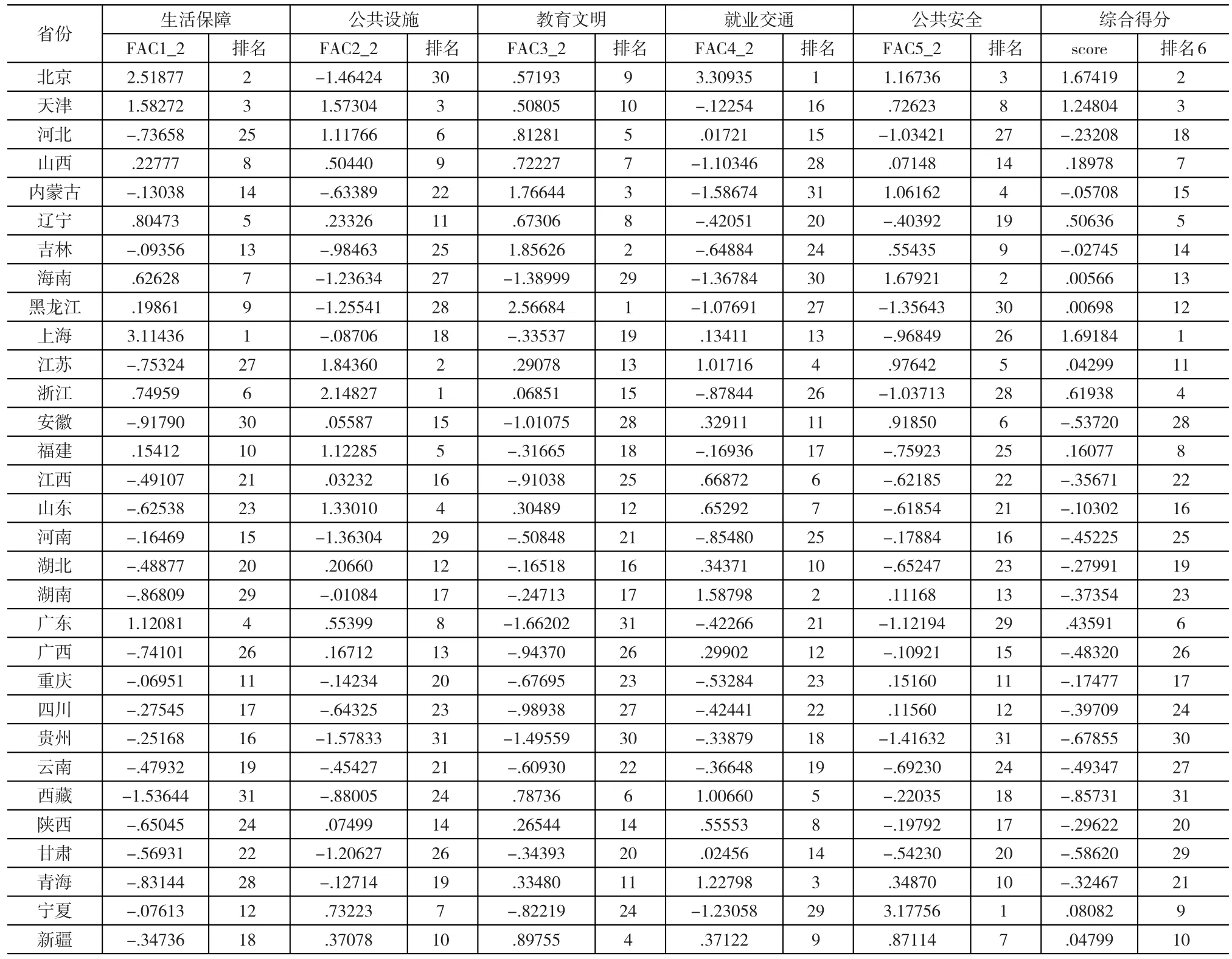

表4 各地區基本公共服務績效綜合得分及排名(2009)

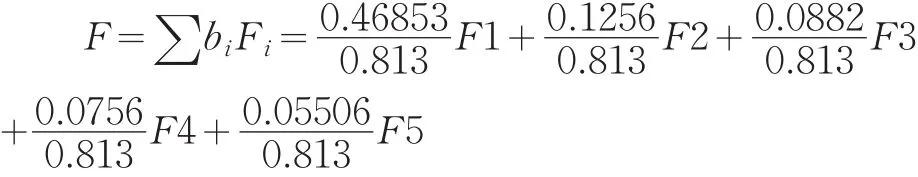

2.5 綜合得分的計算與排序

根據之前選取的5個主要因子以及各個主因子的方差貢獻率,構造評價各省基本公共服務績效的綜合指數F。

從上面的結果開看,各地區的綜合評價得分有正有負,正的說明該地區的基本公共服務水平高于全國平均水平,負的反之。

3 結論

從以上的分析可見,我國各省(直轄市、自治區)之間基本公共服務績效水平的差異與其經濟發展水平差異特征具有高度的相關性。如果從區域分布來看,東、中、西部地區的基本公共服務水平之間的差異也是非常明顯的。在我國財政職能逐漸向提供公共服務為主要內容的政府公共財政轉型的背景下,應完善轉移支付制度,發揮其在基本公共服務均等化中的積極作用,使各地方政府逐步擁有相對均衡的公共服務供給能力,保障著社會成員公平的享受基本、體面的生活,讓居民最終享有大體均衡的教育、醫療、就業、交通、公用設施等公共服務。通過普惠的基本公共服務制度的建立,保障公民能夠共享社會經濟發展所帶來的成果,將使其對政府產生較高的認同度,有助于政府持續獲得合法性,也是社會和經濟持續穩定發展的重要基礎。

[1]丁元竹.科學把握我國現階段的基本公共服務均等化[J].中國經貿導刊,2007,(13).

[2]安體富,任強.中國公共服務均等化水平指標體系的構建——基于地區差別視角的量化分析[J].財貿經濟,2008,(6).

[3]陳昌盛,蔡躍洲.中國政府公共服務:體制變遷與地區綜合評估[M].北京:中國社會科學出版社,2007.

[4]王國華,溫來成.基本公共服務標準化:政府統籌城鄉發展的一種可行性選擇[J].財貿經濟,2008,(3).

[5]岳軍.基本公共服務均等化與公共財政制度創新[M].北京:中國財政經濟出版社,2011.