新棉花標準的術語與質量要求

新修訂的棉花國家標準共給出了14個術語及其定義。與原標準相比,毛重、凈重、異性纖維、成包皮棉異性纖維含量和危害性雜物5個術語保持不變,對公定重量和籽棉公定衣分率2個術語作了修訂。增加了顏色級、白棉、淡點污棉、淡黃染棉、黃染棉、主體顏色級和軋工質量7個術語。取消了主體品級術語。

一、修訂的術語

對公定重量和籽棉公定衣分率2個術語作了修訂。

原標準中公定重量的定義是:準重按棉花實際回潮率折算成公定回潮率后的重量。所謂準重,是棉花凈重按棉花實際含雜率折算成標準含雜率后的重量,它解決了含雜率在公定重量計算過程中的作用。但從標準實施幾年情況看,準重基本上不再被使用,所以往往也不再計算準重。由于公定重量的計算是將含雜率和回潮率數據代入公式,計算十分方便,因此,新標準將公定重量的定義修改為:凈重按棉花實際含雜率和實際回潮率折算成標準含雜率和公定回潮率后的重量。

籽棉公定衣分率的修訂,也是基于相同的考慮。

二、增加的術語

增加了顏色級、白棉、淡點污棉、淡黃染棉、黃染棉、主體顏色級和軋工質量7個術語。

1.顏色級及其類型。

顏色級是由GB1103-2007標準中“色特征級”修訂而來。色特征的概念早在2003年國務院批復的《棉花質量檢驗體制改革方案》中就已經提出,在GB1103-2007中作為推薦性條款予以公布,已經執行了近6年。色特征級的命名是依據品級三條件“色澤特征、軋工質量、成熟程度”中的色澤特征。此次將色特征級這個術語修訂為顏色級,主要是考慮“顏色級”從字面上易于理解,便于推廣應用。

顏色級定義為:棉花顏色的類型和級別。類型依據黃色深度確定,級別依據明暗程度確定。與原標準中色特征級的定義有所不同,這是考慮到感官檢驗不需要確定棉花的反射率和黃度數值,僅依據顏色級實物標準確定顏色級,原來的定義局限于采用儀器檢驗分級,新的定義則涵蓋了感官檢驗和儀器檢驗。

棉花按顏色劃分為白棉、淡點污棉、淡黃染棉、黃染棉4種類型,為此標準中相應增加了白棉、淡點污棉、淡黃染棉、黃染棉的定義。這4種棉花類型的劃分,體現了國內不同棉區棉花類型的顏色特點。

白棉定義為:顏色特征表現為潔白、乳白、灰白的棉花。

淡點污棉定義為:顏色特征表現為白中略顯陰黃或有淡黃點的棉花。

淡黃染棉定義為:顏色特征表現為整體顯陰黃或灰中顯陰黃的棉花。

黃染棉定義為:顏色特征表現為整體泛黃的棉花。

考慮到顏色級是一個新的質量指標,對4種類型的棉花進行簡要的描述既滿足了感官檢驗的需要,又有助于標準使用各方深入了解和認識。鑒于棉花類型的形成,受到棉花品種、氣候條件、種植模式、采摘和加工方式等多方面因素的影響,要準確描述難度很大,需要在今后的工作實踐中加以完善。

2.主體顏色級。

主體顏色級定義為:按批檢驗時,占有80%及以上的顏色級,其余顏色級僅與其相鄰且類型不超過2個、級別不超過3個。主體顏色級是標準中新增術語,主要是因為目前存在按批檢驗和逐包檢驗兩種檢驗情況。為了保證成批棉花顏色級的一致性,需要設定主體顏色級。

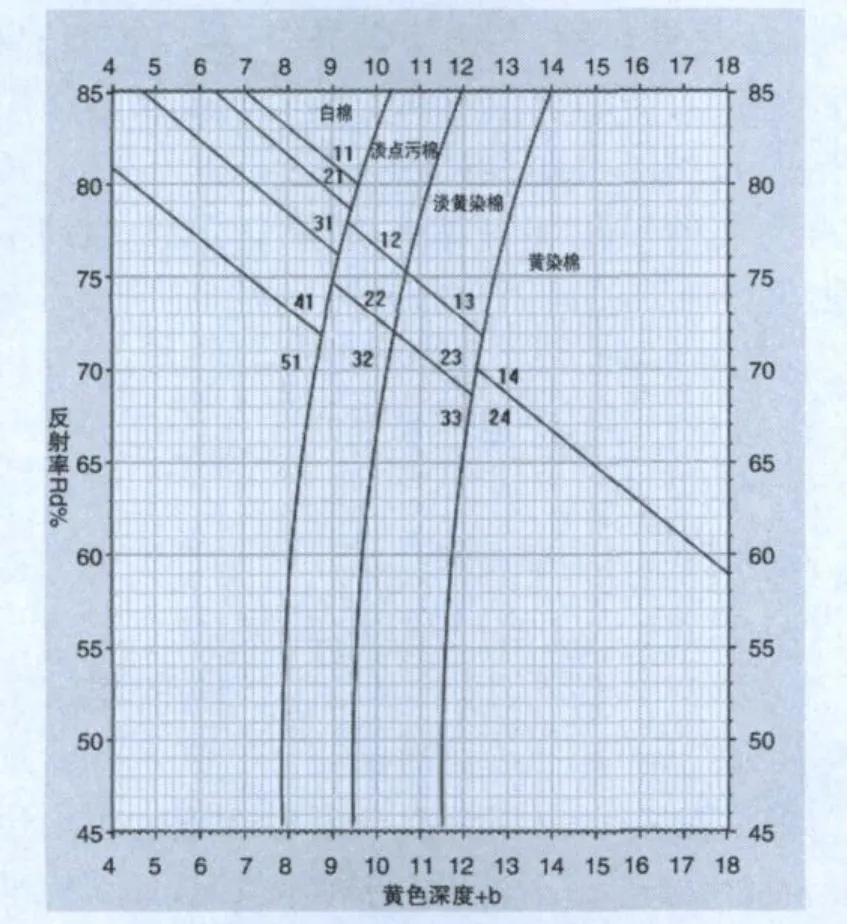

主體顏色級的確定需要準確把握相鄰顏色級的概念,這里的相鄰與原主體品級定義中的相鄰有所不同。在棉花顏色分級圖中,任意一個顏色級可以通過反射率(Rd)和黃色深度(+b)值標定。在二維空間中,相鄰包括上下相鄰、左右相鄰和對角相鄰幾種情況(見圖1)。

圖1 棉花顏色分級圖

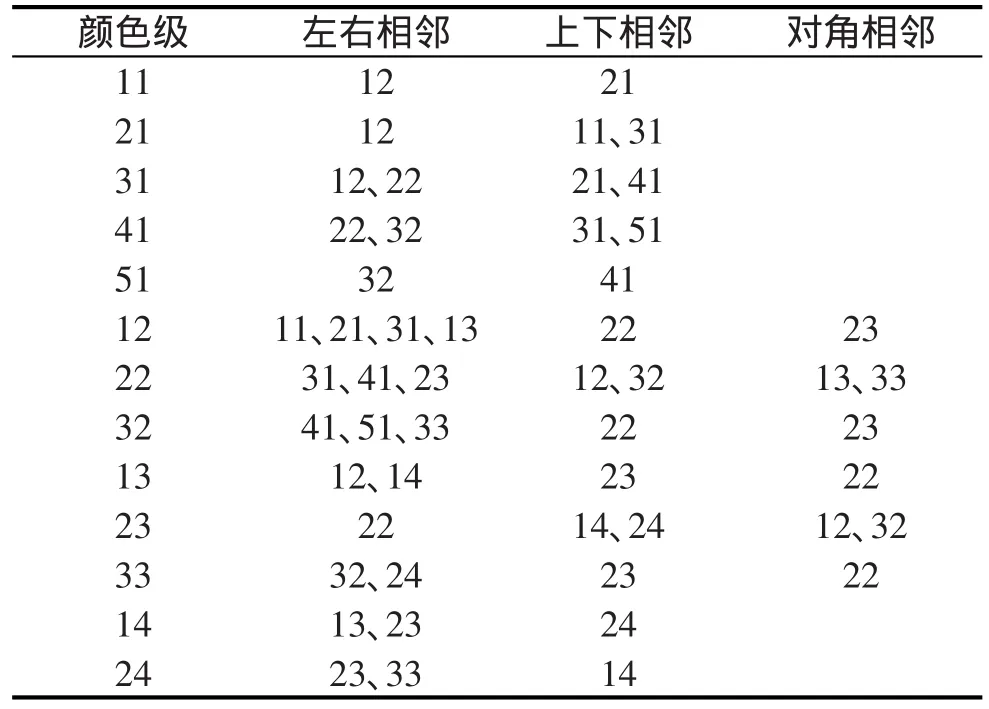

比如,與白棉三級(31)相鄰的顏色級包括白棉二級(21)、白棉四級(41)、淡點污棉一級(12)、淡點污棉二級(22),與淡點污棉二級(22)相鄰的顏色級包括白棉三級(31)、白棉四級(41)、淡點污棉一級(12)、淡點污棉三級(32)、淡黃染棉一級(13)、淡黃染棉二級(23)、淡黃染棉三級(33)。為了便于使用,現將各主體顏色級所對應的相鄰顏色級對照表列舉出來(見表1)。

表1 顏色級與相鄰顏色級對照表

如果一批棉花中,一個顏色級沒有占到80%及以上,或者顏色級超過了3個,或者顏色級類型超過了2個,或者有的顏色級不與主體顏色級相鄰,那么這批棉花就沒有主體顏色級。

3.軋工質量。

軋工質量是標準中新增術語,也是棉花重要的質量指標,是原棉花品級三條件之一。由于軋工質量的好壞直接影響皮棉質量和成紗質量,因此新標準在廢棄棉花品級的情況下,增加了軋工質量指標及檢驗方法。

軋工質量定義為:籽棉經過加工后,皮棉外觀形態粗糙及所含疵點種類的程度。也就是說,軋工質量是對皮棉外觀形態粗糙程度和皮棉所含疵點種類程度進行的綜合判定。

三、取消的術語

新標準取消了棉花品級,相應地,主體品級(cotton modalgrade)術語也隨之取消。

四、質量要求

新的棉花國家標準中4.1~4.9條款均為質量要求的內容,這些條款是標準的核心內容。新標準規定了11個棉花質量指標,分別是:顏色級、軋工質量、長度、馬克隆值、回潮率、含雜率、斷裂比強度、長度整齊度指數、危害性雜物(成包皮棉異性纖維含量)、反射率和黃色深度。

這些指標中可以采用感官檢驗和儀器檢驗的指標有:顏色級、長度。顏色級和長度的感官檢驗主要是用在棉花收購、加工單位質量控制與自檢、流通與紡織企業檢驗。僅采用儀器檢驗的指標有:馬克隆值、斷裂比強度、長度整齊度指數、反射率和黃色深度。僅采用感官檢驗的指標有:軋工質量、成包皮棉異性纖維含量。

回潮率和含雜率雖然是棉花的質量指標,但在新標準中是用于對棉花公定重量的折算,是“從量處理”的。

1.顏色級。

顏色級表示棉花的外觀顏色特征。研究結果表明,相同產地、相同品種的棉花,其顏色與其他質量指標存在相關性。原標準規定品級由“成熟程度、色澤特征和軋工質量”三項指標綜合確定,新標準中棉花顏色級代表了棉花顏色類型和級別,“品級”與“顏色級”兩者之間不存在一一對應關系。新標準對每一顏色級棉花的顏色特征、對應的籽棉形態給出了文字描述,便于指導棉花生產、流通、使用和檢驗的相關人員建立顏色級概念,明確顏色級文字描述對應的籽棉形態是籽棉“四分”(分摘、分曬、分存、分售)的依據。

廢除品級,推行顏色級,是新標準的一項重大修訂。棉花品級及其檢驗是GB1103-1972棉花國家標準的重要內容,已經實施了近40年。此次標準修訂取消了品級質量指標及其檢驗方法,標志著棉花標準改革取得了重大突破,也預示著我國的棉花檢驗向棉花儀器化檢驗的目標又邁出了巨大的一步,與國際棉花檢驗技術標準體系實現了接軌,也是我國棉花質量檢驗體制改革持續深化的重要成果。

2.軋工質量。

軋工質量是原棉花標準中品級的三條件之一。軋工質量是反映棉花質量的一個重要指標,廢除品級指標后,有必要獨立出來進行考核。但GB 1103從1972年實施以來,軋工質量的評判是綜合在品級之中,并沒有對軋工質量有一個明確的定義。新標準根據原標準的有關規定和目前我國棉花加工工藝有了較大改進的情況,在一系列試驗研究的基礎上,提出了軋工質量的定義和分檔方案。

(1)標準規定了軋工質量的劃分,根據皮棉外觀形態粗糙及所含疵點種類的程度,將軋工質量分好、中、差三檔。分別用P1、P2、P3表示。P是軋工質量(Preparation)的英文首字母。這主要是為了滿足現貨市場、期貨市場和紡織使用的需要,為了便于標識,也為了與其它質量指標都規定了代號的做法保持一致,增加了質量指標分檔代號。

(2)標準規定了軋工質量的分檔條件和軋工質量參考指標。其中,軋工質量的分檔條件對好、中、差三檔軋工質量的外觀形態和疵點種類及程度均作了定性描述。軋工質量參考指標主要是對不同檔次軋工質量所含疵點的定量規定,疵點仍包括索絲、軟籽表皮、僵片、破籽、不孕籽、帶纖維籽屑及棉結7種。軋工質量參考指標的設定是在棉花加工企業、專業纖檢機構、紡織企業三方面進行試驗數據的基礎上確定的。

需要注意的是,軋工質量參考指標僅是制作軋工質量實物標準和指導棉花加工企業控制加工工藝的依據,與依據實物標準檢驗軋工質量檔次無關。在軋工質量參考指標中,取消了毛頭率、不孕籽指標,上述兩項指標將在棉花加工工藝規程中加以規范明確。

(3)標準規定根據軋工質量分檔條件及軋工質量參考指標制作軋工質量實物標準。軋工質量實物標準要制作好、中、差三檔,均為底線。

3.長度。

原標準規定“六、七級棉花的長度均按25毫米計,記為25.0mm”。新標準取消了此限制。當時制定這個限制性條款,是由于低品級、長度長的棉花,內在質量差,紡用價值不高。隨著氣流紡等紡織新工藝、新技術的出現,拓寬了棉花的使用范圍,長度長、強力弱的棉花,也有其紡用價值,因此取消了長度限制。

4.馬克隆值。

新標準對馬克隆值質量要求未作修訂。

5.回潮率。

新標準對回潮率質量要求未作修訂。

6.含雜率。

新標準對鋸齒棉標準含雜率2.5%的規定未作調整。紡織部門提出,目前棉花加工技術和管理水平已經明顯提高,鋸齒棉含雜率標準規定仍沿用老標準,不能反映棉花含雜率的實際狀況,建議標準含雜率下調0.5%。考慮到標準含雜率的調整應以籽棉自然含雜率作為基礎,這將涉及到棉農的根本利益,由于沒有相應試驗數據,需要農、工、商、纖檢聯合開展試驗,因此目前保持不變。

7.斷裂比強度。

標準增加了斷裂比強度的分檔代號,仍維持原分檔范圍。斷裂比強度從強到弱依次用S1到S5表示,S是斷裂比強度(Strength)的英文首字母。增加該指標分檔代號的理由與軋工質量相同。

8.長度整齊度指數。

標準增加了長度整齊度指數的分檔代號,仍維持原分檔范圍。長度整齊度指數從強到弱依次用U1到U5表示,U是長度整齊度指數(Uniformity Index)的英文首字母。增加該指標分檔代號的理由與軋工質量相同。

9.危害性雜物。

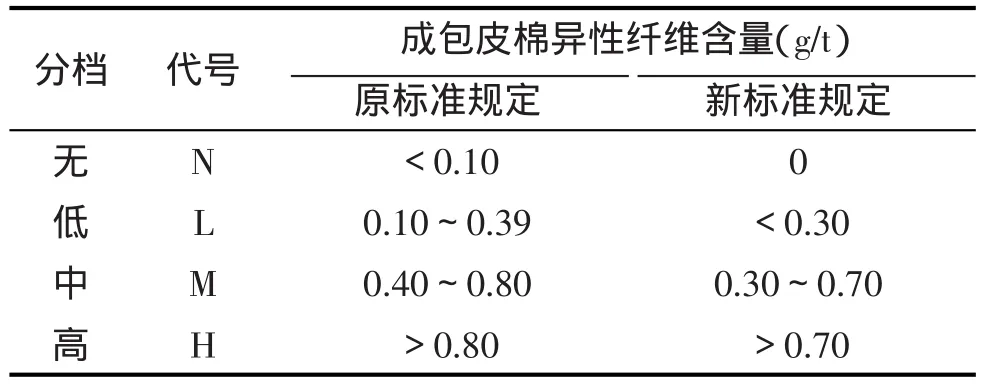

標準對成包皮棉異性纖維含量的范圍進行了修訂。與原標準相比,成包皮棉異性纖維含量分檔修訂見表2。

表2 成包皮棉異性纖維含量分檔