勝任力模型下的導游素質新論①

桂林旅游高等專科學校 金美蘭

《國務院關于加快發展旅游業的意見》(國發[2009]41號)將旅游業定位為國民經濟的戰略支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業,并對導游服務工作提出了更高的要求。王岐山指出導游職業素質和水平直接關乎旅游服務質量,吃住行游購娛各個環節都離不開導游,必須充分認識導游的重要地位和作用,把導游隊伍建設作為一個重要的工作抓手。導游服務水平的高低直接影響旅游質量的好壞,導游服務的關鍵是從事導游服務工作的導游人員的個人素質,在很大程度上決定著旅游產品的使用價值,是衡量旅游滿意度的重要因素[1]。如何應對人們日益增長的旅游質量需求與導游從業水平之間的矛盾,是我國旅游業破待解決的重要問題。

1 典型的格雷欣現象

英國著名的金融家、慈善家格雷欣于1580年提出格雷欣法則。格雷欣法則是一條經濟法則,也稱劣幣驅逐良幣法則。隨著我國旅游產業的迅速擴張和居民旅游行為的不斷普及,造成了對導游人員需求的不斷增加。截至2010年底,全國考取導游資格證人數為78.6萬人,其中初級導游76萬,占導游總數的96.7%,中、高、特級導游共有2.54萬人,占導游總數的3.3%,形成了以初級導游占絕對主體的各級導游共存的導游市場體系。由于我國旅游業處于觀光旅游階段,旅游市場對高素質導游的需求信號不明顯,初級導游便可以完成導游工作,對更高級別的導游需求強度不大。而初級導游和中、高級導游的薪酬大體相當,沒有體現出高素質導游應有的價值,對中、高級導游的價值取向造成了一定的影響,沒有激勵到初級導游進一步提高自身素質,并且致使部分優秀導游人才的流失,無法體現自身價值,退出導游市場,這是典型的格雷欣現象即“劣質”導游驅逐優秀導游。

2 構建導游勝任力模型

2.1 導游崗位職責

隨著導游服務對象和需求的變化,導游服務的內涵和外延也不斷的深化和延伸。國家旅游局將導游服務工作的基本崗位職責歸納為:

(1)導游按照合同約定和接待計劃有序的安排和組織游客在旅游目的地參觀、游覽;(2) 負責導游講解,解答游客問題,積極介紹和傳播中國(地方)文化和旅游資源;(3) 配合和督促落實游客的接送服務和吃、住、行、游、購、娛等服務;(4) 維護游客在旅行途中的人身和財務安全,做好事故防范和安全提示工作;(5) 反映游客的意見和要求,協助安排游客會見、座淡等活動[2]。

2.2 勝任力模型涵義

哈佛大學教授David· McClelland于1973年最早提出“勝任力”概念,指能將導游服務工作中卓越成就者與普通者區分開來的個人深層次特征,依據其崗位職責所需具備的能力支持要素的集中體現。勝任力模型就是為完成某項工作,達成某一績效目標所要求的一些列不同能力要素的組合。通過勝任力模型可以判斷并發現員工績效好壞差異的關鍵驅動因素,從而成為改進與提高績效的基點。

2.3 構建導游勝任力素質模型

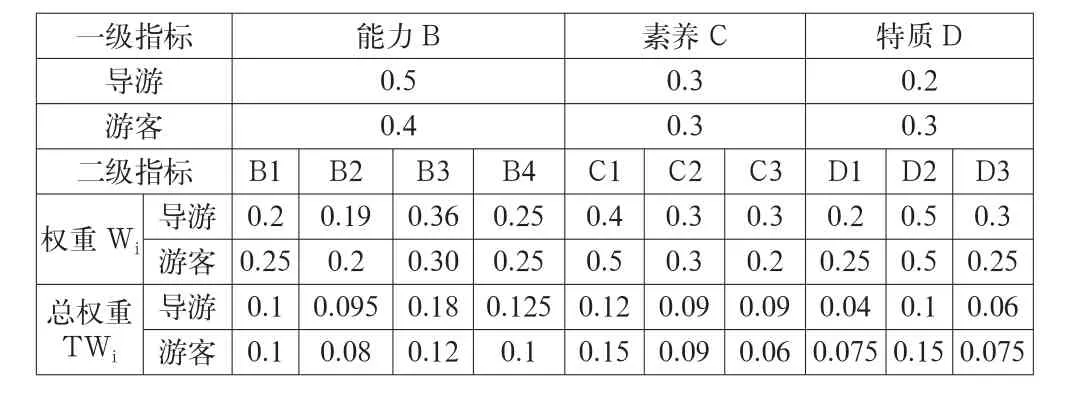

旅游產業的跨越式發展,導游崗位職責的變遷,對其完成崗位職責的勝任能力提出了新的要求及各種能力間的權重發生了改變。本文通過參考文獻資料初步確定導游勝任力模型要素,再通過行為事件訪談法(BEI)對旅行社中、高層領導和導游及部分游客進行訪談,確定導游勝任力模型要素,構建導游勝任力(A)指標體系:一級指標包括能力、素養和特質。二級指標,能力指標包括語言表達能力(B1)、組織協調能力(B2)、人際關系處理能力(B3)和突發事件處理能力(B4);素養指標包括文化知識素養(C1)、職業道德素養(C2)和信息素養(C3);特質指標包括工作熱情(D1)、自我控制及激勵(D2)和親和力(D3)。構建導游勝任力模型是通過提升導游勝任力最終達到游客滿意的目的,因此游客滿意是檢驗導游勝任能力的主要標準。本文的調查對象分為導游和游客。對導游的調查內容主要是崗位勝任力的理解,調查對象是旅行社150名專職導游和100名兼職導游共發放問卷250份,收回問卷236份。300名游客,主要調查的內容是影響游客滿意度的導游的勝任能力需求,發放問卷300份,收回問卷273份。設計調查量表,采用Liker5表。數據結果均運用層次分析法(AHP)[3],構造判斷矩陣并進行一致性檢驗,定性與定量相結合的確定各指標的權重,計算過程從略,各指標權重見Wi和總權重表TWi,見表1:

表1 導游勝任力A

從表1中,可以看出,導游和游客對導游服務工作勝任力的認知大致趨同,說明雙方在導游服務工作是信息對稱的,即游客對導游服務工作的滿意度與導游自身的工作投入度是一致的,可以得出,導游服務工作的改進是可以直接讓游客感知和判斷的。

能力指標。調查顯示導游認為能力指標在勝任力模型中占一半的權重,其中尤為重要的是人際關系處理能力(B3)占36%,說明隨著導游崗位職責外延和內涵的增加,導游工作不再是單方面的講解和介紹,而是要與游客建立相互信任、相互理解的良好的交往關系;對突發事件處理能力(B4)導游和游客同樣的權重,旅游離開居住地,對環境的不熟悉和對新鮮事物的好奇,對于突發情況的處理能力,為不耽誤行程繼續按計劃進行,需要導游能夠及時處理突發情況,這一點上導游和游客的意見統一,所占權重均為25%;對于語言表達能力(B1)和組織協調能力(B2)是勝任導游服務工作的基本能力。

特質指標來言,相對于導游,游客對導游服務人員的個人特質具有更高的要求。其中自我控制及激勵因素(D2)均占個人特質50%的權重,說明目前導游的自我控制及激勵能力欠缺,表現出明顯不足;導游是否具有親和力決定導游與游客建立友好關系的時間,一個有親和力的導游會在短時間內與游客建立友好的關系,利于工作的開展,反之,增加工作難度和降低游客滿意度;工作熱情是從事導游工作的基本特質,只有對導游工作充滿熱情的人才會不厭其煩的對不同的人講解同樣的內容,因此工作熱情是提高工作滿意度的源動力。

素養指標。導游與游客素養因素占導游服務工作勝任力的權重為30%。其中游客認為文化素養因素(C1)在導游素養中占50%的權重,略高于導游對自身的判斷,說明游客對導游的文化知識素養提高的迫切要求,在現實的游程中導游的文化素養已不能滿足游客的需求,即“劣質”導游已不再適應市場需求,市場也開始驅逐“劣質導游”;職業道德素養(C2)在素養指標中均占30%權重;導游更看重信息素養的培養,認為它是發展終身學習能力的基礎,是不斷發展其他能力的基本素養。

3 提高導游勝任力的有效途徑

3.1 提高導游進入門檻

《導游人員管理條例》規定參加導游資格考試的學歷起點為高中畢業。2009年末關于導游從業資格考試準入從高中畢業生調至本科學歷引起了社會各界的強烈關注,國家旅游局有意將導游職業準入調高,說明已開始重視導游行業素質能力問題。筆者贊同提高導游職業準入標準,這可以從源頭上提高導游的的素質水平,但一下提高到本科,屏蔽了很多專科院校導游專業的學生,對旅游類中職、高職高專院校有一定的沖擊。本文認為,將學歷水平提高至大專還是具有科學性和可操作性的。

3.2 增強現有導游分級分類培訓機制

建立導游分層次分類別的培訓機制,培訓層次可以分為旅游行政管理部門、旅行社和導游自身三個層級。首先,國家旅游局及各省(區)直轄市旅游局作為旅游產業的領導者、指導者和監督者,肩負起導游培訓的重要使命,在我國現行初級導游占主體的導游市場環境中,培訓以普及性教育為主,培訓內容主要包括:導游基礎知識、導游禮儀禮賓、導游表達能力等基礎知識和基本能力的培訓。其次,旅行社作為旅游產業的重要部門,也是導游生存的主要棲息地,其主要的競爭力體現在導游績效表現,各旅行社根據現有導游的素質,有針對性的建立基于勝任力模型的導游培訓制度,在旅行社范圍內創建學習型組織。最后是導游自我學習能力的培養,提高導游的信息素養,增強導游自主搜索信息、分析信息、整理信息、評價信息和利用信息的意識和能力,在潛移默化中提高信息素養,達到終身學習的目的。

3.3 建立健全導游激勵機制,反格雷欣法則

格雷欣現象出現的主要原因是在同一導游市場中,初級導游和中、高級導游的薪酬大體相當和旅游市場對高素質導游的需求信號不明顯,導致高素質導游退出市場,“劣質”導游占市場主體。當前,隨著旅游市場對高素質導游的強烈需求,反格雷欣法則,留住優秀導游的有效途徑是建立健全導游的激勵機制。首先,建立以能力為劃分的薪酬等級制度。基于勝任力給現存導游做能力測評,依據導游能力水平給予薪金報酬,重新設計薪酬機制,建立不同能力等級。其次強化導游接團考核機制,防止高能力者隱藏知識,考核主體是游客,考核內容是游客對導游在游程的過程中的各種評價;最后,多開展類似導游之星、導游知識競賽等活動,調動導游自主學習的積極性,使導游素質進一步提高并流通于市場中。

3.4 建立導游退出機制

目前,我國仍有部分“劣質”導游存在于市場中,建立科學規范的導游退出機制,使不合格、不達標、素質低的導游退出市場。退出機制從三個方面來建立和完善:一是,規范導游年審和IC卡計分管理制度;二是建立導游黑名單制;三是旅行社執行末位淘汰制。導游年審制度的建立是對導游一年工作的評價及導游資格的重新確認的過程,目前我國沒有明確對不予通過年審的導游證及其持有人處理的政策法規,盡早出臺關于年審未過人員的處理規定,是建立導游退出機制的政策性保障。建立導游黑名單,讓導游自動退出導游行業。旅行社實行末位淘汰制,通過建立考核、激勵的制度促進導游的發展,驅逐部分“劣質”導游,形成導游行業的良性循環。

[1]王岐山.導游工作座談會[J].國家旅游局資料整理.

[2]國家旅游局人事勞動教育司.導游業務(第5版)[M].北京:旅游教育出版社,2008.

[3]許樹柏.層次分析法原理[M].天津:天津大學出版社,1988.