彈性變形對大口徑炮彈氣動特性影響的靶道試驗

錢吉勝,易文俊

(南京理工大學彈道國防科技重點實驗室,江蘇 南京 210094)

0 引言

增加射程是艦炮武器發展的主要方向,如美國海軍EX171超遠程炮彈,射程已達110 km。隨著射程的增加,炮彈的結構參數也發生了急劇變化,如EX171長度達1 800 mm,大大增加了炮彈的長徑比。由于是高超音速飛行,炮彈在飛行中可能發生氣動彈性不穩定性和劇烈氣動彈性響應,甚至將導致斷裂或折斷。在飛機設計中,早已認識到氣動彈性設計的重要性,對飛機的機翼進行了大量的氣動彈性設計[1-3]。對于常規炮彈和火箭彈等細長體彈箭,由于剛度裕度很大,很少出現氣動彈性事故,因此通常忽略了氣動彈性的影響。隨著飛行馬赫數的增加,對于長徑比較大的炮彈,炮彈將發生彈性彎曲變形,導致尾翼的攻角減小、頭部的攻角增大,將大大降低炮彈的穩定性,嚴重影響炮彈的飛行軌跡和性能,這也是高速超遠程炮彈研制中需引起重視和解決的一個關鍵問題[4]。目前,在氣動彈性方面也開展了大量研究工作,主要是圍繞飛機機翼的結構彈性變形計算、氣動彈性非定常氣動力計算、穩定性分析等問題,重點是分析機翼的彈性變形引起的飛機振動及顫振速度、壓力載荷分布、失速等特性[5-7]。對大口徑超音速炮彈的氣動彈性問題,開展了動力學模型和飛行穩定性的理論分析工作[8-9]。本文利用室內彈道靶道設施,采用大口徑的細長體炮彈模型進行靶道自由飛行試驗,研究了氣動彈性對長徑比較大的大口徑炮彈的氣動特性及飛行穩定性的影響。

1 實驗裝置與模型

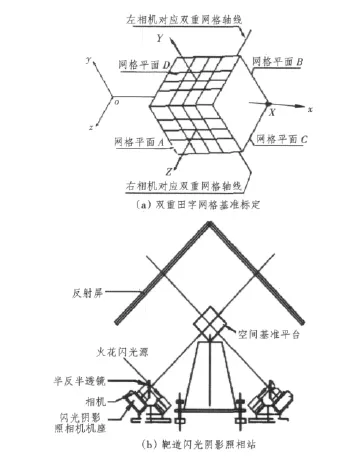

彈道靶道是一種測量炮彈、火箭、導彈及其模型的彈道初始段自由飛行特性的重要設施。彈道靶道內的主要測試設備是沿彈道布置的一系列閃光陰影照相站,每個照像站采用正交攝影的方法,獲得2幅彈丸陰影圖像。通過圖像數據判讀和彈丸空間位置坐標計算,可得出彈丸的飛行姿態角和質心空間坐標。彈道靶道的空間基準系統是圖像數據判讀的基礎,其基本功能是在靶道內建立一整套測量坐標系,并將試驗獲得的彈丸圖像的特征點與該特征點對應的空間坐標聯系起來。試驗中采用由24個火花閃光陰影照相站構成的閃光陰影照相系統、時間采集系統、空間基準系統和氣象測量系統對炮彈飛行運動的狀態參數進行全面測試,每個閃光陰影照相站有2套相互正交的攝影光路。閃光陰影照相站和標定系統原理如圖1所示。

圖1 閃光陰影照相站及系統標定示意圖Fig.1 The schematics of system demarcation and shadowgraph photograph station

根據靶道試驗對模型的要求,經計算分析和多種方案比較,采用減小彈體模型的剛度和增加彈性,將試驗模型橫向彈性變形量放大的方法,設計出具有彈性結構的飛行彈體試驗模型,其基本結構如圖2所示。圖中,飛行彈體試驗模型由前彈體、后彈體和拉伸彈簧構成,前、后彈體之間用拉伸彈簧螺紋連接。由于拉伸彈簧的彈性系數遠遠小于長桿結構,因此該試驗模型在較小的力矩作用下就能產生較大的彈性變形。

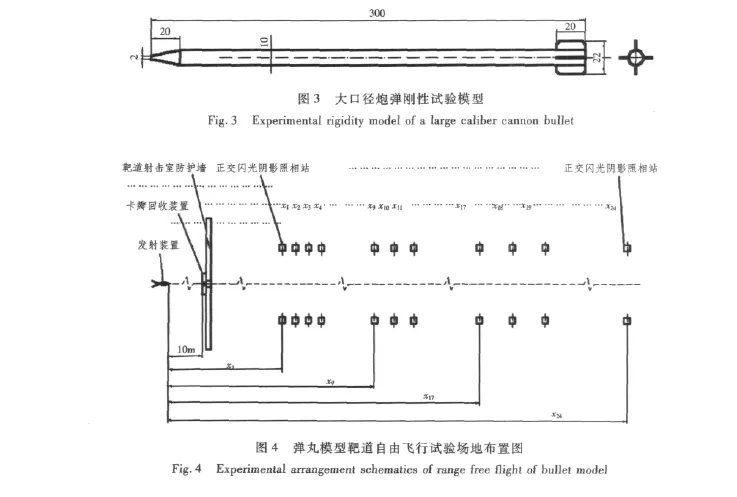

大口徑炮彈飛行彈性彈體試驗模型的彈道靶道試驗中,為了研究彈體彈性變形的影響,需要將彈性模型試驗結果于剛性模型的試驗結果進行比較。為此,按照彈性模型的外形結構設計出對比試驗的剛性模型,如圖3所示。

圖2 大口徑炮彈彈性試驗模型Fig.2 Experimental elastic model of a large caliber cannon bullet

2 試驗結果

彈性彈和剛性彈模型的對比試驗是通過測試炮彈模型彈飛離炮口后彈芯飛行運動姿態和空間質心坐標的變化規律,利用試驗數據判讀處理出彈丸的飛行速度降曲線和章動曲線,擬合處理出彈芯的主要氣動力和力矩系數,試驗分析大口徑炮彈模型的彈性變形對飛行運動氣動參數和飛行穩定性等影響。

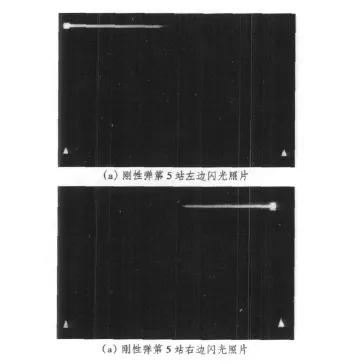

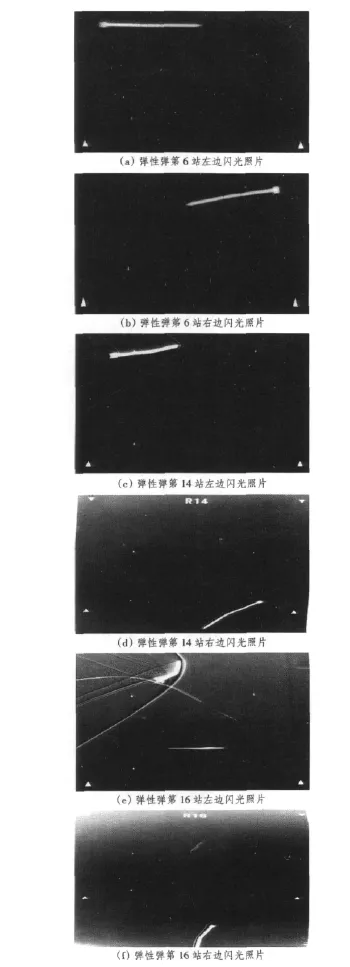

試驗共射擊了3組發彈,獲得了較為完整的大長細比炮彈剛性彈與彈性彈模型的自由飛行過程正交陰影圖像,如圖5和圖6所示。

3 數據處理及結果分析

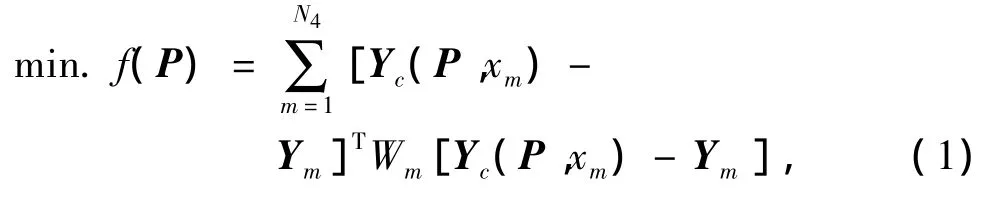

在彈丸自由飛行試驗中,可以測量彈丸飛經各測量特征點的質心坐標、飛行時間、姿態角、自轉角等運動參量。通過選取1組合適的氣動力系數和起始條件值,求解彈丸飛經各特征參數點的相應運動參量。目標是使理論計算值與試驗測量值之間的殘差平方和取極小值。即:

圖5 剛性彈模型的閃光陰影照相圖Fig.5 Flash shadowgraphs of rigid bullet model

式中:Y=(y1,y2,…,yN2)T為彈丸運動微分方程中的因變量向量;N2為方程組個數;Ym=(ym1,ym2,…,ymN1)T為在自由飛行試驗中可觀測到的N1個運動參量所組成的向量;Yc=(y1,y2,…,yN1)T為 N1個可觀測運動參量的理論計算值所組成的向量;Yo=(y10,y20,…,yN20)T為起始條件向量;C=(c1,c2,…,cN3)T為N3個氣動系數所組成的向量;P=(YT0,C)T=(P1,P2,…,PN23)T為由 N23=N2+N3個待定元素組成的向量;Wm=diag(Wm1,Wm2,…,WmN1)T,(Wmi≥ 0)為各測量值的權;G=(g1,g2,…,gN2)T為N2個微分方程組的表達式;N4為試驗時有效的測量特征點個數。

圖6 彈性彈模型的閃光陰影照相圖Fig.6 Flash shadowgraphs of elastic bullet model

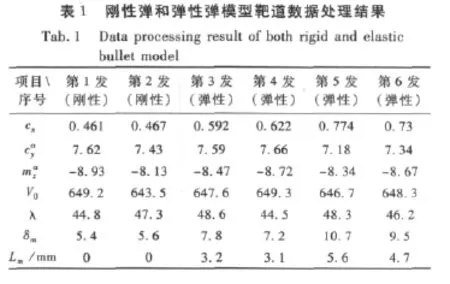

通過對大口徑彈模型的正交陰影圖像處理、判讀和數據計算處理,得出剛性炮彈模型和彈性炮彈模型的飛行速度V、攻角δ、進動角ν、空間質心坐標X,Y,Z和炮彈飛行過程中的最大彈性變形量Lm。圖7給出了1#彈和5#彈模型的速度曲線。由于炮彈飛行距離很短,在彈道上取測試彈道上平均速度來擬合處理氣動力和力矩系數。表1給出了幾發試驗彈模型擬合計算處理得出的主要氣動力、力矩系數和飛行中最大彈性變形量。圖8和圖9分別給出了1#剛性彈模型和5#彈性彈模型試驗得到的攻角曲線。從中可看出,剛性彈攻角衰減很好,彈丸穩定飛行;彈性彈攻角是發散的,攻角幅度迅速增大,彈丸飛行不穩定。

4 結語

從試驗圖片及數據處理結果可得出以下結論:

1)從實驗數據處理結果可看出,大口徑炮彈彈性彈模型的阻力系數明顯大于剛性彈模型的阻力系數,表明炮彈彈性變形對彈丸氣動特性有較大影響。

2)在靶道試驗中,根據拍攝的閃光陰影照片和數據處理得到的章動曲線可看出,大口徑炮彈彈性變形對彈丸穩定性有較大影響,導致炮彈飛行不穩定。

[1]ALLEY V L Jr,GERRING H A.An analysis of aeroelastic divergence in unguided vehicles[R].NASA TND - 3281,1966.

[2]YOUNG C P Jr.Analysis of the aeroelastic divergence of two experimental unguided launch vehicles[R].NASA TND -4846,1968.

[3]CLARENCE P Y.On the steady aeroelastic behavior of a spinning rocket vehicle having aerodynamic asymmetry[R].AIAA 70 -1397,1970.

[4]PLATUS D M.Aerodynamic stability of slender spinning missiles[R].AIAA 89 -3393,1989.

[5]郭承鵬,董軍,楊慶華,李俊莆.基于Euler/N-S方程的跨音速非線性靜氣動彈性問題研究[J].航空計算技術,2006,36(6):40 -44.GUO Cheng-peng,DONG Jun,YANG Qing-hua,LI Junpu.An analysis method of transonic non-linear aeroelastic problem based on Euler/N-S equations[J].Aeronautical Computing Technique,2006,36(6):40 -44.

[6]張偉偉,葉正寅.基于當地流活塞理論的氣動彈性計算方法研究[J].力學學報,2005,37(5):632 -639.ZHANG Wei-wei,YE Zheng-yin.Numerical method of aeroelasticity based on local piston theory[J].Acta Mechanica Sinica,2005,37(5):632 -639.

[7]張陳安,張偉偉,葉正寅.基于當地流活塞理論的氣動彈性穩定性分析方法研究[J].工程力學,2007,24(2):22-27.ZHANG Chen-an, ZHANG Wei-wei, YEZheng-yin.Aeroelastic analysis methods based on local piston theory[J].Engineering Mechanics,2007,24(2):22 -27.

[8]萬志強,唐長紅,楊超.三種靜氣動彈性發散方法的一致性分析和驗證[J].航空學報,2002,23(4):342 -345.WAN Zhi-qiang, TANG Chang-hong, YANG Chao.Consistence analysis and validation of three methods for static aeroelastic divergence[J].Acta Aeronautica Et Astronautica Sinica,2002,23(4):342 -345.

[9]吳甲生,雷棉娟.制導兵器氣動布局發展趨勢及有關氣動力技術[J].北京理工大學學報,2003,23(6):665-670.WU Jia-sheng,LEI Juan-mian.Trends in the development of aerodynamic configuration ofguided weaponsand relevant aerodynamic techniques[J].Journal of Beijing Institute of Technology,2003,23(6):665 -670.