外引小麥種質材料的初步鑒定與評價

張俊靈,孫美榮,張東旭,閆金龍,申書珍

(山西省農業科學院谷子研究所,山西長治046011)

作物種質資源是育種的基礎,它的引進、鑒定評價和篩選利用是育種工作者重要的基礎性工作。小麥種質資源的引進、鑒定與利用歷來是我國小麥品種選育不斷獲得巨大進展的重要物質基礎。20世紀80年代以前,歐洲小麥種質資源在我國小麥育種和生產上曾經起了重要作用。從1932年我國首批引進的國外小麥品種中選出的南大 2419(Mentana)、矮立多(Ardito)、中農 28(Villa Glori),到 1956年引進的阿夫(Funo)和阿勃(Abondanza),以及到20世紀80年代引進的洛夫林 10(Lovrin 10)和洛夫林 13(Lovrin 13)[1-2]等不僅是新中國成立后推廣面積較大的品種,而且是我國小麥育種的骨干親本。近20a來,國內一些育種單位對國外種質材料進行了一些研究[3-4],但成功利用國外品種的事例還很少,能列舉出來的僅有山東農業大學利用德國品種Neuzhucht(牛朱特)在20世紀90年代育成的矮孟牛。因此,引進利用國外種質資源應引起高度重視。

2003年國際農業研究磋商小組(CGIAR)啟動了“挑戰計劃”[5](GCP),2010年我國引入了146份國外小麥種質材料,旨在通過研究其遺傳資源的多樣性,鑒定篩選具有特異性狀的優異新種質,為我國小麥育種發掘可利用的優異基因。

1 材料和方法

1.1 材料

供試材料為國際挑戰計劃項目(GCP)提供的146份小麥種質,大部分為春性和弱冬性材料。

1.2 試驗方法

試驗于2010—2011年在山西省農科院谷子研究所進行,全生育期不灌溉,土壤肥力中等,田間管理按當地旱地試驗田進行。試驗材料按GCP項目組統一編號(9601~9746),于2010年10月27日用精量播種機以基本苗375萬/hm2播種。每份種質材料種1行,行長5 m,除去1 m取樣帶外,收獲行長4 m,行距30 cm,不設重復。為保證試驗正常進行,越冬期用塑料薄膜進行全覆蓋。調查項目及標準按全國統一標準記載[6],田間記載抽穗期、成熟期、株高。成熟后,每品種拔回5株,測量穗粒數、單株穗數、千粒質量、籽粒飽滿度等性狀。

2 結果與分析

2.1 主要農藝性狀及產量的變異分析

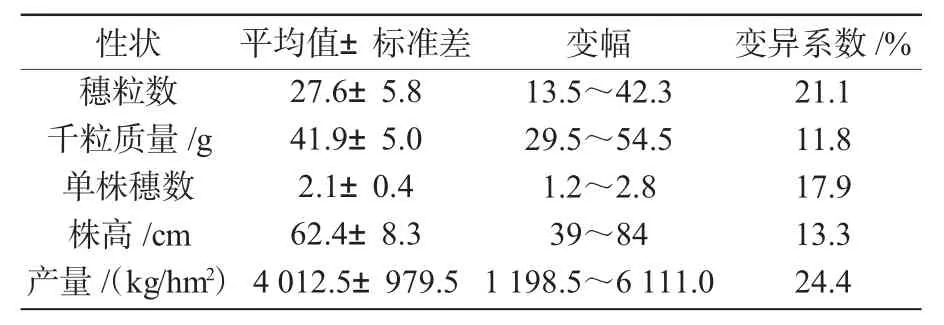

本試驗從播種到收獲共降雨127.5 mm,降雨量只有常年降雨量的1/2,是較為干旱的一年。由表1可知,供試品種穗粒數的變化范圍為13.5~42.3粒,均值為27.6粒,標準差為5.8粒,變異系數為21.1%;穗粒數在30粒以上的品種42個,低于20粒的品種9個。千粒質量變化范圍為29.5~54.5 g,均值為41.9 g,標準差為5.0 g,變異系數為11.8%;千粒質量大于45 g的品種38個,其中,大于50 g的品種11個。單株穗數的變化范圍為1.2~2.8個,均值為2.1個,標準差為0.4個,變異系數為17.9%。株高變幅為39~84 cm,均值為62.4 cm,標準差為8.3 cm,變異系數為13.3%;株高在50 cm以下的材料有11份,80 cm以上的品種1個。產量變異程度最大,最大值為 6 111.0 kg/hm2,最小值為 1 198.5 kg/hm2,均值為 4 012.5 kg/hm2,標準差為 979.5 kg/hm2,變異系數為24.4%;46份材料的公頃產量在4 500 kg以上,其中,14份材料在5 250 kg以上;23份材料在3 000 kg以下。

表1 不同性狀變異分析

結果得出,穗粒數、單株穗數和產量的變異較大,表明供試材料有著豐富的遺傳多樣性。株高的變異系數較小,且均值較小(62.4 cm);株高在50 cm以下的材料有11份,表明供試材料株高總體適中,且有可利用的矮稈種質資源。千粒質量的變異系數最小,且均值較高(41.9 g),大于50 g的品種11個,表明供試品種的千粒質量總體較高,且有可利用的大粒品種。

2.2 主要農藝性狀及產量的相關分析

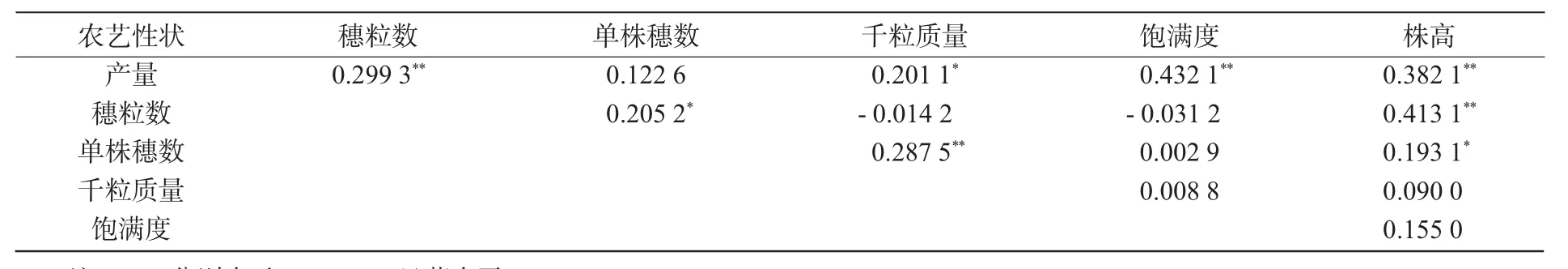

由表2可知,產量與穗粒數、籽粒飽滿度、株高的相關性達極顯著水平(相關系數分別為0.299 3,0.432 1,0.382 1),與千粒質量的相關性達顯著水平(相關系數為0.201 1);株高與穗粒數的相關性達極顯著水平(相關系數為0.413 1),與單株穗數的相關性達顯著水平(相關系數為0.193 1);單株穗數與千粒質量的相關性達極顯著水平(相關系數為0.287 5),與穗粒數的相關性達顯著水平(相關系數為0.205 2);而穗粒數與千粒質量和籽粒飽滿度呈負相關(相關系數分別為-0.014 2和-0.031 2),但未達顯著水平。

從表2可以看出,產量的主要決定因素為穗粒數、千粒質量、株高及籽粒飽滿度;株高的增加有助于增加穗粒數和單株穗數,但隨著穗粒數的增加,千粒質量和籽粒飽滿度不同程度地降低。

表2 主要農藝性狀及產量的相關性

2.3 生育期對產量及產量性狀的影響分析

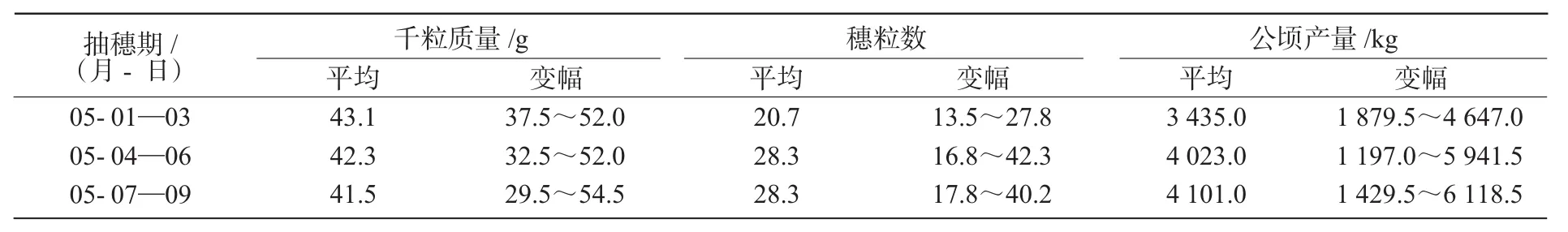

從表3可以看出,抽穗早的品種千粒質量最高、穗粒數最少、產量水平最低;抽穗適中與抽穗較晚的品種相比,千粒質量較高、穗粒數持平、產量較小,但差別不大;從變幅上看,抽穗早的品種千粒質量、穗粒數和產量均表現變幅最小,抽穗適中的品種表現穗粒數和產量變幅最大,抽穗晚的品種表現千粒質量變幅最大。

表3 抽穗期對千粒質量、穗粒數及產量的影響

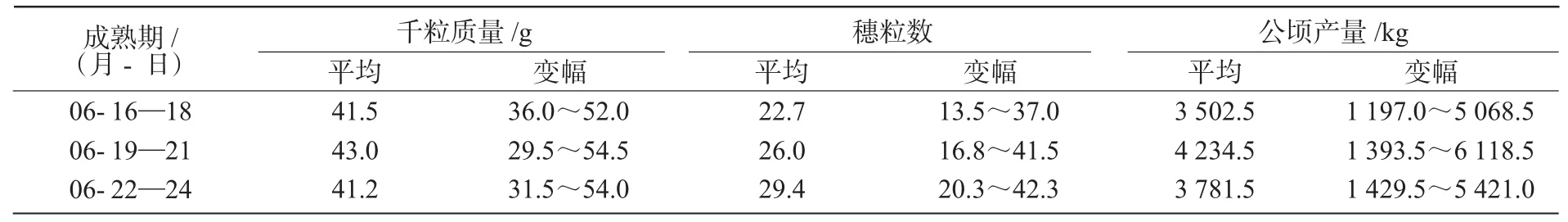

從表4可以看出,早熟品種的穗粒數最少、產量水平最低,中熟品種的千粒質量最高、產量水平最高,晚熟品種的千粒質量最低、穗粒數最高。從變幅上看,早熟品種的千粒質量和產量均表現變幅最小,中熟品種的千粒質量、穗粒數和產量均表現變幅最大,晚熟品種穗粒數表現變幅最小。

千粒質量受生育期的影響較小,總體上表現為抽穗越早千粒質量越大,成熟期適中的千粒質量最大;穗粒數受生育期的影響較大,總體上表現為抽穗和成熟越早穗粒數越小,成熟越晚穗粒數越大;產量受生育期的影響最大,總體上表現為抽穗越早產量水平越低,成熟期適中產量水平最高。

表4 成熟期對千粒質量、穗粒數及產量的影響

2.4 種質材料的鑒定篩選

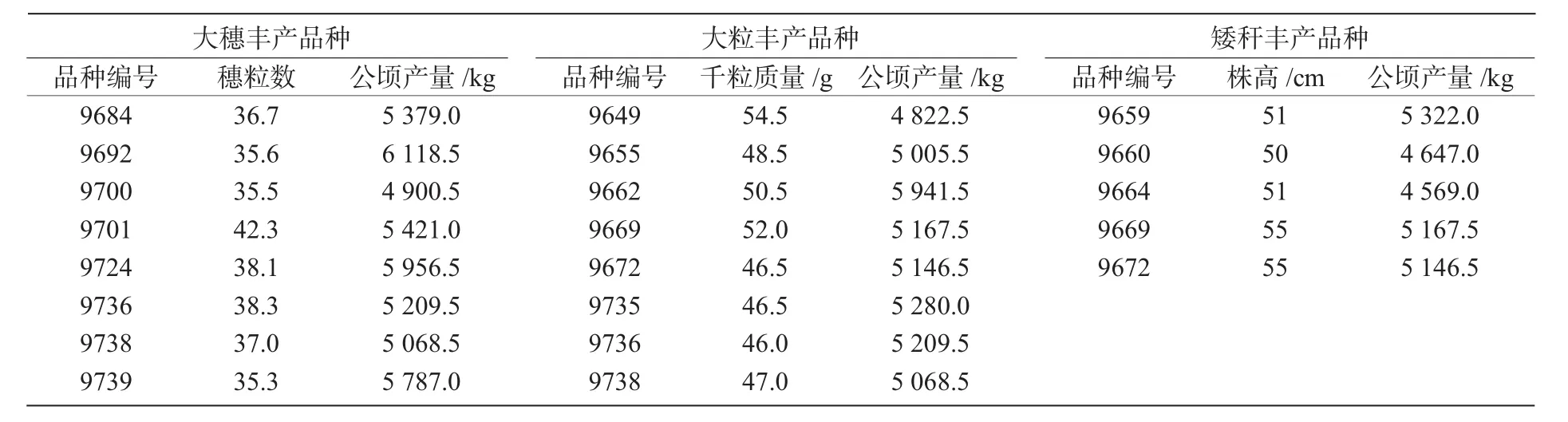

經過對供試材料的產量、穗粒數、千粒質量、株高和籽粒飽滿度進行直接鑒定和篩選,從中篩選出一批特異種質材料,其中,大穗豐產品種為8個,大粒豐產品種為8個,矮稈豐產品種為 5個(表5)。

表5 特異種質的主要性狀

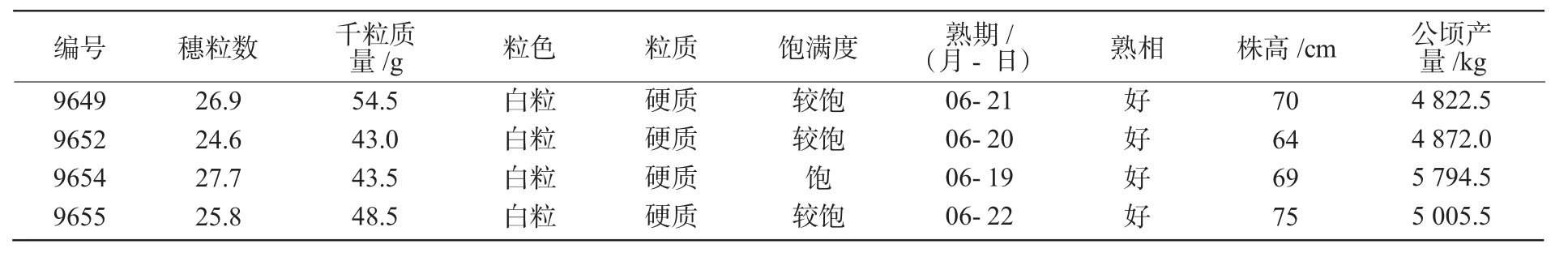

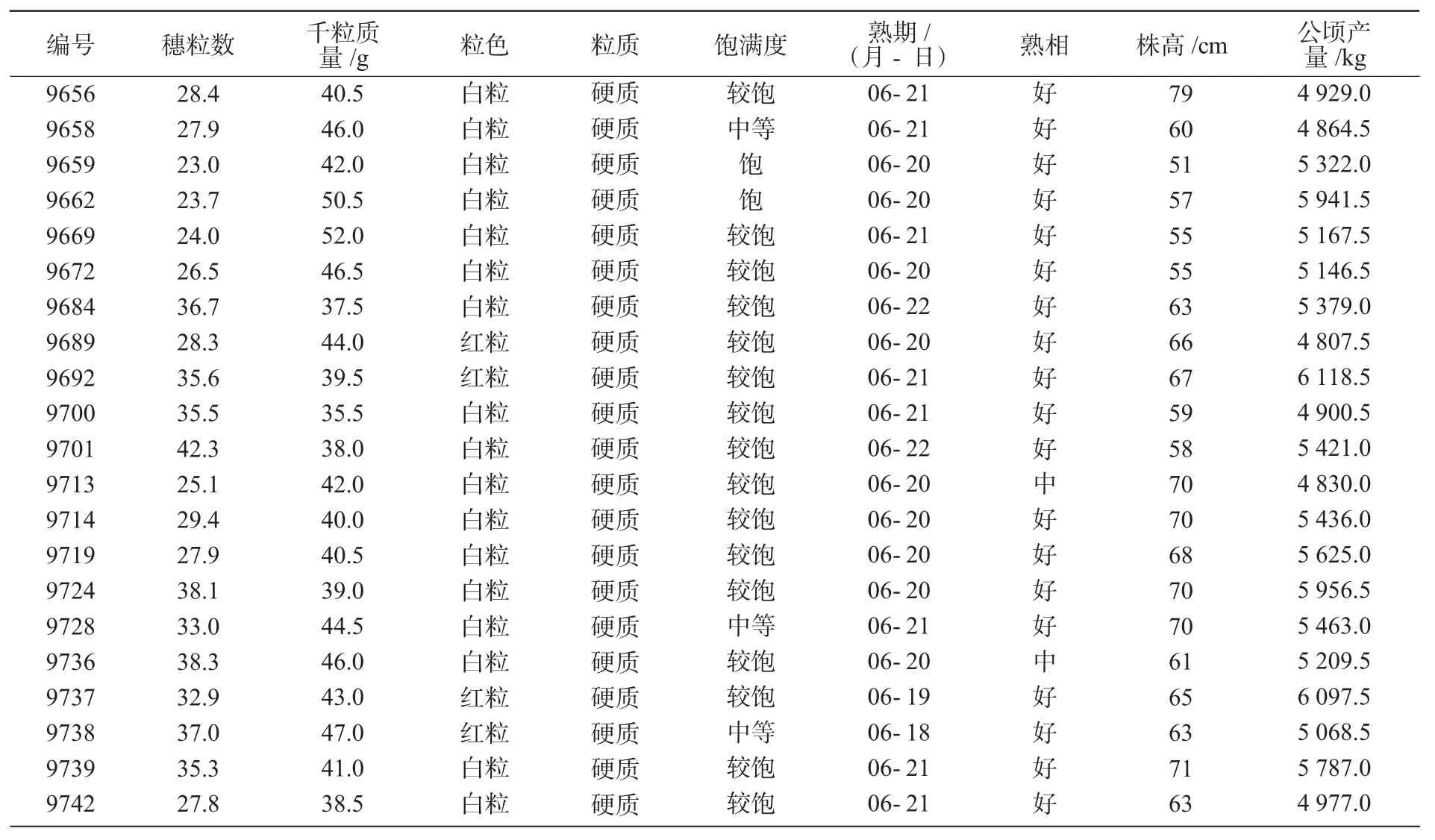

在對供試材料產量、穗粒數、千粒質量、株高、籽粒飽滿度鑒定結果的基礎上,進一步對其生育期、抗逆性等性狀進行綜合鑒定評價,從中篩選出產量較高、綜合農藝性狀好的優異種質材料25個(表6)。

表6 優異種質的主要性狀

續表6

3 討論

供試品種在產量、穗粒數、單株穗數、株高、千粒質量等方面都表現出豐富的遺傳多樣性,這為篩選育種材料和種質創新提供了可能。

本研究相關性分析表明,產量的主要決定因素為穗粒數、千粒質量、株高及籽粒飽滿度;株高的增加有助于增加穗粒數和單株穗數,而穗粒數的增加使千粒質量和籽粒飽滿度不同程度地降低。因此,在篩選種質材料時應以穗粒數、千粒質量、株高、籽粒飽滿度為直接鑒選指標,并輔以有效穗數、抗逆性等指標對種質材料進行綜合鑒定和評價。

生育期影響分析表明,抽穗期和成熟期對供試品種的穗粒數、產量和千粒質量均有不同程度影響。選擇抽穗較早、成熟期適中的品種易獲得千粒質量較高的品種;選擇抽穗期適中、熟期中等和偏晚熟的品種較易獲得穗粒數較高的品種;選擇抽穗期適中或稍偏晚而熟期適中的品種較易獲得產量水平較高的品種。

通過對材料的綜合鑒定與評價,可使育種家對GCP種質材料的利用有一定依據。本試驗篩選出穗粒數大于32粒、公頃產量大于4 875.0 kg的大穗豐產品種8個,千粒質量大于46 g、公頃產量大于4 800.0 kg的大粒豐產品種8個,株高小于55 cm、公頃產量大于4 500 kg的矮稈豐產品種5個,綜合農藝性狀好、豐產性好的優良品種25個。這些材料的利用將會對小麥育種起到一定的促進作用。

[1]董玉琛,郝晨陽,王蘭芬,等.358個歐洲小麥品種的農藝性狀鑒定與評價[J].植物遺傳資源學報,2006,7(2):129-135.

[2]金善寶.中國小麥品種及其系譜 [M].北京:農業出版社,1983:306-308.

[3]黃惠,胡琳,王根松,等.意大利小麥種質資源材料的引進與評價[J].河南農業科學,2003(9):8-11.

[4]安迎新,吳曉華,王建麗,等.國外引進小麥種質資源抗病性鑒定結果與評價[J].內蒙古農業科技,1997(5):18-19.

[5]景蕊蓮.作物抗旱節水研究進展 [J].中國農業科技導報,2007,9(1):1-5.

[6]金善寶.中國小麥生態 [M].北京:中國科學出版社,1997:1-4.