山西農業科技進步貢獻率的測算與分析

張淑輝,陳建成,張立中,張新偉

(1.北京林業大學經濟管理學院,北京100086;2.太原大學教育學院,山西太原030001;3.山西省科學技術廳,山西太原030001)

科技進步對農業經濟增長有巨大的推動作用,是提高農業綜合生產力和競爭力的重要支撐力量。2012年的中央一號文件指出,實現農業持續穩定發展,根本出路在科技。科技進步貢獻率(衡量科技進步對產出增長貢獻大小的量化指標)是我國各級政府決策的重要依據。農業科技進步貢獻率能反映一個國家或地區的農業現代化水平的高低[1],測算不同時期農業科技進步對農業經濟增長貢獻的大小,能反映出國家或地區農業發展的現狀及存在的問題。有許多學者對農業科技進步貢獻率進行測算研究[2-9]。結果表明,農業科技進步有促進農業經濟增長的作用。科學測算農業科技進步貢獻率,有助于從總體上把握農業科技進步的水平和潛力,為制定農業政策提供參考,對農業持續穩定發展有著積極的意義。

山西省農業經濟近年來取得了一定的增長,在這個過程中農業科技進步對農業經濟增長的作用到底有多大、趨勢如何、哪些因素對農業經濟增長的貢獻較大、農業決策者該依據什么制定農業科技政策等都是值得研究的問題。因此,本研究結合前人研究成果,采用Cobb-Douglas(C-D)生產函數模型,運用SPSS 18.0統計軟件,測算1991—2010年山西省農業科技進步貢獻率,并對測算結果進行了解釋和分析,旨在正確認識農業科技進步對農業經濟增長的作用及影響農業經濟增長的主要因素,為農業決策部門了解山西省近20 a來農業科技進步的狀況和水平、科學制定山西農業科技政策、指導山西農業科技應用提供客觀依據。

1 測算理論依據和模型選擇

廣義的農業科技進步是指除資金、勞動、耕地等經濟要素外,所有能導致農業生產發展、效益提高、農業生態改善的方法和手段及其在生產中得以應用的過程。其既包括農業生產技術進步,也包括農業經營管理技術和服務技術進步[10]。本研究提到的農業科技進步貢獻率為廣義的農業科技進步對農業經濟增長的貢獻份額,是農業科技進步率與農業總產值增長率的比值[2],其反映的實質是農業科技進步發揮的作用能使生產要素的生產效率提高,農業生產成本降低。

準確測算農業科技進步率是測算農業科技進步貢獻率的關鍵[11],對農業科技進步率定量測算的方法很多,國內最常用的是增長速度測算模型(索洛余值法),其理論基礎是C-D生產函數的計量模型,該模型所選投入要素應符合實際生產情況,各個參數可通過數學方法確定,且可對參數進行統計檢驗,測定效果較好。因此,本研究運用C-D生產函數的計量模型估算農業各生產要素的生產彈性系數,測算農業科技進步貢獻率。

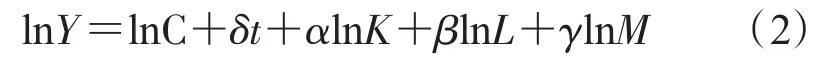

C-D生產函數計量模型的一般形式是:

其中,Y是農業總產值;K,L,M分別是與Y相對應的投入要素,即物質費用、勞動力和耕地面積;C為常數項;t為時間變量。由研究理論可知,α,β,γ分別是物質費用、勞動力和耕地面積的投入產出彈性,δ是科技進步率。

對(1)式兩邊同時取對數,可得:

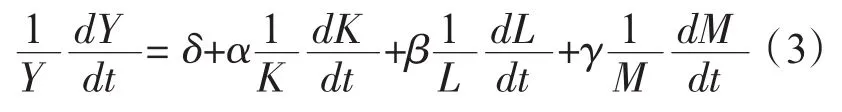

對(2)式兩端求關于t的導數,可得:

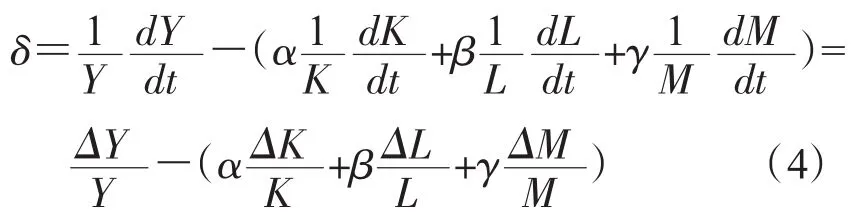

當以年份數據計算時,可取dt=1,并且將dY改寫成Δy,得到:

2 指標選擇

2.1 數據來源

采用1991—2010年《中國統計年鑒》、《中國農村統計年鑒》、《山西統計年鑒》的山西省數據。

2.2 農業總產值(Y)

農業總產值主要包括農林牧漁業總產值,因2003年以后國家執行新國民經濟行業分類標準,其中也包括農林牧漁服務業產值,為剔除價格因素的影響,對數據按照1990年不變價格進行換算。

2.3 農業物質費用(K)

由于我國農業實際中物質消耗費用的價格指數與農業產出的價格指數同方向變動[3],因此,對農業物質費用按照“以當年價格計算的農林牧漁中間消耗占農業總產值的比例乘以按1990年不變價格計算的農業總產值”的計算方法進行調整[1],得到各年份按照1990年不變價格計算的農業物質費用。

2.4 農業勞動力(L)

由于沒有農業生產上實際投入的勞動力數量的相關統計資料,因此,采用農林牧漁業勞動力各年年末數量計算。

2.5 耕地面積(M)

由于農村實際生產生活中存在耕地的閑置浪費、撂荒等,為計算結果的正確性,用主要農作物總播種面積代替耕地面積計算。

2.6 時間變量(t)

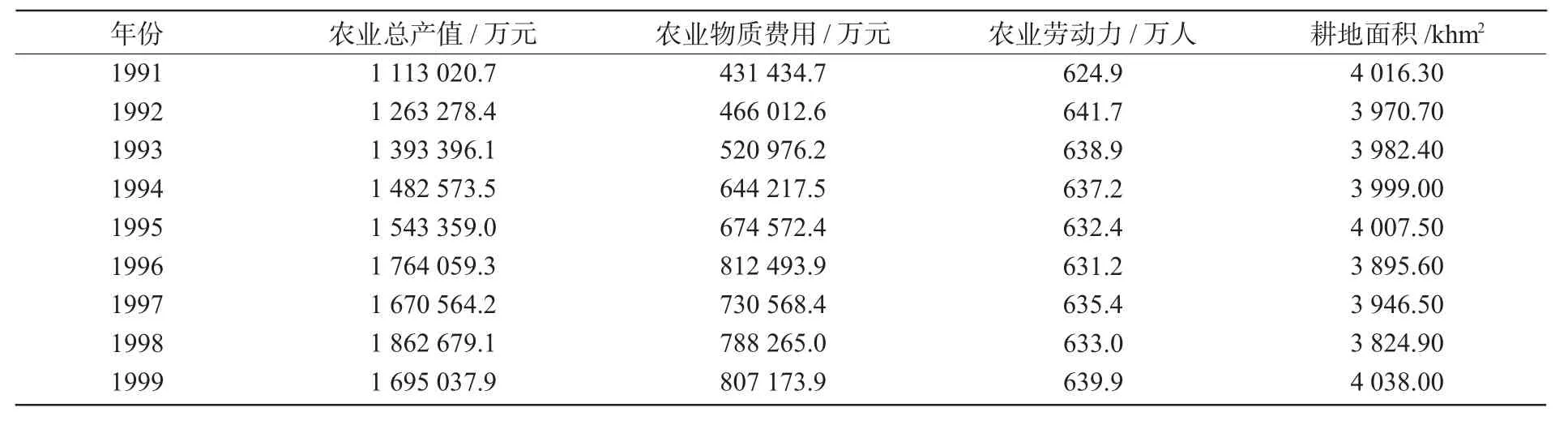

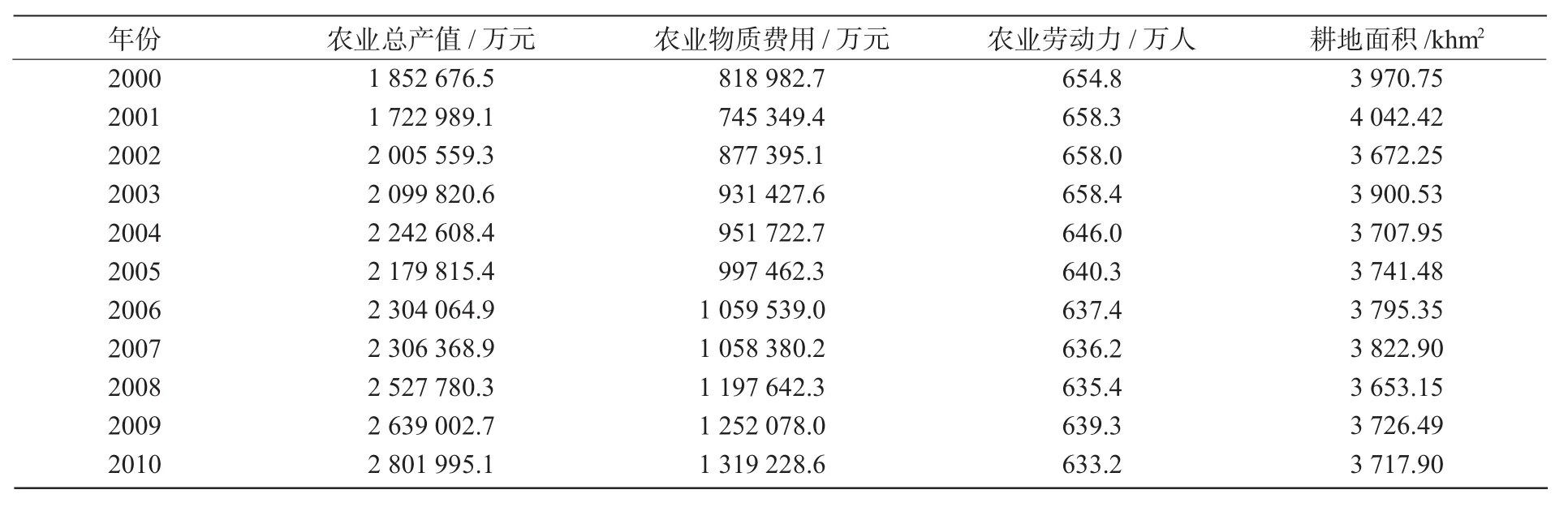

時間變量 t的取值為:t1991=1,t1992=2,……,t2010=20。指標的具體結果列于表1。

表1 1991—2010年山西省農業總產值、物質費用、勞動力、耕地面積情況

續表1

3 測算結果

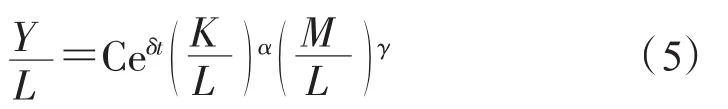

用山西省1991—2010年的統計數據擬合生產函數,測算出各生產要素的參數。為避免多重共線性對參數估計的影響,假定規模報酬不變,即假設α+β+γ=1。因此,生產函數可變形為:

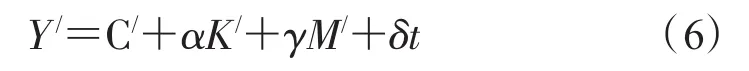

對(5)式兩邊取對數,且令 lnY-lnL=Y/,lnK-lnL=K/,lnM-lnL=M/,lnC=C/,可得:

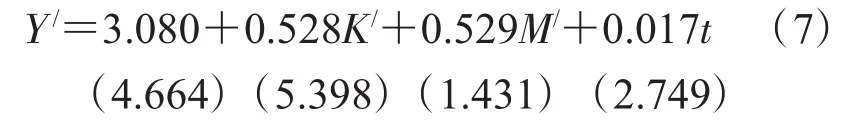

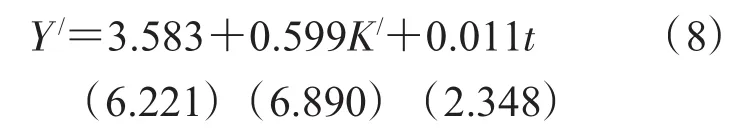

利用表1數據和SPSS 18.0軟件對(6)式進行參數估計,經回歸分析,得出模型:

其中,(7)式下面括號內的數值為相應參數的t檢驗值,F為333.486,調整后的R2為0.981。觀察結果可知,將耕地面積M作為變量時,它的t檢驗值為1.431,結果不太理想,所以刪除該變量,同時根據農業部的經驗對γ取定值0.25[12]。

再對模型 Y/=C/+αK/+γM/+δt進行參數估計及檢驗,得出回歸方程:

從結果可以看出,參數估計的t檢驗值均大于2,顯著性較好,F為470.202,調整后的R2=0.980,樣本方程具有較高的擬合度,說明這個模型解釋力較強,能夠用于計算科技進步貢獻率。由計算可知:α=0.599,γ=0.25,β=0.151,δ=0.011。

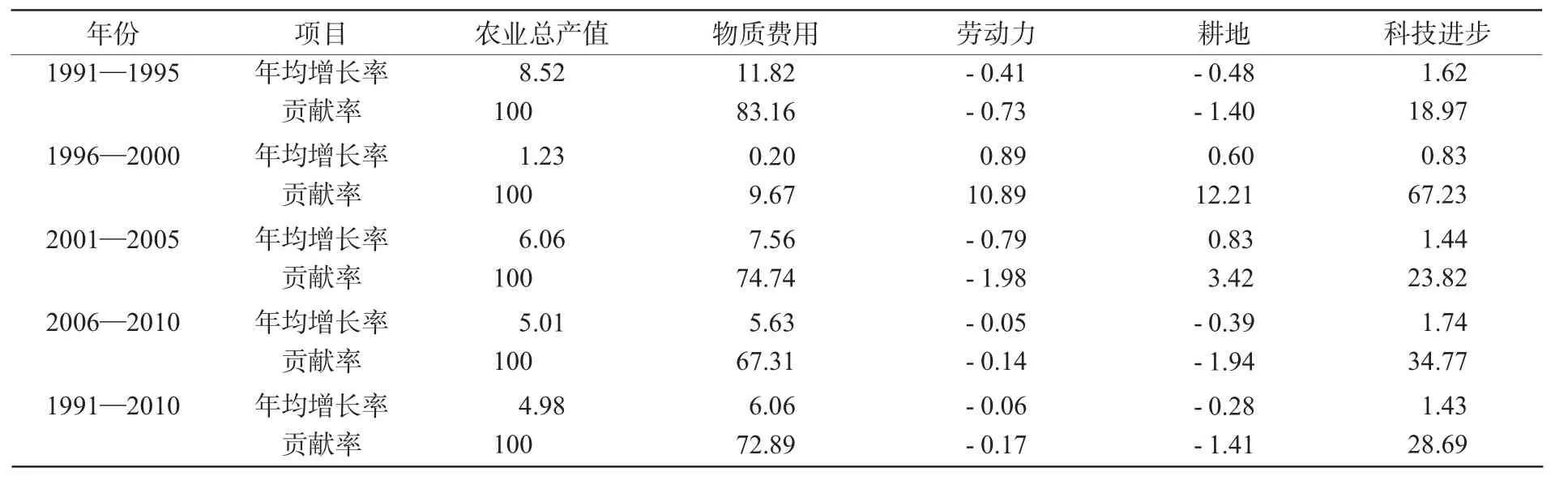

根據(4)式以及各個時期農業總產值、農業物質費用、勞動力和耕地面積增長率數據計算出山西省科技進步貢獻率(表2)。

表2 1991—2010年山西省農業科技進步貢獻率測算 %

4 結果分析與建議

4.1 農業物質投入對山西省農業經濟增長的貢獻較大

表2數據表明,1991—2010年期間,山西農業經濟增長在很大程度上還是依靠農業物質消耗投入的增長來實現。除1996—2000年的農業物質費用的平均貢獻率(9.67%)低于50%外,其他年份的農業物質費用的平均貢獻率都超過了50%。山西省1991—2010年農業總產值的年均增長率為4.98%,物質費用年均增長率為6.06%,對農業總產值增長的貢獻率為72.89%;農業勞動力的年均增長率為-0.06%,貢獻率為-0.17%,耕地面積年均增長率為-0.28%,貢獻率為-1.41%,這2個要素對農業總產值增長的貢獻率都很小;農業科技進步年均增長率為1.43%,對農業總產值增長的貢獻率為28.69%。由此可見,農業物質投入對山西農業經濟增長的貢獻是很大的。表明1991—2010年山西省農業經濟增長方式是粗放式經營方式,科技進步因素是處于第2位的增長因素。隨著國家進行的宏觀調控,“中部崛起”戰略的不斷拓展,農業物質投入因素仍將是拉動農業經濟增長的主要動力。從表2還可以看出,從2000年以后,農業物質費用對經濟增長的貢獻率逐年降低,由2001—2005年的74.74%降低為2006—2010年的67.31%,這也說明了山西省農業經濟增長方式正在不斷轉化。

4.2 勞動力和耕地對山西農業經濟增長的貢獻較小

1991—2010年期間,山西省不同時期勞動力的年均增長率分別為-0.41%,0.89%,-0.79%,-0.05%,貢獻率分別為-0.73%,10.89%,-1.98%,-0.14%;耕地面積的年均增長率分別為-0.48%,0.60%,0.83%,-0.39%,貢獻率分別為-1.40%,12.21%,3.42%,-1.94%。1991—2010年這 20 a間,勞動力和耕地面積總的年均增長率分別為-0.06%和-0.28%,總貢獻率分別只有-0.17%和-1.41%,表明勞動力和耕地對農業總產值增長的貢獻較小,大多數情況下是負值,說明勞動力數量和耕地面積在逐漸減少,其對山西省農業經濟增長的作用在減小。

4.3 農業科技進步因素對農業經濟增長的貢獻穩中有升

由表2可知,1991—1995年、2001—2005年、2006—2010年科技進步貢獻率分別為18.97%,23.82%,34.77%,科技進步因素對農業經濟增長的貢獻率一直處于上升趨勢,特別是1996—2000年科技進步貢獻率為67.23%,達到農業經濟增長方式分界線要求的60%[13],這說明山西省農業經濟增長方式正在由粗放型擴大再生產向集約型轉變。同時也表明,科技進步與山西農業經濟增長之間具有顯著正相關關系[5],即當農業經濟增長速度較快時,科技進步貢獻就大,反之則小。

在當今科技革命日新月異的時代,科技進步已經深刻地影響著人們的生產和生活方式,盡管山西省在這20 a間農業科技進步貢獻率逐年增多,但是與國外發達國家70%~80%的科技貢獻率水平還有一定的差距。因此,要提高山西省農業科技進步貢獻率可以從幾方面努力:(1)加大農業科技的投入力度,創新農業科技服務方式,注重農業科技的制度創新;(2)建立農業科技推廣和科技成果有效轉化體系,加強農業科技推廣的培訓和教育工作,提高農民的科學文化素質和農民運用新技術知識的能力,以使大量科技成果向現實生產力轉移,發揮有效作用;(3)注重非農產業和第三產業的發展,加速農村剩余勞動力的轉移,提高勞動生產率;(4)充分挖掘農業科技資源的潛力,建立資源節約型農業,優化農業物質消耗費用的投入產出比,高效利用農業物質資源;(5)轉變農業生產方式,調整農業產業結構,依靠科技進步提高農業現代化水平,積極推進農業產業化進程。

[1]何宜強.江西農業技術進步貢獻率的測算與分析[J].江西財經大學學報,2004(6):45-46.

[2]朱希剛.我國“九五”時期農業科技進步貢獻率的測算[J].農業經濟問題,2002(5):12-13.

[3]蔣和平,蘇基才.1995—1999年全國農業科技進步貢獻率的測定與分析[J].農業技術經濟,2001(5):12-17.

[4]王啟現,李志強.十五全國農業科技進步貢獻率測算與2020年預測[J].農業現代化研究,2006,27(6):416-419.

[5]徐曉紅,王洪麗.2003—2008年吉林省農業科技進步貢獻率的測算與分析[J].吉林農業科學,2011,36(3):61-64.

[6]于敏,方子節.云南省農業技術進步對農業經濟增長貢獻的實證分析[J].云南農業大學學報,2005,20(2):294-297.

[7]田曉琴,范勇.貴州省農業科技進步貢獻率的測算與分析[J].貴州農業科學,2010,38(6):223-226.

[8]李雙奎,談存峰.甘肅省農業科技進步貢獻率的測算及分析[J].甘肅農業大學學報,2007,42(12):143-147.

[9]趙東喜,王力虎,黃曉昀.廣西十五時期農業科技進步貢獻率測算與分析[J].安徽農業科學,2010,38(3):1500-1502.

[10]朱希剛.農業技術經濟分析方法及應用[M].北京:中國農業出版社,1997.

[11]李樹德,李瑾,賈鳳伶,等.“十五”期間天津市農業科技進步貢獻率測算及分析[J].天津農林科技,2006(5):32-35.

[12]董西明,董長瑞,吳書光.甘肅經濟增長中科技進步貢獻率分析[J].科技管理研究,2006(10):50.

[13]曾福生.論農業增長方式粗放型向集約型轉變 [J].湖南農業大學學報,1996(4):392.