聊城西部漏斗區地下水位動態分析

張桂英,馮冬青,袁紅衛

(聊城水文水資源勘測局,山東 聊城 252000)

聊城市西部地下水漏斗區超采較嚴重,超采面積近3 000 km2。該漏斗區涉及莘縣、冠縣、臨清市大部及東昌府區西南部。上世紀70年代,發生了1975年、1978年大旱,局部井灌區水位埋深超過6 m,1983年又大旱,臨清市路莊、冠縣清水、桑阿鎮、梁堂等地,枯水期最大埋深已達10 m以上,按當時通用說法,埋深大于6 m稱為漏斗區。其成因有兩點,一是當地水文地質條件好,機井出水量大;二是引黃條件差,在大量開采地下水的情況下,周邊地區的側向補給很少,使水位持續下降。自上世紀80年代至今,水位埋深6 m等值線的位置在徒駭河以北,沿沙鎮、鄭家、定遠寨、賈鎮、辛集、范寨、柳林、尚店、劉垓子一線,始終是相對穩定的,此線以西是漏斗區,以東水位埋深常年保持在3~5 m以內,說明兩邊的水文地質狀況、引黃條件有較大差異。現對其水位動態與降水關系作如下分析。

1 地下水水位動態分析

1.1 降落漏斗區面積與水位降差等值線

漏斗區面積的確定,以前采用6 m埋深等值線,這次考慮水位的長期變化趨勢,以1996年2月1日(水位穩定期)與2012年2月1日水位差點繪在地圖上,確定0線,以0線為邊界計算面積,這樣有些埋深大于6 m的邊界區由于水位出現回升,未劃入漏斗區,有些埋深小于6 m的邊界區由于水位長期趨勢下降,劃入漏斗區。這樣劃定的邊界更符合降落漏斗區的定義。根據漏斗區邊界及水位差等值線圖測得:漏斗總面積為2 872 km2,水位差0~3 m的面積為1 004 km2,水位差3~5 m的面積為1 154 km2,水位差5~7 m的面積為526 km2,水位差7 m以上面積為188 km2。

水位差大于7 m的區域集中分布在冠縣南部的桑阿鎮、梁堂及城區西部的孫町一帶,說明這一區域引黃水量偏少。考慮到漏斗區水位變幅帶部分涉及砂質含水層,其給水度大于上部土質的試驗值0.03~0.04,平均給水度采用0.045,則1996—2012年超采地下水4.801 9億m3。

1.2 漏斗區歷年平均地下水埋深與年水位變差

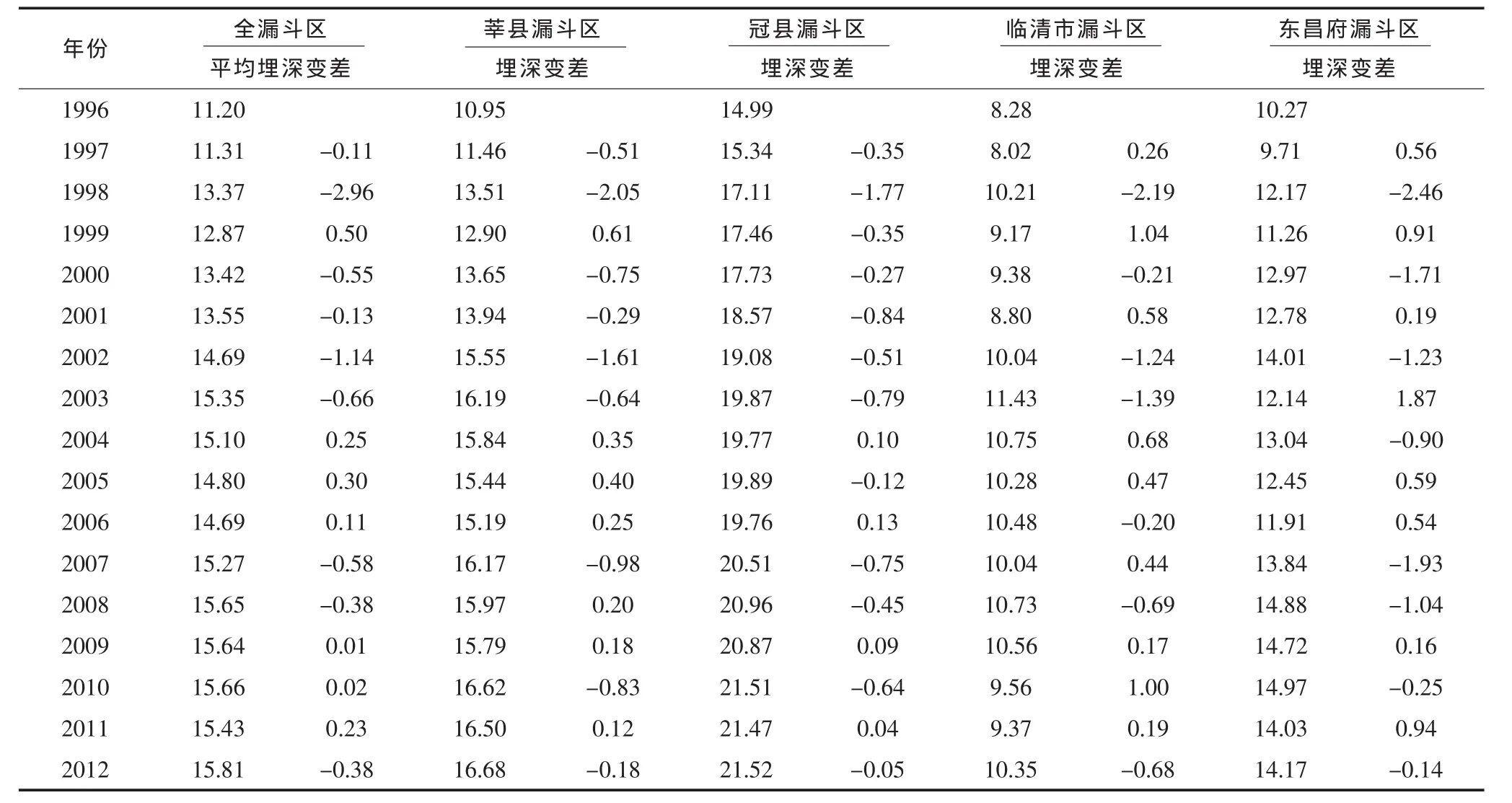

選擇區內水位系列連續 (個別測井缺測用鄰近井資料插補)的39眼井,以穩定期(2月1日)水位埋深平均得平均埋深,相鄰年份埋深值相減得年水位變差,結果見表1。

從表1可計算出,1996年2月1日至2012年2月1日全漏斗區平均水位年均下降0.29 m,其中莘縣下降0.36 m,冠縣下降0.41 m,臨清市下降0.11 m,東昌府區下降0.24 m。

1.3 近期地下水水位動態分區

由于引水條件的差異,近期(2007年2月1日至2012年2月1日)水位動態存在區域性差異,可以分成3類區域。

A類:水位略有回升區。分布在臨清市路莊、唐元、泮莊一帶,說明尚泮渠及王莊、李圈揚水站發揮了有效作用。

B類:水位持續下降區。分布在臨清市城區周圍

表1 歷年2月1日漏斗區平均埋深與水位年變差統計表m

及南部朱莊、大辛莊一帶,冠縣城區周圍包括耿兒莊、李八里、孫町一帶,南部梁堂一帶,莘縣大王寨、魏莊、莘亭一帶,反映城市用水量擴大,地處引黃渠道下游,區域補源條件差。

C類:水位相對穩定區。分布在冠縣、莘縣的大部分地區。

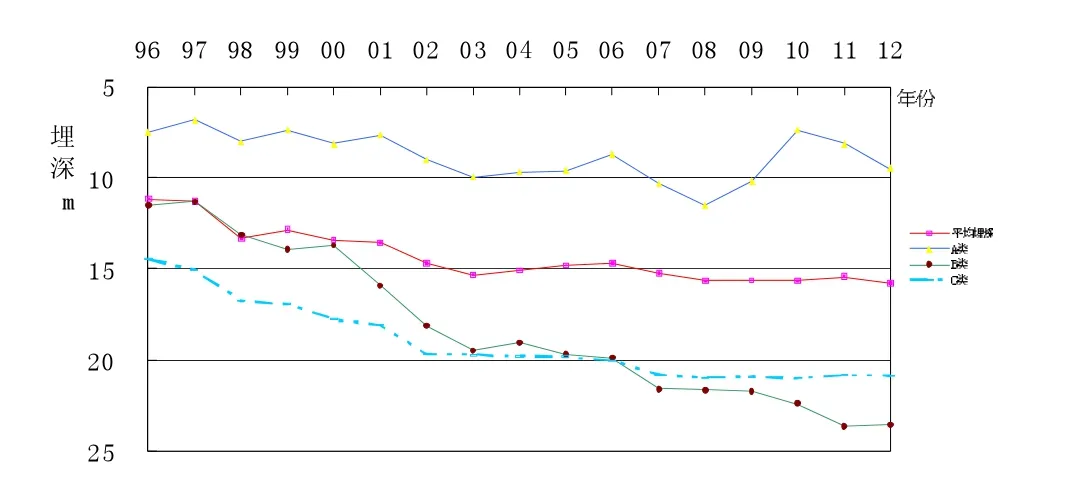

1.4 區域代表井歷年2月1日水位埋深過程線圖

為避免線條過多交叉,過程線選用A類1眼(臨清市路莊鎮楊二莊)、B類1眼(冠縣城關孫町)、C類1眼(莘縣王奉鄉元莊),共3眼測井過程線,反映地下水位的長期、近期變化趨勢,見圖1。

圖1 漏斗區代表井歷年2月1日埋深過程線

2 漏斗區水位變差與降水關系分析

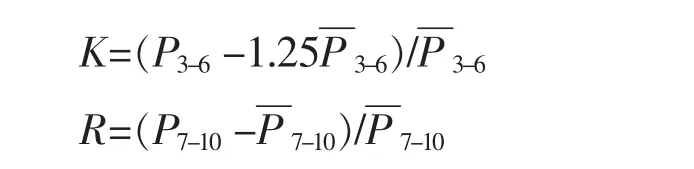

2.1 數學模型

點繪測井水位動態曲線,可以看出:3~6月由于小麥春灌與秋糧夏播,地下水位呈反復下降和持續下降趨勢;7~10月是集中降水期,地下水位呈緩慢回升趨勢,直至次年2月。因此,數學模型將全年降水分成兩個變量,將3~6月雨量作為干旱指標,與多年同期雨量之比稱為干旱指數K,將7~10月雨量作為補給指標R,由于大多數年份3~6月地下水位呈下降狀態,因此歷年K值多數應為負值,故令

基于上述分析,水位年變差△H與R、K相關數學模型為:

△H=aR+bK+f

式中:a、b 為回歸系數,f為常數。

2.2 1996—2012年回歸方程

統計歷年△H、R、K 3個變量,以△H作為因變量,R、K作為自變量,經二元回歸分析計算得:

△H=1.04R+1.22K+0.10

經顯著性檢驗(F檢驗),求得F為13.12;經計算,復相關系數r為0.818。

2.3 回歸方程檢驗

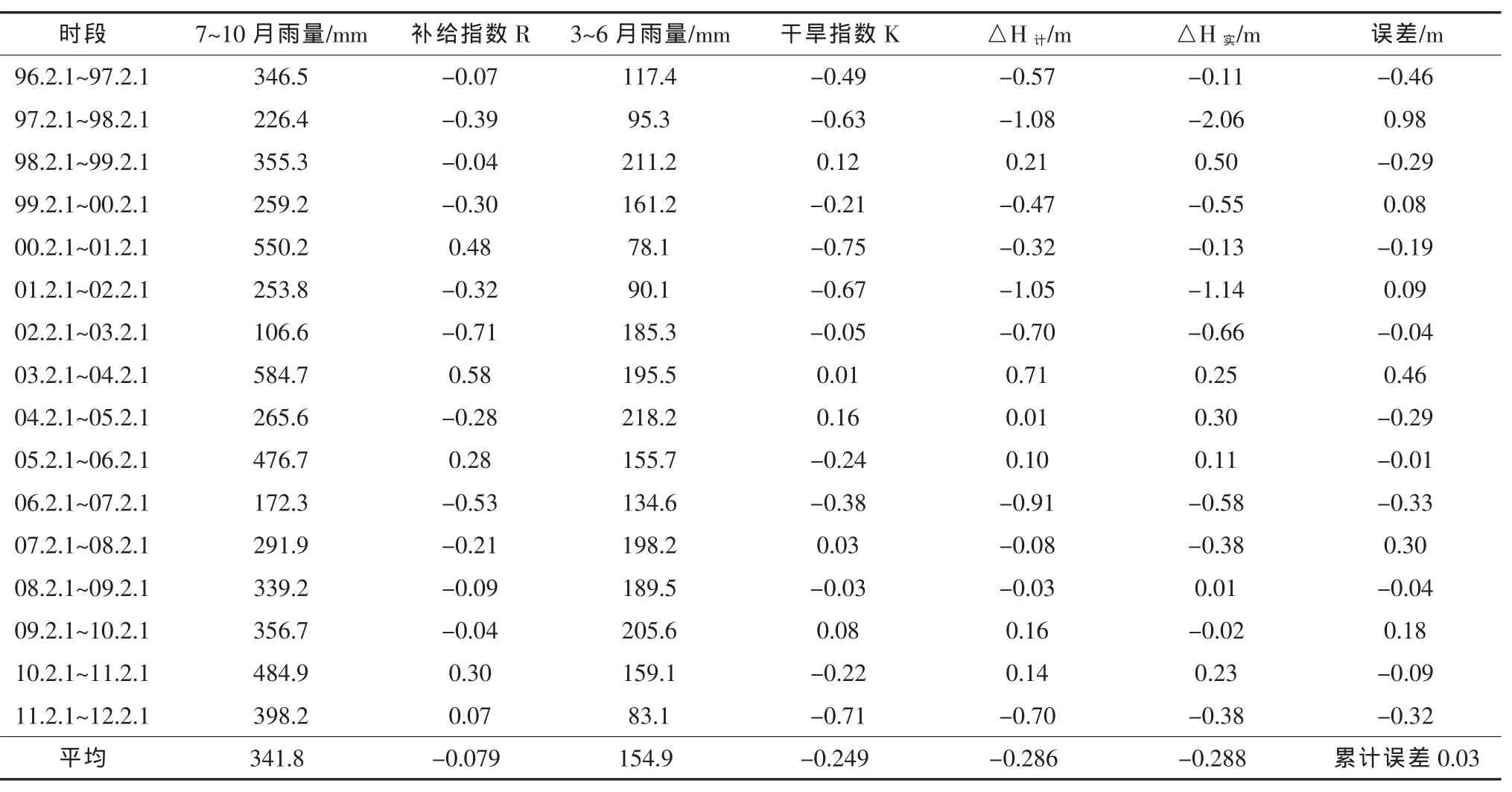

利用1996—2012年實測△H實與回歸方程計算的△H計進行比較,見表2。從表2可以看出,絕對誤差小于0.3 m的年份有11年,占整個系列的68.8%,回歸方程可作為一種方法進行地下水位預測。

表2 西部地下水漏斗區平均水位年變差回歸分析檢驗表

3 漏斗區地下水均衡分析

3.1 水均衡要素

對于漏斗區地下水,主要的均衡要素有3項,分別是開采量、降雨入滲補給量、引河入滲補給量。對于側向補給量,前面已經說到,因為漏斗區的邊界多年來是穩定的,可以認為側向補給量很小,又無實測資料,可不予考慮。降雨入滲主要發生在汛期7~10月,枯季3~6月多數年份無大雨,土壤飽和差很大,不存在入滲補給。引河入滲包括渠系入滲和田面灌溉入滲,在河灌情況下,其單位面積灌水量要比井灌時大,存在入滲補給。

3.2 均衡水量估算

1)開采量。依據聊城市水利年鑒,2006—2010年莘縣、冠縣、臨清市地下水開采量資料(包括工業、城鎮、農村生活用水,林牧漁用水),多年平均開采量為36 753萬m3,折合單位面積開采量10.52萬m3/km2。考慮到漏斗區屬宜井區,開采量要比面平均大15%,則單位面積開采量修正為12.1萬m3/km2,折合水深121 mm。

2)降雨入滲補給量。1996—2012年7~10月年平均降雨量為341.8 mm,參照臨清市胡里莊實驗區1977—1979年資料,降雨入滲系數采用0.22,則降雨入滲補給量為75.2 mm。

3)引河入滲補給量。依據聊城市水利年鑒,1996—2010年莘縣、冠縣、臨清市多年平均引河水量為47 157萬m3,單位面積引河水量13.5萬m3/km2,考慮到漏斗區引河水量比面平均值小15%,則單位面積引河水量修正為11.5萬m3/km2,參照臨清市胡里莊實驗區資料,引河入滲系數采用0.30,則漏斗區引河入滲補給量為34.5 mm。

3.3 漏斗區地下水超采量

根據以上計算,降雨入滲補給量與引河入滲補給量之和為109.7 mm,開采量為121 mm,則超采量為11.3 mm,與1996—2012年平均水位年均下降0.29 m對照,折合水深13.0 mm,兩者吻合。以平均地下水位年均降差0.29 m計算,漏斗區地下水年均超采量為3 734萬m3。

4 結語

本次選用地下水漏斗形成后呈波動下降狀態的資料系列進行了分析。就整個漏斗區而言,近期(2008—2012年)平均水位處于相對穩定狀態,但還有不少地塊仍處于連續下降狀態,應加大補源措施。選用降水系列接近多年平均水平,可代表未來年份的降水預期,相關關系曲線對預測未來年份的水位變化和制定引水補源工作都具有重要意義。