中西醫結合治療消化性潰瘍

宋麗 許曉輝

消化性潰瘍在臨床上是常見的、多發的消化道疾病,該病95%以上發生在胃和十二指腸[1]。該病屬于中醫胃脘痛、痞滿、呃逆等范疇。臨床上表現為腹痛、腹脹、反酸、胃灼熱、惡心、噯氣等消化道癥狀,以腹痛為主,疼痛限于上腹部,有周期性、節律性和慢性3個特點。該病病程長,治療頗為棘手,纏綿難愈。單純采用西藥治療容易復發,且副作用較多。近年來,本院采用中西醫結合方法治療消化性潰瘍46例,療效滿意。現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2009年10月至2010年11月,本院收治46例消化性潰瘍。根據患者的就診時間將其隨機分成治療組和對照組,每組各23例。其中病程最短2個月,最長26年,平均為(5.3±2.6)年,兩組資料相比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 給予克拉霉素0.25 g,口服,2次/d,連服1周;奧美拉唑20 mg,口服,2次/d,連服1周;阿莫西林膠囊0.5 g,口服,2 次/d,連服1 周。

1.2.2 治療組 在對照組三聯西醫療法的基礎上給予自擬健胃愈瘍湯:香附20 g,柴胡15 g,川芎 10 g,黃芪15 g,白術20 g,枳殼 10 g,陳皮 15 g,甘草 10 g,白芍 15 g。對于胃郁熱者加山梔15 g,丹皮15 g;肝氣犯胃者加青皮10 g,郁金10 g,木香10 g;飲食停滯者加半夏15 g,三仙45 g,茯苓15 g;胃陰虧虛肝氣犯胃者加麥冬20 g,沙參15 g;肝氣犯胃脾胃虛寒者加半夏15 g,吳茱萸12 g,防己15 g。水煎,1劑/d,分2次服用。方中香附、柴胡疏肝解郁;甘草、陳皮、枳殼理氣止痛;青皮、郁金、木香理氣解郁;茯苓、半夏和胃化濕;三仙消導食積;麥冬、沙參養胃和陰;山梔、丹皮清肝泄熱;半夏溫胃化飲;吳茱萸暖肝溫胃以制酸;防己則化飲之功更大。

2 結果

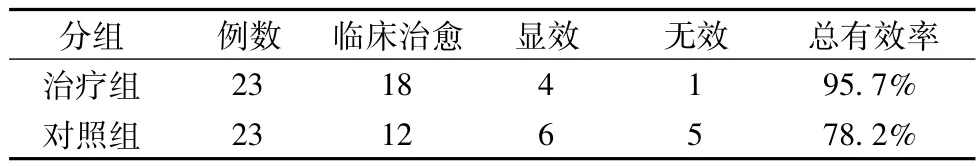

2.1 兩組療效比較 兩組患者治療效果見表1。兩組患者內鏡下潰瘍治療效果比較,治愈率比較,P<0.05,差異具有統計學意義。

表1 兩組患者臨床療效結果對比

3 討論

消化性潰瘍在臨床上是多發病,主要是指發生在十二指腸與胃的慢性潰瘍,對于其病因及發病機制至今尚未完全闡明。對于該病治療的基本措施之一是抑制胃酸的分泌。中醫認為消化性潰瘍屬于“胃脘痛”、“胃痛”等范疇,雖然其病位在胃,但是與膽、脾、肝關系密切。臨床上患者多是由于身體虛弱,加上飲食不節、情志失調、勞倦內傷等均可以導致人的脾胃運化失常,從而導致此病的發生。人的脾胃功能健運,則氣血生化正常,免疫力強,正氣充沛,潰瘍不容易發生或者潰瘍不容易復發。

現代醫學認為消化性潰瘍的發病多是因為細菌感染所致,即與幽門螺桿菌感染密切相關[2]。治療消化性潰瘍的主要法則就是抑制胃酸的分泌和殺滅幽門螺桿菌,雖然對患者有較好的Hp消除率和較高的治愈率,但是其嘔吐、惡心、乏力、頭暈、腹脹、納差等不良反應對患者造成很大痛苦。同時,幽門螺桿菌對于某些藥物的耐藥性也在逐漸增加,單用西醫療法治療效果不夠理想。

因此,采取中醫與西醫結合的方法治療本病,在內服克拉霉素、奧美拉唑和阿莫西林的基礎上,再輔之以自擬健胃愈瘍湯來治療本病。奧美拉唑為強效胃酸分泌抑制劑,能夠強效快速抑制胃酸,保護胃黏膜,從而促進潰瘍的愈合,而且能夠有效減少胃內的分泌物,阿莫西林膠囊對于幽門螺桿菌有很強的殺傷作用,再加上克拉霉素,是治療消化性潰瘍的優選藥物,藥物用量適當,毒副作用很小。方中的白術、黃芪健脾益氣固本。在西藥治療的基礎上運用該方能夠彌補西藥的局限性,改善局部微循環,提高患者機體的免疫功能,保護胃黏膜屏障,并具有消炎抗菌的作用,還可以顯著降低該病的復發率。中西醫結合方法從藥理學和病理學角度分析,既加強了保護作用又減少了損傷因素,中西醫能夠取長補短,局部治療與整體調整互相協同,效果滿意。

[1] 饒應良.中西醫結合治療慢性淺表性胃炎80例.國際中醫中藥雜志,2008,21(1):53-54.

[2] 段伍生.中西結合治療消化性潰瘍臨床療效觀察.中國實用醫藥,2009,3(6):148-149.