飛機著陸過程中提高氣動性能的一種新方法

岑夢希, 葉正寅, 葉坤, 楊青

(西北工業大學 翼型葉柵空氣動力學國家重點實驗室, 陜西 西安 710072)

飛機著陸過程中提高氣動性能的一種新方法

岑夢希, 葉正寅, 葉坤, 楊青

(西北工業大學 翼型葉柵空氣動力學國家重點實驗室, 陜西 西安 710072)

為了提高飛機在著陸過程中的氣動性能,提出了一種新方法:將翼型上翼面的一段表面設計為活動部分。當飛機進入著陸階段的較大迎角時,通過活動部分在上翼面形成一個臺階產生穩定的駐渦,再聯合Gurney襟翼,達到同時提高翼型的升力、失速迎角及增加翼型阻力的目的。在NACA2415翼型上對上述方法進行了驗證。結果表明,翼型最大升力系數從原始翼型的1.548 232提高到2.160 687, 最大升力系數所對應的迎角可以從原始翼型的17°提高到20°。可見,所提出的新方法對提高飛機的著陸性能是有效的。

翼型; 分離渦; Gurney襟翼; 駐渦

引言

飛機在著陸時要盡可能降低飛行速度,這就要求飛機在著陸時有高的升力。為此,飛機在低速時要配合大的迎角,但一般的翼型在大迎角下有兩方面的缺陷:一是受到失速迎角的限制;二是翼型上翼面的分離渦不斷地從后緣脫落,從而在翼型上產生一個非定常的動態載荷[1]。這種非定常的動態載荷會使升力產生波動,不利于飛機的操縱,同時帶來機翼的結構疲勞,縮短飛機的壽命。對于大型飛機,可以在機翼上裝配增升裝置,但是,配合增升裝置的機構非常復雜,增加的重量也很大[2],除大型運輸機外,小型飛機和無人機一般不運用傳統的增升裝置。為了提高升力,Gurney襟翼是近些年來研究的一種構造簡單、安裝便捷、增升效果顯著的增升措施[3-5]。但是,Gurney襟翼雖然可以提高翼型的升力,卻減小了翼型迎角的工作范圍[4],所以單純的Gurney襟翼對提高飛機的著陸性能并沒有很大的吸引力。

為了提高飛機著陸階段的低速性能,本文提出了一種設計思想,即利用人工駐渦來控制大迎角下的流場,同時聯合Gurney襟翼來設計翼型,旨在提高翼型升力的同時還能夠提高翼型的失速迎角。

1 設計原理

翼型失速的主要原因是翼型背風區域附面層中的空氣受到逆壓梯度的影響而形成分離渦,而隨著迎角的增大,翼型上翼面的分離渦強度逐漸增大,分離區逐漸擴大,分離點逐漸向前緣移動。當迎角、分離區及分離渦強度增大到一定程度時,翼型的升力系數就會迅速下降,翼型失速。為了提高升力和推遲失速,本文提出了一種新思路:由于駐渦可以提高翼型的升力及失速迎角,可以在翼型上翼面形成一個臺階,生成人工駐渦,因而為了進一步提高升力,可以將其與Gurney襟翼聯合使用,達到同時增加升力和提高失速迎角的目的。

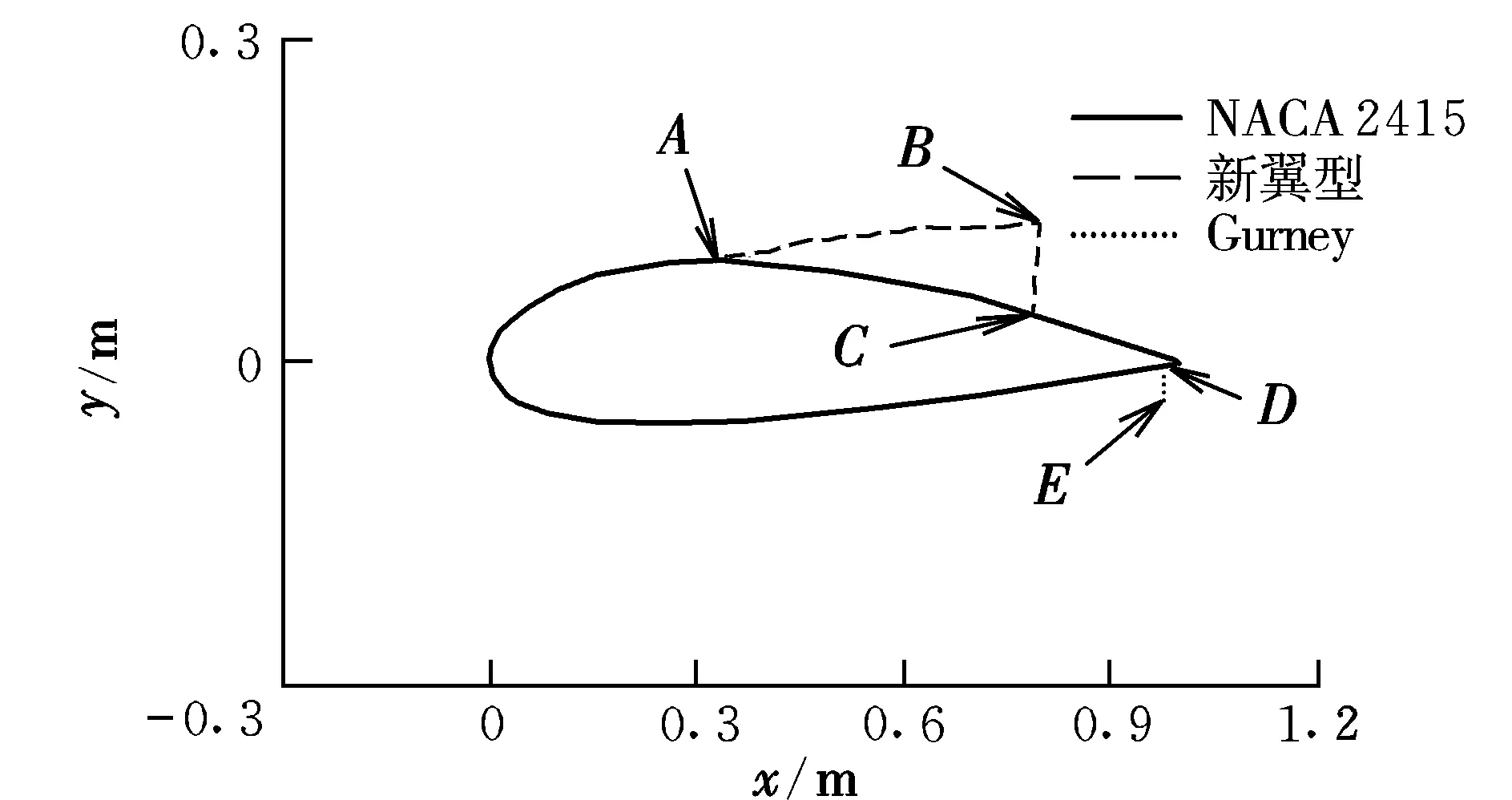

下面將設計思想運用到NACA2415翼型(下文中記為原始翼型)上以便詳細說明該方法的原理(見圖1)。將NACA2415翼型上翼面的一段表面設計為活動部分。活動部分的上游端在上翼面的最大厚度處(A點),下游端在離后緣一定距離處(B點),活動部分的上游端用鉸鏈固定在翼型上翼面。當飛機進入著陸階段的較大迎角時,適當地抬高活動部分的下游端,抬高的下游端與上翼面某處(C點)通過柔性材料來連接。由于只抬高部分上翼面,活動部分的下游端與原翼型臨近后緣部分形成了一個臺階,在氣流的作用下,這個背風的臺階處會形成一個穩定的駐渦。而這個駐渦可以抑制上翼面的分離,避免分離的氣流向機翼前緣發展,于是失速迎角增加。同時,由于這個駐渦在翼型的上翼面產生了渦升力,因此使得升力增加。另外,由于抬高了部分上翼面,減小了臺階前的上翼面與水平來流之間的夾角,這在一定程度上減小了臺階前的上翼面的逆壓梯度,減緩了臺階前的上翼面的流場分離,增大了失速迎角。

圖1 帶Gurney襟翼和臺階翼型的形成方法

為了進一步增加升力,在離翼型后緣某處增加一個Gurney襟翼(如圖1的D,E處)。當飛機進入著陸階段的較大迎角時,抬高翼型上翼面的活動部分,同時打開下翼面的Gurney襟翼。

在上述翼型的形成過程中,B點的位置、臺階處的形狀以及Gurney襟翼的位置、高度、角度都是需要考慮的參數。針對NACA2415翼型進行優化設計,不同的翼型對應著不同的設計結果。其外形的設計原則是:在大迎角下,翼型上翼面的臺階處能形成較強的駐渦,從而有效地控制上翼面的流場,保證上翼面活動部分的下游端(B點)以前不出現較明顯的分離。

2 數值模擬及結果分析

現對新翼型進行詳細描述(其基礎翼型為NACA2415)。抬高部分上翼面形成臺階:將上翼面活動部分(最大厚度處到上翼面弦長的80%處)繞活動部分的上游端逆時針旋轉10°,活動部分的下游端垂直連接于上翼面。添加Gurney襟翼:在離后緣弦長的1%處垂直于弦線添加Gurney襟翼,襟翼的長度為弦長的4%,厚度為弦長的0.2%。

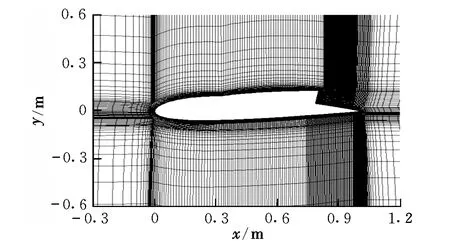

圖2 新翼型的網格示意圖

為了驗證本文設計思想的可行性,選取二維的“H”型網格(見圖2)為計算模型進行數值模擬。遠場邊界取20倍弦長,節點數達5×104,離壁面的第一層網格為1.0×10-5m,其背風區和各剪切層附近均進行了適當的加密,以保證數值模擬的精度。采用的軟件為Fluent,湍流模型為Spalart-Allmaras模型,馬赫數Ma=0.2,溫度T=288 K,雷諾數Re=1.5×106。

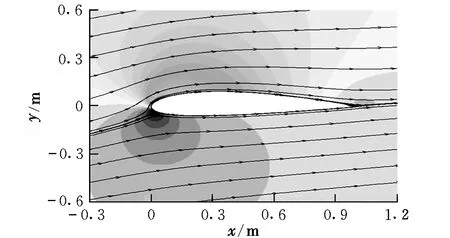

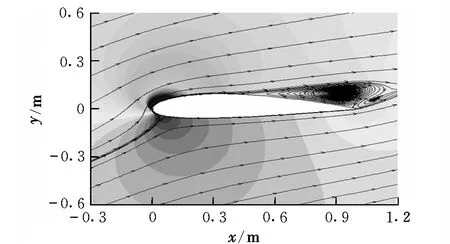

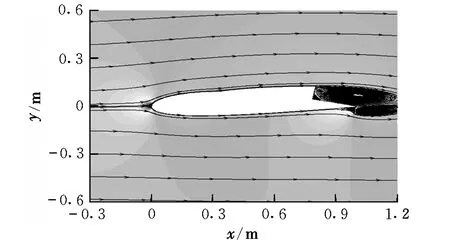

圖3~圖5給出了原始翼型的流線和壓力分布的數值模擬結果。圖3~圖5的流場顯示表明:原始翼型在迎角低于9°時,流場沒有分離;當迎角達到9°時,翼型后緣處有一個小的順時針分離渦;隨著迎角的增大,分離渦及分離區逐漸擴大并沿上翼面向前緣移動;當迎角達到19°時,分離區達到翼型最大厚度處,并在后緣處生成一個逆時針的分離渦。隨著迎角的繼續增大,翼型上翼面的分離渦進一步增大、前移,而后緣處逆時針的分離渦也增大。

圖3 原始翼型的流線和壓力分布(α=9°)

圖4 原始翼型的流線和壓力分布(α=19°)

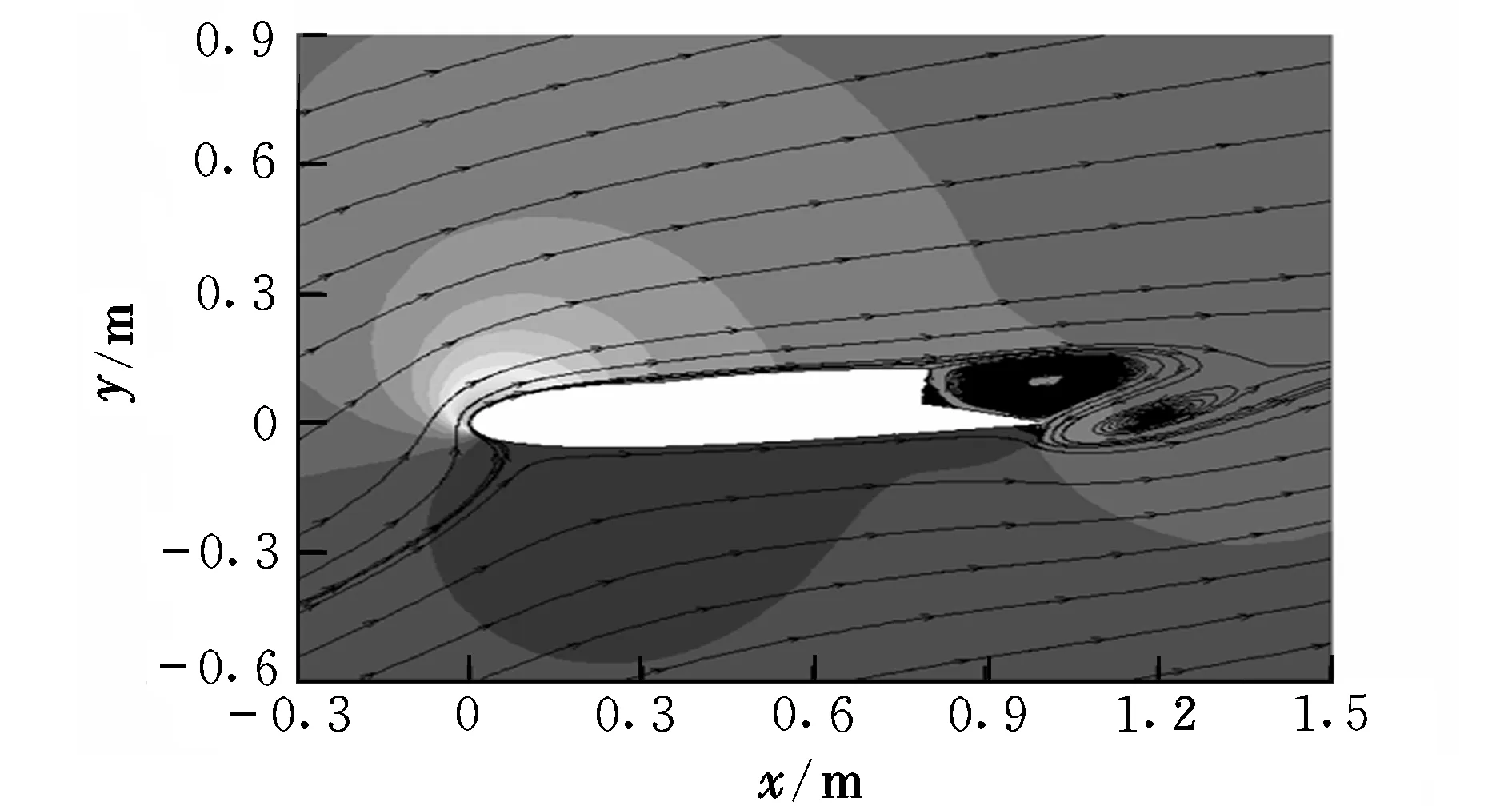

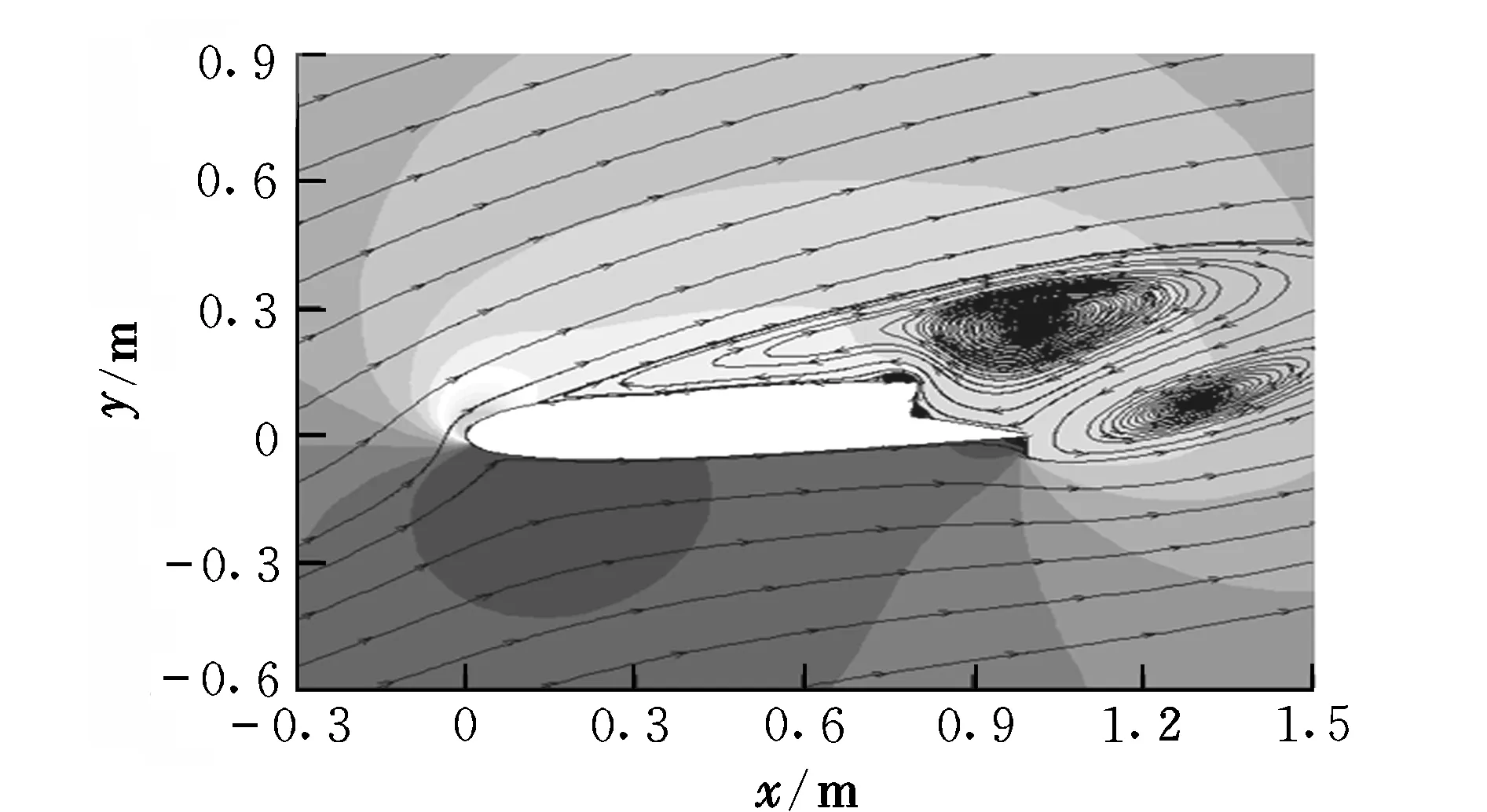

圖6~圖8給出了新翼型的流線和壓力分布的數值模擬結果。圖6~圖8的流場顯示表明:由于新翼型臺階的存在,一個逆時針分離渦以及緊接其后的一個大得多的順時針分離渦停駐在臺階處,形成了駐渦,而在后緣后下方形成了一個逆時針分離渦,襟翼前方形成一個逆時針的分離渦(見圖6)。其穩定的渦系結構一直維持到20°迎角,只是隨著迎角的增大,后緣后下方的逆時針分離渦逐漸上移。當迎角達到21°時,流場結構發生了劇烈的變化,順時針的分離渦不再停駐在臺階處,而是脫離了臺階,移動到臺階前方。這時,臺階前的上翼面存在很長的分離區;臨近臺階尖端前方新生成一個逆時針分離渦;后緣后下方的逆時針分離渦移動到后緣后上方;襟翼后方也新生成一個順時針的分離渦;而臺階處和襟翼前方逆時針分離渦仍保持在原處。

圖6 新翼型的流線和壓力分布(α=0°)

圖7 新翼型的流線和壓力分布(α=20°)

圖8 新翼型的流線和壓力分布(α=21°)

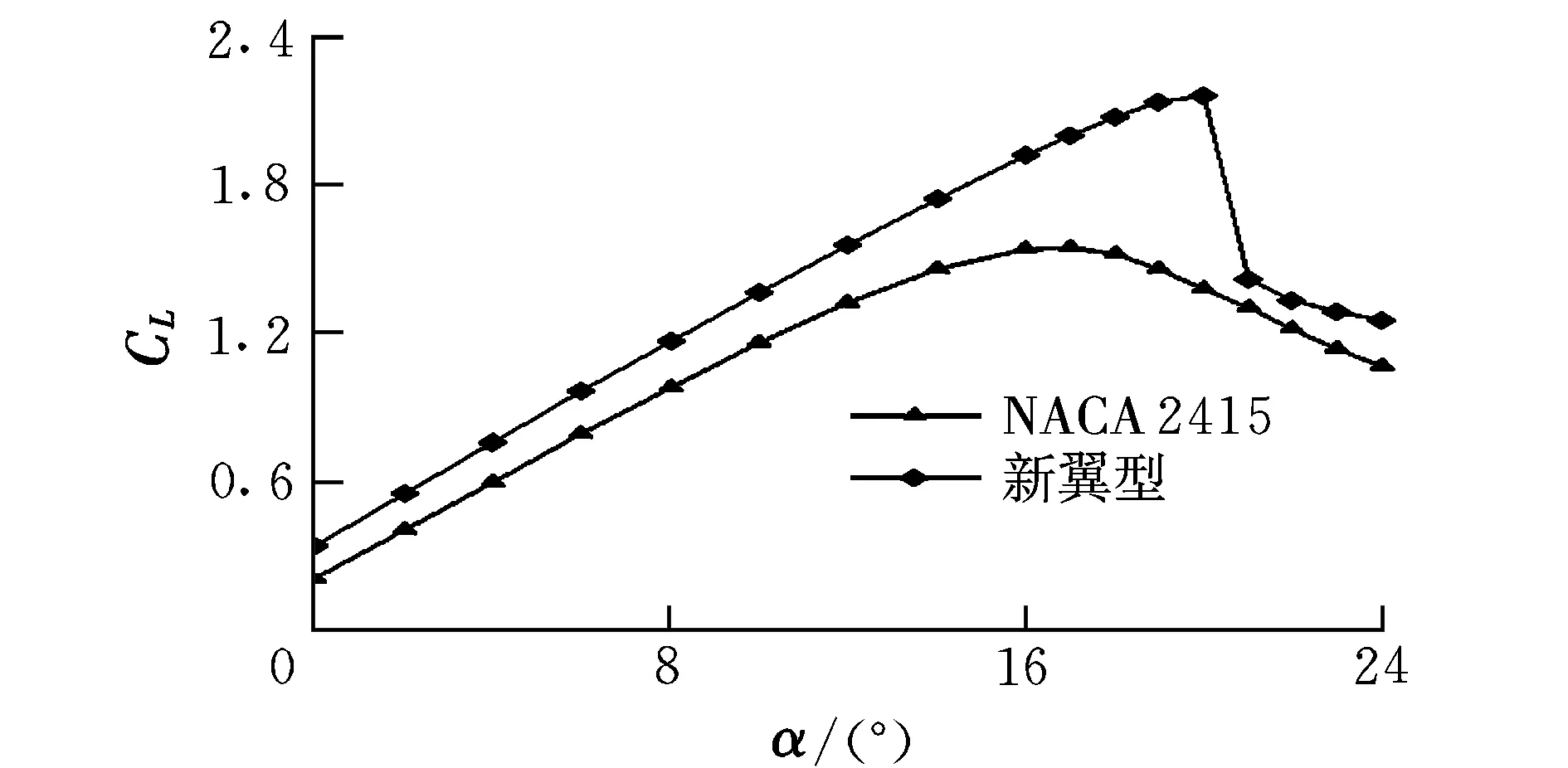

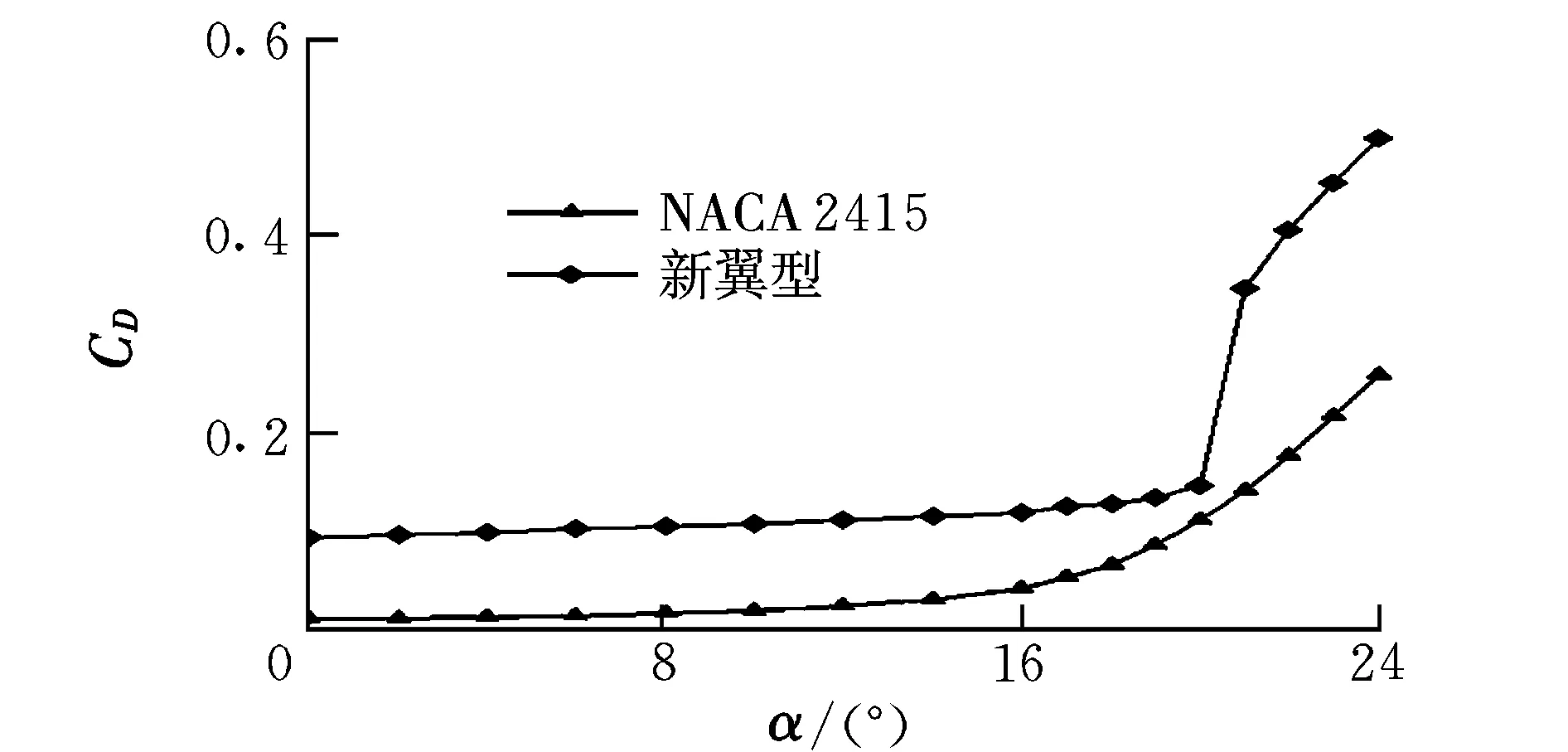

圖9和圖10分別給出了翼型升力系數和阻力系數隨迎角的變化曲線。由圖9和圖10可知,在所有迎角下,新翼型的升力系數都比原始翼型的升力系數大,新翼型的最大升力系數從原始翼型的1.548 232提高到了2.160 687;其最大升力系數所對應的迎角也從17°增加到20°;而新翼型的阻力系數比原始翼型的阻力系數大得多。由于飛機在著陸過程中是一個減速的過程,在足夠的升力的條件下,增加阻力可以加快減速,縮短飛機著陸過程中的滑跑距離。因此,這種方法可以在飛機著陸時使用,尤其適合無法安裝增升裝置的小飛機、輕型飛機和無人機。

圖9 翼型升力系數隨迎角的變化曲線

圖10 翼型阻力系數隨迎角的變化曲線

3 結束語

針對飛機在著陸過程中的特點,本文提出了一種利用駐渦控制大迎角分離的設計思路。通過在翼型上翼面設計一個臺階,使得流場在臺階處形成了穩定的駐渦。由于駐渦的環量誘導作用,使得翼型上翼面的分離區域得到有效控制。本文將這個思路聯合Gurney襟翼應用到原始翼型,數值模擬結果表明了該方法的有效性。因此,這是一種值得深入研究的設計方法。

[1] 葉正寅,胡珺.大厚度翼型分離流場的穩定性探討[J].航空計算技術,2009,39(4):6-9.

[2] 鄧一菊,段卓毅.波音777增升裝置氣動設計研究綜述[J].飛機工程,2004,(2):8-12.

[3] 周瑞興,高永衛,上官云信,等.Gurney襟翼對翼型氣動特性影響的實驗研究[J].兵工學報,2003,24(1):125-127.

[4] Wang J J,Li Y C,Choi K S.Gurney flap-lift enhancement,mechanisms and applications [J].Progress in Aerospace Sciences,2008,(44):22-47.

[5] 於菟,張攀峰,王晉軍.超臨界翼型Gurney襟翼增升的數值模擬研究[J].氣體物理,2010,5(3):38-45.

Newmethodofimprovingtheaircraftaerodynamicperformanceintheprocessofaircraftlanding

CEN Meng-xi, YE Zheng-yin, YE Kun, YANG Qing

(National Key Laboratory of Aerodynamic Design and Research, NWPU, Xi’an 710072, China)

In order to improving the aircraft aerodynamic performance in the process of aircraft landing, a new method is presented: to design a part of the upper surface of the airfoil profile to change into a movable part. When the airplane accesses to the relatively larger angle of attack during the period of landing, a step can be formed on the upper surface by the movable part, thus a stable trapped vortex is generated. By joint operation of a Gurney flap, both effects of improving the lift and the stall angle of attack will be achieved, while drag of airfoil profile will also be increased. By carrying the above method into NACA2415 airfoil, the numerical results show that the maximum lift coefficient can be increased from 1.5482320 of the original airfoil to 2.1606871, and the stall angle of attack of the airfoil can be increased from original 17 degrees to 20 degrees. Therefore, the new method presented here is believable to improve aircraft landing performance.

airfoil; separated vortex; Gurney flap; trapped vortex

2011-04-25;

2011-09-22

國家自然科學基金資助(10872171)

岑夢希(1982-),男,湖北浠水人,碩士研究生,主要從事飛行器氣動設計及垂尾抖振的數值模擬研究。

V211.4

A

1002-0853(2012)01-0017-03

(編輯:姚妙慧)