南山礦業公司高村采場職業病危害評價

阮仁斌

0 引言

為彌補原礦缺口、滿足馬鋼今后鐵礦需求,馬鋼(集團)控股有限公司擬進行馬鋼集團公司高村采場二期200萬t/年擴能改造工程。設計高村采場由500萬t/年擴能至700萬t/年產能,項目設計利用低品位礦石資源,新增生產能力200萬t/年。開采方式為露天開采,開拓方式為汽車—鐵路聯合開拓運輸方案。礦山服務年限為24年。采場設備、運輸汽車等生產過程中存在粉塵、噪聲,爆破作業存在一氧化碳等職業病危害因素,給作業工人的健康帶來了嚴重影響。為有效控制職業病危害,根據《中華人民共和國職業病防治法》,該礦2010年4月委托評價機構對該項目進行了職業病危害控制效果評價。

1 內容與方法

1)評價依據。以《中華人民共和國職業病防治法》《建設項目職業病危害分類管理辦法》、GBZ 1-2010工業企業設計衛生標準、GBZ 2-2010工作場所有害因素職業接觸限值為主要評價依據。

2)評價內容。主要包括項目選址與總體布局、生產工藝與設備、建筑衛生學、職業病危害因素識別及危害分級、職業病危害防護設施、個人防護用品及職業衛生管理等。

3)評價方法。根據建設項目職業病危害的特點,通過職業衛生現場調查、職業衛生檢測、職業健康檢查等方法收集數據和資料,并結合職業病防護設施、個人職業病防護水平,對試運行期間作業人員的職業病危害因素接觸水平及職業健康影響進行評價。

2 結果

2.1 工藝流程

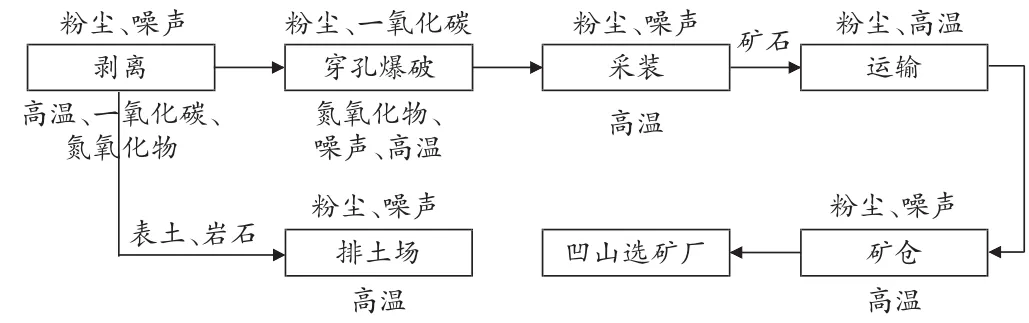

該項目的工藝流程見圖1。

圖1 項目工藝流程示意圖

2.2 職業病危害因素識別

該項目運行期間職業病危害因素來源于爆破產生的炮煙(一氧化碳和氮氧化物)、采場設備產生的粉塵、噪聲,采場設備均為露天作業,夏季易受高溫的影響。由于爆破作業是危險作業,嚴格按照爆破規程操作,爆破前人員遠離爆破區域,待炮煙稀釋消散后,人員再進入采場工作。在夏季高溫季節,由于公司采取了避暑降溫措施,且目前評價階段未處于夏季高溫季節。因此,本次評價中,該項目主要職業病危害因素為粉塵和噪聲。

粉塵主要來自爆破過程、牙輪鉆鑿巖鉆孔、電鏟鏟運礦石及汽車運輸等過程。產生噪聲的設備主要包括:1)采場:牙輪鉆機、潛孔鉆機、電鏟設備等;2)公共輔助:挖掘機、前裝機、推土機、汽車、水泵等。

2.3 檢測結果分析

本次檢測項目為:粉塵、噪聲等。根據GBZ 2.1-2007工作場所有害因素職業接觸限值化學有害因素及GBZ 2.2-2007工作場所有害因素職業接觸限值物理因素對職業病危害因素進行檢測與評價。根據檢測數據及人員分布情況,本次工作場所對振動放礦區和牙輪鉆孔區兩處粉塵取樣,利用紅外分光光度計測定法,檢測鐵礦粉塵游離二氧化硅含量的數值分別為35.98%,24.42%,見表1。

表1 粉塵中游離二氧化硅含量測定結果

本次粉塵檢測經計算得出,各操作崗位工人接觸粉塵基本合格。現場檢測發現,牙輪鉆鉆孔作業,盡管采用了濕式作業,但是還是有少量的粉塵產生,安全員及操作司機受粉塵危害較大。產生粉塵濃度較大的原因,主要是檢測時采場大氣自然通風效果不好,粉塵稀釋較慢,導致作業場所粉塵濃度較大。噪聲檢測結果顯示,大車倒土區、振動放礦區和推土機駕駛室內噪聲較大,有超標現象,其他處崗位工接受噪聲值均合格。長時間在高噪聲場所作業,且無有效的防護措施,可引起聽力損傷,甚至噪聲性耳聾。針對檢測結果中個別地方粉塵較大,應進一步搞好生產現場環境衛生,進一步加大濕式作業,減少二次揚塵,控制和消除粉塵危害。同時應對相應崗位包括噪聲超標崗位的作業工人加強個體防護,并嚴格監督。

3 結語

該礦職業病危害因素主要有粉塵、一氧化碳、噪聲等,本項目粉塵游離二氧化硅含量超過10%,為矽塵。因此,管理和防治不善容易造成比較嚴重的職業病危害后果,根據本項目作業現場的實際情況結合《建設項目職業病危害分類管理辦法》的規定,本項目屬于嚴重職業病危害項目。牙輪鉆機、351鑿巖機、路面揚塵等是粉塵污染的關鍵控制點;大車倒土區、振動放礦區、推土機駕駛室等是噪聲的關鍵控制點;爆破作業區等是有毒物質的關鍵控制點。

該礦具有健全的勞動衛生與職業病管理機構和管理制度,每位職工建有勞動者職業健康監護檔案,目前尚未發現職業病患者。在職業病防治工作上,該礦措施得力,防塵、毒、噪設施齊全,總體評價結果符合國家衛生標準。但在部分崗位仍有噪聲和粉塵污染超標情況,尚需加強治理。該礦應進一步完善職業病防護措施,使職業病危害因素的濃度(強度)控制在國家衛生標準限值以下,同時應加強個人防護、職業衛生培訓等措施,建立健全作業環境職業病危害因素的監測,加強職業衛生監督與管理。

[1]GBZ 159-2004,工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范[S].

[2]GBZ 160-2004,工作場所有毒物質測定[S].

[3]GBFF 5748-1985,作業場所空氣中粉塵測定方法[S].

[4]WSFF 69-1996,作業場所噪聲測量規范[S].

[5]GBZ 2-2010,工作場所有害因素職業接觸限值[S].

[6]衛法監發[2006]49號,建設項目職業病危害分類管理辦法[S].