地球物理方法在沉積物源分析中的應用

武賽軍, 尹太舉 (長江大學地球科學學院,湖北 荊州 434023)

馬晉文 (中國冶金地質總局三局地質勘查院,山西 太原 030002)

毛丹鳳 (長江大學地球物理與石油資源學院,湖北 荊州 434023)

瞿長青 (中原石油勘探局地球物理勘探公司,河南 濮陽 457001)

柯 欽 (東方地球物理公司研究院地質研究中心,河北 涿州 072750)

地球物理方法在沉積物源分析中的應用

武賽軍, 尹太舉 (長江大學地球科學學院,湖北 荊州 434023)

馬晉文 (中國冶金地質總局三局地質勘查院,山西 太原 030002)

毛丹鳳 (長江大學地球物理與石油資源學院,湖北 荊州 434023)

瞿長青 (中原石油勘探局地球物理勘探公司,河南 濮陽 457001)

柯 欽 (東方地球物理公司研究院地質研究中心,河北 涿州 072750)

目前的物源方法一般局限在地質與地球化學方法上,如重礦物分析法、碎屑巖類分析法、同位素法、裂變徑跡法等等。但這些方法存在較大的局限性,它們只能反映井上及井周圍地層的物質特征。對于一個井少且井分布不均勻的地區,這些方法就不能準確判斷物源方向或無法判斷物源方向。地球物理方法在這種情況下就占據一定的優勢,因為該方法得到的橫向上的地層信息較連續。主要概述了如何利用地球物理方法中地震相、反演、地震屬性分析方法來判斷物源方向,并結合實例使用地震屬性中的頻譜分解方法分析某工區的物源方向。

物源;地震相;反演;地震屬性;頻譜分解

物源分析的意義主要體現在確定源區位置、性質、沉積物搬運路徑及整個盆地的沉積過程、構造演化史和儲集砂體的刻畫。物源分析是了解一個新地區的首要任務,它決定著對該地區后續研究的方向及準確性[1]。因此物源分析在沉積研究的過程中占有舉足輕重的地位。隨著人們對物源分析重要性認識的不斷提高、理論研究的不斷深入及測試技術的不斷完善,使現代物源分析方法呈現出多學科交叉、多資料驗證、多技術協同的發展趨勢[2-3]。目前的物源分析方法主要從地質與地球化學2個角度出發,或是兩者相互結合來分析物源,如重礦物分析法、碎屑巖類分析法、同位素法、裂變徑跡法等等[3-4]。

由于每種方法的資料基礎、適用條件等存在差異,合理選擇符合研究區資料基礎的物源分析方法很關鍵。尤其在稀疏井網條件下,井上信息在局部地區有效,對于橫向上井與井之間或無井區就會存在一定的問題。若單從地質或地球化學角度來分析物源,因地層在橫向上受到信息量的較大限制,物源分析的結果就不太準確,或是無法確定物源方向。地球物理方法可以彌補這個不足,如地震數據,它能較連續地反映地層的橫向信息。在井數量少,分布不均勻的情況下,就可以充分利用地震相、反演、地震屬性等分析方法來確定沉積體系的展布、演化規律,進而進行物源方向判別,然后利用井上信息從地質或地球化學角度局部控制分析,最后綜合分析確定較可靠的物源方向。

1 地球物理方法

地震數據體中包含著豐富的地質信息,它主要反映了地層之間的波阻抗差異。隨著高精度3D地震技術的發展,可以利用一定的數學計算公式從地震數據體中提取反射波的某種信息特征,如振幅能量、反射波的弧長、頻率等,再通過分析這些信息特征來指導物源分析研究。一般運用地震相、反演、地震屬性等地球物理方法分析古水流方向或砂體的展布特征,因為古水流的流動伴隨著物質的沉積,砂體的展布特征表現出沉積物在搬運過程中巖性的變化規律,故可根據古水流方向或砂體的展布特征推斷物源方向。

1.1地震相

地震相是地震地層學的核心,是由特定的地震反射參數所限定的三維空間地震反射單元,是特定的沉積相或地質體的地震響應。地震相是指沉積物(巖層)在地震剖面圖上所反映的主要特征的總和,包括內部反射結構、反射連續性、反射振幅、反射頻率、外部幾何形態及其伴生關系,如前積反射結構等。利用前積反射結構可以大致推斷古水流方向,從而判斷物源方向。當地震測線方向與地層前積方向平行時,剖面上的前積反射形態能反映地層的前積方向[5],即古水流方向。郭澤清等在柴達木盆地東部三湖地區第四季沉積物源分析中,利用地震前積反射特征與其他物源分析法相結合取得了較好的效果[6]。

1.2反演

反演是由地震信息得到地質信息的過程,其中疊后地震波阻抗反演較為常用,利用該反演可得到阻抗剖面或速度剖面,進而研究巖性變化規律。在反演的過程中主要利用測井與地質資料來約束反演結果的橫向變化。該結果是地層中巖性的較直觀反映,它能反映巖性的變化規律,為物源分析提供一定的依據。

1.3地震屬性

地震屬性是指將疊前或疊后地震數據進行數學變換后,導出有關地震波的幾何形態、運動學特征、動力學特征和統計學特征,主要包括振幅統計類屬性、瞬時類屬性、相關統計類屬性(如波形分類屬性)、頻(能)譜類屬性和層序統計類屬性等[7]。通過分析上述地震屬性平面的變化規律就可以預測儲層或巖性橫向變化特征,研究砂體發育規律,結合沉積環境的橫向變化、古水流方向,從而確定物源方向。

在勘探初期,井網稀疏條件下,井數量少,其分布亦不均勻,井上信息在局部地區有效。用其分析研究區的物源時,橫向上的井與井之間或無井區就會存在一定的問題。此時,可以借助地球物理方法,如地震相、反演、地震屬性等分析方法來研究沉積體系的展布及演化規律,控制物源大致方向,再結合地質與地球化學方法分析進一步精確確定源巖性質及物源方向。

2 應用實例

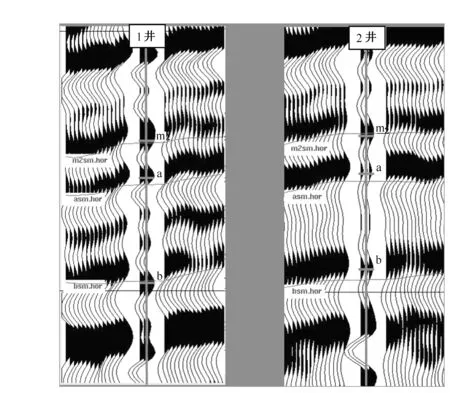

圖1 井的合成記錄

某工區的面積達483.67km2,工區內的井數量為18口,地層近乎呈單斜構造,傾向近西北方向。在工區內的東部有背斜構造,所有的井幾乎都打在背斜構造的軸部附近。在這些井中有2口井在目的層A層(其頂為a,底為b如圖1所示)出水,其余全出的是油。這些井在A層處巖性大部分為砂巖,遠離這些井的地方就不清楚地層的巖性變化規律。該工區以后的鉆井開發工作面臨著一個棘手的問題——以后的井應該定位在何處。由于對整個地區的物源方向沒有清楚地認識,所以砂體的分布規律也未得到落實。

首先將每口井的聲波曲線進行校正歸一化,該工區內的井沒有密度曲線,密度使用Gardener公式計算,而后進行合成記錄的精細標定。合成記錄的精細程度直接影響后面地震剖面上地層的解釋。該工區內部分井的合成記錄情況如圖1所示,圖1中標定的是地層的頂界。

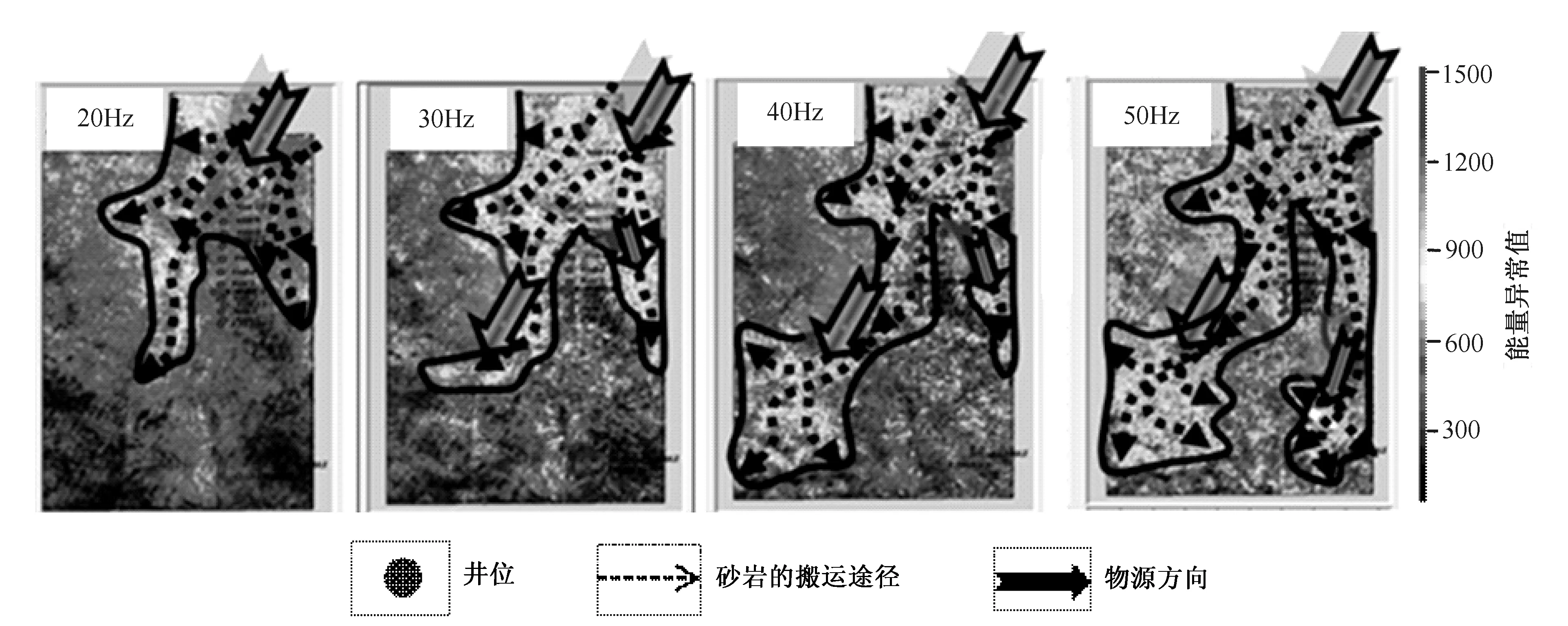

層位標定完成后,在地震剖面上對標準層、A層的頂底及其相鄰若干層位進行追蹤解釋。在該工區中主要對A層采用頻譜分解的方法來研究砂體的展布情況。頻譜分解主要提取地震波中的單一頻率成分所對應的振幅信息,它是地震屬性的一類:頻(能)譜類屬性。頻譜分解是利用小波變換或傅里葉變換,沿層或沿固定時窗把地震反射波中的各頻率成分對應的調諧能量識別出來,形成對應頻率的能量異常圖,從而使得儲層或巖性得以檢測[8]。該方法對地質體在3D地震資料時間厚度中不連續成像時,將頻率域中每個頻率所對應的振幅進行分析,排除了時間域內不同頻率成分的相互干擾,這對物源分析非常有利。

采用沿層時窗方式提取A層地震反射波中的20、30、40、50Hz頻率成分,它們分別所對應的調諧能量異常體如圖2所示。通過觀察頻譜分解圖,可知圖中異常體變化趨勢隨著頻率的增加其展布范圍亦隨之發生明顯變化。

對于砂泥巖來說,一般砂巖所反映的頻率較高,而泥巖較低,再與井上巖性資料對比,結果顯示在該井A層處為砂巖,利用頻譜分解對A層進行分析得出砂體主要分布在東北角,向西南、東南方向延伸。據此可進一步推斷物源方向很可能與箭頭所指方向一致,即沉積物是從東北方向注入該工區后,在工區內分別向西南和東南堆積。

圖2 頻譜分解圖

3 結 語

在井少且井分布不均勻的地區,利用地球物理方法可以直觀地分析出物源的大致方向,如分析地震相、反演、地震屬性。該方法操作簡單,且在實際的應用中也取得了較明顯的成果,如上述實例中運用頻譜分解的方法推斷出工區內的物源大致方向,指導了今后的研究工作。這主要得益于地震資料的橫向連續性,彌補了地質與地球化學分析方法的局限性。在應用上述方法時應注意:①地層等時格架的準確建立;②合成記錄的精細制作,地質層位準確標定;③該方法需要結合井上信息進一步分析物源方向,因為該方法只能大致確定物質的來源方向,不能判斷源巖性質。

[1]張琴,朱筱敏.黃驊坳陷沙一段物源分析及地質意義[J].油氣地質與采收率, 2009,16(6):8-11.

[2]Gert Jan Weltje. Quantitative provenance analysis of sediments: review and outlook[J]. sedimentary geology, 2004, 171(1-4): 1-11.

[3]趙紅格,劉池洋.物源分析方法及研究進展[J].沉積學報, 2003 ,21(3):409-415.

[4]周祖翼,毛鳳嗚,廖宗廷,等.裂變徑跡年齡多成分分離技術及其在沉積盆地物源分析中的應用[J].沉積學報, 2001,19(3):456-458,473.

[5]張金偉,王軍,吳明榮.利用地震前積反射特征確定古水流方向的沉積幾何方法[J].油氣地質與采收率, 2008,15(5): 53-55.

[6]郭澤清,孫平,張林,等.柴達木盆地東部三湖地區第四紀沉積物源分析[J].第四紀研究, 2010,30(5):1044-1054.

[7]王利田,蘇小軍.地震屬性分析在彩16井區儲層預測中的應用[J].地球物理學進展, 2006,21 (3):922-925.

[8]趙爽,李仲東,許紅梅.分頻解釋技術及其在陸相砂巖地層地震勘探中的應用分析[J]. 礦物巖石, 2006,26(2):106-110.

[編輯] 洪云飛

10.3969/j.issn.1673-1409.2012.01.019

P618.13

A

1673-1409(2012)01-N059-03