一種智能電網在線監測終端的研究與設計

張小冰(浙江東方職業技術學院工程技術系,浙江 溫州 325011)

劉 剛(溫州科技職業學院信息技術系,浙江 溫州 325011)

熊幫國,吳 譽(浙江東方職業技術學院工程技術系,浙江 溫州 325011)

肖臣章(樂清智華電氣有限公司,浙江 溫州 325011)

一種智能電網在線監測終端的研究與設計

張小冰(浙江東方職業技術學院工程技術系,浙江 溫州 325011)

劉 剛(溫州科技職業學院信息技術系,浙江 溫州 325011)

熊幫國,吳 譽(浙江東方職業技術學院工程技術系,浙江 溫州 325011)

肖臣章(樂清智華電氣有限公司,浙江 溫州 325011)

比較了城市電網與農村電網智能化模式的不同,針對農網的特點和需求,重點研究解決農網智能化建設中配電網自動化等關鍵性技術問題。利用交流采樣原理和雙核控制系統結構,消除無功功率的“不對稱誤差”,設計了一種智能遠動終端(RTU),對電網的運行及電能管理實現在線監控。研究結果表明,該裝置的相關技術指標達到了1級表的精度,其價格只有同類進口產品的60%,該產品的研制為推進農網的智能化改造具有重要的現實價值。

智能電網;智能遠動終端(RTU);在線監控

智能電網(Smart Grid) 具有堅強、自愈、兼容、經濟、集成、優化等特征,是未來電網發展的一種趨勢[1-5]。智能電網主要由4個部分組成:高級量測體系(AMI)、高級配電運行(ADO)、高級輸電運行(ATO)及高級資產管理(AAM),其中每一部分都有許多新技術需要研究與開發[6]。智能電網的建設和發展是一個多學科交叉的新興學術領域,需要從多個角度統攬問題[7]。近年來,智能電網在我國也逐步得到了重視,但從研究現狀和產業化進程來看,與歐美發達國家相比,我國完全成熟并產業化的成果相對較少。我國有著廣大的農村,是我國未來經濟增長的重點區域,也是用電負荷大幅增長的潛力區域,由于城鄉區域經濟發展水平和能源結構的差異,決定了我國電網的智能化道路與歐美日等發達國家不同,所以實現農網的智能化是我國電網智能化的突出特點。但是,農網結構薄弱、設備老化、發展不平衡及資金缺乏等問題突出,所以,要根據我國農村的現實需求及經濟承受能力,加大相關技術領域的研究并實現產業化,降低農網智能化改造成本,成為一種迫切的需要。

筆者主要闡述了智能在線監測終端的系統結構設計、算法原理及測試結果,研究結果表明,相關的技術指標符合設計要求,與國外同類產品相比,該智能監測終端功能實用,性價比高,為農網的智能改造(配網自動化)提供了一個有價值的方案。

1 智能終端結構

圖1 智能終端系統硬件結構圖

智能終端采用DSP+MCU的雙核系統結構,測量部分采用三相SOC測量芯片,控制器是SOC混合信號處理器,系統結構圖如圖1所示。該系統運用了SOC片上系統設計思想,使得系統結構緊湊、體積小,便于安裝;在功能設計上充分考慮了軟硬件資源的合理配置,有效地降低了軟件設計的復雜度。

1)測量芯片 測量芯片是美國IDT公司2011年12月新推出的IDT90E36,該芯片不僅具有強大的電參數測量和電能計量功能,還具有帶總諧波失真 (THD) 檢測的片上離散傅立葉變換 (DFT) 分析引擎,同時該芯片功能配置靈活,這些特點使得系統設計具有較強的靈活性。IDT90E36利用內置的高速DSP信號處理器,對采集的電壓、電流信號進行運算處理后,通過SPI接口,把運算結果送到微處理器。

2)控制器 微控制器是美國Cygnal公司推出的SOC混合信號處理器C8051F040,其內置資源豐富,性價比高,開發工具容易獲取。C8051F040控制器的主要任務是對采集的數據進行管理和存儲,通過CAN總線與智能LCD進行通訊,實現本地人機交互;通過GPRS通信模塊與調度控制中心進行遠程交互。

2 算法原理

按照設計要求,智能終端包括4大功能:多參數測量功能(如電壓、電流、頻率、功率因素等參數)、電能計量功能(如基波有功能量、諧波有功能量、視在能量等)、電能質量管理功能(如閃變、諧波含量、不平衡度等)、事件監測功能(如失壓、缺相、過零監測等)。這里筆者重點闡述了消除“不對稱誤差”的無功功率、三相不平衡度及THD算法原理。

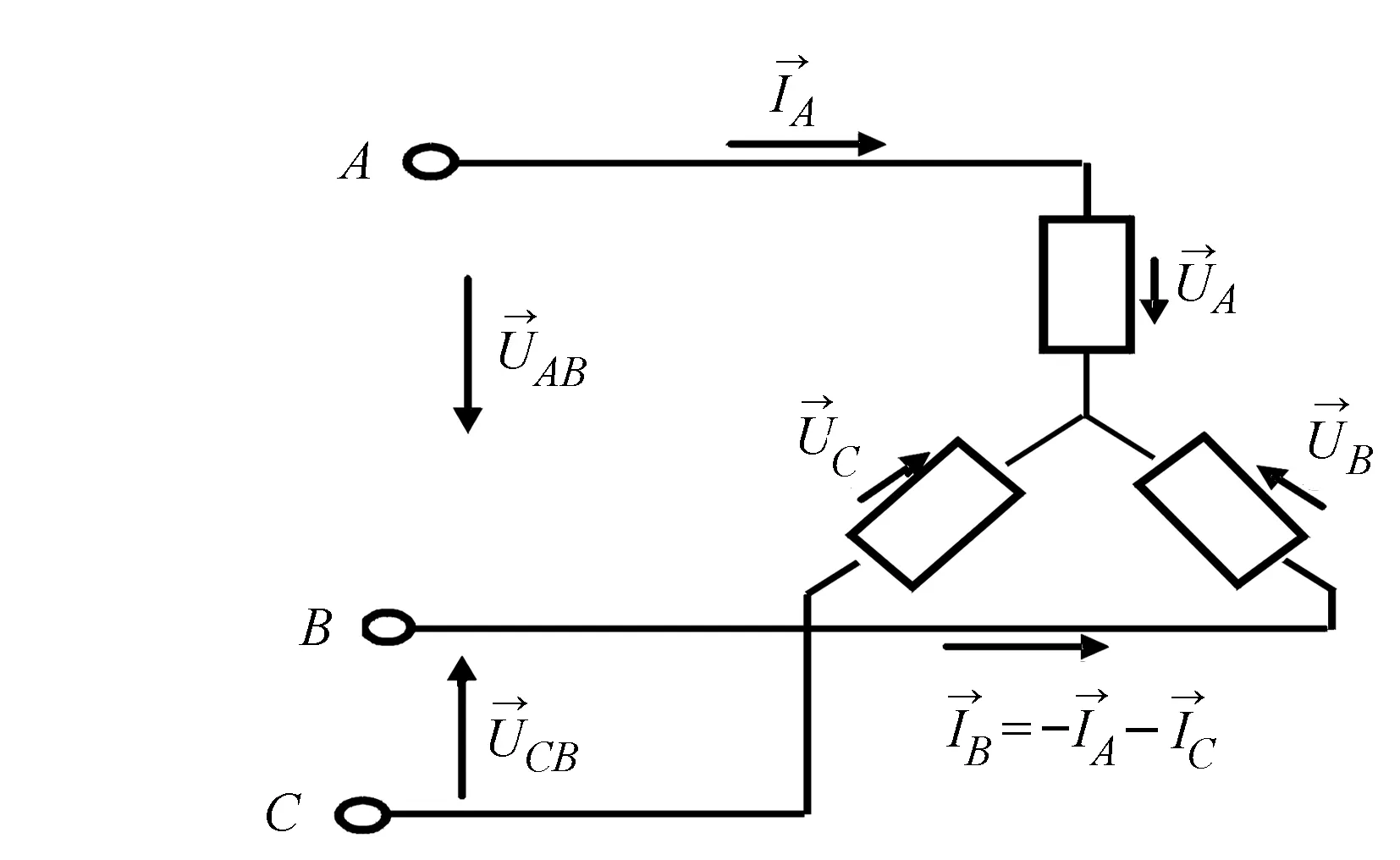

圖2 三相三線制線路的等效負載

2.1消除“不對稱誤差”的無功功率算法原理

目前在電力系統中使用的感應式三相無功電能表等都是用有功來測量無功,在三相電壓、電流對稱的情況下能理論上準確表達無功功率。但在實際中,三相電壓、電流不可能對稱,其計算的結果將帶來相當大的附加誤差,隨著系統不對稱程度的增加,其誤差也隨之增大,實踐證明,有時“不對稱誤差”為“允許測量誤差”的7倍多[8-9]。

為了消除不對稱誤差,必須推導出一個不帶“不對稱誤差”的無功功率準確表達式。如圖2所示,設三相負載電壓、電流均不對稱,由復功功率有:

S=UAIA+UBIB+UCIC=UAIA+UB(-IA-IC)+UCIC

三相三線制總的無功功率Q為:

(1)

式(1)即理想的三相三線制輸電系統中負載不對稱情況下無功功率的準確表達式(不含高次諧波)。

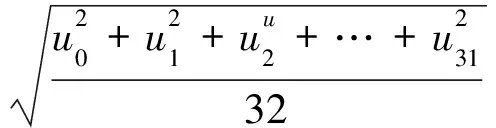

IDT90E36計量芯片是對交流電壓、電流信號直接采樣,對采樣的數據序列進行離散快速傅里葉變換(FFT)。該設計中采用的是基2FFT算法,一個周期采樣點N=32。利用IDT90E36采樣所得的瞬時值u0,u1,u2,…,u31及i0,i1,i2,…,i31,電壓有效值U、電流有效值I、單相有功功率P、單相無功功率Q的計算公式如下:

(2)

由式(1)和式(2),得出三相三線制總的無功功率表計算式為:

(3)

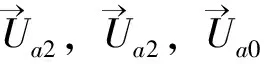

2.2三相不平衡度算法原理

(4)

(5)

按照式(5)的要求,要測量出每相電壓的大小和相位,再按照對稱分量法計算出正序分量和負序分量,才能計算三相不平衡度。由于該方法要計算復雜的相位,計算比較繁瑣,文獻[10-11]對其方法進行改進,只需要求出3個電壓的幅值,就能計算出電壓不平衡度,計算公式如下:

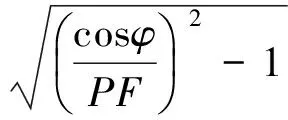

2.3總諧波失真(totalharmonicdistortion,THD)算法原理

在電網中,由于大量的非線性器件如整流二極管、整流器等的使用,產生了大量的諧波,其危害巨大,如引起變壓器發熱增加,縮短變壓器的使用壽命,使繼電保護及自動化裝置產生誤動作等,同時還影響了電能計量的準確性[12-13]。在《公用電網諧波》(GB/T14549-1993)和新修訂的《公用電網間諧波》(GB/T24337-2009)中都明確規定了公用電網的諧波含量:0.38kV為5.0%,6~10kV為4.0%,35~66kV為3.0%,110kV為2.0%。IDT90E36自帶了諧波含量分析引擎,在基波相移因素大于0.90以上時,其計算是準確的,當相移因素較小時,誤差就比較大。因此,設計中對總諧波含量計算進行了修正,考慮到了相移因素的影響,計算公式如下:

(6)

式中,PF功率因素是交流輸入總有功功率和總輸入視在功率的比值;cosφ是基波電壓和基波電流的相移因素,當cosφlt;0.75時,采樣式(6)計算總諧波含量較準確。

3 試驗結果

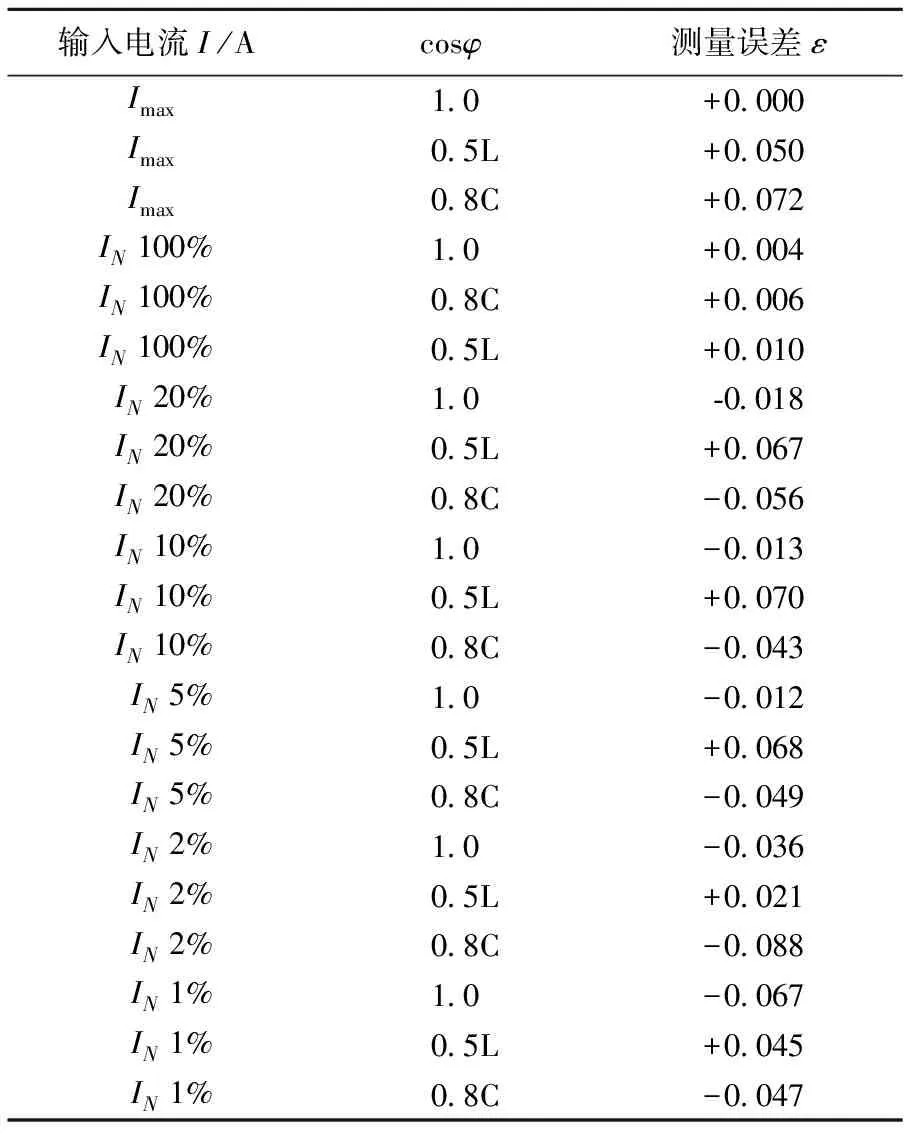

系統設計完成后,對其功能進行了測試(測試條件:IN=0.5A,Imax=12A,UN=380V,脈沖常數為6400imp),并對測試的數據進行了誤差分析,部分測試數據如表1和表2所示。因為在軟件設計上采用了2FFT算法,需要進行多次乘法和加法運算,為了提高測量精度,在軟件上重點考慮了4項誤差:舍入誤差、計算順序誤差、小除數誤差及電路誤差,對測量數據進行了誤差修正,試驗結果表明數據處理正確,誤差在1級表允許范圍內。

4 結 語

農村配電網是農網體系中一個核心環節,也是農網智能化改造的重點,智能配電技術的研究目標是采用經濟、可靠、先進的通信、控制終端等技術,實現對農網的高效、可靠運行。筆者介紹的智能在線檢測終端,已經應用于某公司的產品中,其性價比高,安裝方便,在將來的農網智能化改造中將具有廣闊的應用前景。

表1 三相輸入電流測試數據

表2 單相輸入電流測試數據(A相為例)

[1]施婕,艾芊.智能電網實現的若干關鍵技術問題研究[J].電力系統保護與控制,2009(19):1-5.

[2] 胡學浩.智能電網——未來電網的發展態勢[J].電網技術,2009(14):1-5.

[3] 肖世杰.構建中國智能電網技術思考[J].電力系統自動化,2009,33(9):1-4.

[4] 陳樹勇,宋書芳,李蘭欣,等.智能電網技術綜述[J].電網技術,2009(8):3-7.

[5]翟長國,黃小銖.農村電網營銷配電調度管理模式優化的探討[J],電力系統自動化,2012,36(3):101-105.

[6] 余貽鑫.智能電網的技術組成和實現順序[J].南方電網技術,2009(2):1-5.

[7]史常凱,梁英,孟曉麗,等.城鄉一體化布局下的農網智能化建設分析[J].電力系統自動化,2011,35(6):1-5.

[8]任旭虎,馬帥.基于自適應陷波濾波器的基波與諧波有功功率分別計量[J].電力系統自動化,2011,35(16):66-70.

[9]孫衛明.諧波和間諧波對全電能計量準確度的影響[J].電測與儀表,2011,48(9):49-52.

[10]曹健,林濤,徐遐齡,等.基于最小二乘法和時頻原子變換的諧波/間諧波測量算法[J].電工技術學報,2011,26(10):1-7.

[11]張有玉,郭珂等.三相三線制系統電壓不平衡度計算方法[J].電網技術,2010(7):123-127.

[12]唐成虹,胡國.智能變電站新型高壓集中式電能計量終端[J].電力系統自動化,2011,35(5):87-90.

[13]金維剛,劉會金,李智敏.3種典型間諧波源的間諧波測量及結果分析[J].電力自動化設備,2010(12):30-35.

[編輯] 洪云飛

TP399

A

1673-1409(2012)05-N157-04

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.05.052

2012-02-24

溫州市科技項目(G20100141)。

張小冰(1977-),男,2001年大學畢業,講師,工程師,高級技師,現主要從事嵌入式系統、自動化控制技術方面的教學與研究工作。