變電站地基沉降簡易觀測系統的研究

馮 洋,陸 強

(臺州電業局, 臺州 317000)

變電站是電力能源傳輸與變換的重要樞紐。過去變電站通常選址在地勢較高的地帶,以減少填方量。隨著經濟社會的發展,土地資源日益減少,越來越多的平原、灘涂、低洼地帶被開發利用,變電站也不得不建在這些不宜建站的地區。隨之而來的是變電站地基沉降問題日益突出,給變電站的安全穩定運行帶來了極大影響[1-2]。以臺州地區為例,由于地處沿海軟弱地基區域,近十年來共發生變電站地基沉降案例20余起。因此,加強變電站地基沉降監測,及時發現地基沉降隱患,減少因地基沉降造成的變電設施損壞,確保電力系統安全穩定運行,已成為當前迫切需要解決的問題。

1 研究現狀

地基沉降是土力學的主要研究課題之一。早期的沉降監測方法主要有水準測量或沉降板法,采用定期測量、統計與預測,但是存在沒有完善的地面沉降動態監測網絡等問題,不利于長期監測,而且價格昂貴、工作繁重、信息滯后。近年來隨著GPS技術的日趨成熟以及干涉合成孔徑雷達(inSAR)技術的興起,沉降測量技術有了新進展[3],但是這些技術的發展仍不夠成熟,不容易獲取數據,成本也較高[4]。

本文針對變電站地基沉降的實際情況,提出了一種基于激光照射技術的變電站地基沉降簡易觀測系統,能夠有效測量出變電站設備的不均勻沉降差,實現對變電站地基沉降的監測。

2 系統結構

2.1 測量目標及要求

建筑物地基沉降根據其特點可分為均勻沉降和不均勻沉降兩大類。一般來說,地基產生均勻沉降,對建筑物本身不會引起附加內應力,不會造成大的危害,但對地基不均勻沉降則應引起足夠重視。當不均勻沉降超過建筑物承受限度時,便會產生開裂、傾斜甚至倒塌,影響建筑使用,危及安全[5]。因此,目前關于地基沉降的研究大多是圍繞地基的不均勻沉降展開的。

針對地基沉降檢測的特點,根據《建筑變形測量規范》[6]等行業規范,可確定變電站地基沉降的測量目標是選定區域內各點之間的相對沉降差(差異沉降,differential settlement),即不均勻沉降差。此外,根據該規范要求,建筑物沉降測量誤差分4個級別:特級、一級、二級、三級,其精度指標分別為0.1 mm,0.3 mm,1 mm和3 mm[6]。根據變電站的建筑分類特點,考慮到在施工時已留有較大的沉降裕度,因此對變電站地基沉降測量只需滿足三級精度要求即可。

2.2 系統設計思想

系統采用激光技術,利用激光特性對選定位置的標尺進行照射,并讀取數據。由于變電站地基沉降測量的是不均勻沉降,即相鄰各點之間的相對沉降差,因此本系統的設計思想為:在變電站的重要節點(重要且易發生沉降處)取幾點作為一個區域,將激光發射器放在地基較穩定處,水平轉動照射測量點處的標尺,讀出并記錄各點的讀數,再經過相應算法計算出不均勻沉降差。

2.3 算法思想

測量類課題的數據算法與數據的獲取同樣重要,優秀的算法能有效降低測量誤差,濾除測量中難以避免的干擾。沉降測量中常用差值算法,即該點兩次測量之差。但是在本課題的測量過程中,最大難點就是在同一區域前后兩次測量中無法保證基準點處于同一高度、同一位置,因此差值算法便無法得到準確的測量數據。

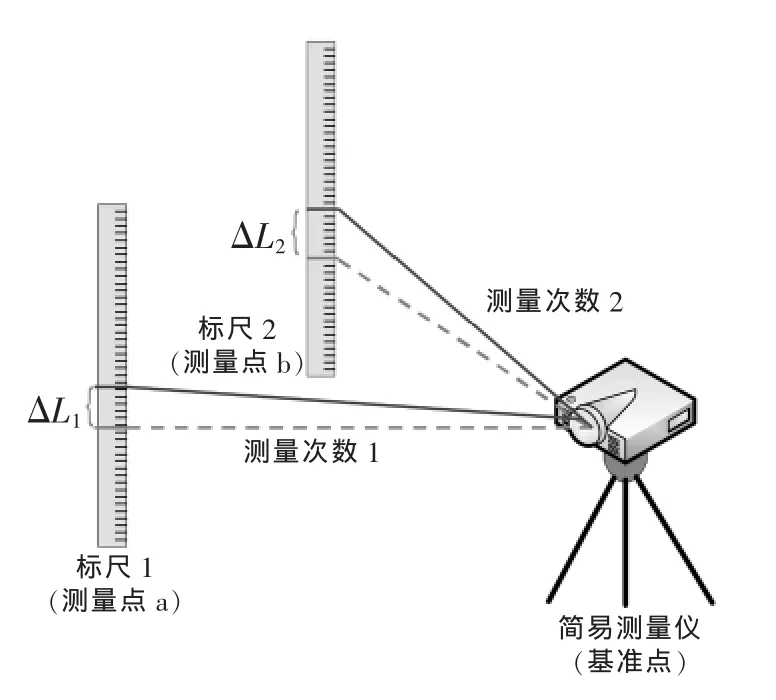

因此,本系統采用了一種新的算法思想,稱之為差值的差值算法。以2點測量為例,第一次測量時記錄2點各自的讀數,第二次測量時再分別記錄2點的讀數,將2點各自的2次差值進行比較,其差值就是2個點在該段時間內的相對沉降差(即不均勻沉降差)。該算法原理如圖1所示。

圖1 算法原理圖示

相對沉降差計算如下:

由此可見,差值的差值算法可有效消除測量基準點不一致產生的誤差,從而正確反映測量點的相對沉降差。

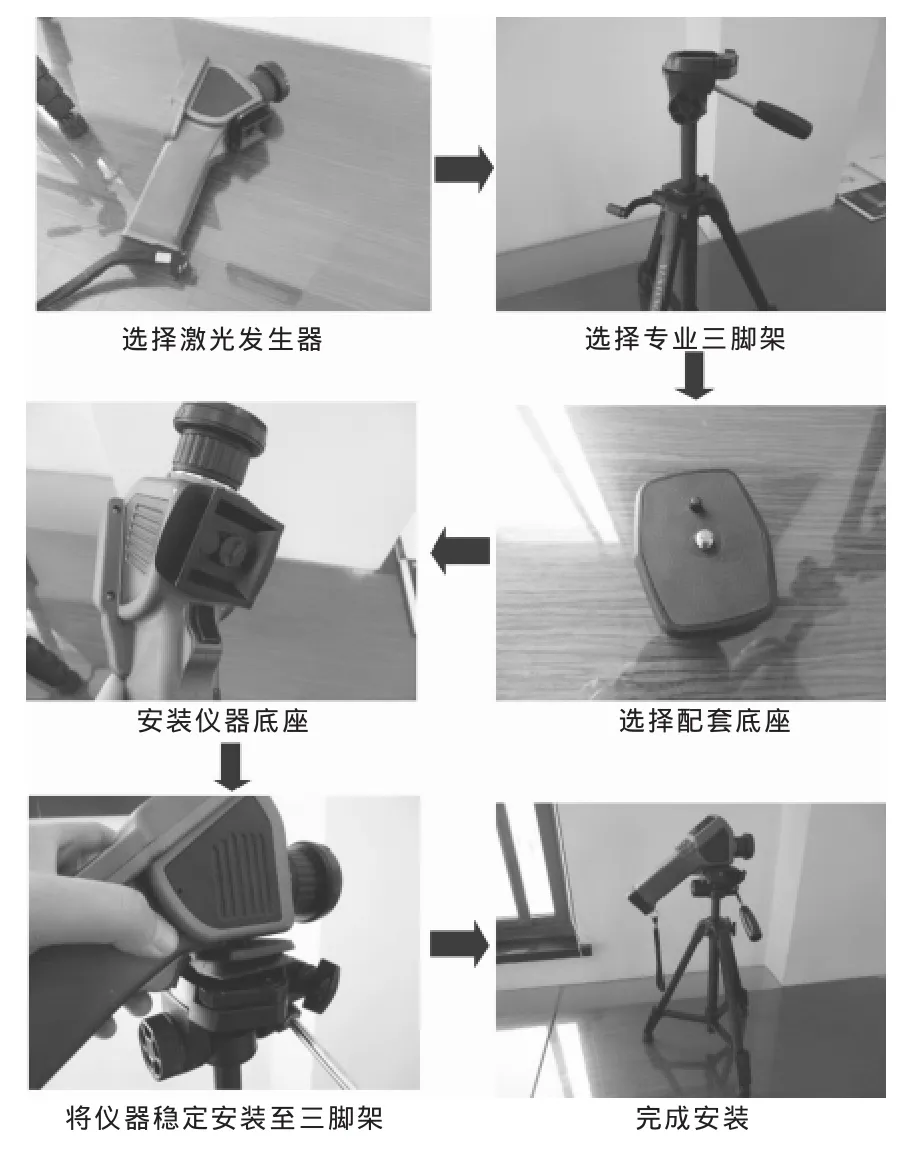

2.4 激光發射器及測量儀器支架選擇

系統的激光源采用變電站標配的紅外測溫儀上的激光束,該儀器發出的激光束的激光品質雖較專業激光發射儀略低,但經實測驗證,距10 m遠處光點直徑為2.0 mm時,可以滿足本課題的精度需求。此外,該紅外測溫儀為變電站標準配置之一,無需額外購置,并具有配套的底座及螺母,使用方便、成本低廉。

測量儀器支架采用專業單反相機三腳架,其底座與紅外測溫儀之間連接緊密,沒有軸向可動縫隙,有效保證了測量數據的準確性,操作也極為方便。三腳架可固定為只能水平旋轉,確保平臺整體移動。三腳架上的水平調節氣泡類似水平儀,可確保測量時激光束始終保持水平照射。

測量前,用其他水平尺從各個方向測試三腳架上端底座的位置,將其調至水平。測量過程中,通過觀察氣泡保持三腳架在水平位置。

確保三腳架及其上端底座均始終保持水平后,再將激光發射儀器安裝到三腳架上進行照射測量,可保證每次測量時都保持水平的狀態。測量儀器制作安裝過程如圖2所示。

圖2 沉降觀測儀器制作安裝流程

3 地基沉降實測

測量時,選擇較為穩定的過道為基準點,對選定點進行測量。每個區域取2個點進行測量,激光照射在標尺上,并選擇激光點中心為基準進行讀數。

每個測量點第一次測量時在選定的區域立柱上標定2個基準點,以保證下一次測量時標尺的位置不發生偏移。在同一個區域進行測量時,對測量點來回平移3次,取3次讀數的平均值為測量讀數以減少方差,從而獲得更高的精度。

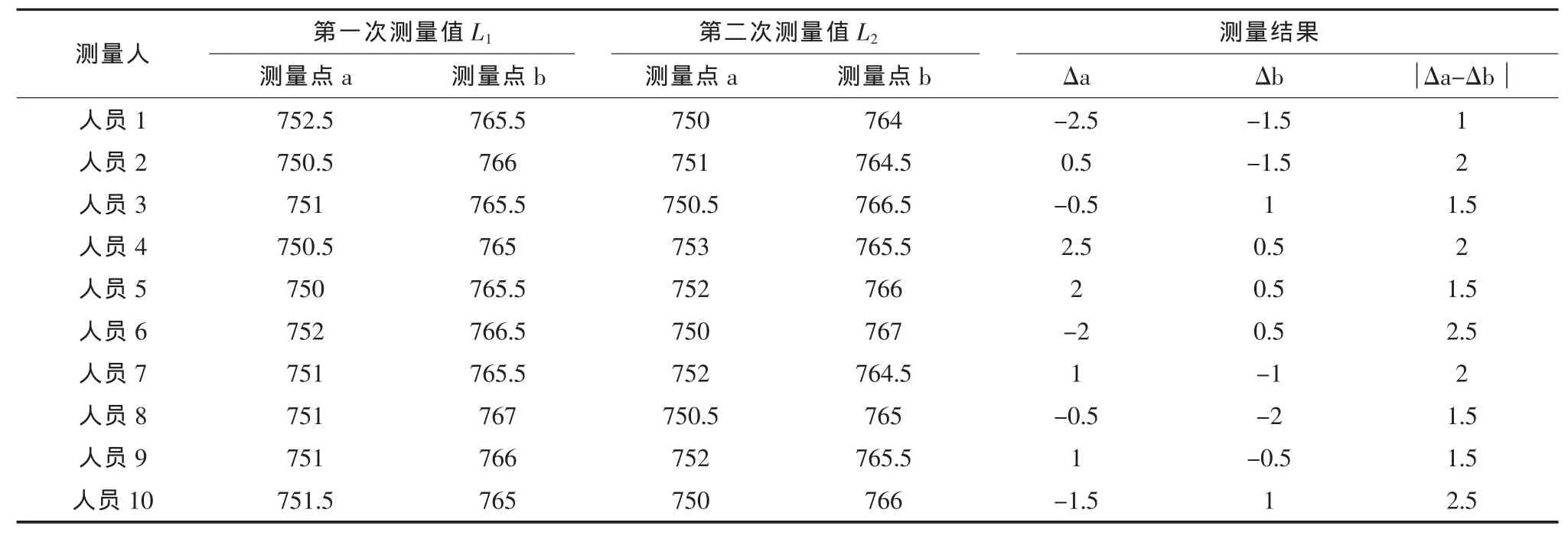

3.1 測量誤差檢驗

為檢驗本系統的測量誤差,選取某個測量區域由10名值班人員依次進行試驗。測量點與測量儀之間的最大距離為11 m。每一次測量內容包括系統組裝、水平調試和讀取數據,以判斷測量結果的誤差是否滿足要求。按照此步驟,得到測量數據見表1。

由表1可見,10組測量數據的最大誤差為2.5 mm,最小誤差為1 mm,平均誤差為1.8 mm,滿足三級精度3.0 mm的要求。

3.2 測量結果分析

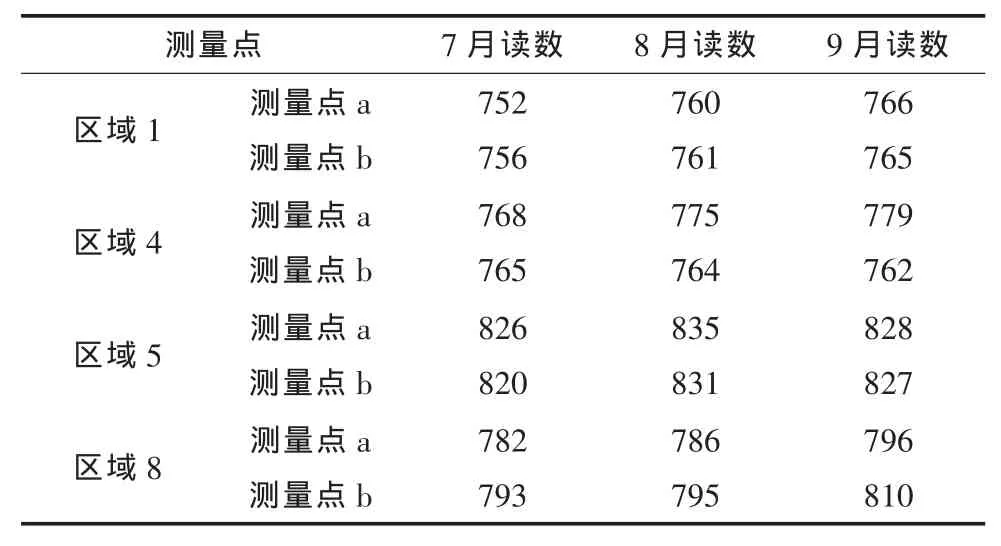

從2011年7月起,采用本系統對臺州電業局500 kV柏樹變電站每月進行1次測量,其中4個區域7-9月份的測量數據見表2,區域1為220 kV正母Ⅰ段TV、區域4為220 kV副母Ⅱ段TV、區域5為35 kVⅡ段母線、區域8為500 kV第1串。

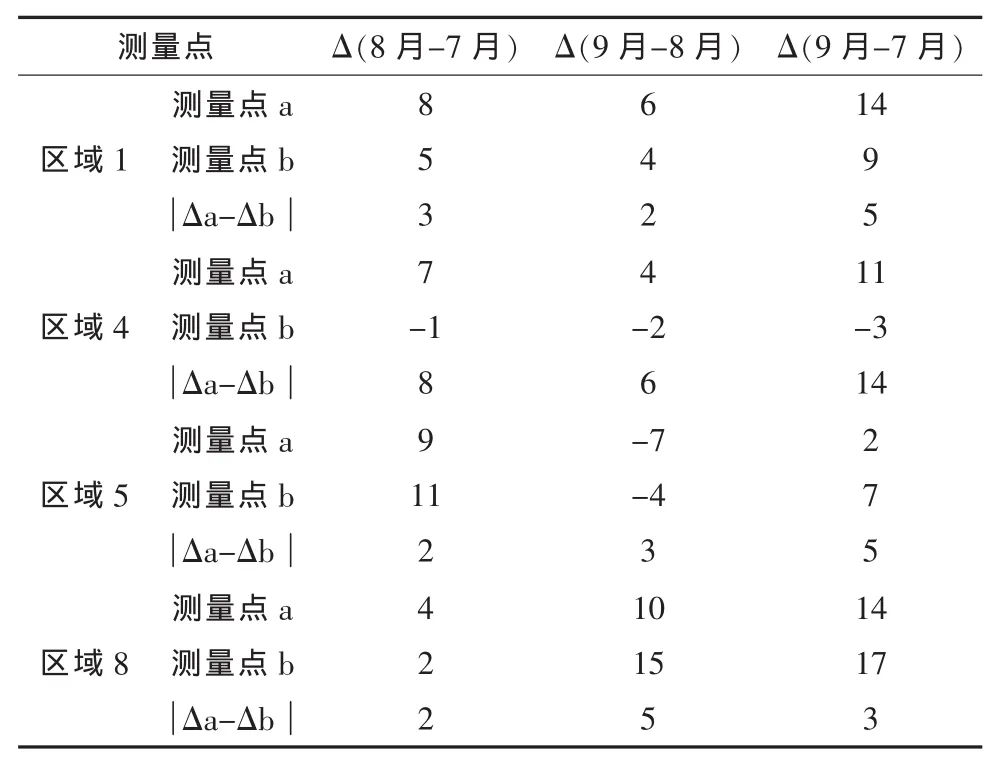

經差值的差值算法計算之后,得出各測量點的地基不均勻沉降差如表3所示。

通過對測量結果的分析比較,發現區域8在7-9月間的不均勻沉降差只有3 mm,而區域4已達到14 mm,這是由兩處地基情況不同造成的,區域8為HGIS設備整體地基,較為堅實;而區域4的地基在建站前為魚塘,后經填土而成,由于填土不均勻造成相對沉降差比其他區域大,說明測量結果符合客觀事實。此外,區域4處的不均勻沉降差已接近《柏樹500 kV變電站地基沉降測量管理規范(試行)》中界定的Ⅲ級沉降,在日常巡視和沉降測量中應作為重點區域處理。

表1 誤差測量表 mm

表2 測量結果表(7-9月) mm

表3 測量結果分析表 mm

4 結語

本文介紹的變電站地基沉降簡易觀測系統,為變電站地基沉降觀測提供了切實可行且成本低廉的新方法,能夠有效測量出設備的不均勻沉降差,并且可以隨時對所需區域進行測量,改善了目前變電站地基沉降測量時間間隔長、成本高、信息滯后等現狀,可確保及時掌握沉降情況,避免因變電站地基沉降而造成計劃外停電事故的發生。本系統已應用于浙江省臺州電業局500 kV變電站地基沉降監測工作中,并獲得2011年浙江省電力公司QC成果一等獎和浙江省質量協會QC成果一等獎。

[1]徐林海.軟弱地基變電站沉降問題的分析與處理[J].浙江電力,2006(5):35-39.

[2]向海清.如何處理變電站軟弱地基的沉降問題[J].廣東科技,2009(18):173-174.

[3]IKENHARA M E.Measuring land subsidence with global positioning system surveying Sacramento valley.California[C].Hyatt Regency,Sacramento,California:AEG.GRA 1995 Annual Meeting.1995.

[4]劉毅.地面沉降研究的新進展與面臨的新問題[J].地學前緣,2001(2):273-277.

[5]席永慧,陳建峰.土力學與基礎工程[M].上海:同濟大學出版社,2006.

[6]JGJ8-2007建筑變形測量規范[S].北京:中國建設工業出版社,2007.