《塔里木大學學報》2006~2011年基金論文統計分析

朱晶晶

(《塔里木大學學報》編輯部,新疆 阿拉爾 843300)

《塔里木大學學報》2006~2011年基金論文統計分析

朱晶晶

(《塔里木大學學報》編輯部,新疆 阿拉爾 843300)

以《塔里木大學學報》2006~2011年刊載的基金論文為研究對象,采用文獻計量學方法對其載文量、基金論文比、基金論文資助級別及作者職稱(學歷)、所屬單位及學科等情況進行了統計,分析了《塔里木大學學報》當前存在的主要問題,可為高校科技期刊提高辦刊質量提供參考。

《塔里木大學學報》;基金論文;分析

《塔里木大學學報》(以下簡稱《學報》)是由塔里木大學主辦的以自然科學為主、兼顧哲學社會科學,突出農業科技及區域社會經濟特色,及時反映該校教師和廣大科技工作者最新學術成果、科技創新及動態的學術期刊。開辟有研究報告、研究簡報、塔里木生物資源、西域文化與邊疆安全研究、環塔里木區域經濟研究等欄目,同時開辟有重點課題介紹專欄。為了為《學報》今后的選題策劃和重點組稿提供依據,筆者對《學報》2006~2011年度刊載的基金論文進行了統計分析。

1 資料與方法

本研究以《學報》2006年以來所刊載文獻為數據源,參照中國知網《中國學術期刊綜合引證報告》(CAJCCR)提供的數據[1],應用文獻計量學方法,對《學報》載文量、基金論文比、基金論文資助級別及作者職稱(學歷)、所屬單位及學科等情況進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 基金論文比率統計情況

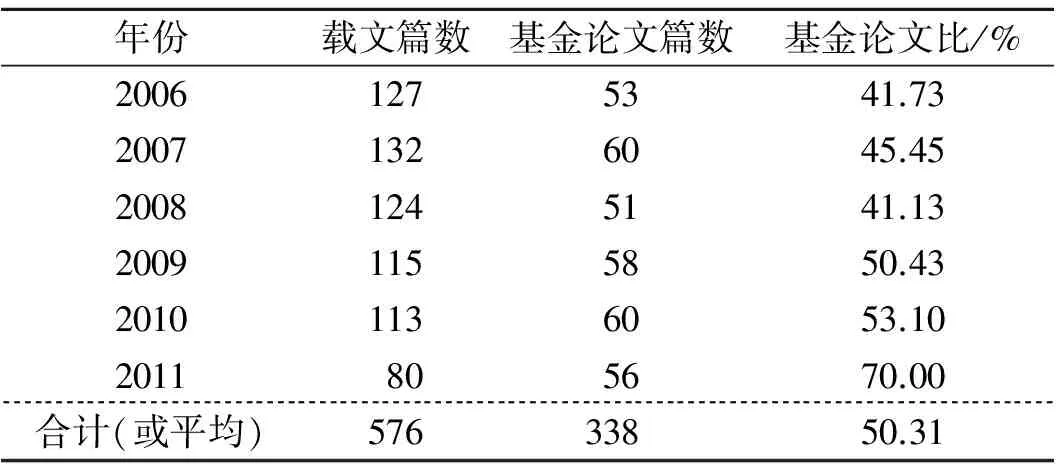

表1 《學報》2006~2011年基金論文比率統計情況

基金論文比指某期刊所發表的文獻中各類基金資助的論文占全部論文的比例。基金論文可以體現出某研究領域的新趨勢、“制高點”,從某種角度看甚至比“影響因子”更能代表科技期刊的學術質量。從表1可看出,2006年以來,隨著塔里木大學科研力量的增強與《學報》影響力的擴大,基金論文的篇數也開始逐漸增多。2006~2011年,《學報》共刊登論文576篇,基金論文338篇,占所載發論文的58.70%,雖然基金論文數在2008年有所起伏,但總體上處于上升趨勢。但與目前100種“211工程”大學自然學學報基金論文調查結果(70.8%)[2]相比是偏低的。

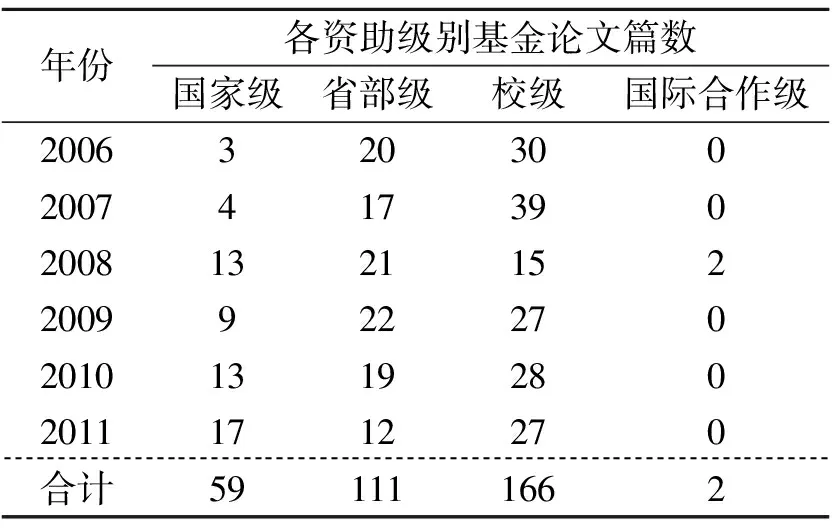

表2 《學報》論文基金資助級別統計表

2.2 基金論文資助級別統計情況

受資助項目級別不同,其論文檔次或質量也有一定不同。一般情況下,項目級別越高,其論文質量也越高。由表2可以看出,《學報》2006~2011年間共發表國家級基金論文59篇,占該期間基金論文總數(338篇)的17.5%;省部級基金論文111篇,占總數的32.8%;校級基金論文166篇,占49.1%。可見,《學報》最近幾年刊登的基金論文主要來自于校級基金,其次是國家級及省部級基金項目,國際合作基金所占比率最小。《學報》近6年間的平均基金論文率為50.31%,這一結果與同層次的其他學報相比要好一些,說明該校學報的學術質量自2006年開始有了較大提高,且呈上升態勢,但高級別、高質量的基金論文數量還有待提高。這一點還要借助于學校整體科研水平的提升,所以,《學報》依然要立足于服務本校科研、提高本校科技影響力這一工作層面[3-4]。

2.3 基金論文作者學歷(職稱)統計情況

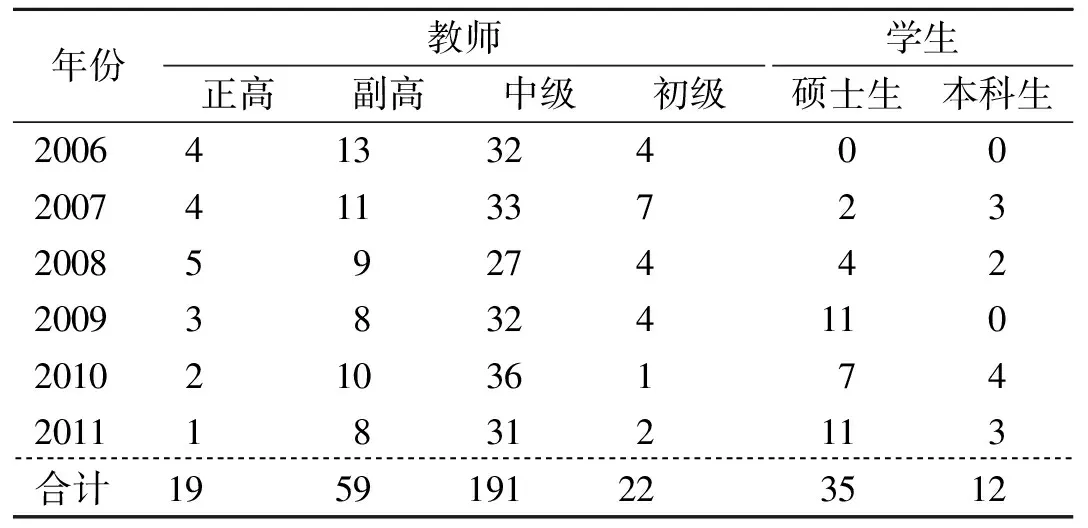

表3 基金論文作者學歷(職稱)統計情況

注:教師職稱的統計中包括1名高級工程師與1名畜牧師,因數量極少故與教師職稱歸為一類。

《學報》刊登的基金論文作者主要為該校的教師與學生,外稿僅占3.8%。由表3可見,學生論文(包括碩士生論文與本科生論文)占14%。職稱是作者工作能力與學術水平的綜合反映。從作者技術職稱看,中級職稱人數占57%,副高職稱占17.5%,初級職稱占6.5%,而正高職稱僅占5.6%。這也反映出了《學報》作者群的特點是主要以中級、副高職稱為主。從年度變化看,《學報》具有高級職稱的作者正在減少,這與當前我國職稱評定標準有很大關系。高職稱、高學歷作者的流失將意味著論文檔次與質量難以保證,今后應鼓勵高學歷及高職稱作者積極投稿,以提升論文檔次。另外還可以看出,近幾年學生作者(主要為碩士生)逐漸增加,具有通訊作者的論文近年來也在不斷增加,由于有通訊作者的文責自負制作保證,其論文一般質量較高,具有一定的權威性,《學報》應鼓勵這類論文的發表。

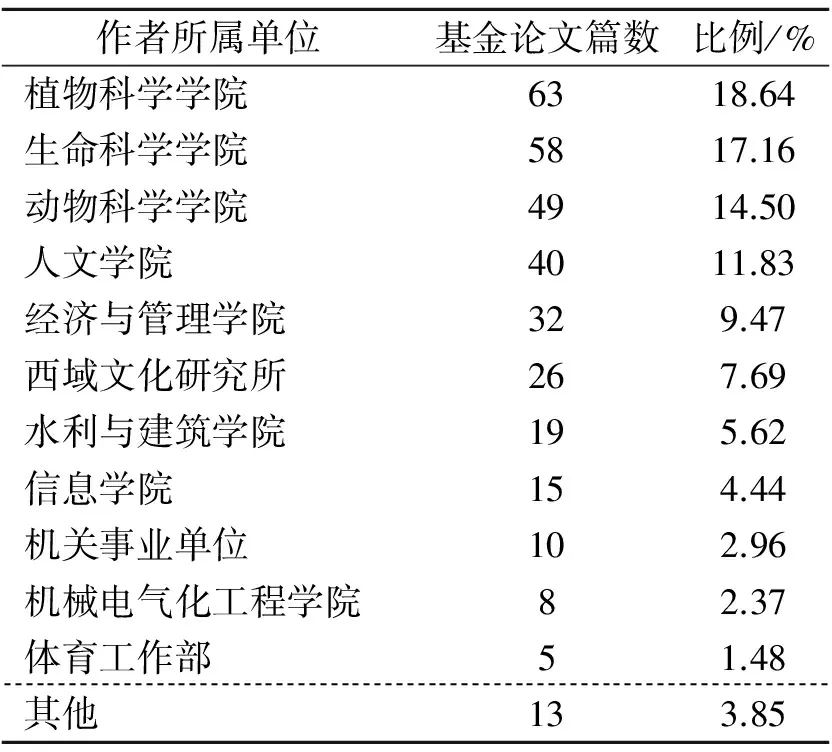

表4 2006~2011年基金論文作者所屬單位(學科)統計表

2.3 基金論文作者所屬單位(學科)統計情況

基金論文作者所屬單位大致可以反映出其論文所代表的學科范圍。基金論文在各學科領域中發文的數量和質量是衡量此門學科發展水平與成熟度的重要標準,對基金論文所屬學科的分布狀況進行定量分析將有助于了解相關單位學科研究的深度和廣度,并可間接地反映出各學科力量分布現狀。

由表4可以看出,各學科的基金論文數在不同年份起伏較大,且基金論文在各學科的分布也具有較明顯的不均衡性。各學科6年間的基金論文總數以植物科學學院、生命科學學院、動物科學學院為主,大致占基金論文總數的約50%;表明這幾門學科在該校已比較成熟且取得了一定的科研成果,成為我國目前自然科學界重點資助和攻關領域;其次為經濟管理學院、人文學院和西域文化研究所,基金論文數占基金論文總數的29%;南疆區域經濟的研究以及西域文化與非傳統安全的研究對新疆經濟與人文研究有著重要影響,因此也成為國家基金資助和扶植的主要領域。該校工科專業相對較為薄弱,因此,水利與建設學院、機械電氣化工程學院與信息學院的基金論文總數較少。總的看來,《學報》在辦刊中呈現出了2大特征:一是辦刊內容的區域性。像“塔里木生物資源”、“環塔里木區域經濟”等欄目以特色資源研究為基本出發點,充分發揮環塔里木盆地荒漠生物資源生物多樣性特色與優勢,具有明顯的區域特征。二是濃郁的地域文化特色。如“西域文化研究”、“非傳統安全與邊疆民族發展研究”等[5-6]。

3 小結與討論

綜上所述,《學報》的基金論文比從2006年開始有了很大提高,刊發稿件的質量也在不斷提升。但也存在許多問題,如基金論文在各學科中的分布不均衡,學校優勢學科的基金論文較多,工科專業相對較少;刊發稿件作者群主要以本校教師及學生為主,外稿基金論文比例較少,這表明《學報》吸收校外高質量稿件的能力和社會影響力還較弱;論文作者職稱較低,主要以高級職稱以下人員及在校學生為主,具有高級職稱的作者正在減少。因此,要想提高《學報》質量,還應做到幾下幾點。

第一,根據地域優勢,創建特色欄目。對于地方高校學報來說,其定位不能脫離地方性。因此,在設立欄目時應充分考慮本地區的經濟發展狀況和歷史文化特點,同時應結合本校的人才培養、科學研究和學科建設來開辦特色欄目,建議在篇幅、編排、特別是編輯精力的投入、稿件的刊發周期等方面都可向這幾個特色欄目傾斜,使得特色欄目每期有重要影響力的文章刊發,在第一時間不斷推出新的研究成果,以增強《學報》對讀者的吸引力[7]。

第二,擴大稿源。《學報》要想通過創辦特色欄目來吸引優質稿件,提高影響力,必須具備足夠豐富的稿源數量,才能做到優中選優。因此,要轉變辦刊理念,加大組稿和策劃力度,變被動等稿為主動組稿,定期參加大型專業學術會議,瞄準學校相關學術領域內產文量較高的老前輩、跟蹤其相關學科的學術活動,適時向這些專家們約稿,請其推薦優質稿件、組專題稿等,同時還要善于挖掘校內潛在的作者群,根據每年基金申報情況來發現學術研究方面的新面孔。另外,還可以與相關農業院校學報編輯部進行合作,相互推薦與特色欄目相符的優質稿件,這也是一條重要途徑。

第三,實行優稿優酬、優稿優發。近年來,由于我國職稱評定與科研獎勵等政策導向的偏差,高質量稿件大量流向國外和國內的一些重要專業期刊。因此,為吸引優質稿源,編輯部應制定一系列相應的獎勵政策,如優稿優酬政策,對于選題新穎、內容豐富、實用性強的高水平論文給予政策吸引,不收或少收版面費,實行“綠色通道”,縮短刊發周期;提高教師在《學報》上發表論文的業績分值;提高對約稿人員的獎勵政策;對約來的優質外稿實行優酬政策并免收發表費,等等。

第四,提高編輯自身的業務水平和專業知識水平。編輯工作是出版工作的中心環節,面對當前知識更新速度快,學科專門化水平高、相互滲透性強的趨勢,需要編輯人員具備廣博的知識才能在組稿時篩選出高水平、好質量的稿件。因此,要多為編輯人員提供學習和交流的平臺,有計劃地組織編輯進行業務知識培訓,積極參加與業務相關的各類社會活動與學術活動,及時了解各學科發展的趨勢和學術研究的前沿;采取各種措施,為開闊編輯人員學術視野,提高其理論水平、專業素質和業務能力提供優良的條件[8]。

[1]曾建勛.2010年版中國期刊引證報告:擴刊版[M].北京:科學技術文獻出版社,2010:90.

[2]邵曉軍,顏志森.“211工程”大學學報的載文量與基金論文比分析[J]. 編輯學報,2011,23( 4) : 372-374.

[3]張保軍.2005~2010年基金論文統計分析[J].常熟理工學院學報,2011,(9):121-124.

[4]陳石平,劉 巖.《浙江工業大學學報》( 2001~2010) 載文統計分析[J].浙江工業大學學報,2011,39( 3) : 342-346.

[5]顏志森,鄧友娥,邵曉軍. 《中國科技期刊研究》創刊以來載文量及欄目分析[J]. 中國科技期刊研究,2012,23(1):72-75.

[6]鄭琰燚,李燕文,王國棟,等.高校學報特設專欄的實踐與成效[J]. 編輯學報,2011,23(1):54-55.

[7]朱晶晶.《塔里木大學學報》2008~2010年度載文被引用分析[J].塔里木大學學報,2012,24(2):47-49.

[8]張志鈺,陸文昌. 《華中農業大學學報》2006~2007年度載文被引用分析[J]. 華中農業大學學報,2010,29(5):664-668.

2012-10-20

朱晶晶(1979-),女,江蘇漣水人,碩士,編輯,主要從事期刊編輯學研究。

10.3969/j.issn.1673-1409(S).2012.11.013

G250.252;G232.1

A

1673-1409(2012)11-S058-03