鹽城市城市土地可持續利用水平綜合評價研究

楊志平

(鹽城師范學院城市與資源環境學院,江蘇 鹽城 224051)

鹽城市城市土地可持續利用水平綜合評價研究

楊志平

(鹽城師范學院城市與資源環境學院,江蘇 鹽城 224051)

伴隨社會經濟的發展和城市化進程的不斷深化,城市土地的可持續利用已成為推動城市環境、經濟、社會協調發展的重要基礎。以江蘇省鹽城市為例,從資源環境、經濟發展和社會協調3個方面構建了鹽城市城市土地可持續利用水平評價指標體系,對鹽城市2009和2010年城市土地可持續利用情況進行了綜合評價,并針對評價結果進行分析并提出了相關建議。

城市土地;可持續利用水平;AHP;綜合評價;鹽城市

城市土地資源是城市發展的物質基礎,是社會經濟活動的重要空間和載體,也是不可再生的寶貴資源[1]。進入21世紀以來,隨著城市人口的快速增長、社會經濟的迅猛發展和城市化進程的加快,城市土地資源稀缺的趨勢已日益明顯,因而城市土地可持續利用情況成為土地科學及相關學科研究的焦點,許多學者從不同側面對城市土地可持續利用問題進行了研究[2-5]。下面,筆者針對鹽城市城市土地可持續利用水平評價問題進行探討。

1 研究區域概況

鹽城市位于江蘇省中部,也處于沿海經濟帶中段,東臨黃海,面積16972km2,占全省面積的16.5%。鹽城市地處北亞熱帶向暖溫帶過渡的地帶,一般以蘇北灌溉總渠為界,渠南屬亞熱帶氣候,渠北屬溫帶季風氣候。鹽城市太陽年輻射總量為116.2~121.0kcal/cm2,全年光照時間平均在2280h左右,年平均氣溫為13.7~14.5℃,年降水總量為785.2~1309.5mm。鹽城市是江蘇省面積最大的省轄市,海洋和灘涂資源十分豐富。沿海灘涂總面積4550km2(含輻射沙洲),占全省沿海灘涂總面積的75%。岸線港口資源得天獨厚,海岸線總長582km。生態旅游資源獨具特色,市域東部擁有太平洋西海岸、亞洲大陸邊緣最大的海岸型濕地,被列入世界重點濕地保護區。鹽城市作為長三角北翼新興的工商業城市,建市以來經過20多年的發展,已經擁有較好的經濟基礎,發展潛力巨大。2009年,江蘇沿海開發戰略上升為國家戰略層面,這給鹽城市經濟發展帶來新的機遇與挑戰。城市作為區域經濟發展的中心,對于區域經濟發展起著輻射帶動作用,而城市土地則是城市形成與發展的基礎,是城市社會、經濟、政治、文化等各項活動的載體。因此,鹽城市城市土地資源利用水平是否合理,直接關系到鹽城市的興衰和江蘇省沿海經濟帶經濟的可持續性發展。所以,準確評價鹽城市城市土地可持續利用水平,對于制定和實施鹽城市城市土地可持續利用戰略具有十分重要的意義。

2 鹽城市土地可持續利用水平評價指標體系的構建

構建指標體系是評價城市土地持續利用水平的前提,同時也是綜合表現城市土地可持續利用水平的基礎。城市土地可持續利用的目標是多方面的,它是城市資源、經濟、社會、生態環境等方面的有機統一。經濟可持續性、生態可持續性和社會可持續性是可持續發展概念的基本要素,因此指標體系的基本結構可分為經濟、資源環境和社會3大系統。構建城市土地可持續利用水平評價指標體系時,依據保障土地可持續利用、促進社會經濟可持續發展這一長遠目標,重點突出指標體系設計的實用性、客觀性和整體性,從而對鹽城市的土地可持續利用水平作出客觀和公正的評價。

根據鹽城市城市土地利用的實際狀況,參照國內外城市土地可持續利用水平評價指標,從資源環境(C1-C7)、經濟發展(C8-C14)、社會協調(C15-C24)3個方面選擇了24個單項指標作為參評因子來構建鹽城市城市土地可持續利用水平評價指標體系。

3 評價方法的確定

3.1指標權重及目標值的確定

由于鹽城市城市土地可持續利用水平評價指標體系中24個單項指標對于城市土地可持續利用水平的貢獻度大小不一,故各指標的權重有差異,其大小依據前人研究成果[6]、專家打分和研究區域實際情況而得出(見表1)。

3.2指標數據賦值與量化

參與鹽城市城市土地可持續利用水平的評價指標基本可以分為2種類型:①對城市可持續發展起正作用的指標(正向指標),如建成區綠化覆蓋率、萬人擁有在校大學生數、萬人擁有公交車數等。②對城市可持續發展負作用的指標(負向指標),如區域環境噪聲平均值、人口密度等。對于正向指標與負向指標分別進行如下量化。

正向指標:aj= (xj/yj)×100%

負向指標:aj=(yj/xj)×100%

式中,aj為某一指標的量化指標值;xj和yj分別是該指標值的實測值和目標值。

對鹽城市2009、2010年城市土地可持續利用水平的各指標進行量化,得到各單項指標的量化值如表1所示。

表1 鹽城市城市土地可持續利用水平評價指標量化值及目標值

3.3城市土地可持續利用水平綜合評價

城市土地資源可持續利用狀況是指標體系中所有指標作用的綜合表現,每一個單項指標從不同角度體現土地資源可持續利用基本狀況。因此,城市土地可持續利用水平可以用加權函數來計算,即:

P= 3i=1 nj=1aj×bj()×wi j=1,2,3,…,20

式中,wi是第i個子目標的權重;bj是第j各單項因素的權重;P為城市土地可持續利用水平指標。

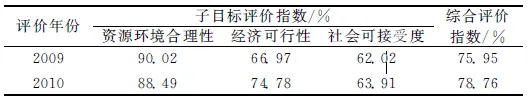

表2 2009、2010年鹽城市城市土地可持續利用水平評價結果

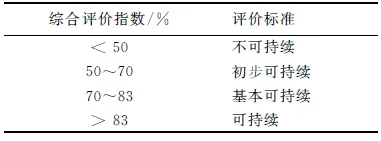

對各單項指標逐一進行計算,得到2009和2010年鹽城市土地可持續利用水平評價結果(見表2)。利用城市土地可持續利用水平評價標準(見表3)分析表2數據,可以看出:鹽城市2009、2010年土地處于基本可持續利用水平階段;資源環境合理性較好,2010年經濟可行性指標對比2009年有較大提高,相較于資源環境合理性指標而言還有不少提升空間;但土地利用水平的社會可接受度效果較差。

表3 城市土地可持續利用水平評價標準

同理,可以得到鹽城市下轄各區縣城市土地可持續利用水平評價結果(見表4)。從表4可以看出:鹽城市下轄3區5縣2縣級市的土地可持續利用水平呈明顯差異,鹽城市南部城市(大豐、東臺)土地可持續利用水平綜合評價值明顯高于北部城市(阜寧、濱海、響水),市轄區、地級市也普遍高于縣級城市;相比于2009年,2010年鹽城市下轄地區的城市土地可持續利用水平水平有所提高。

表4 鹽城市縣域區域2009、2010年土地可持續利用水平評價結果

4 結論與建議

4.1結論

1)2009、2010年鹽城市城市土地利用水平相對合理,處于基本可持續利用水平;與2009年相比,2010年鹽城市城市土地可持續利用水平的子目標評價指數上升明顯,表明鹽城市十分注重社會、經濟和環境的協調發展。

2)相比于2009,2010年鹽城市下轄地區的城市土地可持續利用水平有所提高;鹽城市下轄區縣的土地可持續利用水平存在明顯差異,與鹽城市北部城市相比,南部城市土地可持續利用水平明顯高于北部城市。

4.2建議

1)提高土地生產力,保護土地資源,完善土地持續利用水平管理機制。利用鹽城市獨特的地理優勢,大力發展以生態旅游為龍頭的第三產業,充分發揮鹽城濕地資源,完善和統籌現有景區、景點的保護建設工作,加強旅游基礎設施建設,使土地生態環境趨于良性循環,實現可持續綜合利用水平。

2)以經濟建設為中心,大力發展生產力,縮小區域內南北城市之間的差距。鹽城市作為新興的工商業城市,一方面要繼續發展生產力,實現環境、經濟和社會效益的全面提高;另一方面,全力提升區域內北部城市經濟發展水平,實現區域內各城市的協調發展。

3)科學編制城市土地利用規劃,實現城市土地利用效益最大化。制定和優化第一、二、三產業的用地定額指標,合理設定各類建設用地比例。在優先保障重點建設和基礎設施項目用地的同時,合理規劃社會公益項目和城市生態項目等建設用地比例。搬遷或關停污染嚴重、經濟效益低下的企業,騰出土地空間發展第三產業,使置換出的土地發揮更大的效益。此外,在符合國家土地利用規劃和鹽城市城市發展總體規劃的前提下充分開發和利用沿海灘涂,充分發揮上述土地資源優勢。

4)強化市場對城市土地資源配置的基礎性調節作用,建設和優化城市土地利用市場。一方面,建立城市土地后備資源檔案和動態監測信息系統,完善全市土地資源儲備和管理制度,提升其職能;另一方面,強化對城市土地利用的供應和調控的管理。

[1]張鳳榮.持續土地管理的理論與實踐[M].北京: 北京大學出版社,1998.

[2]于開芹,邊微,李新舉,等.城市土地可持續利用水平評價方法研究[J].山東農業大學學報(自然科學版),2003,34(4):527-531.

[3]張成龍.武漢市城市土地可持續利用程度綜合評價[J].當代經理人,2006(15):22-24.

[4]陳玩菊,張加恭,許春香.廣東省城市土地集約利用時空特征研究[J].國土與自然資源研究,2008(23):51-52.

[5]石瑞年,張莉燕,姚國強,等.城市土地可持續利用研究——以烏魯木齊市為例[J].安徽農學通報,2010,16(11):3351-3354.

[6]王秀蘭,包玉海.土地利用水平動態變化研究方法探討[J].地理科學進展,1999,18(1): 81-87.

[編輯] 李啟棟

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.11.051

TU984

A

16731409(2012)11N15504