動態監測血乳酸在膿毒性休克患兒預后評估中的臨床價值

崔利丹 蘇軍 王琪 宋春蘭

乳酸是葡萄糖無氧代謝的終產物,在供氧充足時,丙酮酸經丙酮酸脫氫酶作用氧化脫羧而成乙酰輔助A,后者繼而進入三羧酸循環。當組織灌注不足、乏氧條件下,丙酮酸則轉化為乳酸,即進入糖酵解過程;當乏氧狀況改善后,乳酸又可反轉化為丙酮酸并進入三羧酸循環氧化供能。因此,臨床為了準確評估機體組織細胞的灌注和氧代謝情況,及患者對治療的反應,動態監測血乳酸濃度的變化,乳酸清除率可作為一個重要的評估預后的指標。本研究旨在探討動態監測血乳酸在膿毒性休克患兒的病情評估和預后判斷中的臨床意義。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2008年10月至2011年10月鄭州市兒童醫院PICU住院的膿毒性休克患兒38例,其中男20例,女18例,年齡3個月~8歲;存活者23例,死亡15例,病死率為39.5%;患兒的原發疾病分布:重癥肺炎14例,中樞神經系統感染8例,感染性腹瀉2例,敗血癥12例,骨髓炎2例。膿毒性休克患兒進入PICU后按照膿毒性休克治療規范進行積極治療,包括液體復蘇、使用血管活性藥物和強有力抗生素、機械通氣等,均存活36 h以上。對照組選同期在本院兒保門診行健康體檢的兒童30例,其中男16例,女14例,年齡2月~9歲。兩組年齡、性別差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 膿毒癥及膿毒性休克診斷標準參照:中華醫學會兒科學分會急救學組,中華醫學會急診學分會兒科組,中華兒科雜志編輯委員會。兒科感染性休克(膿毒性休克)診療推薦方案[1]。

1.3 檢測方法 分別在膿毒癥患兒入住PICU后1 h內(治療前),6、12、24、36 h 采集 0.5 ml靜脈血,多選用橈靜脈為穿刺點;對照組在健康體檢時橈靜脈采血0.5 ml。使用GEMpremier3000分析儀行血乳酸測定,正常值 <2.0 mmol/L。

1.4 統計學方法 所有參數均應用SPSS 13.0統計軟件包進行數據分析。計量資料采用t檢驗,以均數±標準差(±s)表示;計數資料采用卡方檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

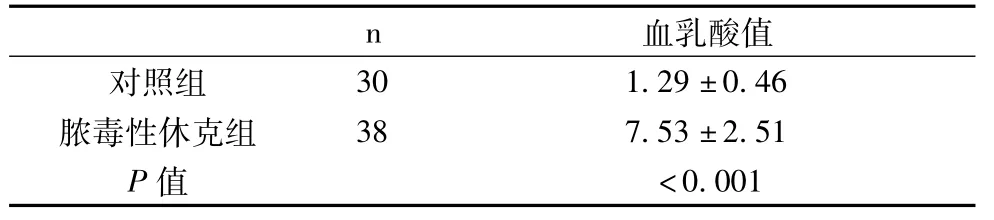

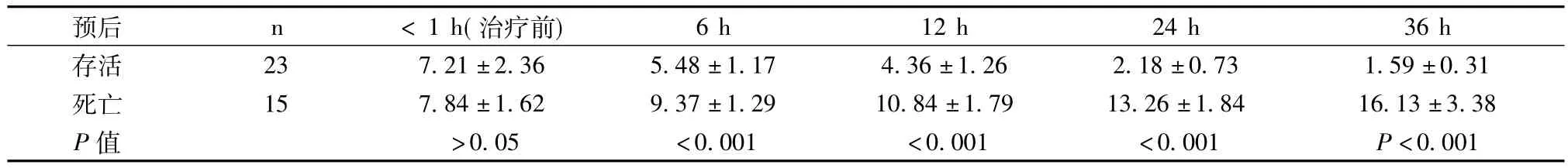

見表 1,2。

表1 膿毒性休克組治療前血乳酸水平與對照組的比較

膿毒性休克組治療前血乳酸水平與對照組的比較明顯升高

表2 存活與死亡者在入住PICU后各時間點血乳酸水平的比較,(mmol/L)

治療前兩組乳酸水平無明顯差異,治療6 h后,死亡組血乳酸水平在各個時間點均高于存活組。存活組血乳酸水平經治療后逐漸下降,死亡組進行性升高。

3 討論

膿毒性休克是臨床急危重患兒的主要死亡原因之一。盡管早期液體復蘇、強有力抗生素治療、各臟器積極支持治療,但病死率仍居高不下,依然是威脅兒童生命的重要原因之一[2]。膿毒性休克時全身有效循環血量急劇減少,組織低灌注,微循環障礙,出現組織氧供需失衡,導致無氧代謝產物乳酸堆積。血乳酸水平是重要的組織灌注和氧供不足的早期敏感生化指標,也可作為評估膿毒癥患兒病情及預后的主要指標[3]。但由于患者不同的機體基礎狀態(如肝臟、腎臟基礎,及既往藥物使用史),受到的應激強度也不完全相同,因此,單純監測某一時刻的血乳酸濃度只能說明此時的組織氧供與氧耗的平衡關系,而不能準確反映機體的狀態、疾病的發展情況,尤其是不能準確反映治療措施對氧供、氧耗的動態影響。因此,近年來開展了對血乳酸的動態監測,提出了血乳酸清除率的概念[4]。小兒膿毒性休克經過搶救及液體復蘇后,低氧狀態得到糾正,機體內的乳酸也隨之降低。因此反應機體清除乳酸能力的乳酸清除率可以準確提示患者的組織灌注情況并對其預后作出有效評估。本研究發現,存活組經過積極治療后血乳酸水平逐步下降,在治療36 h后基本恢復正常,死亡組入住PICU后各時間點血乳酸水平呈進行性升趨勢,且在入院6 h后各時間點死亡組血乳酸水平明顯高于存活組,示膿毒性克患兒如果血槳乳酸得不到有效清除,則病情惡化,預后不良。

綜上所述,動態監測血乳酸對于膿毒性休克患兒預后評估有很大價值。

[1]中華醫學會兒科學分會急救學組,中華醫學會急診學分會兒科組,中華兒科雜志編輯委員會.兒科感染性休克(膿毒性休克)診療推薦方案.中華兒科雜志,2006,44(8):596-598.

[2]Goldst ein B,Giroir B,Ran dolph A,et al.International pediatric sepsis consensus conference:definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics.Pediatr Crit Care Med,2005,6(1):2-8.

[3]黃彩芝,莫麗亞,胡彬,等.膿毒癥患兒血乳酸水平的動態監測及意義.實用預防醫學,2010,17(2):380-381.

[4]Fuloria M.Elevated plasma lactate levels:a tool for predicting out comes or for improving care.Crit Care Med,2002,30(9):2166-2167.