氯吡格雷治療不穩定型心絞痛臨床觀察

趙曉航

不穩定型心絞痛(Unstable angina pectoris,UAP)是介于穩定型心絞痛、急性心肌梗死和心源性猝死之間的一種心絞痛臨床表現形式。它通常由于冠狀動脈阻塞加重引起,如冠脈粥樣硬化病變處破裂、冠脈出現大量血小板聚集、冠脈痙攣等情況都可引發該病。如治療不當,極易發展為急性心肌梗死,嚴重的甚至造成猝死。臨床近年來采用氯吡格雷和常規治療相結合的方法治療該病,筆者經臨床觀測后報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇我校附院2010~2011年收治的不穩定型心絞痛患者84例,按來診順序隨機分為兩組。治療組42例,其中男31例,女11例,年齡46~75歲,平均年齡(61.4±3.8)歲;對照組42例,其中男28例,女14例,年齡45~78歲,平均年齡(62.2±4.2)歲。兩組在性別、年齡、病情等一般情況方面經統計學分析差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準[1]入選患者均符合WHO《缺血性心臟病命名和診斷標準》①原有穩定型心絞痛性質改變,并伴有心電圖ST段改變者;②出現靜息型心絞痛,并伴有心電圖ST段改變者;③近一個月內新近發生、輕微體力活動即可誘發的心絞痛,并伴有心電圖ST段改變者;④反映心梗的標記物濃度在正常范圍內。

1.3 治療前排除項目[2]①近期有手術外傷或活動性消化性潰瘍患者;②有抗凝禁忌者或血小板<100×109/L患者;③嚴重肝腎功能異常的患者;④嚴重高血壓患者;⑤近期已使用過抗凝藥物的患者。

1.4 方法 兩組在對癥治療的基礎上,采用以下措施:對照組應用阿司匹林300 mg/d,頓服。3 d后改為100 mg/d,頓服。另外根據病情需要給予硝酸酯類、鈣離子拮抗劑、低分子肝素等藥物。治療組在對照組治療方法的基礎上加用氯吡格雷75 mg/d,頓服,療程12周。

1.5 觀察項目 主要觀察采取治療措施以來患者重要項目的改變情況:①2周內患者心絞痛發作次數和持續時間;②2周內患者心電圖改變情況;③2周內患者藥物不良反應情況;④12周內患者心絞痛復發、急性心肌梗死及心源性猝死的出現情況。

1.6 療效評價標準 顯效:心絞痛癥狀消失或發作次數減少為原有次數的20%以下,心電圖缺血改變恢復正常;有效:心絞痛發作次數減少到原有次數的20% ~50%,心電圖ST段治療后回升1.0 mm以上,但未恢復正常水平;無效:治療后無好轉或病情加重。

2 結果

2.1 兩組治療后發作頻率和持續時間對比,治療組臨床癥狀明顯較對照組好轉,統計分析差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組治療后心絞痛發作情況對比

2.2 兩組治療2周后心電圖改善情況比較治療組心電圖改善情況明顯好于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組治療后心電圖改善情況對比

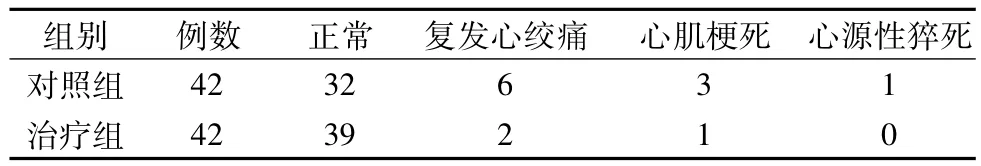

2.3 兩組治療后12周內心臟事件發生情況比較,治療組低于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組治療后心臟事件發生情況對比

2.4 藥物不良反應 治療組出現牙齦出血2例,腹痛1例;對照組出現牙齦出血1例,白細胞減少1例。對癥處理后均不影響繼續治療且兩組差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

臨床常規應用阿司匹林等藥物治療不穩定型心絞痛,主要由于阿司匹林可通過抑制血小板環氧酶,阻止血小板活化,從而起到抑制血小板聚集的作用。而氯吡格雷和阿司匹林藥物作用機制不同,少量氯吡格雷和阿司匹林可起到協同作用,并且不會增加患者的出血幾率。近年來臨床治療開始采用氯吡格雷治療不穩定型心絞痛,氯吡格雷為二磷酸腺苷受體拮抗劑,通過抑制血小板膜表面ADP受體,使血小板表面糖蛋白GpⅡb/Ⅲa無法與纖維蛋白原結合,從而使血小板相互聚集受到抑制,達到治療UAP的目的。氯吡格雷進入人體后,可迅速吸收使血漿藥物濃度短期內達到峰值。其生物利用率較高,蛋白結合率95%左右,給藥5 d左右就可達到穩態。停藥后3 d左右抗凝抗血小板作用逐漸消失,安全性較高。根據臨床觀察,采用氯吡格雷治療不穩定型心絞痛,確實可防止血栓形成或進一步擴大,從而增大冠狀動脈血流量,改善心肌缺血狀況,減輕不穩定型心絞痛臨床癥狀,減少心肌梗死和心源性猝死的發生率。

綜上所述,氯吡格雷和常規治療聯合應用后,在心絞痛發作情況、心電圖改善和心臟事件發生率等方面優于單純常規治療,值得臨床推廣。

[1]中華醫學會心血管分會.不穩定型心絞痛診斷和治療建議.中華心血管病雜志,2000,28(6):409.

[2]張輝,趙旭蘭,王鳳飛,鄭紅梅.氯吡格雷、低分子肝素與阿司匹林聯合治療不穩定型心絞痛臨床觀察.臨床薈萃,2004,19(11):609.