HGF+EGF聯合誘導大鼠BMSCs分化肝樣細胞的研究

袁丹妮 李洪秀 王鵬

BMSCs在體外環境下可以分化為肝細胞系。此外,MSCs存在于骨髓,具有供源豐富、易于獲得、有自體供源、避免免疫排斥等優點。骨髓源的MSCs是較為理想的肝干細胞來源。本實驗以HGF和EGF作為誘導分化劑,在體外誘導大鼠源性骨髓間充質干細胞向肝樣細胞分化,并檢測其分化率。試圖為肝細胞移植找到新的種子細胞來源。

1 材料與方法

1.1 實驗動物 SD大鼠8只,(遼寧醫學院動物實驗中心提供)。

1.2 方法

1.2.1 BMSCs的取材、分離及培養 ①10%水合氯醛腹腔注射麻醉致死大鼠,無菌條件下取出雙側股骨,剔除骨表面肌肉和骨膜,剪去兩骺端暴露髓腔。②用D-HANK'S液沖洗髓腔至沖洗液澄清,輕輕吹打沖洗液,用200目鋼網過濾掉大的團塊后收集,1000rpm離心8 min;棄上清,用DMEM培養基(含15%FBS、青霉素100 U/ml、鏈霉素100 U/ml)重懸細胞。③顯微鏡下計數后,以1×105/ml密度接種于50 ml培養瓶中,置恒溫孵箱(37℃,5%CO2飽和濕度)培養;48 h后全量換液。以后每周換液兩次。等細胞長滿瓶底的80%~90%時,傳代培養。

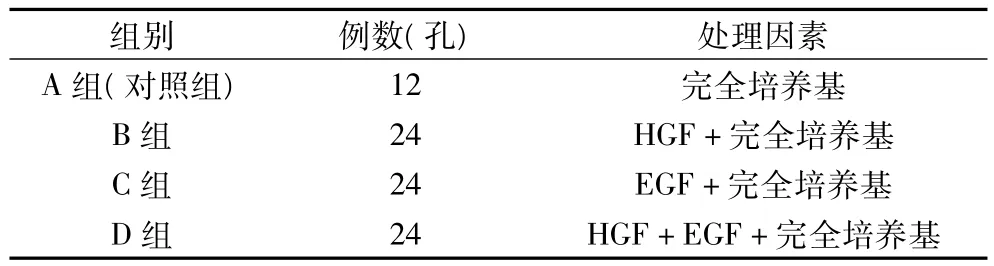

1.2.2 誘導實驗

1.2.2.1 實驗分組 見表1。

表1 實驗分組

1.2.2.2 誘導方法 取傳至2代的大鼠BMSCs,常規消化后,取1 ml 1×104/ml細胞懸液接種于24孔培養板中(孔中預先放置無菌蓋玻片),待細胞生長近匯合狀態(約占瓶底80%)時,棄除培養基,加入誘導培養液 1 ml,置于恒溫孵箱(37℃、5%CO2)內進行誘導。在此過程中,用倒置顯微鏡連續觀察細胞形態學變化。各組在誘導第7、Zdl行免疫細胞化學染色。擬行誘導分化的BMSCs,培養基中均不加防止細胞分化的LIF。

1.2.2.3 免疫細胞化學染色 接種于6孔板內細胞達到誘導時間后,行ABC法免疫細胞化學染色。一抗為兔抗大鼠AFP(1∶320)、兔抗大鼠 CK18(1∶1400),未分化組為陰性對照。免疫組化陽性為胞漿內有棕黃色顆粒。

2 實驗結果

2.1 BMSCs形態學特征原代培養24 h內即可觀察到在大量懸浮小圓形細胞之間出現呈梭形、菱形、三角形的細胞,這些細胞呈貼壁生長。第一次換液后,小圓形細胞數量明顯減少,貼壁細胞增殖加快,形態漸趨一致,呈長梭形。培養7~9 d,貼壁細胞就可以鋪滿培養瓶底的90%以上。

2.2 誘導BMSCs的效應

2.2.1 形態學結果 BMSCs體外誘導過程的形態學觀察BMSCs在大多呈現內皮細胞樣的梭型或成纖維細胞樣長條形,貼壁較緊,有克隆形成,平均9~11 d長滿板底或培養瓶底。加入各種誘導成分,梭形或成纖維細胞樣細胞隨著誘導時間的延長,變成紡錘、不規則圓形或多角形,細胞數量逐漸變多,形似肝細胞。

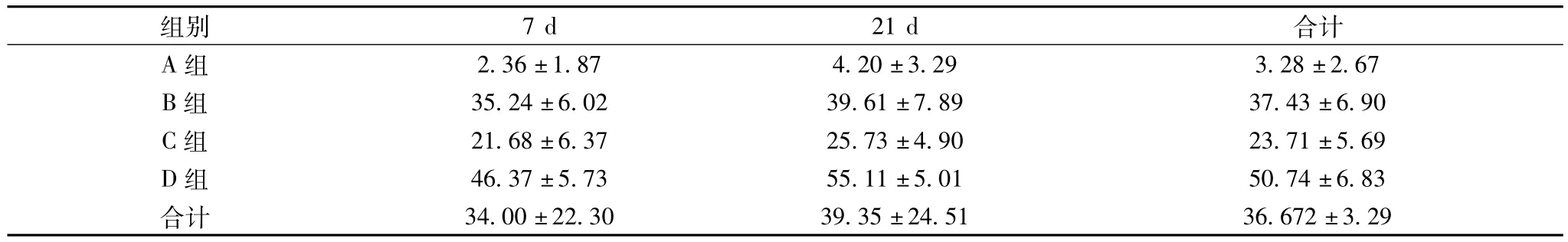

2.2.2 免疫細胞化學染色及圖像分析結果 在誘導分化第7、21天進行免疫細胞化學染色,A組細胞AFP、CK18均為陰性著色,而B、C、D、E組細胞AFP和CK18均為陽性著色。對各組細胞染色進行圖像分析,每組細胞取4張切片,每張切片取5個視野,進行圖像分析,并計算出各組細胞的陽性染色率P(U值),結果如下表。(表2,3)

表2 免疫細胞化學染色AFP染色陽性率(PU值,,n=4)

表2 免疫細胞化學染色AFP染色陽性率(PU值,,n=4)

注:1.A組:陰性對照組。B組:HGF組。C組:EGF組。D組:HGF+EGF組;2.7 d與21 d之間差異有顯著性意義(F=8.740,P=0.006)。以21 d測得的PU值較高;3.各處理組之間差異有顯著性意義(F=151.374,P=0.000)。兩兩比較差異均有顯著性意義(P=000),D組誘導分化的效果最好,B組次之,C組較差;4.處理組與時間無交互效應(F=0.492,P=0.742)。

組別 7 d 21 d 合計A組34.00±22.30 39.35±24.51 36.672±3.29 2.36±1.87 4.20±3.29 3.28±2.67 B組 35.24±6.02 39.61±7.89 37.43±6.90 C組 21.68±6.37 25.73±4.90 23.71±5.69 D組 46.37±5.73 55.11±5.01 50.74±6.83合計

表3 免疫細胞化學染色CK18染色陽性率(PU值,,n=4)

表3 免疫細胞化學染色CK18染色陽性率(PU值,,n=4)

?

3 討論

本研究在誘導大鼠BMSCs向肝樣細胞分化過程中采用了HGF、EGF-4,HGF是一完全有絲分裂原,主要在肝臟Kupffer細胞與肝竇內皮細胞中產生,最初是作為肝細胞的一種潛在的有絲分裂原而被發現和克隆的,它是一種普遍存在并具有多能性的細胞因子,通過與受體 c-met相互作用而對多種細胞產生促有絲分裂及促形態形成作用,使運動能力增強,其受體c-met是一種膜外部分擁有酪氨酸激酶的跨膜蛋白,對具有c-met表達的多種細胞的有絲分裂及塑形都具有刺激作用[1,2]。

我們選擇的HGF和EGF以及HGF+EGF作為誘導因子,在加入誘導因子后第7~21天進行細胞爬片,通過免疫細胞化學染色檢測肝細胞標志AFP和CK18,并應用圖像分析的方法計算BMSCs的分化比率。實驗結果顯示,在誘導分化第7~21天免疫細胞化學染色各誘導組均可檢測出AFP和CK18表達,以HGF+EGF聯合誘導分化BMSCs的陽性率最高,HGF次之,EGF則較弱。本實驗的實驗結果證明HGF和EGF具有誘導BMSCs向肝細胞分化的能力,免疫細胞化學染色結果證明二者聯合使用效果更佳。說明了骨髓BMSCs在HGF+EGF的定向誘導下可以更好地向肝樣細胞分化,為肝細胞工程的種子細胞來源提供了理論和實驗依據。

[1]Miller SA,Dykes DD,Polesky HP.A simple salting out procedure forextracting DNA from human nucleated cells.Nucleic Acids Res,1988,16:1215.

[2]Hayashi Sl,Watanabe J,Nakachi K,et al.PCR detection of an A/Gpolymorphism within exon 7 of the CYP1 A1 gene.Nucleic Acids Res,1991,19:4797.