介入治療對伴重度頸動脈狹窄的腦梗死患者近期綜合預后的影響

杜會山 曾艷芳 耿曉坤 劉懷翔 劉建國 魏建朝 張偉東 談曉牧

(首都醫科大學潞河教學醫院神經內科,北京 101100)

介入治療對伴重度頸動脈狹窄的腦梗死患者近期綜合預后的影響

杜會山 曾艷芳 耿曉坤 劉懷翔1劉建國2魏建朝 張偉東 談曉牧

(首都醫科大學潞河教學醫院神經內科,北京 101100)

目的 探討介入治療對伴重度頸動脈顱外段狹窄的腦梗死患者認知功能、神經功能缺損狀況及腦卒中復發預后的近期影響。方法

65例頸動脈顱外段重度狹窄的腦梗死患者采用自膨式支架行經皮血管內成形及支架置入術(PTAS),為介入組;另外74例頸動脈顱外段重度狹窄的腦梗死患者僅接受藥物治療,為對照組。分組依據患者治療意愿,即是否同意接受PTAS,對兩組患者進行6個月隨訪,觀察患者NIHSS、MMSE評分變化,記錄腦卒中和死亡事件。結果 兩組患者一般資料及預后相關因素分布并無顯著差異,合并其他腦動脈狹窄分布也無顯著差異;入組時NIHSS、MMSE評分無顯著差異,但介入組3個月、6個月NIHSS評分顯著低于對照組,MMSE評分顯著高于對照組(P<0.05);隨訪期間介入組腦卒中復發率低于對照組,但無顯著差異(P>0.05)。結論 PTAS是頸動脈顱外段狹窄患者改善康復預后的有效措施,并可能降低腦卒中復發率。

頸動脈;狹窄;支架;康復;預后

伴重度頸動脈狹窄的腦卒中患者不僅具有較高的腦卒中復發率,患者的認知功能、運動功能的康復預后也相對更差。介入治療也因其低創、安全的突出優勢正逐步成為常用手段。但目前介入效果研究主要為介入患者自身觀察,存在一定局限性。因此,本研究采取引入對照的方法對相關患者康復預后進行觀察,以期為介入治療的臨床價值評估提供部分新的資料。

1 資料與方法

1.1 一般資料

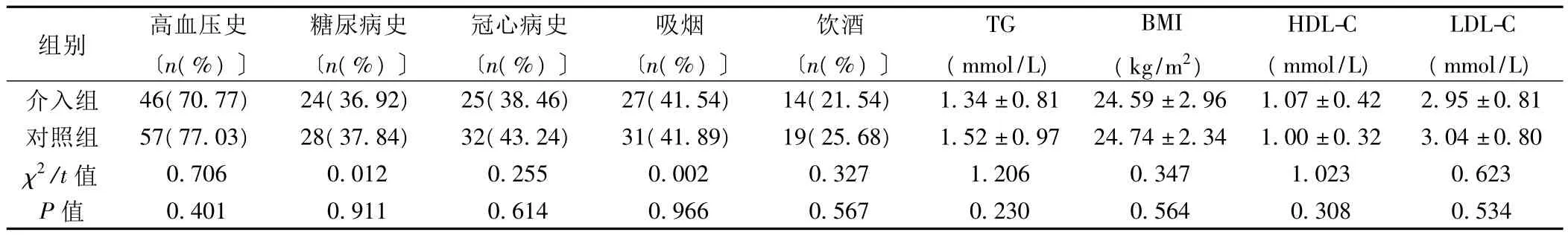

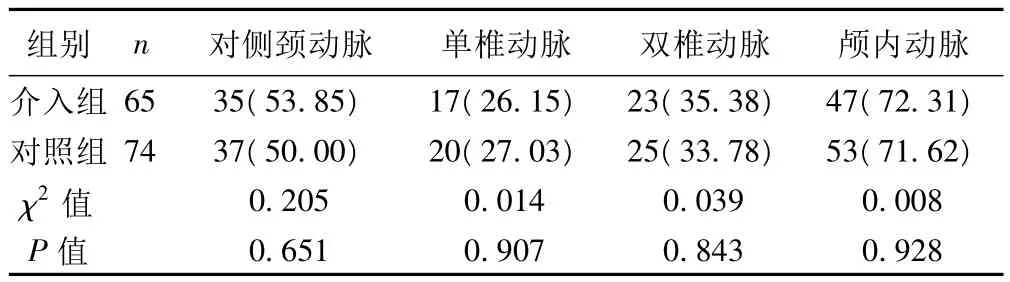

參照腦血管病臨床指南,選擇我院2008年9月至2011年6月缺血性腦卒中并單側重度頸動脈顱外段狹窄的腦梗死患者144例,所有患者入組時間均在腦梗死發病(30±2)d,均完善頭頸部CT血管造影(CTA)或MRA或數字減影血管造影(DSA),均排除同時并發對側頸動脈、椎動脈、基底動脈重度狹窄或閉塞及房顫,排除嚴重肝腎功能不全、惡性腫瘤等疾病,其中66例患者在入組后3 d內接受經皮血管內成形及支架置入術(PTAS)治療,歸為介入組,其余78例患者不同意PTAS治療,僅接受藥物治療,歸為對照組。其中介入組男43例,女23例,年齡46~74〔平均(60.09±6.82)〕歲;對照組男57例,女21例,年齡48~73〔平均(60.41±7.56)〕歲;兩組患者性別構成、年齡均匹配。見表1、表2。

表1 兩組患者一般資料比較±s)

表1 兩組患者一般資料比較±s)

組別 高血壓史〔n(%)〕糖尿病史〔n(%)〕冠心病史〔n(%)〕吸煙〔n(%)〕飲酒〔n(%)〕TG(mmol/L)BMI(kg/m2)HDL-C(mmol/L)LDL-C(mmol/L)介入組 46(70.77) 24(36.92) 25(38.46) 27(41.54) 14(21.54)1.34±0.81 24.59±2.96 1.07±0.42 2.95±0.81對照組 57(77.03) 28(37.84) 32(43.24) 31(41.89) 19(25.68) 1.52±0.97 24.74±2.34 1.00±0.32 3.04±0.80 χ2/t值 0.706 0.012 0.255 0.002 0.327 1.206 0.347 1.023 0.623 P值 0.401 0.911 0.614 0.966 0.567 0.230 0.564 0.308 0.534

表2 兩組患者合并非干預腦動脈狹窄分布情況及比較〔n(%)〕

1.2 處理方法

介入組術前3 d開始服用阿司匹林300 mg+氯吡格雷75 mg,1次/d。在ANGIOGUARD保護裝置(Cordis,美國)下,植入PRECISE支架(Cordis,美國),術后繼續術前方案抗血小板聚集治療,48~72 h復查頭顱CT確認無介入后新發梗死及出血,6個月后改為口服阿司匹林100 mg或氯吡格雷75 mg,1次/d,所有患者均服用阿托伐他汀10~80 mg,1次/晚〔劑量根據低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)水平確定〕、普羅布考250 mg 2次/d,其中LDL-C目標值為≤2.60 mmol/L,治療前低于目標值的患者服用阿托伐他汀10 mg或20 mg。對照組患者接受同樣上述方案藥物治療。兩組患者高血壓、糖尿病等危險因素均進行藥物控制。

1.3 隨訪內容及方法

所有患者均進行隨訪觀察,記錄隨訪期間腦卒中、死亡事件以及其他影響繼續隨訪的嚴重事件(終點事件),記錄每次隨訪美國國立衛生院卒中量表(NIHSS)、簡易精神狀態量表(MMSE)評分,隨訪時間分別為入組后1、2 w、1個月、3個月、6個月,如出現卒中癥狀復發隨時進行聯系,如無終點事件發生,隨訪至期滿。

1.4 統計學方法

2 結果

隨訪過程中沒有出現失訪,介入組再發腦卒中1例(1.52%),為男性,沒有死亡事件發生;對照組再發腦卒中4例(5.13%),其中包括死亡1例,男3例,女1例。以下研究中僅包括未發生終點事件的139名患者,兩組患者性別構成及年齡仍然匹配。兩組患者NIHSS評分及MMSE評分變化及比較見表 3,表 4。

表3 兩組患者NIHSS評分變化及比較±s)

表3 兩組患者NIHSS評分變化及比較±s)

組別 n 入組時 1 w 2 w 1個月 3個月 6個月介入組 65 12.23±2.34 10.55±2.30 8.51±2.29 7.48±2.33 6.34±2.18 4.62±2.01對照組 74 12.43±3.09 11.15±2.95 9.22±2.86 8.30±2.84 7.26±2.79 6.32±3.00 t值 0.436 1.335 1.622 1.872 2.172 3.982 P值0.669 0.191 0.112 0.067 0.034 0.000

表4 兩組患者MMSE評分變化及比較(±s)

表4 兩組患者MMSE評分變化及比較(±s)

組別 n 入組時 1 w 2 w 1個月 3個月 6個月介入組 65 17.12±6.50 19.52±6.32 21.03±6.40 21.09±6.40 21.66±6.14 22.66±6.62對照組 74 17.20±6.11 19.20±6.11 19.34±6.55 19.39±6.60 19.46±6.64 19.69±6.65 t值 0.089 0.303 1.537 1.538 2.021 2.854 P值0.929 0.762 0.127 0.126 0.045 0.005

3 討論

無癥狀頸動脈狹窄是認知功能下降的危險因子,是一個需要積極處理的因素〔1〕。而 Mendiz等〔2〕發現 PTAS是提高單側重度頸動脈狹窄患者執行能力和記憶功能的有益措施。同時,Huang等〔3〕通過類似研究還發現PTAS可使頸動脈重度狹窄患者NIHSS評分顯著降低,認為PTAS治療可以改善重度頸動脈狹窄患者神經病學康復預后。上述資料顯示了PTAS術開通重度狹窄的頸動脈對患者康復的積極效果,但目前也有極少數相反觀點〔4〕。本研究結論與多數近年類似研究一致〔1~3〕。同時,本組研究還發現介入組患者腦卒中復發率低于對照組,但差異無顯著性;但既往相關研究認為頸動脈PTAS能顯著降低患者腦卒中復發率〔5〕,分析出現該差異與本研究患者病例數偏少或隨訪時間偏短有關。

乏氧組織是指氧濃度介于正常和無氧之間,功能異常但無明顯形態學改變的腦組織,概念與慢性缺血半暗帶相似,潘經銳等〔6〕則認為乏氧組織可能就是缺血半暗帶,并且首次在動物模型上也證實腦梗死后乏氧組織可長時間存在,說明長時間存在的乏氧組織是一個有價值的治療靶點。已有研究表明,頸動脈重度狹窄患者存在局部低灌注區域,此區域腦組織功能改變但形態結構未破壞,也符合缺血半暗帶或乏氧組織的定義,血管再通后灌注可以得到明顯改善〔7〕。因此基于上述研究結論進行分析,本研究中,介入組患者康復預后的相對改善應該得益于血管再通后原狹窄動脈供血區腦血流的改善。當血管支架置入后,全腦血流動力學變化經歷了由一個病態平衡被打破到另一個生理平衡重新建立的復雜過程,腦組織血流灌注程度改善,顱內血管側支循環建立,腦灌注壓升高,腦血管自身調節機制啟動,全腦血液循環時間縮短,腦缺血程度及臨床癥狀和體征得以改善。

綜上所述,本組研究認為頸動脈顱外段重度狹窄介入治療具有良好地改善患者綜合預后的效果,PTAS介入治療將具有更為廣闊的發展前景。雖然本組研究結論是積極的,但由于本組研究的樣本仍然偏小、隨訪時間仍然較短、患者入組缺乏隨機性,因此,為獲得更有說服力的數據,臨床仍需開展多中心、大樣本、長期的前瞻性隨機對照研究。

1 Norkiene I,Samalavicius R,Ivaskevcius J,et al.Asymptomatic carotid artery stenosis and cognitive outcomes after coronary artery bypass grafting〔J〕.Scand Cardiovasc J,2011;45(3):169-73.

2 Mendiz OA,Sposato LA,Fabbro N,et al.Improvement in executive function after unilateral carotid artery stenting for severe asymptomatic stenosis〔J〕.J Neurosurg,2012;116(1):179-84.

3 Huang H,Chen K,Guo T,et al.Treatment with carotid angioplasty stent placement for post-stroke depression compared to antidepressants〔J〕.Neurosciences(Riyadh),2012;17(1):53-6.

4 Jansen C,Ringleb P,B?ckler D,et al.Cognitive functions after surgery and stenting for extracranial stenosis of the carotid artery〔J〕.Nervenarzt,2008;79(12):1424,1426-8.

5 Koebbe CJ,Liebman K,Veznedaroglu E,et al.Carotid artery angioplasty and stent placement for recurrent stenosis〔J〕.Neurosurg Focus,2005;18(1):e7.

6 潘經銳,王藝東,李 梅,等.大鼠腦梗死后乏氧組織變化與血管增生的關系〔J〕.中國病理生理雜志,2009;25(10):1926-30.

7 楊 華,王 爽,王智平,等.40例頸內動脈狹窄患者支架植入前后64層CT腦灌注成像評價〔J〕.重慶醫學,2011;40(2):111-2.

R543.4

A

1005-9202(2012)23-5128-02;

10.3969/j.issn.1005-9202.2012.23.012

1 天津醫科大學第二附屬醫院 2 中國人民解放軍海軍總醫院通訊作者:談曉牧(1975-),男,主治醫師,主要從事腦血管病研究。

杜會山(1962-),男,主任師師,主要從事腦血管病研究。

〔2012-05-14收稿 2012-07-10修回〕

(編輯 袁左鳴)