神經型布氏桿菌病1例

牛建平 高吉國 張蓓琳 周春奎 (吉林大學白求恩第一醫院二部神經內科,吉林 長春 130021)

神經型布氏桿菌病1例

牛建平 高吉國 張蓓琳 周春奎 (吉林大學白求恩第一醫院二部神經內科,吉林 長春 130021)

布氏桿菌病;神經型

1 臨床資料

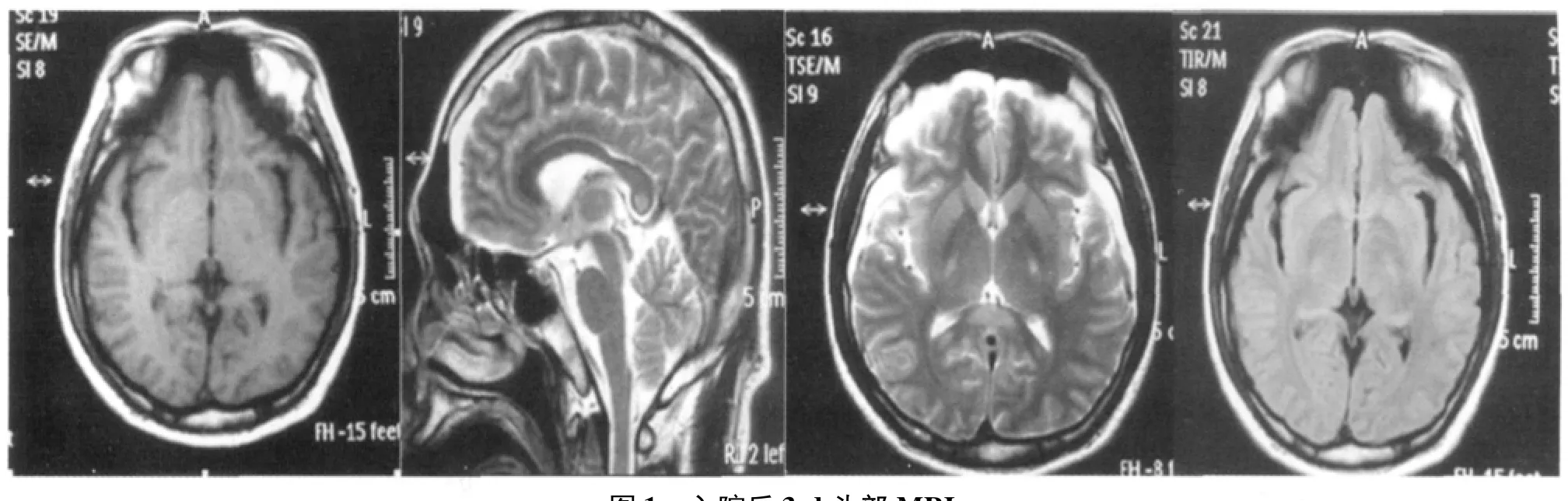

患者,男,61歲,因發熱伴胡言亂語13 d,發作性抽搐4 d入院。患者于入院前13 d出現發熱伴胡言亂語,體溫最高達39.2℃。被送往當地某精神病院治療。2 d后癥狀未緩解轉至當地某醫院。行腰椎穿刺檢查后按“病毒性腦膜炎”給予脫水、抗病毒支持對癥治療。病情仍未好轉,并出現發作性抽搐,表現為典型的全身強直-陣攣性發作。每次發作持續5 min左右,每天發作次數不等。故轉入我院。既往:病前5 d感冒發燒病史(口服感康和頭孢類抗生素2 d后熱退),有家禽(馬、狗)接觸史。飲酒史30年,每日約白酒5兩。否認結核病史及結核接觸史。否認布氏桿菌感染史,否認藥物中毒史。查體:體溫37.8℃,心率 110 次/min,血壓 140/90 mmHg,血氧飽和度94%。意識朦朧,雙肺呼吸音稍粗,可聞及散在干濕啰音。腹部平軟,肝脾肋下未觸及,腸鳴音存在。雙側瞳孔等大同圓,直徑約3.0 mm。對光反射靈敏。四肢可動,雙側病理征陰性。項強4橫指,克氏征陽性。實驗室檢查:血常規示白細胞9.67×109/L,中性粒細胞百分比 80.64%,血小板66.00×109/L,血 鈉 176mmol/L,血 氯 127.5 mmol/L,尿 素 氮16.7 mmol/L,肌酐 170 mmol/L。腰穿腦脊液(CSF):無色透明,壓力120 mmH2O,白細胞 7 ×106/L,蛋白 1 768 mg/dl,糖4.7 mmol/L,氯 115.0 mmol/L。血氨 19 mg/dl,凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ活性降低,凝血因子Ⅴ活性升高。影像學:頭部MRI示雙側丘腦外緣,胼胝體壓部見斑片狀及斑點狀異常信號,T1W呈等或稍低信號,T2W及FLAIR呈稍高信號(見圖1)。肺部CT示左肺上葉及雙肺下葉見片狀及條索狀高密度影,邊緣稍模糊。雙側胸腔胸膜增厚。診斷為“腦炎、肺部感染”。給予脫水、穩定細胞膜、抗病毒、抗感染、糾正電解質紊亂、支持及對癥治療。患者仍持續高熱。血小板呈進行性下降,凝血功能異常,肝功呈持續性損傷改變。入院后3 d查布氏桿菌血清凝集試驗效價1∶200(?)。血氨19 mg/dl。更正診斷“神經型布氏桿菌病”。給予“多西環素、利福平”治療。3 d后病情明顯好轉,無發熱,神志清。復查血常規及凝血常規,血小板、凝血等各項指標均好轉。患者家屬要求出院。囑患者繼續按原劑量口服該藥治療。出院后隨診。

圖1 入院后3 d頭部MRI

2 討論

布氏桿菌病是由布氏桿菌引起的人獸共患的傳染病,流行廣泛,幾乎遍布世界各地。人主要表現為長期發熱、多汗、關節疼痛、疲乏、肝脾大等〔1〕。神經型布氏桿菌病是布氏桿菌病一種極其少見的類型,發生率約為1.7% ~10%,病死率為0% ~7%〔2〕。最常見的是腦膜炎、腦膜腦炎或腦脊髓膜炎,在疾病發生早期即可出現。其他常見神經系統損傷包括周圍神經病、多發神經根神經炎、脊髓炎、認知和情感障礙等〔3〕。布氏桿菌進入中樞神經系統的具體機制目前尚不十分清楚,對吞噬細胞或內皮細胞的侵犯可能是其導致中樞神經系統感染的機制之一,且有研究表明〔4〕,患者體內已感染布氏桿菌的單核細胞或淋巴細胞能抵抗凋亡發生,從而延長受感染細胞的生存時間,增加中樞神經系統感染的機會。也有學者認為慢性神經型布氏桿菌病為免疫介導的脫髓鞘病變〔5〕。臨床上神經型布氏桿菌病患者首發癥狀常表現為頭痛、發熱、精神癥狀,甚至出現言語障礙及肢體活動不靈。查體腦膜刺激征陽性,極易誤診為腦炎。但腦炎患者極少出現肝脾腫大、凝血功能障礙。神經型布氏桿菌病的診斷標準〔6〕:(1)流行病學接觸史;(2)神經系統的相關臨床表現;(3)CSF改變早期類似病毒性腦膜炎,蛋白和細胞數輕度升高,以淋巴細胞為主,葡萄糖和氯化物正常,后期細胞數中度升高,以淋巴細胞為主,葡萄糖和氯化物降低,類似于結核性腦膜炎;(4)從患者血、骨髓或CSF中分離出布氏桿菌,或者血清學凝集試驗效價>1∶160,或者CSF布氏桿菌抗體陽性;(5)針對布氏桿菌治療有效、病情好轉;(6)除外其他類似疾病。極少數患者影像學改變亦可為本病診斷提供一定線索。本例患者主要表現為雙側丘腦外緣、胼胝體壓部異常信號,影像學改變比較特殊,臨床醫師若發現類似改變,應給予高度重視。以往研究表明,神經型布氏桿菌病一旦確診,及時給予積極抗感染治療,大多數預后良好〔7〕。布氏桿菌主要在細胞內生存繁殖,普通藥物很難進入細胞內殺死細菌,故布氏桿菌病很難根治且易復發,應選擇有較強細胞內和中樞神經系統滲透作用的抗生素聯合應用,長療程或多療程治療〔8〕。目前國內外多以多西環素(100 mg,2次/d,持續 6 w)和利福平(600~900 mg/d,持續6 w)為基礎用藥,聯合氨基糖苷類或者頭孢三嗪或者喹諾酮類中的1種,3種抗生素聯合治療,根據治療反應持續治療數月可取得較好效果〔7〕。

1 鄭文艷,張專才,曲 芬.20例布氏桿菌病臨床分析〔J〕.傳染病信息,2011;24(1):37-9.

2 Akdeniz H,Irmak H,Anlar O,et al.Central nervous system brucellosis:presentation,diagnosis and treatment〔J〕.J Infect,1998;36(3):297-301.

3 許 莉,牛松濤.神經系統布氏桿菌病研究現狀〔J〕.中華神經科雜志,2009;42(10):706-8.

4 Tolomeo M,DiCarlo P,Abbadessa V,et al.Monocyte and lymphocyte apoptosis resistance in acute and chronic brucellosis and its possible implications in clinical managemen〔tJ〕.Clin Infect Dis,2003;36(12):1533-8.

5 李 奕,檀國軍,朱艷棟.神經型布氏桿菌病1例報告〔J〕.臨床神經病學雜志,2009;22(13):239.

6 Haji-Abdollbagi M,Ratsooli-Nejad N,Jafari S,et al.Clinical and laboratory findings in neurobrucellosis:review of 31 case〔J〕.Arch Iran Med,2008;11(1):21-5.

7 曲長春,武坤莎,錢起龍,等.利福霉素鈉聯合多西環素治療急性布氏桿菌病療效觀察〔J〕.傳染病信息,2006;19(4):214-6.

8 叢 琳,劉 鵬,潘 鈺.神經型布氏桿菌病的臨床特點〔J〕.臨床神經病學雜志,2012;25(1):3-5.

R745

A

1005-9202(2012)23-5328-02;

10.3969/j.issn.1005-9202.2012.23.127

周春奎(1962-),男,教授,主任醫師,碩士生導師,主要從事腦血管病與癡呆研究。

牛建平(1987-),男,碩士,主要從事腦血管疾病研究。

〔2012-08-06收稿 2012-10-10修回〕

(編輯 袁左鳴)