水源林解救城市干渴

文/孟 斯 編輯/田宗偉

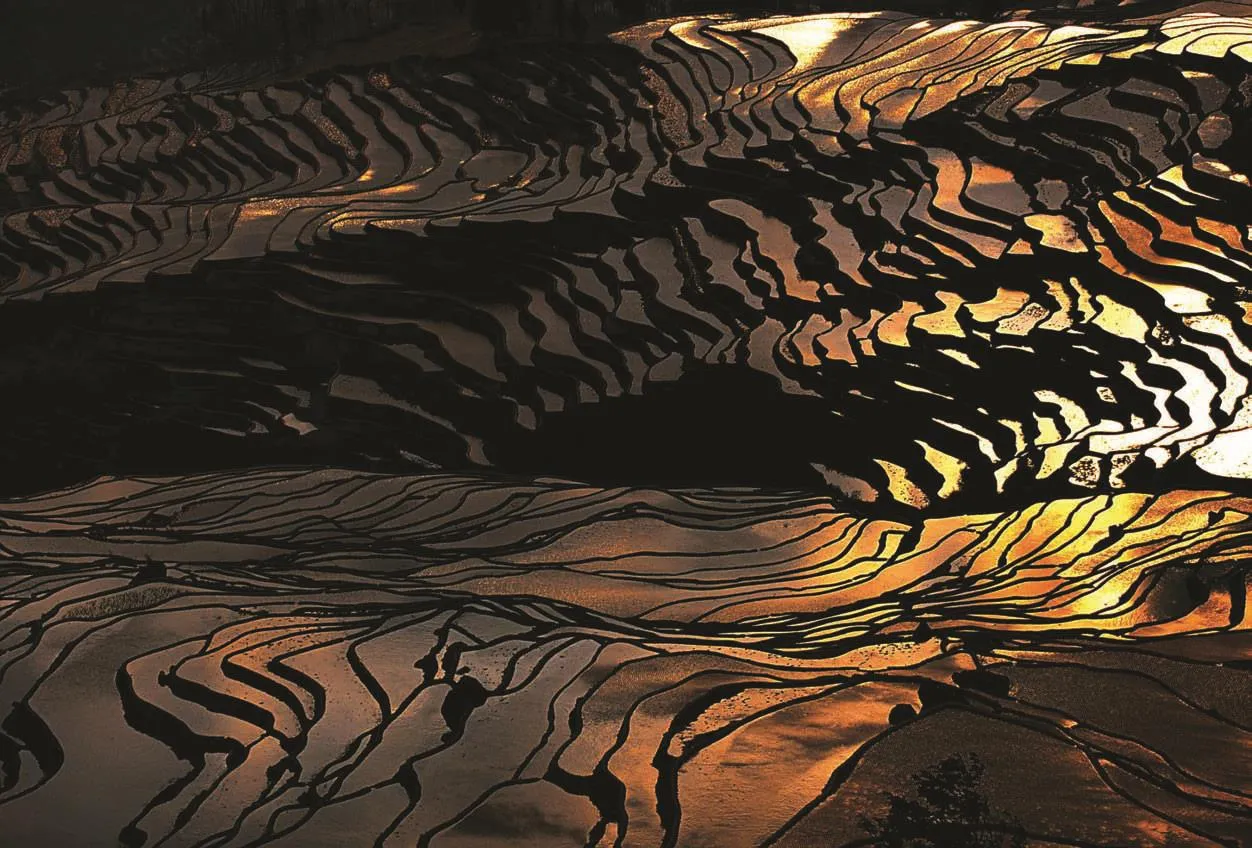

元陽梯田又稱哈尼梯田,主要分布于云南紅河下游與瀾滄江之間的哀牢山和無量山之間的廣闊山區(qū)。元陽梯田已有2000年歷史,是迄今為止世界上規(guī)模最大、分布最廣、形象最美的梯田。攝影/丁曉春/CFP

2011年是國際森林年,但久居都市的人并不一定意識到森林提供的服務(wù)。北京大學(xué)自然保護(hù)與社會發(fā)展中心博士后聞丞說,中國西南森林以及其在旱災(zāi)中展示的適應(yīng)氣候變化的關(guān)鍵作用。

當(dāng)氣候變化的影響愈發(fā)明顯,越來越多的人開始“擁有”關(guān)于氣候災(zāi)害的記憶,而那些暫時幸免于難的人,卻不一定明白,他們何以受到了自然的庇護(hù)。

如果向居住在中國西南的人提起氣候變化,他們多半會提起去年春天的大旱。從2009年9月至2010年3月,云南全省降水比常年同期少了一半以上,是1951年以來歷史同期最低。但在聞丞的印象里記得更清楚的,卻是九十年代初的一場旱災(zāi)。那年十歲的聞丞,家里只有每天夜里12點后,能從水龍頭里接上2-3個小時的細(xì)細(xì)的自來水。他想要洗澡的話,就得跟著父母去街上的公共浴室。

但在去年那場大面積嚴(yán)重旱災(zāi)中,這座滇東南小城——個舊市,盡管被重災(zāi)區(qū)包圍,反而“獨善其身”,并未受到明顯影響,也再未出現(xiàn)限水的現(xiàn)象。二十年后,現(xiàn)在是北京大學(xué)自然保護(hù)與社會發(fā)展中心博士后的聞丞告訴我,他的研究發(fā)現(xiàn)是,水源林解救了城市干渴。

上:云南紅河縣的元江。攝影/楊紅文/FOTOE

“以個舊為中心的方圓50-100公里內(nèi),最好的林子就在個舊。個舊旁邊的兩座山,作為這個城市的水源林一直沒有斷過水。”聞丞說,個舊采礦業(yè)發(fā)達(dá),對林木不怎么開發(fā),現(xiàn)在的林子比九十年代長得好,提高了對旱災(zāi)的適應(yīng)能力。

去年大旱之后,一些民間組織開始關(guān)注旱區(qū)民眾的用水問題。北京山水自然保護(hù)中心(下文簡稱“山水”)發(fā)起了“飲水思源”項目,卻把焦點投在了受災(zāi)相對輕微的地區(qū)。聞丞是這個項目的顧問,他告訴我:“這些地方因為本身的生產(chǎn)方式,當(dāng)?shù)厝藢λ戳直Wo(hù)非常重視,所以算是在旱災(zāi)中受害較輕的。旱情最重的地區(qū)是滇東和滇東北,那里已經(jīng)找不到一塊好林子,也無水可引。”

山水做的工作其實很簡單,就是在云南選擇5個自然保護(hù)區(qū),將保護(hù)區(qū)內(nèi)水源林的水通過引水工程直接引入周邊社區(qū),以解決當(dāng)?shù)厝说挠盟щy。聞丞解釋:“簡單地說,原來當(dāng)?shù)厝硕嗫亢唵蔚闹癫刍蚰静垡F(xiàn)在我們給他們修建更可靠的引水設(shè)施。”比如在黃連山自然保護(hù)區(qū),山水和保護(hù)區(qū)管理局以及當(dāng)?shù)卮迕窈献鳎瑸辇埵┐濉钫搴蛶r裸村修建了取水點,并分別安裝了2500米到4000米不等的引水管道,并為全村安裝自來水龍頭。這樣,保護(hù)區(qū)水源林為村民解了渴。

什么是水源林?它何以如此神奇?

云南的土地多為疏松的沙地,有了樹,樹根就抓住了沙土,沙土的縫隙就存住了水。那些來自太平洋和印度洋的水汽,經(jīng)過長途跋涉,被海拔2000米以上的“云霧森林”的樹葉阻擋下來,那些山頂森林像海綿一樣存蓄著水分,被稱為“山頂水庫”。相反,如果沒樹,存不住水,后果是嚴(yán)重的水土流失。

下:橡膠林。攝影/張茂/CFP

聞丞說,水源林被當(dāng)?shù)厝朔Q作“竜樹林”。“竜”字的發(fā)音跟“龍”相同,當(dāng)?shù)厝耸褂眠@一漢族文化中神圣的動物名,體現(xiàn)了對這種樹林的尊敬。竜樹林,不僅在干旱中為個舊這樣的城市解渴,在更宏大的歷史背景下,幾乎可以說孕育了西南山區(qū)的普洱茶文化和稻作文化。

在哀牢山,哈尼族人的梯田耕作方式形成了獨特的景觀。密布的田埂圈攏著層層稻田,映照出奇異的色彩與動感。2011年6月的《中國國家地理》雜志介紹道:“哈尼梯田核心區(qū)的元陽梯田有十?dāng)?shù)萬畝之?dāng)?shù),卻沒有一座水庫,梯田的用水,完全得自于‘天’。那數(shù)十萬畝梯田形成巨大的濕地,加之縱橫密布的河溪,為充分的降雨提供豐潤的水分,而山上茂密的森林,接納并涵蓄了豐沛的水分,以無數(shù)的泉眼、溪流、瀑布,為梯田提供源源不絕的水。”這就是森林-村寨-梯田-河流組成的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。當(dāng)?shù)厝艘詡鹘y(tǒng)的勞作方式和虔誠的信仰,保護(hù)著水源地的生態(tài)。

展開一幅亞洲地圖,云南人命名的“竜樹林”曾從喜馬拉雅山脈的東南緣一路鋪展至臺灣和日本南部的廣闊區(qū)域。在日本,它被冠以另一個尊貴的名字“照葉森林”(用了“天照大神”的“照”字)。這種涵養(yǎng)水源的森林,滋養(yǎng)了東亞稻作文明。

“飲水思源”項目的用意不只是解決幾個地方的飲水困難,而是希望喚起人類對水源林作用的關(guān)注,并揭示成熟生態(tài)系統(tǒng)的價值。聞丞說,只有在大災(zāi)的時候才能看出來,林子和林子不一樣。雖然表面看都是綠的,但到了災(zāi)難面前,只有穩(wěn)定存在了幾百甚至幾千年的森林,里面的水才能不受影響。成熟林適應(yīng)力極強,是因為它們經(jīng)過了自然選擇、經(jīng)過了許多極端氣候留存下來的,去年所謂“百年一遇”的干旱,它們不知已經(jīng)經(jīng)歷過多少次。“甚至可以說,極端氣候是森林保護(hù)的盟友。它們壓倒了柔弱的人工林,卻使頑強的原始林得以更新擴大。”

成熟的生態(tài)系統(tǒng)在氣候變化中起了重要作用。但在中國目前的森林管理中,“過熟林”卻常常要被砍伐。中國絕大部分林地不在保護(hù)區(qū)內(nèi),這些地方的大量“過熟林”就這樣消失了,置換以新的幼樹。

盡管外人不吝于用華麗的詞匯贊美梯田勞作的風(fēng)景,但對當(dāng)?shù)厝藖碚f,成為別人的風(fēng)景并不總能讓他們忘記種田的辛苦和收入的微薄。過去,他們也許只能靠喝酒的風(fēng)俗排解憂愁,但現(xiàn)在年輕人有了新的選擇:到外面去。很多年輕人到外地去打工,并永遠(yuǎn)拒絕了耕作的生活。留下的父輩依舊默默耕種,但父輩總有做不動的一天。

到?jīng)]人再需要為梯田引水的時候,人們對水源林的虔敬和保護(hù)將缺乏動力。山水自然保護(hù)中心的薛婷在回訪項目點的總結(jié)中寫道:如今在整個紅河谷地都大興“退耕還林”,退的是什么耕?是祖祖輩輩智慧的結(jié)晶——梯田;還的是什么林?是物種單一生態(tài)效益較低的香蕉林和橡膠林。去年大旱,這邊遭災(zāi)嚴(yán)重,作物近乎絕收,香蕉更是幾乎死掉了一大半。

外來的經(jīng)濟作物置換了原始的森林,卻無法傳承其對氣候變化的適應(yīng)能力。

在紅河州長大的聞丞,對梯田文化的存續(xù)并不樂觀,但他覺得梯田的生態(tài)系統(tǒng)是展示水源林和人類生存關(guān)系的極佳例子。保護(hù)水源林,將大大提高社區(qū)的氣候變化適應(yīng)能力,而成熟森林形成的水源林,將具有最強的適應(yīng)力。

個舊的水源林,從1926年的山頭一小塊,最終爬遍了兩座山。聞丞認(rèn)為這大概正是水源林形成的時間——80年。但條件是,得有一塊有著原始林成分的母樹林。他認(rèn)為,“飲水思源”項目的真正價值,是為每一個社區(qū)尋找或建立一片水源林地。對于哀牢山的哈尼族人,這取決于涌進(jìn)來的人如何對待森林,而對于中國更多的大城市,則取決于那些城市的人什么時候開始真的飲水思源。