荊江沙市河段河道演變趨勢分析

石建華 呂金林 徐梅珍

(1.長江水利委員會水文局荊江水文水資源勘測局,湖北荊州 434002;2.長江水利委員會水文局漢江水文水資源勘測局,湖北丹江口 442700)

1 概述

沙市河段為微彎分汊型河道,上起楊家腦、下至觀音寺,全長52 km。河段上游分別有沮漳河入匯、太平口分流。河段內多洲灘,主要有太平口心灘、三八灘以及金城洲。荊江沙市河段河勢調整,對沙市的堤防、荊江分洪工程、航道整治工程、橋梁、涵閘等水利工程會產生重要影響。因此,分析荊江沙市河段河道演變趨勢具有重要意義。

2 河道演變

近200 a來沙市河段河道平面形態變化不大。1756年,楊林磯附近有窖金洲江心灘,呈微彎分汊形態,柳林洲岸線大致與現今沙市市區段岸線成一直線。1900年后,沙市至萬城堤段近岸河床開始逐年淤積,形成學堂洲。1933年后三八灘形成,沙市河彎出現了新的微彎分汊形態。金城洲1901年出現,與上游學堂洲、三八灘同期形成。

沙市河段由太平口過渡段、三八灘、金城洲微彎分汊段組成。1959年,沮漳河出口人工改道上移800 m至新河口處。20世紀50年代以來,河段河勢基本穩定,河道演變主要表現為河段內局部深泓線擺動、洲灘消長及主支汊易位等。

2.1 岸線變化

20世紀90年代以前,該河段崩岸范圍較廣,主要分布在彎道凹岸及順直過渡段的貼流段。學堂洲段一度崩岸長約6 km,最大崩寬達220 m;右岸的西流灣(三八灘右汊)崩岸,主要發生在70年代初。2000年汛后,隨著應急工程實施,新增護岸長約8 km。

2.2 深泓平面變化

根據1975年以來實測資料,沙市河段深泓平面變化主要發生在沮漳河出口及3個汊道段,同時受上游來水來沙變化、河床橫向變形影響表現出較強的階段性。

2.3 縱剖面變化

沙市河段河床縱剖面形態為自上游向下游呈鋸齒狀降低,汊道間過渡段坡降遠小于汊道段。由于河床的沖刷,近期沙市河段河床縱剖面變化總體表現為下切。分段主要表現為汊道之間過渡段下切幅度小于汊道段。

2.4 洲灘變化

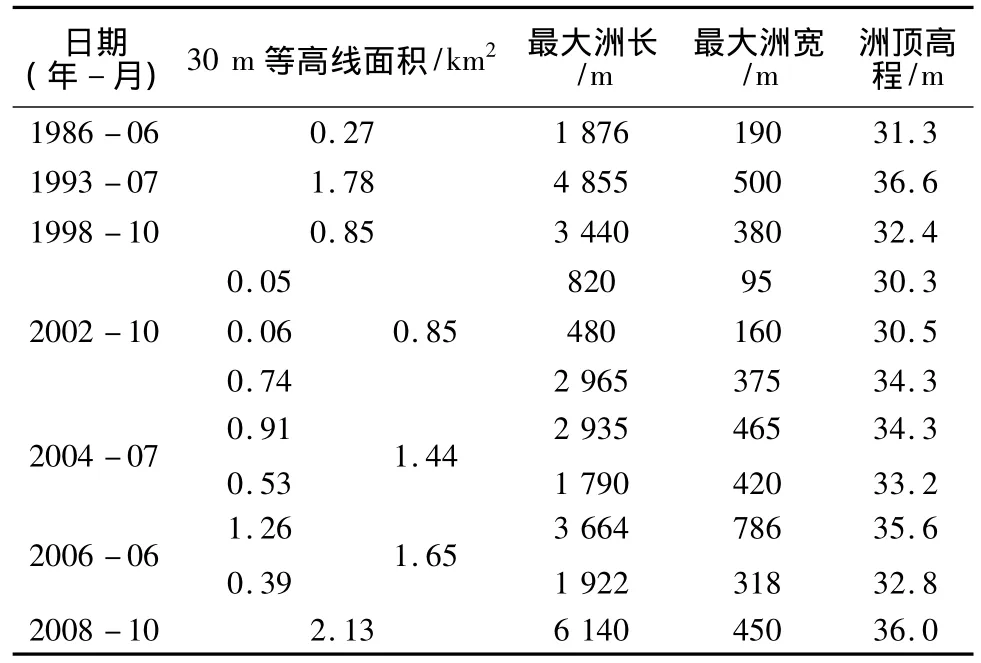

太平口心灘位于沙市河段中上段,1986~1993年逐漸淤積發育并向下游移動,1993年灘頂高程達到最高;1998~2002年心灘灘頭進一步下移,灘體沖刷萎縮并一分為三;2004~2008年灘體主要以淤積為主,至2008年,灘體合并成一個完整心灘,灘頭大幅淤積上提,面積達到歷年最大,太平口心灘特征值統計見表1。

表1 太平口心灘特征值統計

臘林洲位于沙市河段中上段右岸。20世紀80年代末,邊灘洲頭持續沖退。2002~2006年,橫向近似平行崩退約50 m,縱向往下游延伸,中部灘唇凸現部分向下移動,尾部上提。2006~2008年,邊灘繼續沖刷崩退。

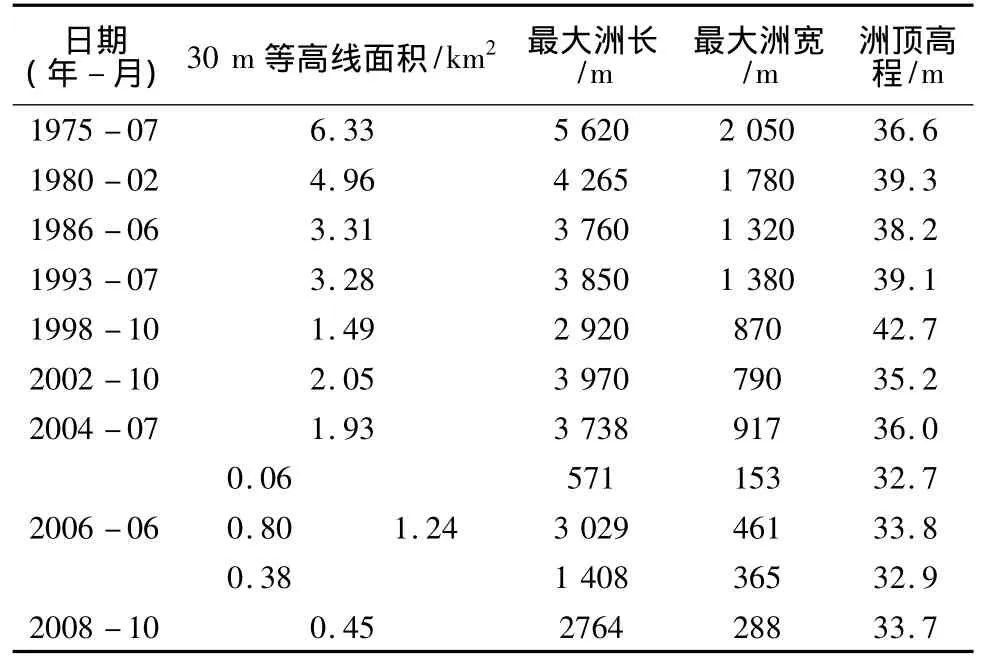

三八灘位于沙市河段中部,處于荊39~荊43斷面之間。三八灘主要變化特征值見表2。1975年三八灘與臘林洲分離,成為獨立心灘,之后灘體呈沖刷萎縮狀態,1998年原三八灘灘體逐漸解體,大洪水后,灘頂高程淤至歷年最高。1998~2002年,三八灘上提左移。2002~2008年,三八灘灘頭及頭部右緣沖刷后退,灘體頭部下移且左偏。

表2 三八灘特征值統計

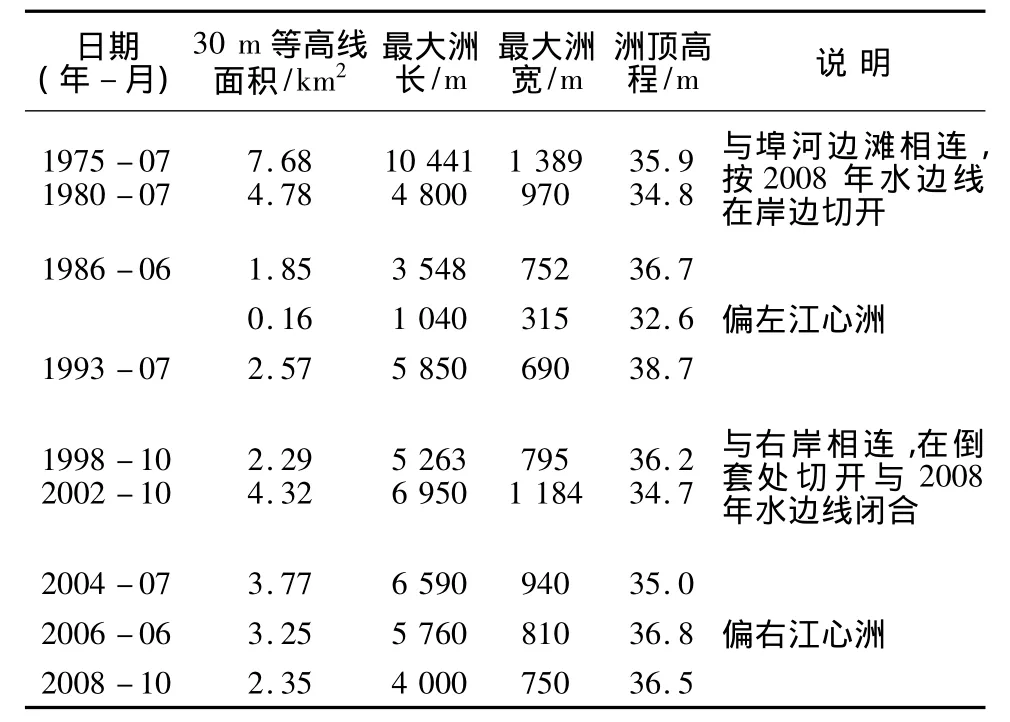

金城洲位于沙市河段尾段,近期變化特征值見表3。1975~1980年,金城洲與埠河邊灘邊成一體,汛期一般為潛洲,枯季表現為凸岸邊灘,無汊道出現。1980~1986年,金城洲與邊灘分離,洲頂高程增高,上下延伸,面積擴大;1990年前后,右槽發育,形成左、右汊道爭流。1998~2002年,洲灘沖刷降低,左槽擴展,右槽淤積。2002~2008年,金城洲洲體總體沖刷萎縮,左汊、右汊均有所沖刷,尾部上提,灘頂高程有所抬高。

表3 金城洲特征值統計

2.5 汊道變化

沙市河段內主要汊道為三八灘、金城洲汊道。

三八灘汊道,1991年以前左汊發育,其分流分沙比明顯大于右汊,自1998年大洪水以后,左汊萎縮,右汊發展成為主汊。三峽水庫蓄水運行以來,右汊繼續擴展為中泓主流,分沙比有所增大。

金城洲汊道,多年來左汊為主汊。1989~1996年枯水期兩汊相互爭流,右汊分流分沙比一度有增大趨勢,且個別年份右汊為主汊,但右汊深泓高程始終高于左汊。1998年后,金城洲洲體左緣沖刷,右汊大幅度淤積,2006年5月沙市站實測流量約9000 m3/s時,左汊分流分沙比超過85%。

3 河道演變趨勢分析

3.1 河道沖刷與淤積

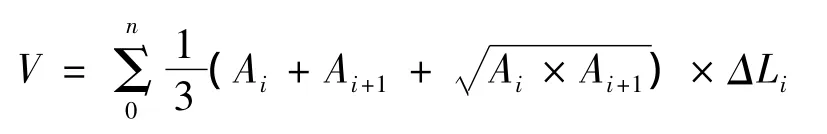

河段沖淤量采用了荊江河段多年來固定斷面測量資料進行計算。計算方法采用斷面法,其計算公式為:

式中V為漕蓄量,萬m3;Ai為第i個橫斷面面積,m2;ΔLi為第i~i+1橫斷面之間間距,m。

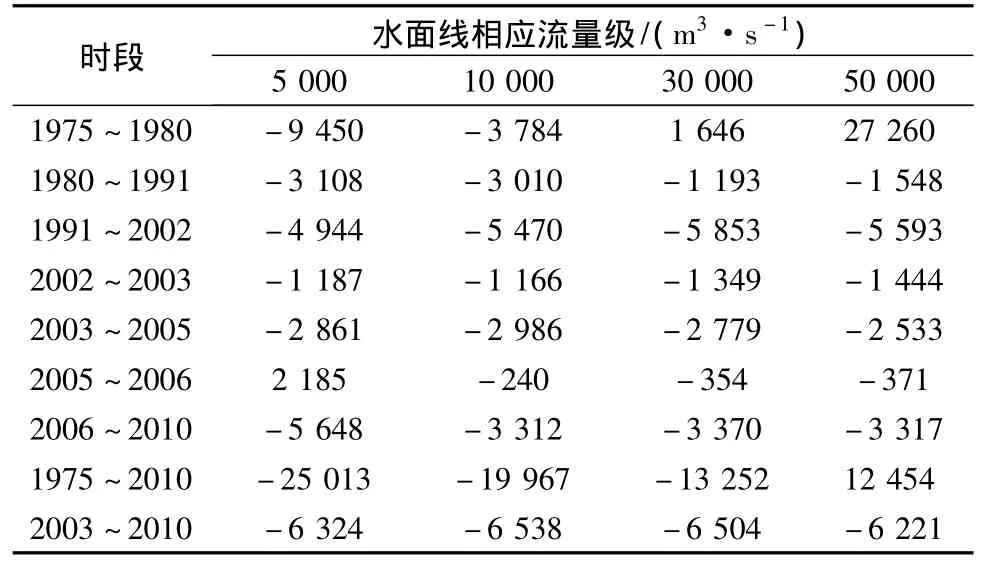

根據1966~2008年實測水道地形及固定斷面資料,用斷面地形法計算出整個沙市河段(荊25~荊52斷面)枯水河床、基本河床、平灘河床和高水河床(相應宜昌流量分別為5000,10000,30000,50000 m3/s)水面線下河床沖淤成果(見表4)。

表4 沙市河段沖淤量計算成果 萬m3

計算結果表明,從時段上看:下荊江裁彎后期(1975~1980年),沙市河段洲灘(三八灘)發育,沖槽淤灘,30000 m3/s水面線以上河床大幅淤積;葛洲壩運用初期(1980~1991年)(期間太平口心灘、金城洲發育),該河段總體表現為沖槽,中灘淤漲,高灘沖刷;1991~2002年,沙市河段30000 m3/s水面線以下河床沖刷,高灘有所淤積,但總體沖刷;三峽水庫蓄水初期(2003~2010年),由于水庫攔蓄上游來沙后清水下泄,該河段枯水河槽發生強烈沖刷,但高水河床有所回淤。

3.2 河段河勢演變

三峽水庫蓄水運行后,壩下游沖刷影響至武漢,荊江河段首當其沖。由于護岸工程的保護和航道整治工程的實施,沙市河段局部河勢的自然調整得到抑制,沙市河段微彎分汊形態維持不變,河勢在一定時期內不會發生大的調整,但局部區域有可能發生小幅調整。

4 結語

多年來,沙市河段受來水來沙變化、水利工程以及交通設施建設等影響,總體河勢穩定,但河段內局部河勢有所調整。三峽水庫蓄水運行后,由于清水下泄、含沙量大幅減少,荊江河段會發生明顯沖刷,沙市河段河床出現較強沖刷,深泓下切,這一演變趨勢將會長期持續,直至沖淤平衡。