農民對農地保障功能的主觀認知差異及影響因素分析:基于浙、贛、桂三省506份農戶調查

涂瓊理,鄒秀清

(1.華中農業大學經濟管理學院,湖北武漢430070;2.江西財經大學旅游與城市管理學院,江西南昌330032)

1 導言

大多數學者認為,中國現階段農地對農民的基本生活、就業、醫療、養老等具有一定的保障功能或作用[1-6],也有學者提出,在現有生產情況下,農村土地沒有能力承擔農民的社會保障,連農民最基本的生活,在其遭遇自然災害或者疾病、傷殘等不幸時,也無力承擔[7]。

農地對農民的生活保障功能究竟有多大?不少學者從不同角度進行了有益的探索。梁鴻通過計算土地收益與日常生活消費支出的差值,利用蘇南農村調查資料對蘇南農村家庭土地保障作用進行了研究,認為對不同經濟收入水平和消費水平的農戶而言,土地保障作用是相對的、有差別的[8]。樊樺在抽樣調查數據的基礎上,通過對比樣本農戶的土地收益和醫療支出,認為土地對于相當一部分農戶已不具備足夠的醫療保障能力,并進一步通過邏輯回歸證實了土地保障能力在不同地區和農戶間存在著明顯的差異[9]。王克強認為土地對農民有多重效用,以江蘇省為例,統計分析了土地對農民的基本生活保障效用、就業機會效用、直接經濟效益效用、子女繼承效用、征地后可以得到補償效用、以免重新獲取時支付大筆費用效用的相對大小,同時對影響土地基本生活保障效用的因素進行了實證分析,結論表明:農民的年齡、性別、文化程度、家庭農業純收入占總純收入的比例、對城市的向往程度等變量對土地的基本生活保障效用的影響是顯著的[10]。黎翠梅采用中國農村統計年鑒宏觀數據,從土地收入占農民收入的比重、農村勞動力非農化的比例以及農村社會保障制度建設的區域差異等角度進行分析,得出結論:中國農村土地對農民的保障功效區域分化十分明顯,東部沿海等經濟發達地區土地保障的功能已大大降低,而中西部等經濟欠發達區的農民則仍主要依賴土地保障[11]。雙文元以土地收益與貧困線和農民平均消費水平分別進行比較,實證分析了昌吉市土地對農民在基本生活、養老、醫療和就業方面的保障能力,結果表明,盡管農地更多地表現為社會保障功能,但對于占相當大比重的農戶家庭特別是貧困地區和單純依靠土地獲得家庭收入的農戶,土地無法提供充足的保障[12]。徐唐奇等結合鄂西北山區實地調查和全國統計數據,分析了農戶第一產業收入占人均總收入的比重、種植業收入占第一產業收入的比重,認為目前中國農地對農民家庭的社會保障能力明顯不足[13]。王瑜等從土地生存保障、就業保障和養老保障等多重視角進行分析,認為隨著經濟社會的變革和發展,農村土地保障功能變得十分有限并且不斷趨于弱化[14]。可見,對農地保障功能的研究,已有文獻或從農地收入與農民生活支出的角度分析,或從土地對農民保障效用的視角切入,少見探索農民對農地保障功能的主觀認知,相關實證分析也僅限于局部地區,鮮見較為系統的研究。

筆者認為,農地對農民保障功能的大小除了農地收入與農戶消費支出等經濟指標的客觀差異之外,還受農戶自身對農地保障作用的主觀認知的影響;而且,由于農戶自身資源稟賦,區域土地資源、社會經濟條件等方面的差異,農戶對農地保障作用的主觀認知也存在差異。本文基于浙江(浙)、江西(贛)和廣西(桂)三省506份農戶調查樣本,實證分析農地保障作用主觀認知的區域差異,應用排序選擇模型,研究農地保障功能主觀認知差異的影響因素,并提出相關政策建議。

2 調查方式和數據來源的說明

在充分考慮地理位置、社會經濟發展水平、人地因素、區位條件、資源稟賦等因素的基礎上,課題組在東部地區選擇浙江省的新昌縣和嵊州市,中部地區選擇江西省的星子縣和上饒縣,西部地區選擇廣西壯族自治區的藤縣和柳州市,進行農戶入戶問卷調查。

2010年暑期,由課題組成員帶隊,和來自調查地的大學生一起①之所以選擇來自調查地的大學生作為入戶調查員,主要是考慮大部分農民仍然不熟悉普通話。本地的大學生作為調查員,一方面便于和農民進行有效溝通,另一方面可以減少甚至消除農民的戒備心理和抵觸情緒,提高調查數據的準確性和可靠性。,分赴上述三省六縣(市)。每個縣(市)選擇兩個鄉(鎮),在被調查鄉鎮政府的幫助下,從戶籍管理數據庫中隨機抽取50戶左右的農戶,采取當面訪談的方式進行入戶調查,共收回農戶問卷576份,其中有效問卷506份。

3 農民對農地保障功能主觀認知的描述性統計分析

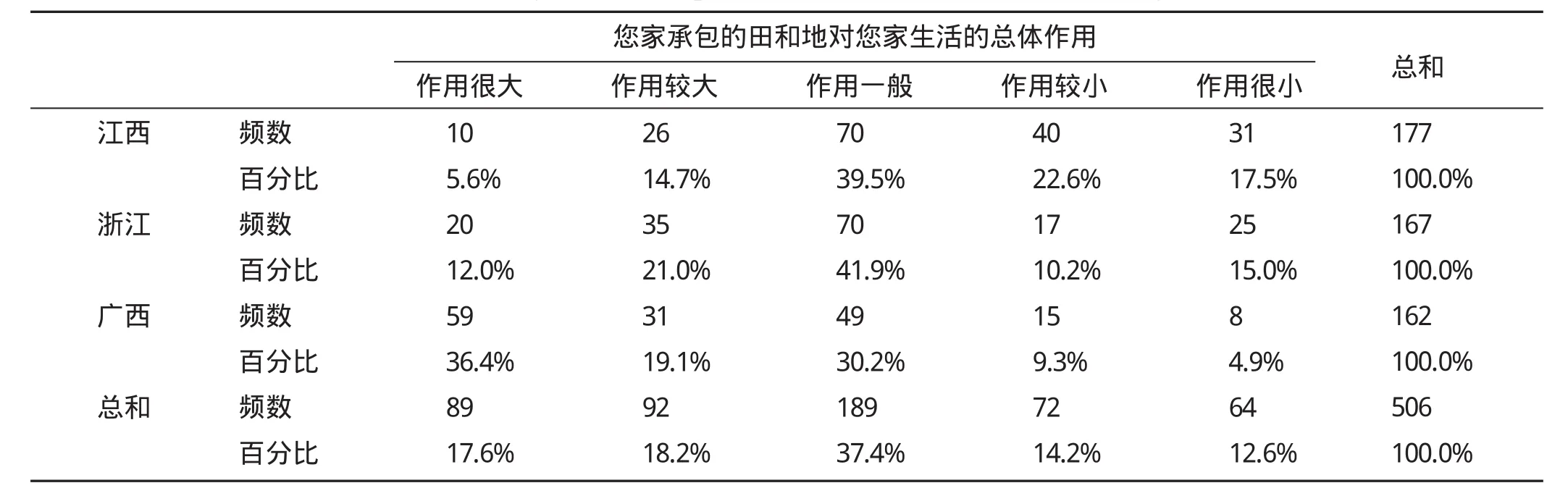

在農民自己看來,農地對他們生活的總體作用如何呢?不同區域的農民對此的主觀認知是否有顯著差異呢?為此,我們設計了調查問題“您覺得您家承包的田和地對您家的生活總體作用怎樣?”,可供選擇的答案有“a作用很大;b作用較大;c作用一般;d作用較小;e作用很小”。采用SPSS 17.0進行統計分析,結果顯示(表1):在506份有效問卷中,認為承包地對他們生活總體作用很大的有17.6%,作用較大的占18.2%,作用一般的占37.4%,作用較小的有14.2%,作用很小的為12.6%。可見,在64.2%的農民看來,承包地對他們生活的總體作用并不大。三省中,廣西農民中認為承包地對他們“生活總體作用很大”的最多,占了36.4%,而在江西和浙江農民中,認為承包地對他們“生活總體作用一般”的占比最大,分別為39.5%和41.9%。通過交叉列聯表卡方檢驗結果(表2),發現江西、浙江和廣西農民在承包地對他們生活的總體作用這一問題的認知上存在顯著差異。

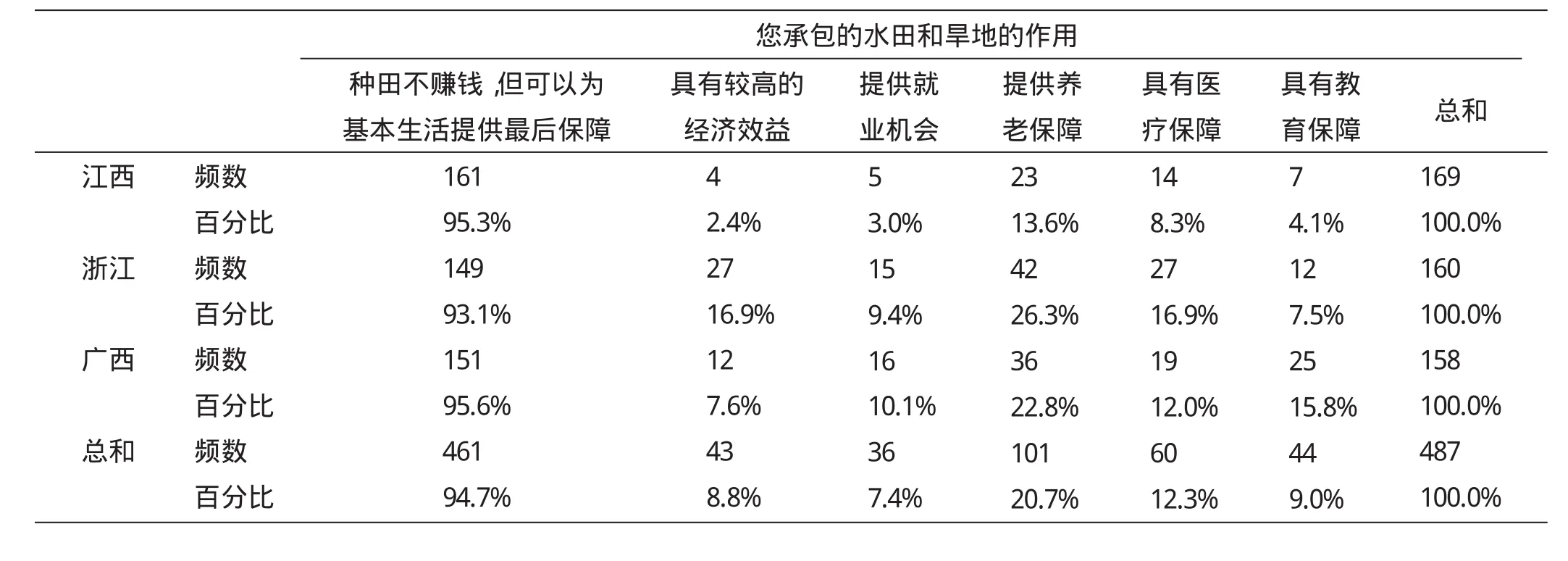

為了進一步了解在農民自己心中承包地對他們生活的具體作用有哪些,我們設計了調查問題“您認為您承包的水田和旱地對您的作用有哪些?(可以多選)”,可供選擇的答案有“a種田雖然不賺錢,但可以為基本生活提供最后保障;b具有較高經濟效益;c提供就業機會;d提供養老保障;e具有醫療保障;f具有教育保障”。采用SPSS多選項分析,結果顯示(表3):在487份該問題的有效問卷中,94.7%的農民認為“種田雖然不賺錢,但可以為基本生活提供最后保障”,8.8%的農民認為承包地“具有較高經濟效益”,7.4%的農民認為承包地可以“提供就業機會”,20.7%的農民認為承包地可以“提供養老保障”,12.3%的認為承包地“具有醫療保障”,9%的農民認為承包地“具有教育保障”。三省中,認為“種田雖然不賺錢,但可以為基本生活提供最后保障”的農民均在90%以上;認為種田“具有較高經濟效益”的浙江最高,占16.9%,江西只有2.4%。

表1 承包地對農民生活總體作用的自我感知Tab.1 The subjective cognition of the peasants towards the total function of agricultural land

表2 承包地對農民生活總體作用的卡方檢驗Tab.2 The Chi-square test of subjective cognition on the total function of agricultural land

表3 承包地對農民生活具體作用的自我感知Tab.3 The subjective cognition from the peasants towards the specific function of agricultural land

4 農民對農地保障功能主觀認知差異的影響因素分析

4.1 研究假說

根據已有研究成果和實地調查經驗,同時邀請相關專家對變量選擇進行反復討論、充分論證,將農戶對農地保障功能大小主觀認知的主要影響因素分成以下幾組,并提出相應的假說。

(1)被調查農民特征。主要是考慮被調查農民的年齡、性別及受教育程度對農地保障作用主觀認知差異的影響。劉甜甜以山東省鄒平縣青陽鎮為例,分析了農戶性別、年齡、收入、文化程度等變量與農戶對土地重要性的認知等態度變量的相關性,認為性別與農戶的態度不相關,而年齡、教育水平與社會保障需求以及土地的重要性存在相關性[15]。一般認為,年齡越大的農戶,依戀土地的情結越深,土地在他們心目中有著更加重要的地位;教育水平越高,從事非農產業或兼業的機會越多,農業收入占總收入的比重可能較低,認為土地保障作用較低的可能性越大。假定:被調查農民的性別對農地保障作用大小認知的影響可正可負,而農戶的年齡和受教育水平是影響農地保障作用大小主觀認知的重要個人特征。

(2)家庭特征。農戶家庭基本情況,主要是考慮農戶的資源稟賦、擇業行為、收入情況、農戶的支出等對農地保障作用主觀認知差異的影響。主要變量有人均家庭收入、人均耕地面積、從事農業生產人口數、農地收入占家庭總收入比重和農地收入占總支出比重。農戶勞動力人口及耕地資源特征,反映了農戶家庭人口壓力及其土地資源的稀缺程度,而農業收入水平高低則反映了農業在農民家庭中的相對重要性。根據梁鴻在蘇南地區的調查,81.6%的農戶的土地收益不能夠維持家庭日常生活消費的支出;對非農就業機會較多、非農收入不斷增加的農戶來說,土地所能起的保障作用已日益弱化[8]。蔡霞分析了農村勞動力對土地保障功能的影響,認為大量農民轉向非農生產造成土地粗放經營和土地撂荒,影響了土地的經濟效益發揮,同時也制約著農村經濟發展[16]。陳東強實證研究了老人所擁有的土地面積和養老保障的關系,認為隨著承包土地面積的增加,農戶對土地養老保障的心理認可程度逐漸提高[17]。一般地,人均耕地面積越大,從事農業生產的勞動力越多,農地收入占家庭總收入的比重越高,農地收入占總支出比重越高,農民認為土地保障作用較大的可能性越大。據此假定:以上4者對農民的農地保障作用大小主觀認知的影響是正向的,而人均家庭收入對農地保障作用大小認知的影響可正可負。

(3)農戶所在村莊特征,主要是考慮村莊的區位條件,村莊離縣城(城市)的交通距離、離交通主干道的距離等。雙文元分析了農地離城市距離與農戶對土地保障功能認識之間的關系,發現:農地距離城市遠近不同,農民對土地保障功能的認識也不同,遠郊農民對土地的依賴性要大于近郊農民[12]。邱幼云選擇福建龍巖的梁村和黎村、浙江余姚的劍村進行實證研究,分析了不同地理位置、經濟結構的村莊在土地流轉狀況和農地保障功能方面存在差異性[18]。一般來說,交通條件便利的村莊,信息渠道更為暢通,農民思想意識更為開放,市場經濟更為活躍,非農就業更為普遍,農業收入占總收入的比重可能較低,農民認為土地保障作用較低的可能性越大。因此,假定:村莊離縣城(城市)的交通距離越近、離交通主干道的距離越近,農民認為土地保障作用較低的可能性越大。

(4)區域宏觀區位特征。主要是指江西、浙江和廣西三省的整體宏觀經濟條件,地理位置等。齊莉梅根據對中國東、中、西部的實證研究,認為傳統意義的耕地保障功能已不能適應和滿足工業化社會、老年化社會的生活保障和養老保障需求,只有在耕地經營規模大、農業市場效益高的地區,耕地才能產生現代意義的生活和養老保障作用[19]。盧穎通過調研發現,土地保障功能在不同地區有不同效果,經濟發達地區農民對于土地保障的依賴性較低,更多的是一種心理上的保障;經濟落后地區,土地依然有很重要的保障功能[20]。區域土地資源、社會經濟條件等方面的差異,可能導致農戶對土地保障作用主觀認知的差異。假定:以中部的江西省為參照,浙江作為東部發達省份,農村非農產業較為發達,農民市場經濟意識較強,農民認為土地保障作用低的可能性較大;廣西作為西部省份,農村非農產業較為落后,農民小農思想較為保守,認為土地保障作用大的可能性較大。

4.2 模型選擇與變量說明

把農民對農地保障作用大小的主觀認知作為被解釋變量,對應的問卷是“您覺得您家承包的田和地對您家的生活總體作用怎樣?”,選擇項有“a作用很大;b作用較大;c作用一般;d作用較小;e作用很小”。由于這5個答案之間具有一定的順序和級別,所以本文在研究農民對農地保障作用主觀認知的影響因素時,采用ordered choice model進行分析。設因變量“農民對農地保障作用大小的主觀認知”為Function,農戶選擇“作用很小”時賦值 0,“作用較小”為 1,“作用一般”為 2,“作用較大”為 3,“作用很大”為 4。

根據前面的分析與假說,本模型擬引入以下4類12個解釋變量:(1)被調查農民特征變量:年齡(Age)、性別(Sex)、受教育程度(Edu);(2)家庭特征變量:從事農業生產人口數(Lab)、人均耕地面積(Land)、人均家庭收入(Pcinc)、農地收入占家庭總收入比重(Ratio1)以及農地收入占總支出比重(Ratio2);(3)農戶所在村莊特征變量:離縣城的交通距離(Distanc1)、離交通主干道的距離(Distanc2);(4)區域宏觀區位特征變量:本次研究樣本來自浙江、江西和廣西三省,以江西省為比較基礎,回歸分析中引入二個虛擬變量Province1、Province2。當樣本來自浙江省時,Province1=1,其他情況Province1=0;當樣本來自廣西省時,Province2=1,其他情況Province2=0。

4.3 計量模型運行結果

采用Stata/SE11.0計量分析軟件并選擇其中的Ordered logistic regression運算模塊,對506份農戶調查數據進行模型估計運行①由于1份調查數據存在信息缺失,最后進入模型的問卷為505份。。首先將所有的解釋變量引入回歸方程,進行模擬計量。結果顯示,解釋變量Sex、Age、Edu、Lab、Pcinc、Ratio2、Distanc2對應的相伴概率P值均大于0.10和0.05,因此需要進一步測試上述不顯著的這些變量是否應該包含在模型中。在數據處理過程中,筆者逐步剔除相伴概率P值最大的解釋變量,依次為Sex、Edu、Ratio2、Lab、Age、Distanc2、Pcinc進行回歸,直到所有的解釋變量均達到顯著水平為止。一共得到了9個計量估計結果。

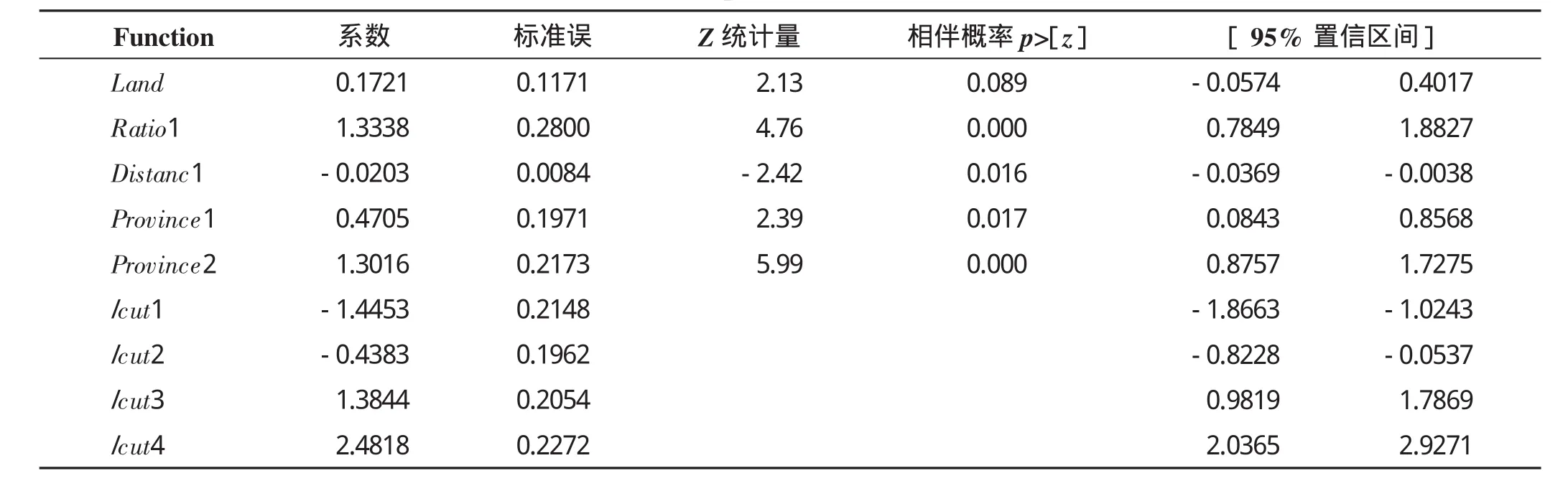

模型9去除了所有影響不夠顯著的變量,保留變量Land、Ratio1、Distanc1、Province1、Province2,重新構建模型,運行結果見表4。從相伴概率P值來看,模型9中的Land解釋變量系數在10%的水平下顯著,其余變量系數均在5%的水平下顯著。保留的5個變量經多重共線性的識別,發現不存在多重共線性問題。從平行性檢驗來看,檢驗結果的顯著性為0.081,大于0.05的臨界值,說明所有的回歸方程相互平行。因此,計量分析以模型9為準。

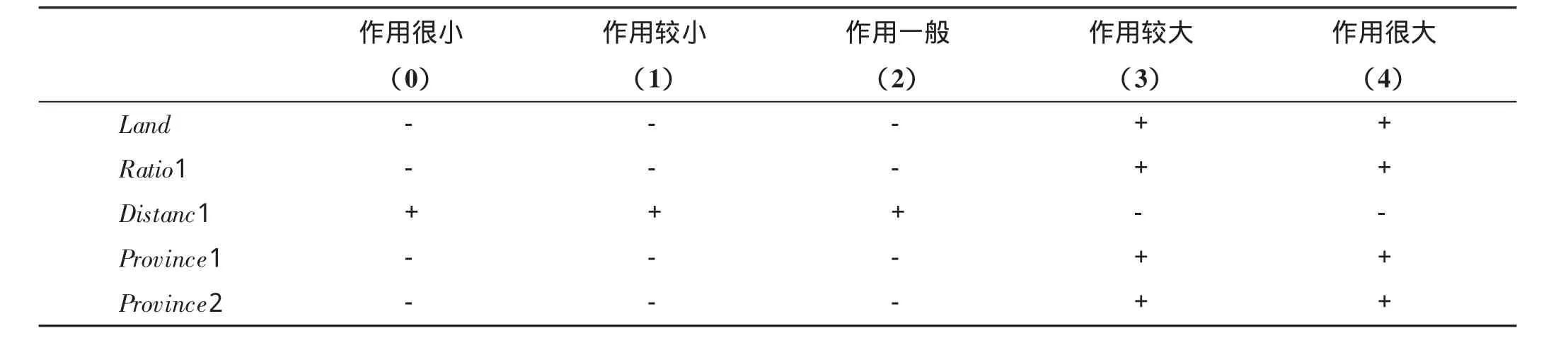

對模型9的預測能力進行檢驗,預測正確率為66%。可見,模型的預測效果較好。進一步考察模型9中的解釋變量對因變量具體取值0、1、2、3和4的邊際效應,整理輸出結果,得表5。發現在10%的顯著性水平下,因變量取值為 0、1、2、3和 4時,解釋變量的邊際效應均非常顯著。這意味著 Land、Ratio1、Distanc1、Province1和Province2中的任意一個解釋變量發生單位變化時,農戶選擇0、1、2、3和4的可能性就會發生相應變化。

4.4 模型估計結果分析

根據模型估計結果,農戶對農地保障作用主觀認知的主要影響因素及其顯著性和影響程度歸納如下:

(1)人均耕地面積大小和農地收入占家庭總收入比重高低對農民的農地保障作用主觀認知具有十分重要的影響。與研究假設一致,模型9的估計結果(表4)表明,人均耕地面積系數(0.1721178)和農地收入占家庭總收入比重系數(1.333798)均為正。這說明,總體而言,人均耕地面積越大,或者是農地收入占家庭總收入比重越高,在其他條件不變的情況下,農戶認為農地保障作用較大的可能性越大,但是對于那些認為農地保障作用一般、作用較小和很小的農戶而言,人均耕地面積和農地收入占家庭總收入比重的邊際效應為負值(表5),也就是說,對這部分農戶而言,人均耕地面積越大,或者是農地收入占家庭總收入比重越高,農戶認為農地保障作用較小的可能性越大。而對于那些認為農地保障作用較大和很大的農戶而言,人均耕地面積和農地收入占家庭總收入比重的邊際效應為正值(表5)。這意味著,對認為農地保障作用大的農戶而言,人均耕地面積越大,或者是農地收入占家庭總收入比重越高,農戶認為農地保障作用較大的可能性越大。這背后隱藏的邏輯可能是,在某一臨界人均耕地面積以內,出現了農業生產總成本大于或接近于耕地收益的現象,此時耕地面積越多,雖然農地收入占家庭總收入比重越高,但是由于生產成本非常高,農業利潤很低甚至是虧本經營,導致農民認為農地保障作用小;當人均耕地面積大于某一臨界值時,由于規模經濟的原因,導致農業平均生產成本較大下降,此時耕地面積越多,農業利潤越高,農民因此認為農地保障作用大。與預期不一致的是,農地收入占總支出的比重對農民農地保障作用主觀認知并沒有產生顯著影響。這可能是因為,絕大多數農戶的農地收入與生活總支出比較,都出于“入不敷出”的狀態,因此在農民心目中,這個變量對農地保障作用大小的影響并不重要。事實上,調查結果顯示,在506份有效問卷中,農地年收入能夠支付農民日常基本生活開支、醫療費和養老開支等基本支出的只占17.4%;如果考慮建房費用、教育費用等大額開支,絕大多數農民將“入不敷出”。

表4 模型9(最終模型)的輸出結果Tab.4 The output results of final model 9

表5 10%的顯著性水平下模型邊際效應匯總Tab.5 The marginal effects of final model under 10%significance

(2)村莊的區位條件,尤其是村莊離縣城(城市)的交通距離,是影響農民農地保障作用主觀認知的重要因素。模型9的估計結果表明,村莊離縣城(城市)的交通距離在5%水平上顯著,且系數為負值(-0.0203471),這與預期結果是一致的。村莊離縣城(城市)的交通距離越近,越靠近城市郊區,特色農業相對發達,市場信息較通暢,運輸、銷售成本等較低,利潤較大,從而農戶認為農地保障功能作用大的可能性越大;離縣城(城市)交通距離較遠的偏遠村莊,主要是傳統農業,利潤較低,從而農戶認為農地保障功能作用小的可能性越大。對于那些認為農地保障作用一般、作用較小和很小的農戶而言,村莊離縣城(城市)交通距離的邊際效應為正值;對于那些認為農地保障作用較大和很大的農戶而言,其邊際效應為負值(表5)。與預期有出入的是,村莊離交通主干道的距離對因變量的影響并不顯著,這可能與當前農村公路建設非常普及有關。

(3)區域宏觀區位特征對農民農地保障作用主觀認知的影響非常顯著。結果顯示,區域虛擬變量對農民農地保障作用主觀認知的影響非常顯著,但是Province1的系數為正(來自浙江省的樣本),這與預期的不一致。究竟是調查樣本的原因,還是由于區域社會經濟系統的復雜性導致難以確定對農民農地保障作用主觀認知的作用方向,有待進一步分析、檢驗。一種可能的解釋是,浙江調查區域的農村非農產業和農業都較發達,農業收入的絕對值較高,因此總體而言,浙江農民認為農地保障作用較大。不管如何,一個不爭的事實是,農民農地保障作用主觀認知的省際差異非常顯著。因此,深入研究農民農地保障作用的區域影響因素,因地制宜進行農地產權制度創新,是一項非常重要的現實研究課題。

(4)被調查人特征變量,從事農業生產人口數等家庭特征變量對農民農地保障作用主觀認知的影響不顯著。被調查農民的年齡、性別、受教育程度,對農民農地保障作用主觀認知的影響均不顯著。說明農民農地保障作用主觀認知受這些變量的影響很小。與預期假設不一致,從事農業生產人口數對因變量的影響也不顯著。這可能是因為,在當前大多數農村人均耕地面積較小、農地細碎化耕作的現實情況下,農業勞動力還沒有成為一種“稀缺”生產要素,因此對農地保障作用主觀認知的影響并不顯著。當然,更深入、具體的原因尚有待進一步調查研究。

5 主要結論及政策啟示

浙、贛、桂三省506份農戶調查結果顯示,在64.2%的農民自己看來,承包地對他們生活的總體作用并不大,但是,調查樣本中94.7%的農民同時認為種田雖然不賺錢,但可以為基本生活提供最后保障。這就是當今中國農地制度創新面臨的兩難現實困境:一方面,農地客觀上并沒有為農民提供多大經濟保障;另一方面,農地在農民心中又成為了基本生活的最后保障。破解這一兩難現實困境的主要思路,一要大力提高農戶農業收入;二要切實保障農民土地權益;三要普及完善農村社會保障。

統計檢驗表明,江西、浙江和廣西農民在承包地對他們生活總體作用這一問題的主觀認知上存在顯著區域差異。因此,現階段在進行農地產權制度創新時,應充分認識農地保障功能存在區域差異這一現實背景,考慮不同農戶主體自身稟賦和區域資源、經濟和社會發展條件的差異性,因地制宜進行農地產權制度創新。

影響農民對農地保障作用主觀認知的因素,主要有人均耕地面積、農地收入占家庭總收入比重,以及村莊離縣城(城市)的交通距離、區域宏觀區位特征等。實證結果表明,當農戶人均耕地面積大于某一臨界值時,由于規模經濟的原因,農業平均生產成本較大下降,此時耕地面積越多,農業利潤越高,農地保障作用越大。因此,要推進農地流轉與使用制度改革,實現土地要素的有效流轉和適度集中,為現代農業適度規模經營提供土地保障。

(References):

[1]沈曉豐.農村土地的社會保障功能與產出效率分析[J].重慶師范學院學報,2003,(3):112-115.

[2]鄭景驥.中國農村土地使用權流轉的理論基礎與實踐方略研究[M].成都:西南財經大學出版社,2006:39-40.

[3]曹陽.中國農村非農產業群體社會保障研究報告[M].北京:中國社會科學出版社,2006:46-50.

[4]孟勤國.中國農村土地流轉問題研究[M].北京:法律出版社,2008:12-14.

[5]陳美球,周丙娟.農戶耕地保護心態與行為[M].北京:現代教育出版社,2009:114.

[6]韓芳.農村土地養老保障功能研究[M].北京:知識產權出版社,2010:51-52.

[7]孔喜梅,楊啟智.質疑農村土地的社會保障功能[J].中國土地,2004,(1):47-48.

[8]梁鴻.蘇南農村家庭土地保障作用研究[J].中國人口科學,2000,(5):32-39.

[9]樊樺.土地醫療保障能力及其對農戶參加合作醫療意愿的影響[J].中國人口科學,2002,(1):51-58.

[10]王克強.土地對農民基本生活保障效用的實證研究——以江蘇省為例[J].四川大學學報(哲學社會科學版),2005,(3):5-11.

[11]黎翠梅.基于農地保障功能區域差異視角的探討[J].求索,2007,(9):24-26.

[12]雙文元.轉型時期新疆昌吉市農村土地保障功能研究[D].烏魯木齊:新疆農業大學,2008:16-17.

[13]徐唐奇,楊俊,張安錄.農地社會保障功能與現代農業發展的現實矛盾與化解途徑[J].農業現代化研究,2010,(6):641-645.

[14]王瑜,黃蓓,楊翠迎.農地社會保障功能弱化與農村社會保障制度建設[J].農村金融研究,2011,(4):59-62.

[15]劉甜甜.土地在農戶家庭生活保障中的功能研究——基于山東省鄒平縣的農戶問卷調查[J].內蒙古農業大學學報(社會科學版),2011,(1):103-105.

[16]蔡霞.中國農村土地的社會保障功能分析[J].廣西經濟管理干部學院學報,2010,(1):22-26.

[17]陳東強.60后農民的土地養老保障研究[J].安徽農業科學,2012,40(21):11080-11082.

[18]邱幼云.土地流轉背景下的農戶保障——基于閩浙兩省的實證調查[J].中國青年政治學院學報,2012,(2):74-78.

[19]齊莉梅.農村人口養老資源的數據分析[A].中國社會科學院農村發展研究所.中國農村發展研究報告(4)[C].北京:社會科學文獻出版社,2004:187-220.

[20]盧穎.重慶市農村土地保障功能問題研究[D].重慶:重慶工商大學,2010:36-50.