巴西塞爾希培阿拉戈斯盆地油氣地質特征研究

饒軼群,李 理 (中石化華東分公司石油勘探開發研究院,江蘇 南京 210011)

饒軼群,李 理 (中石化華東分公司石油勘探開發研究院,江蘇 南京 210011)

對巴西塞爾希培-阿拉戈斯盆地油氣地質特征進行了探討。盆地主要經歷了裂谷期前、裂谷期、過渡期和漂移期4個構造演化階段,并對應4套地層單元。盆地最主要烴源巖為Muribeca組Ibura段灰質泥巖。最主要的儲層為阿普第階Muribeca 組Carmopolis段礫巖和含礫砂巖。斷層和不整合面作為油氣運移通道。盆地發育4套油氣系統,其中 Ibura-Carmopolis/Calumbi油氣系統是最主要的油氣系統。下一步的勘探方向為地層圈閉、成藏條件好的小型圈閉、更深層系和深水區域。

塞爾希培-阿拉戈斯盆地;含油氣系統;勘探潛力

塞爾希培-阿拉戈斯盆地位于巴西東海岸,呈北東-南西展布,長約350km,寬約35km。陸上面積1.3×104km2,海上面積3.276×104km2(至水深3000m)。北面邊界為Maragogi隆起,南部邊界為Jacuipe隆起。盆地勘探始于上世紀30年代,1935年開始地震勘探,并鉆探第1口井(2-AL-1),截止2010年盆地鉆井4578口,其中勘探井996口,開發井3582口。二維地震3.9927×104km2,三維地震4.523×103km2。1957年取得油氣發現,1963年發現了規模最大的Carmopolis油田,至今已發現104個油氣田,可采儲量14.908億桶。下面,筆者對巴西塞爾希培-阿拉戈斯盆地油氣地質特征進行了探討。

1 構造特征

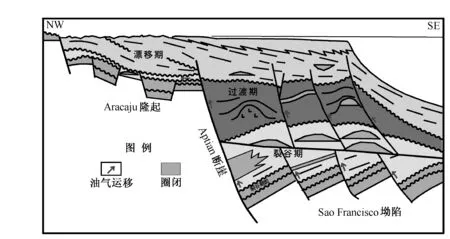

圖1 塞爾希培-阿拉戈斯盆地地質剖面圖

塞爾希培-阿拉戈斯盆地位于巴西東海岸東-南東區,主要經歷了裂谷期前、裂谷期、過渡期和漂移期4個階段[1]。裂谷期前地殼抬升,邊緣形成坳陷。裂谷期開始于晚紐康姆期,早期裂谷受一系列南北和北-北東-南-南西向鏟式正斷層控制,形成地塹湖系。陸上和淺水區域為受相對較小規模的順向和反向斷層控制的地塹。過渡期沉積了盆地第1套海相地層和鹽巖。漂移期盆地在大陸地殼邊緣的抬升形成Aptian斷崖,隨后鹽巖活動,形成生長斷層和滾動背斜等。

塞爾希培-阿拉戈斯盆地自西向東以Aptian斷崖為界劃分為Aracaju隆起和Sao Francisco坳陷(見圖1),主要發育北-北偏東向和東偏北向2組斷層。北-北偏東向斷層形成于紐康姆期裂谷階段,主要呈鏟式,斷層下降盤地層厚度增大。東偏北向斷層為走滑斷層,連接北-北偏東向斷層[2]。

2 地層特征

塞爾希培-阿拉戈斯盆地是巴西東海岸盆地中地層最全的盆地[3]。盆地基底主要為前寒武紀變質巖,在盆地東北部以石炭紀和二疊紀的沉積巖為基底。裂谷期前地層主要包括晚侏羅世Bananeiras組陸相紅色泥巖和Serraria組砂巖。

裂谷期主要是河流相和湖相沉積[4]。早白堊世紐康姆期Barra de Itiuba組為灰綠色泥巖、粉砂巖和細-極細透鏡體砂巖,顯示低能量河流-湖相沉積環境。晚紐康姆期,盆地大部分地層為Barra de Itiuba組,余下部分地層為Rio Pitanga組礫巖和角礫巖以及Penedo組砂巖。紐康姆期地層沉積后,在盆地南部出現沉積間斷,形成Muribeca不整合面。

Muribeca組為主要的產層,分為3段,即Carmopolis段、Ibura段和Oiteirinhos段。Carmopolis段巖性為粗碎屑巖夾灰綠色泥巖,向上粒度變細。Ibura段底部巖性主要為瀝青頁巖、白云質灰巖、白云巖和鹽巖。與非洲加蓬海岸盆地不同的是,Ibura段發育2套鹽巖層:第1套鹽巖為阿普第早期,第2套鹽巖為阿普第晚期。Oiteirinhos段為灰色-暗色泥巖、灰巖和粉砂巖互層。

塞爾希培-阿拉戈斯盆地第1套海相沉積為晚阿普第-晚阿爾比Riachelo組,可分為4段,即Angico段、Taquari段、Maruim段和Aguilhada段。Angico段為細粒-礫狀砂巖夾粉砂巖、泥巖和介殼灰巖;Taquari段為淺灰色灰巖和泥巖互層;Maruim段為主要為鮞狀-豆狀灰巖和生物礁;Aguilhada段為糖粒狀白云巖夾砂-泥巖。

土侖-桑托期Cotinguiba組與下覆Riachelo組之間存在一不整合面,該組主要為泥質灰巖和泥灰巖。盆地東南部為泥巖和粉砂巖。坎佩尼期-始新世Piacabucu組Calumbi段為砂巖和灰巖。

3 油氣地質條件

3.1烴源巖

按沉積環境劃分,該盆地發育5種類型烴源巖:湖相淡水型(紐康姆-巴列姆)、湖相鹽水(阿普第)、海相蒸發(阿普第)、海相碳酸鹽巖(阿爾比)、廣海缺氧環境(晚白堊)。其中海相蒸發阿普第階Muribeca組Ibura段灰質泥巖為主要烴源巖層系。

圖2 Ibura段有效烴源巖和Ibura-Carmopolis油氣系統分布圖

Ibura段烴源巖平均厚度200m,最大700m。總有機碳平均3.5%,最高12%。有機質類型以Ⅰ型為主,局部Ⅱ型。在海上埋深超過2500m的區域,烴源巖已開始生烴。生烴中心位于海上(見圖2)。

烴源巖熱演化史研究發現,烴源巖中80%的有機質轉換成油氣[6]。晚馬斯特里赫特期開始生烴,一直持續到現在,最主要的生排烴期為漸新世。

3.2儲層特征

該盆地儲層分布于侏羅到第三紀多套層系,以砂巖為主,局部有灰巖儲層。盆地主要發育4套儲層:①侏羅系Serraria組河流相粗粒砂巖;②貝里阿斯-巴列姆階Barra de Itiuba組三角洲和風成砂巖;③阿普第階Muribeca 組Carmopolis段礫巖和含礫砂巖;④晚白堊-早第三紀Calumbi組濁積砂巖。最主要的儲層為阿普第階Muribeca組Carmopolis段礫巖和含礫砂巖,在塞爾希培次盆分布廣泛,其礫砂巖成分為石英(45%)、長石(11%)和巖屑(43%) ;儲集巖的粒度和泥質含量變化很大,從而造成儲集性變化也較大;孔隙度5%~33%,平均15%,滲透率(0.1~1000)×10-3μm-2。

現今埋深180~400m的儲層中一半的孔隙為次生孔隙,埋深400~700m的儲層中原生孔隙與次生孔隙比例為1∶4,埋深大于700m的儲層因白云質膠結和壓實作用,原生孔隙減少許多。

3.3蓋層

圖3 塞爾希培-阿拉戈斯盆地地層柱狀圖

該盆地蓋層主要有Calumbi組、Muribeca組Ibura段和Barra de Itiuba組3套:Calumbi組泥巖作為下覆Cotinguiba組砂巖和層內濁積砂巖的蓋層;Muribeca組Ibura段泥巖和鹽巖作為區域蓋層;Barra de Itiuba組泥巖作為下覆Serraria組河流相砂巖的蓋層。

3.4運移條件

該盆地的的運移通道主要為斷層和不整合面,運移方向有側向和垂向2種[5]。生烴中心位于海上,烴源巖生成的油氣側向運移至烴源巖層系中儲層聚集成藏,前期研究證實側向運移可達到40km以上。Ibura段烴源巖生成的油氣沿斷層向上運移至不整合面,沿不整合面側向運移,再向下運移至Carmopolis儲層,向上運移至上白堊統-第三系儲層。

3.5圈閉條件

4 油氣系統

塞爾希培-阿拉戈斯盆地發育Ibura-Carmopolis/Calumbi、 Barra de Itiuba- Barra de Itiuba/Serraria、Coqueiro Seco-Coqueiro Seco 和Maceio-Maceio油氣系統。

Ibura-Carmopolis/Calumbi油氣系統是最主要的油氣系統,該油氣系統的烴源巖Ibura段灰質泥巖,主要的儲層Carmopolis段礫巖-含礫砂巖和Calumbi組濁積砂巖,鹽巖為區域蓋層,層內的泥巖為局部蓋層。油氣側向和垂向運移至阿普第階Muribeca 組Carmopolis段礫巖-含礫砂巖和Calumbi組濁積砂巖聚集成藏。

5 典型油氣藏分析

塞爾希培-阿拉戈斯盆地中最大的油田為Carmopolis 油田,儲量3.3億桶。該油田主要的產層是Carmopolis 段砂巖、含礫砂巖和礫巖;次要產層是Barra de Itiuba 組透鏡狀細粒砂巖和Serraria組中粒、分選差砂巖。油層埋深550~800m,油層累計厚度最大可達106m。Carmopolis 段頂構造形態為東西向橢圓形穹隆,含油高度250m。巖心和油樣證據表明,Carmopolis油田烴源巖是Muribeca組Ibura段灰質黑色泥巖。油樣和烴源巖的生物標志物特征基本一致:植烷含量大于姥鮫烷,無環異戊間二烯化合物含量高。Ibura段烴源巖生成的油氣側向和垂向運移至Carmopolis段礫巖-含礫砂巖聚集成藏。Carmop-olis段儲層沉積環境為半地塹中的沖積扇。平面上以粒度劃分為4種巖相,向東粒度逐漸變小。垂向上分為8個產層,上部6個為Carmopolis段,下部2個分別為Barra de Itiuba 組和Serraria組。蓋層為阿普第階-阿爾比階鹽巖和海相泥巖。圈閉從裂谷初期開始形成,于早第三紀定形。

6 結 語

由于前期勘探主要集中在陸上,經過研究認為該盆地海上也具有一定的油氣資源潛力。海上烴源巖發育,鹽下層系儲集巖埋深較大,儲層物性是成藏的關鍵,且海上鹽上層系運移條件是成藏的主控因素。對全盆地而言,盆地絕大部分的大型構造型圈閉已勘探,下一步的勘探方向為地層圈閉、成藏條件好的小型圈閉、更深層系和深水區域。如2010年巴西國家石油公司在該盆地超深水實施1口井,勘探結果表明,其油氣藏規模大,儲層埋深5050~5400m,儲集物性好,從而證實了該盆地深水區域具有一定的油氣資源潛力。

[1]Mohriak W, Nemcok M,Enciso G.South Atlantic divergent margin evolution: rift-border uplift and salt tectonics in the basins of SE Brazil[A].West Gondwana: Pre-Cenozoic Correlations Across the South Atlantic Region[C].London:The Geological Society, 2008:365-398.

[2] Bradley M. A Geological and Geophysical Study of The Sergipe-Alagoas Basin[D]. Corpus Christi: Texas A&M University,2008.

[3] Eduardo A,Koutsoukos M. Structural Evolution of The Sergipe-Alagoas Basin[D].Houston:Rice University,1988.

[4] Mohriak W, Mello M. Crustal Architecture,Sedimentation,and Petroleum Systems in the Sergipre-Alagoas Basin,Northeastern Brazil[A].Petroleum Systems of South Atlantic Margins[C].Tulsa :American Association of Petroleum Geologists,2000:273-300.

[5] Mello M R,Mohriak W U.Selected Petroleum System in Brazil[A].The Petroleum system-From source to trap [C].Tulsa:American Association of Petroleum Geologists,1994:499-512.

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.09.008

P618.13

A

1673-1409(2012)09-N021-04

2012-05-11

饒軼群(1978-),男,1999年大學畢業,碩士,工程師, 現主要從事石油地質綜合方面的研究工作。

[編輯] 李啟棟