上古點校本《禮記正義》指瑕

瞿林江

(南京師范大學 文學院,江蘇 南京 210000)

《禮記正義》作為儒家十三部重要典籍之一,目前已出現三種點校本,即龔抗云先生點校的北大本、田博元先生點校的臺灣新文豐本,以及呂友仁先生點校的上古本。王鍔師說:“以上通過對龔本、田本和呂本的比較,我們可以看出,呂本在凡例的制定、底本的選擇、對校本的確定、標點、校勘和序跋的撰寫、附錄的收集等方面,都做得十分規范。”[1]390筆者近來整理、研究魏了翁 《禮記要義》(刪節 《禮記》經文、鄭《注》、孔《疏》而成編),故觀摩此書甚多,也深諳附議此點。但從底本的選擇到整理、標點,此本也并非完美無瑕。今稍加例舉,以待方家指正。

一、底本選擇

底本的選擇是整理一本書的先決條件,選擇好的版本作為底本,是古籍整理的一項重要工作,而這就需要整理者的眼光和學識。通過對比三種《禮記正義》整理者的對比,我不難發現以下兩點:

其一,北大本和新文豐本以阮本為底本,北大本好改動底本,《校記》均來源于阮校,且有的不加以說明。新文豐本較好地保留了阮本原貌,但標點存在巨大失誤。兩個整理本由于承襲阮本的校勘成果,而未細加考訂,故阮元失校,其便隨之失校。但較之于北大本,新文豐本的整理工作更顯得粗糙。

其二,上古本繞開阮本舊路,采用所謂的“八行本”,在充分保留底本原貌,不輕易改動底本文字的基礎之上,僅視阮元《校勘記》為一家之言,而博采歷代重要校勘成果,有效地避開了前兩個整理本因采用阮本而造成的失校和錯漏,對《禮記正義》的標點、校勘工作,做出了前所未有之貢獻。但需要注意的是,此本所謂的底本“八行本”并非南宋原刻。

此本《點校前言》說“此次點校以中國書店一九八五年出版的景宋紹熙本《禮記正義》為底本。此本初刻于南宋光宗紹熙壬子(一一九二),為《禮記》注疏合刻之第一祖本。因此本每半頁八行,故習稱八行本。”[2]8可見此本所用底本是一個覆刻本。關于南宋初刻本,陳鳣《經籍跋文》云:

此必南宋初刻,與山井鼎《考文》所據本多合,而彼有闕卷,此則純全,誠稀世之寶也。向為吳門吳拙庵行人所藏,傳于其子企晉博士。乾隆十四年,惠定宇徵君取校毛氏刻本,計脫誤萬余字,為跋而識之。有云:“四百年來闕誤之書,犂然備具,為之稱快。”其后,七十卷之本歸于曲阜孔氏。[3]270

可見南宋初刻本之版本之善,自不贅言。又據傅增湘《藏園群書經眼錄》、潘宗周《寶禮堂宋本書錄》,以及汪紹楹《阮氏重刻宋本十三經注疏考》記載,此本經元代遞修,且非黃唐原刻,先后歷經季滄葦、孔繼涵、盛昱、完顏景賢、袁克文、潘宗周等人收藏,后歸國家圖書館。

值得指出的是,潘宗周于民國十六年(1927)曾將此本景印出版,并且覆刻書板,贈予上海市文物管理委員會。1984年,中國書店與上海市文管會商議,加以重印,即我們現在所見的中國書店二十四冊之 《景印宋本禮記正義》,但此本已非南宋黃唐所刻之八行本《禮記正義》。國圖所藏宋本不易得觀,故上古本只能選擇中國書店本,其間難免有文字不統一處,而校者未審,讀者誤以為八行本原本如此。

即使以此本即八行本言之,其未錄陸德明《禮記釋文》,而《釋文》不能闕無,故上古本只得補錄。《點校前言》說:“今本之《釋文》乃此次補加,以○號識之。 ”[2]11可證。 《釋文》采鄭《注》者甚多,而此本為了保留《釋文》原貌,是以其所錄《釋文》與鄭《注》多有重復或不磨合者甚多,費去讀者許多眼力,而這些恰恰在阮元校刻本《禮記注疏》中都避免了。此亦可見,凡事有利者,必有一弊,讀者細觀可知。

二、商榷例舉

(一)標點之誤

古籍整理,源于上世紀初胡適等人的提倡,主要包括標點、分段、校勘、作注,以及撰寫出版前言等,其中特別是引進西文標點,在人名、地名旁加橫線,在書名旁加波浪線的做法,影響深遠,其優點自不待言,是值得我們繼承的。但標點古籍,必須嚴肅認真,否則會誤導讀者,失去整理的意義,對于經學典籍更當如此。此點校本主要有以下幾個方面標點失誤之處。

1.不統一。古籍標點,可商榷處很多,但貴在統一。但此書中不統一之處甚多,如:

①“其神祝融”(頁677,大字行2)中“祝融”,依據前面“孟夏”、“仲夏”兩處的標點,當加橫線。祝融可當作神名,亦可不加橫線。 從前后文來看,“祝融”后的“后土”、“”蓐收、“玄冥”都不加,顯然作神名處理;而“祝融”前面的“句芒”卻加橫線,又是作人名處理的,前后不統一。

②“說”為漢代人傳注典籍之一體裁。元梁益《詩傳旁通·詩緯》云:“鄭康成注三《禮》,引《易說》、《書說》、《樂說》、《春秋說》、《禮家說》、《孝經說》,皆緯候也。 ”《禮記·檀弓下》孔《疏》亦說:“凡鄭云‘說’者,皆緯候也。時禁緯侯,故轉‘緯’為‘說’也。”此書大多數標的是準確的,但也有個別不統一的,如“左氏說”出現多次,“古《春秋左氏說》”(頁169,行10)與“《左氏》說”(頁169,行12)出現在同一段引文里,還有“《春秋左氏說》”(頁190,行10)“《春秋》《左氏》說”(頁327,倒行2)、“古《春秋左氏》說”(頁1049,小字行5)等標法,讀者費解。

③《周官》“××職”中“職”,在波浪線內或外都可理解,此書大部分放在外,但也有放在里面的,如“《大史職》文”(頁616,行7)、“《廋人職》曰”(頁666,末)、“《司馬職》以下者”(頁714,倒行3)等。

此外,“三王”、“五霸”、“五帝”、“六國”“靈威仰”等等,或加或不加橫線,不統一,需改進。

2.下標問題。

此書漏加了不少下標,如“文王繼王季為西伯”中“文王”(頁828,行8)、“徐直吏反”之“徐”(頁829,行7)、“玉當與神州同”之“神州”(頁1028,倒行3,其他處“神州”均有下標)、“天子,周公也”之“周公”(頁1258,倒行5)、“春秋時衛侯元有兄縶”之“縶”(頁1298,行6)、“賀玚云”中“賀玚”(頁26,倒行6)、“獻子舍此義”(頁1677,倒行9)中“獻子”、“廄焚,孔子拜鄉人”(頁1679,大字行1)中“孔子”、“故定四年”(頁190,倒行2)中“定”等,需要加橫線;“鄭箋詩云”中“詩”(頁128,行1)、“說文作「耤」”(頁619,大字行5)中“說文”、“故左氏云”(頁667,倒行7)中“左氏”等,需要加波浪線。此種失誤,多不能盡記。

還有下標加錯了的,如 “詩云”(頁173,倒2)中“詩”當加波浪線而不是橫線;“故尚書皋陶云”(頁480,2)中“皋陶”加了橫線,查以下引文出自《尚書·益稷》,在伏生所傳《今文尚書》里,屬《皋陶謨》,則“皋陶”二字當加波浪線,況所引之語出自舜帝之口,而非皋陶之口;“《冠禮記》云”(頁578,行6)當標為“《冠禮》《記》”等。

當然也有不當加下標的,此書加了,如“各本同”中“各”(頁784,末)等。可能是排版致誤。

3.標點符號誤用。

如“大樂正、大司寇、市三官,以其成從質於天子”(頁563,大字行3),這與《疏文》里的斷句不統一,以上下文意來看,此句當從《疏文》斷為“大樂正、大司寇、市,三官以其成從質於天子”,更為恰允,或者從《禮記全譯》,斷作“大樂正、大司寇、市三官以其成從質於天子”,均可。

又如,“丹漆雕幾。之美”(頁1082,大字行8)中不當用句號,而“惡居下流而訕,上者” (頁1390,行5)、“雖,愛必當知其”(頁9,倒行4)、“鄭,不云是”(頁10,行12)中不當用逗號。

“《系辭》何以云‘后世圣人易之以棺槨? ’”(頁237,倒行2)中“?”當放在引號外,而“‘子者,奉恩宣德’。”(頁450,倒行7)中“。”當放在引號里。“故鄭云‘邦國亦異外內耳’”(頁534,倒6)、“證此月不當斷薄刑,決小罪”(頁660,末)中“。 ”當放在引號外。

再如“所謂「王宮祭日,夜明祭月」,皆為燔柴也”(頁1062,倒行6)中的引號,是崔氏所引之語,故當用“『』”標號,同樣的問題還出現在第1064頁最末行引《爾雅》語。而“又引「『禘於大廟』」”(頁528,倒行6)則多了“『』”標號,當刪去。

“無問貴賤,長少”(頁661,倒行9)中逗號當改頓號,或不加標點;“天災,”(頁701,末)中逗號,為統一,當改作分號等。

還有一些,如“遇於道見則面不請所之”(頁1298,行6)、“馬不食榖馳道不除”(頁159,倒行3)、“大皡宓戲氏”(頁600,行4)、“不同下與”(頁722, 行10)、“以動搖在上生奢侈之心”(頁725,小字行4)等干脆不加標點,而“此于別錄屬通論”(頁223,小字行1)竟缺下引號“」”等等。此或許是排版之誤,但讀者不得不察。

(二)校勘之誤

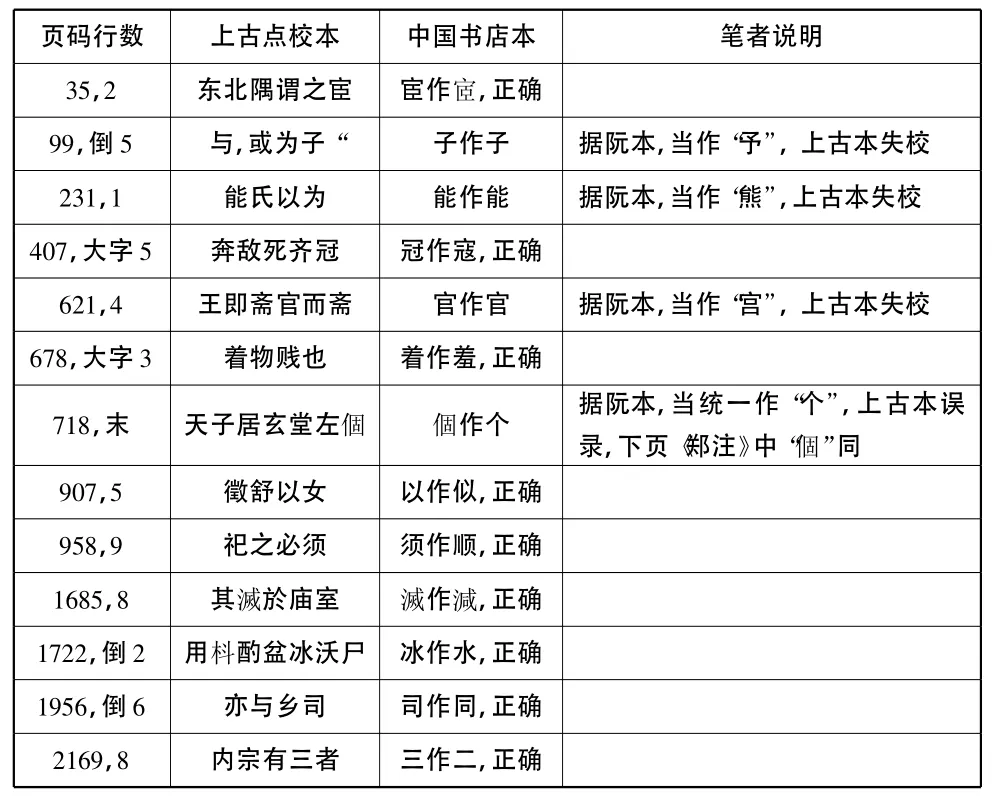

此上古點校本以中國書店1985年出版的 《景宋本禮記正義》,即所謂“八行本”為底本進行校勘的,今筆者偶以校之,文字錯訛者亦有,今略舉如下表:

頁碼行數 上古點校本 中國書店本 筆者說明35,2 東北隅謂之宦 宦作,正確99,倒5 與,或為子“ 子作子 據阮本,當作“予”,上古本失校231,1 能氏以為 能作能 據阮本,當作“熊”,上古本失校407,大字5 奔敵死齊冠 冠作寇,上古本失校678,大字3 著物賤也 著作羞,正確621,4 王即齋官而齋 官作官 據阮本,當作“宮”,正確718,末 天子居玄堂左個 個作個 據阮本,當統一作“個”,上古本誤錄,下頁《鄭注》中“個”同907,5 徵舒以女 以作似,正確958,9 祀之必須 須作順,正確1685,8 其滅於廟室 滅作!,正確1722,倒2 用枓酌盆冰沃尸 冰作水,正確1956,倒6 亦與鄉司 司作同,正確2169,8 內宗有三者 三作二,正確

筆者讀書不精,上表中所列,只是偶見而錄之。上古本由于各種原因,錄錯了原書中的字,或是照錄原書中的錯誤的字,而在校對中亦時有發現。

除此之外,還有一種現象,“生事畢而鬼事始己”之“己”(頁418,行1),八行本作“巳”,不誤。 雖說在古籍中“己”、“巳”、“已”三者不分,但此書文字既然做過統一的標準化處理后,這個問題就得考慮了,這也是古籍整理的一項內容。同樣的問題還出現在“已為鶉尾”(頁595,8),“以已來乘寅,已為火”中“已”當作“巳”,“已大功卒哭”(頁1664,10)中“已”當作“己”等處。當然該書大部分地方處理得較為恰當的。

(三)《校勘記》之誤

此書《校勘記》,是全書最有價值之處,古今研究《禮記正義》校勘的成果,此書搜羅殆盡,但此書中失誤的地方亦偶爾有之,今舉例:

① [三六]浦鏜校云,“雉”下脫“經”字,說與《晉語》合。(頁248,末)

按:阮校云:“浦鏜校作‘乃雉經于新成之廟’,云脫‘經’、‘之’二字。”今查《十三經注疏正字》卷四十五《禮記》、《國語》卷四,知阮校不誤也。

②[一六]阮本同,阮校云:“監、毛本同。閩本‘鍾’作‘鐘’。 ”(頁472,行9)

按:其實阮本作“鐘”,并不相同,阮校云:“閩本‘鐘’作‘鍾’。”與上所列正相反。

③[一四]《左傳》隱元年《正義》引作“往年王月”(頁523,行9)

案:今查阮刻本《春秋左傳正義》卷二,兩處均作“往日往月”。可知此處“年”誤。

④[三五]此皆著時候 “皆”,原作“者”,據阮本、魏氏《要義》改(頁675,倒2)

按:今查阮本、魏了翁《禮記要義》,此處均作“者”,可知此條《校勘記》有誤。

⑤[四一]濟盈不濡軓,阮本“軓”作“軌”。 (頁1421,行8)

按:今查中華書局本、浙江古籍本、南昌府學本阮刻《禮記正義》,此處均作“軓”并不作“軌”,故此條《校勘記》可刪。

⑥[一四]綴於麻衣前“於”下原空,魏氏《要義》空格作“麻”字,據補。 (頁1601,倒行6)

⑦[二]土所含養者多“養”,原作“義”,據阮本、魏氏《要義》改。 (頁2032,末)

按:今查阮本、《禮記要義》,均作“義”,并非作“養”,則此《校勘記》有誤。

⑧[一三]是各隨光明故也 單疏殘本同,魏氏《要義》同。 阮本“故”作“處”閩、監、毛本同,衛氏《集說》同。 (頁2213,行9)

按:阮校云:“閩、監、毛本同,惠棟校宋本‘處’作‘故’,衛氏《集說》同。”今查衛湜《禮記集說》,此處作“故”,而不作“處”,故此處應當把“衛氏集說同”調到“魏氏《要義》同”下,方妥。

除此之外,有些《校勘記》在摘錄阮校過程中,采取節錄、轉錄的方式,但均加以引號,如“阮校云:‘案《正義》亦有“地”字”(頁920,行3),今阮元校作“案‘地’字,《正義》亦有”;“惠棟校無‘答’字”(頁1209,倒行2),今阮校作“惠棟校宋本無‘答’字”,次頁“惠棟校,『文』作『之』”同樣少“宋本”二字等。

還有一些《校勘記》在撰寫時,易引起歧義,如“鄭引古者人引柩,各本同。 浦鏜校,‘引’改‘注’是也”(頁1646,10)如果“引”字上加“上”,那就準確了。 “下有‘障板也’三字”(頁1781,行11)中“板”,阮校作“柩”,此已算誤錄了。

三、余論

古人云“智者千慮,必有一失”,通過以上簡單的討論,我們歸納了上古本《禮記正義》的一些瑕疵,從整體上看,這些都無傷大雅,但也讓我們明白了校書之難,校好一本書更是難上加難。筆者撰此文的目的也在于提醒讀者讀書要仔細,不能輕信所謂的善本、點校本,只有我們認真去讀了,去核實了,才能有真正的收獲。

王鍔師說:“就經學典籍的整理和研究來說,無論是《通志堂經解》、《四庫全書》經部、《清經解》、《清經解續編》的編纂,還是《十三經注疏》的整理,都為后人研究經學,打下了堅實的基礎。我們今天整理古籍,理應比清人做得更好,但實際情況不如人意,值得思考。 ”[1]391其言值得回味。

[1]王鍔.三種《禮記正義》整理本平議——兼論古籍整理之規范.中華文史論叢,2009(04):363-400.

[2][漢]鄭玄注.[唐]孔穎達疏.禮記正義.上海古籍出版社,2008,9.

[3]王鍔.三禮研究論著提要(增訂版).甘肅教育出版社,2007,9.

[4][漢]鄭玄注.[唐]孔穎達疏.景宋本禮記正義.中國書店,1985.

[5][漢]鄭玄注.[唐]孔穎達疏.重刊宋本禮記注疏附校勘記.臺灣藝文印書館,1955,4.

[6][宋]魏了翁.禮記要義.中華再造善本.北京圖書館出版社,2003,5.

[7][清]阮元.禮記注疏校勘記.《皇清經解》本.